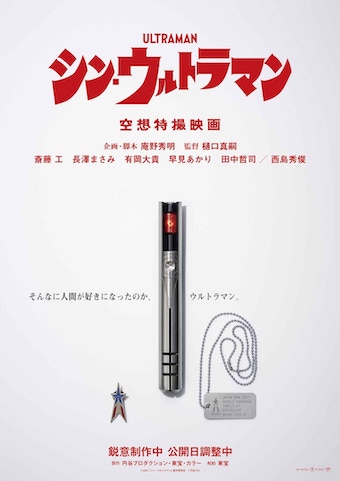

連載コラム『光の国からシンは来る?』第7回

2016年に公開され大ヒットを記録した『シン・ゴジラ』(2016)を手がけた庵野秀明・樋口真嗣が再びタッグを組み制作した新たな「シン」映画。

それが、1966年に放送され2021年現在まで人々に愛され続けてきた特撮テレビドラマ『空想特撮シリーズ ウルトラマン』(以下『ウルトラマン』)をリブートした「空想特撮映画」こと『シン・ウルトラマン』です。

2022年5月13日(金)に劇場公開を迎え、同年11月18日からはAmazon Prime Videoでの独占配信が開始された本作。現代の日本を舞台に『ウルトラマン』という作品、ウルトラマンという存在を描いた『シン・ウルトラマン』は、どのような視点から「空想」と「浪漫」を映画化したのでしょうか。

本記事では映画のネタバレあらすじ、そしてオリジナル作品への言及・歴史観を振り返りながらの考察・解説をしていきます。

CONTENTS

映画『シン・ウルトラマン』の作品情報

(C) 2021「シン・ウルトラマン」製作委員会 (C)円谷プロ

【公開】

2022年(日本映画)

【監督】

樋口真嗣

【企画・脚本】

庵野秀明

【製作】

塚越隆行、市川南

【製作】

鷺巣詩郎

【出演】

斎藤工、長澤まさみ、有岡大貴、早見あかり、田中哲司、西島秀俊、山本耕史、岩松了、嶋田久作、益岡徹、長塚圭史、山崎 一、和田聰宏

【作品概要】

1996年に放送された特撮テレビドラマ『ウルトラマン』を現在の時代に置き換えたリブート映画作品。円谷プロダクション・東宝・カラーが共同で製作し、スタッフとして、企画・脚本の庵野秀明、監督の樋口真嗣など『シン・ゴジラ』の製作陣が参加する。

キャッチコピーは「そんなに人間が好きになったのか、ウルトラマン。」と「空想と浪漫。そして、友情。」。

映画『シン・ウルトラマン』のあらすじとネタバレ

(C) 2021「シン・ウルトラマン」製作委員会 (C)円谷プロ

敵性大型生物こと「禍威獣」が次々と出現し、禍威獣とそれがもたらす災害に対処する「禍威獣災害対策復興本部」、そして5名の専門家による禍威獣特設対策室=「禍威対」が設立された日本。

首都圏郊外にて「透明禍威獣」らしき不明物体が移動中との報せを受け、「禍特対」専従班の班長・田村君男、作戦立案担当官・神水新二、非粒子物理学者・滝明久、汎用性物学者・船縁由美が現場に急行します。

禍威獣災害現地合同対策本部にて、さっそく専従班は善和変電所付近で停止した透明禍威獣の解析を始めますが、頭部より電気を捕食しエネルギーを蓄えた透明禍威獣が出現。

送電を断たれた透明禍威獣は電力設備を破壊し、再び透明になって次なる場所を求めて動き出しました。防災庁はこの禍威獣第7号を「ネロンガ」と命名しました。

陸上自衛隊特科大隊による誘導弾はネロンガの電撃攻撃により撃ち落とされてしまい、周辺を破壊。辺りがパニックに陥る中、近くの集落に子どもが取り残されているのをモニターで発見した神永は保護へと走ります。

その時、大気圏外より正体不明の飛翔物体が「降着」。その衝撃から、神永は身を挺して子どもを守ります。

粉塵と土煙の中から現れたのは、全身が銀色の巨人。

ネロンガの電撃を平然と受け流した巨人は、体内に高エネルギーを集中させ両手を十字の形に構えると、光波熱線を発射。光線の軌道上にある山々とともにネロンガは瞬時に粉砕され、巨人は大空へ飛翔していきました。

禍特対はその行方の追跡を試みるも、巨人は中空で突如消失。一方で土煙の中からは、子どもを抱えた神水が埃だらけの姿で現れます。

翌日、スーツ姿の女性が禍特対本部にやってきます。彼女は新たに出現した銀色の巨人の調査を目的に、公安調査庁から出向してきた分析官・浅見弘子でした。

神永とバディを組んだ浅見は早速、巨人に関する報告書「巨大人型生物ウルトラマン(仮称)調査報告書」を作成し、田村はそれを室長の宗像龍彦に提出しました。なお「ウルトラマン」という仮称は、浅見が研修時代にいた組織で「最重要機密案件」を意味する符牒でした。

その後、またしても山中に新たな禍威獣が出現。山間部の地底を移動する禍威獣から放射性反応が感知され、地下核廃棄物貯蔵施設を目指していることが判明します。さらに身体的形状の一部の酷似から、過去に出現した第6号「パゴス」と同族の禍威獣であるとの仮説が立てられます。

「ガボラ」と命名された禍威獣第8号。「ガボラが地中にいる間に倒せば、放射性物質の拡散を防ぐことができる」と踏んだ米軍爆撃機による地中貫通型爆弾も通用せず、核廃棄施設に迫ったガボラが地中から姿を現しました。

対策本部を抜け出した神永は、森の中を疾走しながら銀色の筒状の装置を取り出し、スイッチを押します。同時に光と衝撃波が渦巻き、地上から銀色の巨人が出現。その体色の一部は赤く変色していました。

宙に飛び立った巨人は山間部を進むガボラの前に降り立ち、蹴り飛ばします。ガボラもまた、頭部を覆い保護しながらもドリル状に回転する襟巻きを武器に、巨人に襲いかかります。

「もし巨人が光波熱線を放射したら、ガボラの放射性元素と核融合反応を起こし、想像を絶する事態となりかねない」と人々が危惧する中、正面からの攻撃を受け止められたガボラは、襟巻きを開いて頭部を晒し、口から光線を放射します。

しかし巨人は全身でガボラの光線を受け止めることで、光線に含まれる放射性物質を除去していきました。やがて攻撃を受け絶命したガボラを抱え上げたまま、巨人は天空へと飛翔。浅見は「巨人とコミュニケーションをとることは可能かもしれない、希望が見えた」と呟きます。

ガボラ戦を撮影していた一般人の動画によって、巨人の存在は瞬く間に世界中へと知られていきました。総理大臣・大隈もその存在を事実と認め、ついに巨人を「ウルトラマン」と呼称すると発表します。

そんな時、外星人「ザラブ」が禍特対本部に突如姿を現します。地球の言語や電子データを自在に操る超高度な科学力を見せつけ「日本と友好条約を結びたい」と申し出るザラブに対し、大隈総理は締結に応じます。

しかし旧同僚の公安課・加賀美を通じ、その不平等極まりない条約内容を見た神永はザラブの陰謀を知ります。

神永ことウルトラマンに直接接触してきたザラブは、「この条約締結を契機に国家同士を争わせ、地球の原住知的生物であるホモ・サピエンスを殲滅させるのが本当の目的だ」「それが私の仕事だ」と明かします。ほどなくして、神永はザラブに拘束されてしまいました。

その夜、なぜかウルトラマンが横須賀に現れて基地を破壊。ただちに政府は「外星人攻撃事態対策本部」を急遽設置します。その迅速な対応ぶりに田村は違和感を覚える中、ウルトラマンはその後忽然と姿を消しました。

行方不明となった神永の乗用車が、乗り捨てられたまま発見されていたという知らせを受ける中、森林を駆ける人間がウルトラマンに変身する動画がネットにアップされ、その人物が神永だと判明します。

驚愕する特対専従班の面々。一方、着々と計画を進めていくザラブは日本政府関係者に、危険な外星人であるウルトラマンの抹殺計画を提案します。

ザラブによって拉致された、神永は解体予定のビルの一室に監禁されました。

銀色の巨人「ウルトラマン」としての本体を別次元から召喚するための「ベーターシステム」の起動点火装置を捜索するザラブですが、神永は所有していませんでした。彼は事前に起動点火装置「ベーターカプセル」を浅見に託していたのです。

やがて、ウルトラマンが再び出現し街を破壊し始め、禍特対も出動します。しかし現場へ急ぐ浅見の前に加賀美が現れ、神永の拉致とその監禁先に関する情報を提供。浅見は街を破壊する巨人が「にせウルトラマン」だと悟ります。

ビルに潜入した浅見は神永を救出。ウルトラマンであるという事実をバディである自身に隠していた神永に怒りながらも、浅見は彼の真意を確かめた上でベーターカプセルを手渡します。

その時、にせウルトラマンの手が壁を突き破って現れ、浅見を連れ去ります。神永はすぐさまベーターカプセルを点火させウルトラマンに変身、浅見を奪還します。

ウルトラマンとにせウルトラマンの戦い。にせウルトラマンの光学擬装が解け、ザラブが正体を現します。空中へ逃げたザラブを、ウルトラマンは八つ裂き光輪で倒しました。

ウルトラマンの正体だと判明した神永の行方を、政府は必死に追っていました。一方、マスコミに追われ同じく姿をくらましていた浅見が巨大化した姿で丸の内に現れ、群衆が殺到します。

その時、天から「これは私のデモンストレーションだ」と語る謎の男の声が響き、浅見はその場に倒れます。巨大化した浅見を解析する禍特対の前に、声の主である背広の男が現れます。

彼は「メフィラス」と名乗り、ベーターシステムの原理が組み込まれ、生体を巨大化させられる装置「ベーターボックス」を出現させ、彼らの目の前で浅見を元のサイズに戻しました。

そしてメフィラスは大隈総理らに、ベーターシステムを活用した「人類の巨大化による対敵性外星人からの自衛計画」を提案します。

メフィラスは神永を探し出し、これからの地球における「共闘」を持ちかけます。「たび重なる禍威獣出現は、ウルトラマンを誘き出すために、地球に放置されていた生物兵器を目覚めさせたもの」「先のザラブによる侵略も現地調達したに過ぎない」と語るメフィラス。

メフィラスの狙いは「暴力でも知恵でも、外星人には無条件に従うしかない」と人類に知らしめること。そしてベーターシステムを兵器転用できる有効資源=人類が存在する地球を、他の知的生命体に荒らされる前に独占管理することでした。

神永は共闘を拒否するも、メフィラスはすでに政府と密約を交わしていました。

「政府がベーターボックスを受領してしまう前に、メフィラスからそれを奪わなければならない」……メフィラスによって巨大化させられた浅見の残り香を辿った神永は、ウルトラマンに変身。ベーターボックスが隠蔽されている別次元のプランクブレーンを見つけ出します。

ベーターボックスの受領式典会場で狩場防衛大臣らが見守る中、メフィラスはベーターボックスを出現させます。それをウルトラマンが奪取し、禍特対メンバーの乗ったヘリで持ち去ります。

メフィラスはベーターボックスを点火させて自身を巨大化させ、ウルトラマンと対峙。両者激しい格闘の末、メフィラスは突然闘いを止め「厄介事に巻き込まれたくない」とだけ言い残し、平和的解決を提案。ウルトラマンからボックスを受け取ると姿を消しました。

映画『シン・ウルトラマン』の感想と評価

(C) 2021「シン・ウルトラマン」製作委員会 (C)円谷プロ

「シン」シリーズとしてのリブート第2弾

まず驚かされるのが、オリジナルのアバンタイトルを意識したオープニングです。

オリジナルが「ウルトラQ」のタイトルを突き破り、「空想特撮シリーズ ウルトラマン」のタイトルが現れるのに対し、本作冒頭では「シン・ゴジラ」のタイトルを突き破り「空想特撮映画 シン・ウルトラマン」のタイトルが現れます。

そこから描かれるのは、ウルトラマンに先駆け放送された特撮テレビドラマ『ウルトラQ』(1966)で起きた怪獣出現をはじめとした怪現象の数々です。

第1話「ゴメスとリトラ」に登場したゴメスが、本作では「シン・ゴメス」として登場。オリジナルの着ぐるみが『モスラ対ゴジラ』(1963)のゴジラを流用して制作された経緯をふまえ、『シン・ウルトラマン』のゴメスもシン・ゴジラのデザインをベースとしていました。

その後もマンモスフラワー、ペギラなど往年の怪獣が「禍威獣」として矢継ぎ早に紹介され、怪獣対策組織「禍特対」が結成されるに至る経緯が語られます。「シン」シリーズとしてのリブート第2弾としての心意気が買える、非常に圧倒されるオープニングシーンでした。

ネロンガとの戦いの中、人類の前に初めて現れたウルトラマンの姿は全身が銀色一色。これは「人間と融合する前の姿」であるとのちに説明がなされ、また地球環境に適合する前の姿であることから、頬に皺が寄っているいわゆる「Aタイプ」の顔で登場します。

今回のウルトラマンは前述の通り、デザイナー・成田亨の初期スケッチを参考にしているため、カラータイマーと背びれがありません。そのため地球での活動時間「3分間」のリミットが迫る緊張感を、体色の変化で描写しています。エネルギー残量が少なくなってきたウルトラマンは、身体を走る赤いラインが緑へと変化していくのです。

これも、往年の児童誌の設定であるところの「一般のM78星雲人は、身体が緑色」という設定からの流用でしょう。概して言えば、本作はデザイン・設定・使用楽曲・ストーリーを構成する要素としてオリジナルや過去作品へのオマージュを散りばめており、それが作品全体に対する評価と不可分な関係にあります。

現代性を銘打った矛盾

(C) 2021「シン・ウルトラマン」製作委員会 (C)円谷プロ

オリジナルのテレビシリーズに馴染みのない人から観ても、本作の劇中曲の独特さは印象に残ったことでしょう。

怪獣出現から禍特対の出動のマーチ、テレビシリーズで使用された1960年代の楽曲を本作でも同様の場面において使用しています。それらは『シン・ゴジラ』(2016)のクライマックスである「ヤシオリ作戦」にて宇宙大戦争マーチが流れたこと以上に、1966年のテレビシリーズへの懐古を強調しています。

『ウルトラマン』(1966)は、舞台を現代(1966年当時)に設定していません。基本1話完結の同作はその回によって舞台が微妙に変わりますが、たいてい「近未来」を舞台としており、第23話「故郷は地球」では宇宙飛行士ジャミラの墓標から、それが「1993年」であることが分かります。

つまりこれは時代性を超越したオリジナルの音楽を使用し、それがオリジナルを連想させる懐古的機能を果たしている錯誤性を指します。それでは、現代の日本を舞台にウルトラマンを描くにたり得ません。

「オマージュと共存する懐かしさ」で彩られた本作を現代的たらしめるのは、『シン・ゴジラ』(2016)同様の早口芝居とその合間に挿入される笑える一言。

笑える場面として挿入されているこれが、シュールさに訴えかけるようなもので、過去のウルトラマンにあった笑いとは異なります。こういった作劇のチグハグによって、本作にコントやパロディの一面が表れてしまっている点は否めません。

まとめ

(C) 2021「シン・ウルトラマン」製作委員会 (C)円谷プロ

何も知らなくても楽しめるは全ての映画に当てはまることであり、本作に関してはマニアくすぐりを廃して作品を評価できるとは言えません。そもそも本作はリブート映画であり、過去作との比較無しに評価することができないからです。

しかし本作は、非常に困難とされる偉業に成功しました。本作が達成した最大の偉業とは、初代ウルトラマンの洗練されたデザインを過剰に神格化した上で、禍威獣とのバトルシーンではそれをカッコいいと思わせることに成功したことです。

禍威獣や自衛隊の兵器、高層ビルが建ち並ぶ現代の街並みに囲まれ、唯一情報量の少ない異質な存在として佇む本作のウルトラマンは神々しく、最高にカッコいいのです。

バロック化していくウルトラマンのデザイン変遷がウルトラマンサーガ、ウルトラマンゼットデルタライズクロー、トリガートゥルースなど、臨界点にまで達した2022年において、初代ウルトラマンをカッコいいデザインとして通用させた偉業一つをとって本作は傑作であるといえます。

タキザワレオのプロフィール

2000年生まれ、東京都出身。大学にてスペイン文学を専攻中。中学時代に新文芸坐・岩波ホールへ足を運んだのを機に、古今東西の映画に興味を抱き始め、鑑賞記録を日記へ綴るように。

好きなジャンルはホラー・サスペンス・犯罪映画など。過去から現在に至るまで、映画とそこで描かれる様々な価値観への再考をライフワークとして活動している。