連載コラム『シニンは映画に生かされて』第20回

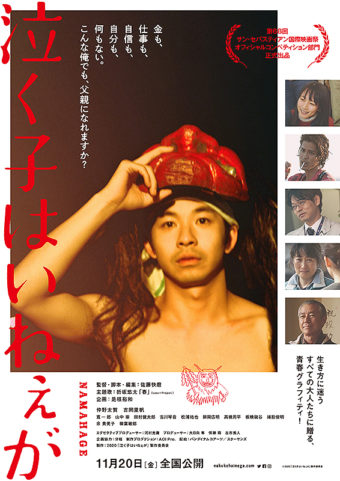

2020年11月20日(金)より新宿ピカデリーほかにて全国公開の映画『泣く子はいねぇが』。是枝裕和監督が率いる映像制作者集団「分福」の企画協力のもと制作された、佐藤快磨(さとうたくま)監督の劇場映画デビュー作です。

秋田・男鹿半島で伝承されてきた神の化身「ナマハゲ」を通じて、大人になりきれず社会にも馴染めない主人公が、大人として、父親として少しずつ成長する姿を描いた本作。

本記事では、仲野太賀演じる主人公たすくが「愚行」に走った理由、作中で言及された「シロクマ効果」と本作の物語との関係性などを解説していきます。

CONTENTS

映画『泣く子はいねぇが』の作品情報

(C)2020「泣く子はいねぇが」製作委員会

【公開】

2020年(日本映画)

【監督・脚本・編集】

佐藤快磨

【企画】

分福/是枝裕和

【キャスト】

仲野太賀、吉岡里帆、寛 一 郎、山中崇/余貴美子、柳葉敏郎

【作品概要】

2014年に『ガンバレとかうるせぇ』でぴあフィルムフェスティバル・映画ファン賞&観客賞をW受賞し、釜山国際映画祭など国内外の数多くの映画祭で評価された佐藤快磨監督の劇場映画デビュー作。是枝裕和監督が率いる映像制作者集団「分福」が企画協力に参加し、佐藤監督による完全オリジナル脚本で制作された。

主要キャストには若手実力派として活躍する仲野太賀、吉岡里帆、寛 一 郎に加え、山中崇、余貴美子、柳葉敏郎といった俳優陣が集結した。

映画『泣く子はいねぇが』のあらすじ

(C)2020「泣く子はいねぇが」製作委員会

秋田県・男鹿市。小さな港町で生まれ育った若者・たすく(仲野太賀)は、娘が生まれ喜びの中にいた。一方の妻・ことね(吉岡里帆)は、大人になりきれず、父親になる覚悟が見えない夫に苛立ちを募らせていた。

大晦日、地元の伝統行事「男鹿のナマハゲ」の日。初めての出産直後で不安定な日々を送っていたことねは、「今年は参加しないで欲しい」と夫に伝えていた。しかし「なまはげ存続の会」会長の夏井(柳葉敏郎)から強く参加を依頼され断れなかったたすくは、「お酒は飲まない」と約束し出かけていく。

その晩、ナマハゲ行事の模様は全国に中継され、TVでは夏井が「ナマハゲ」の持つ意義について熱弁をふるっていた。そこに突然、全裸の男が横切る。それは周囲に流されて意思の弱さから酒を飲み、ナマハゲの面を被ったまま奇声を上げ全裸で走り回る、泥酔したたすくの姿だった……。

2年後、たすくの姿は東京にあった。ことねに愛想を尽かされ離婚。地元にも到底居られず、逃げるように上京したものの、そこにも居場所はなく、鬱々とした気持ちを抱える日々を送っていた。

ある日、東京に来ていた男鹿の親友・志波(寛 一 郎)からことねの近況を聞き、ことねと娘に会いたいという気持ちが高まっていく。「2年間、禁酒をした。禊は済み、みんなも許してくれるかもしれない。」そんな淡い期待を胸に再び故郷に戻るたすくだったが、現実はそんなに甘いものではなく……。

映画『泣く子はいねぇが』の感想と評価

(C)2020「泣く子はいねぇが」製作委員会

「誰でもない赤ん坊」になってしまう主人公

作中の序盤、夏井の誘いを断り切れなかったが故にナマハゲ役に駆り出されてしまった主人公たすくは、妻ことねとの約束を破る形で酒を飲み、泥酔した挙句「全裸で街中を歩きまわり、その姿でテレビ中継に映り込んでしまう」という最低な不祥事を起こしました。

泥酔していたとはいえ、たすくは何故そこまでの愚行に走ってしまったのか。その理由には、生まれたばかりの娘の「父親」であるはずのたすくを「子ども」として描写している数々の場面と深く関わっています。

例えば騒動を起こした2年後、居酒屋で親友である志波にことねの近況を聞かされた翌朝の場面。公園の滑り台で、棒キャンディを舐めながら志波と取り留めもない会話を交わすたすくの姿は、公園で友だちと戯れる子どもそのものです。フットサルチームで知り合った女性に「童貞ですか?」「全然父親に見えない」と言われる場面も、たすくが騒動を起こし東京へ逃げてからも尚拭い去ることのできない「子どもっぽさ」の表れといえます。

(C)2020「泣く子はいねぇが」製作委員会

泥酔したたすくが「全裸」になってしまった理由。それは、「最も幼い子どもの姿」とも表現できる「赤ん坊」の姿に戻ろうとしたためではないでしょうか。

また、彼のそんな愚行を更に後押ししてしまったのが、「子どもらの間違いを正す一方で、子どもらが育つ家の無病息災・家内安全も祝福する“父性”の象徴としての神使」であるナマハゲの仮面。仮面を被ることで「“父親”でも“後藤たすく”でもない誰か」を装うことが可能になってしまったがために、たすくの「最も幼い子どもの姿」に戻りたいという願望をより強めてしまったのです。

シロクマ効果が示す「失敗の記憶」

(C)2020「泣く子はいねぇが」製作委員会

また作中のとある場面では、「シロクマ効果」という言葉が言及されています。シロクマ効果とは、社会心理学者ダニエル・ウェグナーが「何かを考えないように努めるほど、かえってその何かが頭から離れず、忘れにくくなる」という現象を説明するべく1987年に提唱した「皮肉過程理論」を裏付けるために行った心理実験から由来しています。

「考えないように努めるほど、かえって頭から離れず、忘れにくくなる」……シロクマ効果と呼ばれるこの現象は、誰もが日常、或いは人生の中で経験したことがあるはずです。例えば、勤めている会社でのプレゼン発表で大失敗をしてしまった数年後、また別の企画のプレゼン発表をしなくてはならなくなった時。「あの時とは違う」「あの時のことは今は忘れよう」と考えようとすればするほど、不安や緊張はより一層強まっていく。

(C)2020「泣く子はいねぇが」製作委員会

この一連の記憶の過程は、失敗を受け入れるのではなく、失敗を忘れようと「否定」するためには「否定するもの」=「当時の失敗の記憶」を思い出す過程が不可欠となるが故に生じてしまうともいわれています。失敗の記憶を無理矢理コントロールしようと試みることで、逆にその失敗の記憶に翻弄されるという結果がもたらされるわけです。

失敗の記憶を「否定」によってコントロールしようとする。その行為自体が、ある意味では「失敗の記憶を思い出したくない」という「逃避」であるといえます。では、作中でのたすくの言動や行動にはいかにシロクマ効果が当てはまるのか。彼はいかにして「失敗の記憶」から逃避し、逃避を続けてきたが故に、「失敗の記憶」と正しく向き合えてこなかったのか。それは非常に痛々しく情けない一方で非常に切実な、誰しもが身につまされる姿であるはずです。

まとめ

(C)2020「泣く子はいねぇが」製作委員会

先にも述べた通り、ナマハゲとは「子どもらの間違いを正す一方で、子どもらが育つ家の無病息災・家内安全も祝福する“父性”の象徴としての神使」とされています。また本作を手がけた佐藤監督は、ナマハゲという行事について「子供をただ『泣かせる』ということではなく、親が子を『守り』、子を守ることで男の心を『父親にする』行事なのではないか」と取材の中で思い至ったと語っています。

その一方で、社会における家族・家庭の形態が時間とともに変化していく中で、ナマハゲという伝統行事に対する認識も変化しつつあります。時には「鬼の面を被って子どもらを怖がらせる」という行為は「虐待」ではないかという批判の声が上げられたこともあります。

(C)2020「泣く子はいねぇが」製作委員会

確かに伝統行事には、現代の社会において「前時代的」といえる一面が存在する事実は否定できず、映画『泣く子はいねぇが』でもその「一面」が描写されています。しかしながら、「伝統行事」が200年近く続けられてきただけの理由や目的が存在すること、そこには目まぐるしく変化と衰退を続ける社会と時間に追いつくのが困難になりつつある、家族・家庭の在り方を再考するためのヒントがあることも事実です。

ナマハゲという伝統行事を通じて「誰でもない赤ん坊」になろうとした、あまりにも皮肉めいた愚行をしてしまった本作の主人公たすくは、東京から秋田へ戻ったことで改めて自身の「失敗の記憶」と「逃避」を人々から突き付けられます。そしてその中で、たすくは「父親になる」「大人になる」といった言葉に込められた「責任」への想像力と直面することになります。「責任」への想像力とは果たしてどのようなものなのか。それは、映画を観ることで明らかになります。

次回の『シニンは映画に生かされて』は……

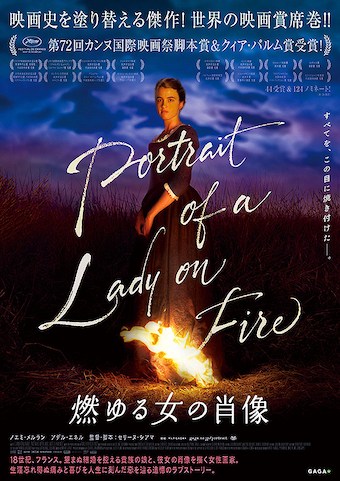

(C)Lilies Films.

次回の『シニンは映画に生かされて』では、2020年12月4日(金)より公開の映画『燃ゆる女の肖像』をご紹介させていただきます。

編集長:河合のびプロフィール

1995年生まれ、静岡県出身の詩人。2019年に日本映画大学・理論コースを卒業後、2020年6月に映画情報Webサイト「Cinemarche」編集長へ就任。主にレビュー記事を執筆する一方で、草彅剛など多数の映画人へのインタビューも手がける。

2021年にはポッドキャスト番組「こんじゅりのシネマストリーマー」にサブMCとして出演(@youzo_kawai)。

photo by 田中舘裕介