人を喰べたいという衝動を描き、世界に衝撃と賛否を巻き起こす!

今回ご紹介する映画『ボーンズ アンド オール』は、2016 年にアレックス賞を受賞した、作家カミーユ・デアンジェリスの小説『Bones and All』が原作で、人を喰べ生き長らえている種族の若い男女の純愛を描いたホラーです。

『君の名前で僕を呼んで』(2017)のルカ・グァダニーノ監督とティモシー・シャラメが再びタッグを組んで挑み、第79回ベネチア国際映画祭コンペティション部門に出品され、グァダニーノ監督が銀獅子賞(最優秀監督賞)、テイラー・ラッセルが新人俳優賞を受賞しました。

CONTENTS

映画『ボーンズ アンド オール』の作品情報

(C)2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All rights reserved.

(C)2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All rights reserved.

【日本公開】

2023年(アメリカ映画)

【原題】

Bones and All

【監督】

ルカ・グァダニーノ

【原作】

カミーユ・デアンジェリス

【脚本】

デビッド・カイガニック

【キャスト】

テイラー・ラッセル、ティモシー・シャラメ、マーク・ライランス、アンドレ・ホランド、クロエ・セヴィニー、ジェシカ・ハーパー、デヴィッド・ゴードン・グリーン、マイケル・スタールバーグ、ジェイク・ホロウィッツ

【作品概要】

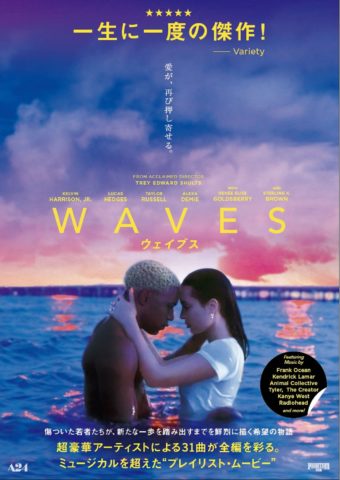

主人公マレン役を『WAVES ウェイブス』(2020)のテイラー・ラッセルが演じ、彼女と恋に落ちる青年リーを『君の名前で僕を呼んで』(2017)、『DUNE デューン 砂の惑星』(2021)のティモシー・シャラメが演じます。

また、謎の男サリー役には『ダンケルク』(2017)のマーク・ライランス、父親役で『ムーンライト』(2016)のアンドレ・ホランドが共演しています。

映画『ボーンズ アンド オール』のあらすじとネタバレ

(C)2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All rights reserved.

(C)2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All rights reserved.

18歳のマレンはバージニア州に父親と越して来たばかりでした。春には高校を卒業しますが、友人は少なく唯一仲良くなった子から、他の子たちとお泊り会をするから来るよう誘われます。

マレンは父親が厳しく無理だと断りますが、そっと抜け出してくればいいと言われ、実行に移しました。しかし、他の子と仲良くなりはじめたとき、マレンに異変が起きます。

恍惚としたマレンはおもむろに友人の手を取ると、指を噛みちぎろうとして、惨状してしまいます。逃げ帰ったマレンを見た父親は「ここにはいられない」と、家を出ていきます。

父娘はメリーランドに移動しますが、ある朝父親は少しの現金と出生証明書、そしてカセットテープを1本残し、彼女を捨てて出て行きました。

父親は彼女に、母と同様の疑惑を持っていました。テープにはマレンが3歳の時、シッターの肉を喰らったと疑惑を持ち、8歳でクラスメイトがキャンプで食い散らかされた状態で発見されて、確信したと吹き込まれています。

父はマレンの自由を奪うことで、普通の子に成長すると信じていましたが、父の目を盗み外出したことで、マレンの本能が覚醒してしまい、彼は彼女と一緒に暮らしていけないと見捨てたのです。

マレンは「自分はいったい何者なのか?」そんな苦悩に苛まれます。そして、出生証明書を頼りに、幼い頃に生き別れた母親の出生地のミネソタへ行こうとします。

深夜に到着した乗り換えの町で、自分も人喰いだという男サリーと出会います。彼は数百メートル離れた場所からでも、血の匂いを嗅ぎ分け、マレンが同族だとわかったと話します。

サリーは同族同士でも襲って食べることはあるが、自分は絶対に食べないルールにしていると安心させ、食事をさせてあげると家に誘います。

彼は食人のことについて説明し、マレンが想像している以上に同族は存在すると教えます。マレンは家の中を見渡しながら住人について聞くと、サリーは臭いを嗅ぎながら捜しに行くよう言います。

彼女は鉄っぽい臭いを感じ、土っぽく酸っぱさもあると言います。その臭いを辿り2階へ上ったマレンは、呼吸はしているものの意識を失った老婆を発見します。

サリーは食べるよう勧めますが、マレンは生きている人を食べるという感覚が理解できず、その晩は拒否して就寝します。

翌朝、マレンが目覚めると血の匂いに誘われるように、老婆の倒れていた部屋へ行きます。するとサリーが老婆の体を喰らい、彼女にも食べるよう言います。

マレンは老婆が死亡していたことで、食べたい衝動を抑えられず、一緒に老婆を食べます。サリーは食べた相手の髪の毛を集めていると、2mほどになった髪の束を見せます。

サリーはマレンにしばらく一緒に行動しようと誘いますが、気味の悪い思考の彼を嫌悪し、信じることができず、1人で家を出てバスに乗り込みました。

バスが出発すると通りの角で呆然と立ち尽くすサリーの姿があり、去り行くマレンを恨めしそうにみつめます。

マレンは次の中継地インディアナに到着すると、スーパーで買い物をします。そこで彼女は2人目の同族の青年と出会いました。

青年はスーパーで絡んできた男性客と外に出ます。マレンが店を出ると少し離れた場所の廃虚から、何か臭いを感じ取りみつめていると、男と店を出た青年が血まみれで出てきます。

マレンが彼に何らかの波長を感じ、近寄ると青年も迷うことなく同族であることを告げました。リーと名乗る青年は男性客が乗っていた車で、マレンに同行し旅をすると決めます。

『ボーンズ アンド オール』の感想と評価

(C)2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All rights reserved.

(C)2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All rights reserved.

社会からの“疎外者”に共感を呼ぶ映画

映画『ボーンズ アンド オール』は“カニバリズム”を題材にしており、食人であることに苦悩する若い男女のラブストーリーでした。

『羊たちの沈黙』のハンニバル・レクターが人肉嗜食になった理由は、幼少期の戦争体験や飢餓状態からという理由があり、『食人族』は人類学上存在する部族をモチーフに描かれた映画です。

このように極限状態で精神的に追いつめられたり、人類学上、慣習や風習の中に存在するという理由付けがありましたが、本作は普通の人間と暮していたある日、食人の本性が覚醒するという話から始まります。

古代から人食をする行為があったにも関わらず、現代ではタブーとされている人食ですが、もし、遺伝的な要因で人を捕食するとしたら、その忌まわしい本性に苦悩し孤独になるでしょう。

そして、人としての普通の生活を望むなら、自らの存在を無条件で受け入れてくれる相手が欲しいと願うものです。つまり『ボーンズ アンド オール』は、アイデンティティと共感者を探すロードムービーなのです。

類似していると感じた映画に『ビザンチウム』(2012)というバンパイア映画があります。母親が娘の命を救うために、永遠の命を得る方法を施し数百年もの間、人との関係を断ちながら血を求めて放浪の旅をする母子の物語です。

本作は主人公のマレンがアイデンティティを求め母を捜す旅に出ますが、母は自分と同じ苦しみをしないよう、愛情から彼女を殺してしまおうとしました。

どちらの母親も我が子を愛する我ゆえにタブーを破ったり、タブーから解放しようとしました。怪物であろうとも「愛」を垣間見ることができます。

例えば森で出会ったジェイクは、自制に苦しむリーに「愛によって解放される」と言います。その言葉通りリーは愛するマレンに喰われ苦悩から解放されます。

更に“フルボーンズ”すれば、人生が変わると吹聴されていたリーは、マレンに骨の全てまで食べてほしいと懇願した理由に、彼女に違った人生が開かれることを願ったからだとわかります。

キリストが自らの血と肉(ワインとパン)を信者に与え救い、復活を遂げる話のように、ラストはマレンとリーが2人きりの世界で、平穏に過ごしているようなシーンで終わります。

ルカ・グァダニーノ監督は“カニバリズム”は、若者にありがちな疎外感のメタファーにすぎないと語り、社会から理解されない若者のある種の“衝動”を映像化したと語ります。

サリーが自分を一人称で読んだり、ジェイクがまことしやかな虚言を言うのは、社会から理解されず生きる術として、精神を歪ませた結果だと理解できます。

“ビーガン”である原作者の意図とは

原作者のカミーユ・デアンジェリスは本作を書き始めた時は、“カニバリズムの恋愛”を書く事に気乗りはしていなかったようです。

なぜなら彼女はビーガンであり、肉食をしないからです。しかし、かつては肉食だった自分が、何も意識せず肉を食べていることに“嫌悪”したことが、マレンとリーの感覚に似ていると気づいてから、この小説を書き上げなければならないという使命に変わったと語ります。

人が食事を摂るのは自らに栄養を与えるため、人が食事を作るのは家族に栄養を与えるためです。しかし食肉に関していえば、命を産み育てる過程までなど考えながらは食べません。

カミーユはこの矛盾にひっかかり、ビーガンへと転じます。ビーガンの概念は「動物への虐待を連想する人の食文化や産業、社会の仕組みを見直し、動物も含めて地球全体がより良くなることを目的」としています。

彼女はカニバリズムをメタファーに、ビーガンの概念を表現していました。おそらく人が動物の立場になったら・・・という気づきを意図したのでしょう。

映画の中では人を喰らったあと、捕食された人の生前の生活や人生が伺えるシーンが映し出されます。「食べたい」という本能のままに、彼らの生活や人生を壊していることに、後悔や自責の念がこの映画から伝わりました。

つまり、人でも動物でもそこまで生きてきた間には様々なことがあり、それを人間の価値観だけで、命の重さを決めていることに意義を唱えます。

まとめ

(C)2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All rights reserved.

(C)2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All rights reserved.

映画『ボーンズ アンド オール』は、カニバリズムである若い男女の青春ラブストーリーであり、捕食されるものの背景に着目し、捕食者が“恥”を感じ苦悩する心の闇を描きます。

そして、カニバリズムという怪物の“孤立”を通し、現代人の孤立と深層心理も表しています。脚本の執筆中はコロナ禍の最中で、制作側も否応なしに“孤立”を強く感じ、世界中で孤立を共有した時期と重なります。

本作の世界観は苦悩に共感できる相手を探すことや、恋愛を通し互いを思いやるという姿を表します。

グァダニーノ監督がラストシーンに込めた思いは、疎外されている人間でも“愛”ある導きがあれば、社会に適応していけるはずだということだったのでしょう。