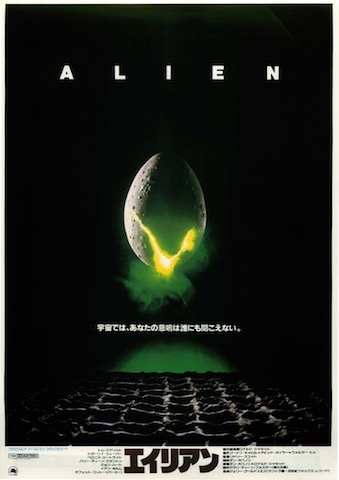

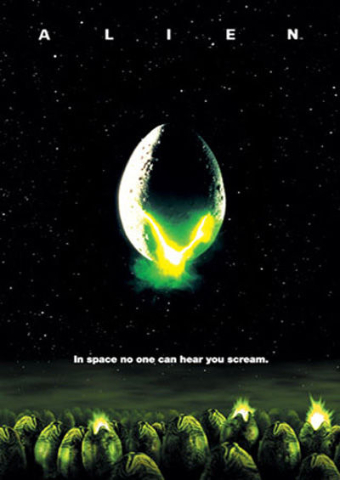

連載コラム「SFホラーの伝説『エイリアン』を探る」第1回

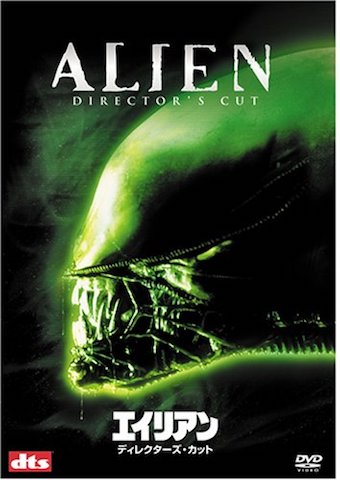

1980年の公開から今もなおSFホラー映画の金字塔として君臨する名作ホラー作品『エイリアン』。

謎の惑星で起きた異星人との恐怖の遭遇を描いた本作から直結のシリーズは4作を数え、さらに『プロメテウス』『エイリアン:コヴェナント』といった前日譚や『エイリアンVSプレデター』などといった番外作品でも大きな反響を呼び、SFホラーファンに向け今もなお強烈なインパクトを放っています。

また2020年12月10日、ウォルト・ディズニーは映画『エイリアン』の世界を舞台にしたテレビシリーズ制作を正式決定したことを発表しており、どのような世界観が表現されるかも期待が高まるところでもあります。

Alien is currently in development at @FXNetworks. The first TV series based on the classic film series is helmed by Fargo and Legion’s @noahhawley. Expect a scary thrill ride set not too far in the future here on Earth. pic.twitter.com/jZe1CRFAZD

— Disney (@Disney) December 10, 2020

本コラムではそんな「エイリアン」シリーズの魅力を、初期作より1作ずつ検証していきます。今回はまさにSFホラーブームの火付け役となった初期作『エイリアン』の魅力に迫ります。

【連載コラム】『SFホラーの伝説エイリアン・シリーズを探る』一覧はこちら

CONTENTS

映画『エイリアン』の作品情報

(C)1979 Twentieth Century Fox Film Corporation. (C)2003 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

【日本公開】

1979年(アメリカ映画)

【原題】

ALIEN

【監督】

リドリー・スコット

【脚本】

ダン・オバノン

【クリーチャー・デザイン】

H.R.ギーガー

【音楽】

ジェリー・ゴールドスミス

【キャスト】

トム・スケリット、シガニー・ウィーバー、ヴェロニカ・カートライト、ハリー・ディーン・スタントン、ジョン・ハート、イアン・ホルム、ヤフェット・コットー

【作品概要】

未知の生命体と人類の、恐怖の遭遇を描いたSFホラー。2003年には未公開シーンを加えて再編集された『エイリアン/ディレクターズ・カット』も公開されました。

監督を『ブレードランナー』『テルマ&ルイーズ』などのリドリー・スコット、脚本を『バタリアン』などのダン・オバノンが担当、エイリアンのイメージはデザイナーのH.R.ギーガーが手掛けました。ミステリアスで美しさすら感じられるそのユニークなデザインは、『エイリアン』シリーズが後世に語り継がれる作品となる要因の一つになりました。

また主演を務めたシガニー・ウィーバーはこの作品が出世作となり、以後シリーズ全4作に出演しました。さらに『パリ・テキサス』などのハリー・ディーン・スタントンも出演を果たしています。

映画『エイリアン』のあらすじとネタバレ

(C)1979 Twentieth Century Fox Film Corporation. (C)2003 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

西暦2122年、2000万トンの鉱石貨物を積み地球への帰途へついていた宇宙船ノストロモ号。冷凍睡眠に入っていた7人のクルーたちは、突然船のシステムにより目覚めさせられます。

食事を終え、彼らは自分たちが起こされた原因を探ります。当初は地球に近づいたことを知らされたのだと思われていましたが、実はそのとき船が地球ではない遥か遠くの惑星に向かっていたことが判明しました。

船長のダラス(トム・スケリット)が確認したところ、惑星から正体不明の信号が発せられていたことがきっかけでノストロモ号はその原因を究明すべく進路を変更していたことを突き止めます。

仕事のギャラへの不満もあって機関長のパーカー(ヤフェット・コットー)は機関士のブレット(ハリ-・ディーン・スタントン)とともに惑星探索に反対しますが、この航海に最後にメンバー入りが決まった科学主任のアッシュ(イアン・ホルム)は契約でも明記されていた「知的生物からと思われる信号に対する調査の義務」を強く主張、結局船は信号を発する惑星に向かうことになります。

クルーたちは探査船に移り、惑星に降下します。全員無事着陸はするものの、探査船は悪条件の着地で故障し足止めを喰らうことに。その間にも変わらず信号は流れ続けていたため、ダラスとケイン(ジョン・ハート)、ランバート(ヴェロニカ・カートライト)の三人が船外探査に乗り出し、船からアッシュが見守る中信号の出所を捜索し始めることとなります。

一方、ダラスの代理として船に残った二等航海士のリプリー(シガニー・ウィーバー)は修理に向けてやる気の出ないパーカーとブレットにうんざりしつつ、改めて信号の状態をモニターで眺め、ふと惑星から送信され続けている信号はSOS信号ではない、別の通知ではないかと気づきます。

惑星の大気は不安定で、嵐による視界不良の中歩み続ける探査部隊。そして途中嵐が去った後に、三人は遠くの丘の上に奇妙な形の構造物があるのを発見します。

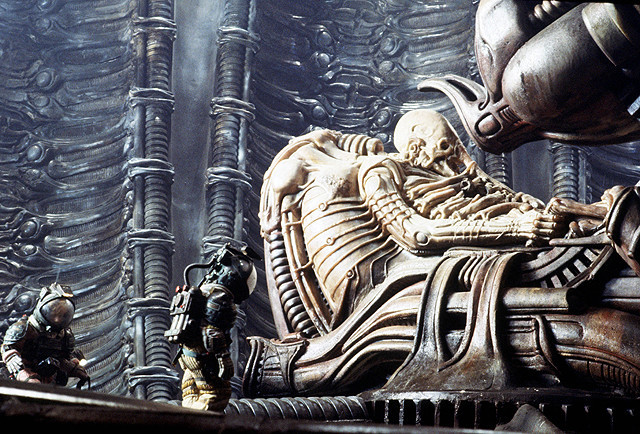

構造物に接近するにつれ探査船との通信は悪化しますが、構わず三人は構造物の中に侵入し内部に異星人の死体と思われる化石のようなものを発見します。その腹部は内側から骨ごと破裂したように折れているようでもあり、不気味な雰囲気を醸しています。

一方で死体を注意深く観察するダラスとランバートをよそに、ケインは地下に通ずる穴を発見、ワイヤーを使って地下に降下し地面に無数の卵のようなものがあるのを目撃します。そこでつい足を滑らせ地面に滑り落ちてしまったケインが注意深く目を向けると、一つの卵の頭頂部がゆっくりと開きます。

ケインはその卵は生きていると確信、その瞬間卵から謎の生物が飛び出しケインの宇宙服のフードを突き破って、顔に直接覆い被さってしまいました。ダラスたちは意識を失ったケインを連れ急いで探査船に戻ります。

すぐ船内に入れるように指示するダラスに反し病原菌の感染を恐れたリプリーはケインの船内への帰還を拒否、それをアッシュは独断で強引に入口のロックを解除し三人を船に戻してしまいます。

医務室のベッドの上でアッシュが生物の触手を切除しようとすると、生物は尾をケインの首に絡め、さらに切除しようとすると生物は強酸性の体液を垂れ流し、その手すら阻んでしまいます。

アッシュが透過装置でケインの体内を確認すると、生物は毒でケインを麻痺させながら気道に管を延ばし、酸素を送って仮死状態にしている様子。打つ手なしのクルーたちでしたが、やがて謎の生命体は突如ケインの顔から離れ、微動だにせず死んだようです。

やがて探査船の修理が完了し、クルーたちはその後にやってくる恐怖の瞬間など知らぬまま、ノストロモ号に戻っていったのでした。

映画『エイリアン』の感想と評価

(C)1979 Twentieth Century Fox Film Corporation. (C)2003 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

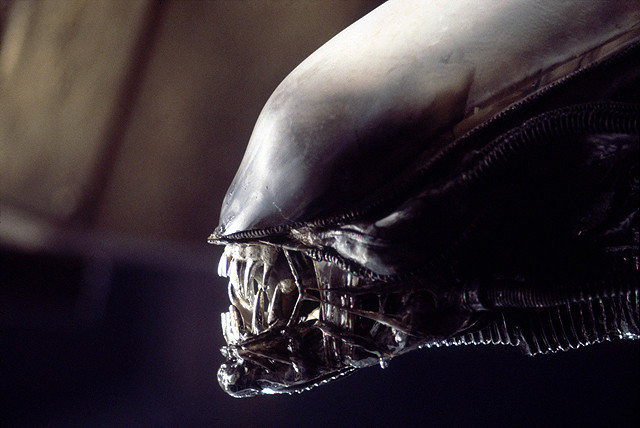

唯一無二といえるクリーチャー・デザイン

『エイリアン』といえば、恐らくほとんどの人が想像されるのはH.R.ギーガーによってデザインされた特徴的なクリーチャーが挙げられるでしょう。

世界的な芸術家であるスペインの画家サルバドール・ダリの推薦をきっかけに、本作のクリーチャー・デザインを担当することになったギーガーですが、そのデザインは非常にユニークかつグロテスク。人間の脊髄や血管、筋肉を露出させたイメージの一方で、殺戮を繰り返す際に飛び出る口の構造など非常に手の込んだ構造になっています。

しかしある意味こうしたゴチャゴチャとした要素が、黒という基調色を持たせることで非常にスマートな印象を見せており、さらに2足歩行なのに人間っぽくもない独特の動き、姿勢を見せ非常にミステリアスなたたずまいを見せています。

まるで戦闘機のキャノピー(コクピット上にある風防ガラス)のようなエイリアンの頭部のデザインは、もともと男性器をイメージして描かれたといわれています。リプリー以外の女性乗組員であるランバートの惨殺シーンで、エイリアンが見せた手の掛け方はある意味こうしたことを反映した殺され方、すなわち何らかセクシャルなイメージを髣髴するものであります。

またエイリアンを人間の体内に寄生させるフェイスハガー、人間の腹を食い破って誕生するチェストバスターと、どこかグロテスクながら美しく、かつ人間の生態に合わせた動きを見せるこれらのクリーチャーデザインも、エイリアンの成虫体同様に強いインパクトを見せています。

その点を考えると、ギーガーのデザインしたクリーチャーは非常にユニークである一方で作品の要素としても大きな意味を持つものであり、彼のデザイン自体が作品に与えている影響は大きなものと実感することができます。

例えばこの作品の続編である『エイリアン2』のクライマックスに登場するクイーン・エイリアンは、作品を手掛けたジェイムズ・キャメロン監督自身のデザインですが、キャメロンはこのデザインを考えるにあたりある程度ギーガーの作り上げた元のデザインを踏襲したものの語っています。

しかしクイーン・エイリアンのデザインは確かに共通する部分も感じられるものの、どちらかというと例えば昆虫、同志たちの卵を産む尻尾の部分などは女王蟻のような印象があり、その意味ではギーガーのエイリアンとキャメロンのクイーン・エイリアンを比較すると、どちらかというと後者は“単なるクリーチャー”という印象に留まっているようでもあります。

こういった観点で見ると、まさに現在SFホラーのアイコン的な存在ともいえるエイリアンのデザインは、非常に革新的なものであることを改めて実感できるでしょう。

闇を照らす光が描く映像美

一方リドリー・スコットの演出によるこのモンスターのとらえ方、映し方は、そのエイリアンの恐ろしさを極限まで引き上げています。この作品の魅力はまさしく、クリーチャーのたたずまいとリドリー・スコットならではの色彩感の組み合わせで作り上げられた美しさと恐ろしさがあったからこそといえます。

本作は全体としてかなり映像が暗い印象があります。残酷な展開が発生しない、普通にクルーたちが相談をするシーンなどは割とそれなりに照明が当てられている雰囲気ですが、モンスターが今まさに人間を殺そうとする惨殺シーンの寸前には極端に画像を暗くする一方で、光源を限られた部分だけ強調してみたりと、非常に特殊な画作りをおこなっています。

またその残酷なシーンやエイリアン自体を極力映さないという傾向も全体にあり、それがかえって見る側の「恐怖を想像する」意識を増幅することでさらに恐怖感を増しています。

さらに面白いポイントとして、映像にはある種ノイズ的なものを微妙に置いているところにあります。例えばオープニングの宇宙船内コックピットのシーンでは、暗く整然とした部屋の中でその美しさを邪魔するような雑然としたものがふと現れたりします。

さらに音声に関しても、聞こえるか聞こえないかくらいの音量で空調設備の騒音のような音が聞こえたり、意外に自然音を多く取り入れていることもわかります。逆に近年のB級ホラーにありがちな、不安をあおるような音楽を、最低限にしているのも特徴的です。

全体的に美しさを感じる画の中で、そういったほんの小さなノイズが整然とした空気を乱し、物語の展開に応じて不安定な要素を作ります。言葉で書いてしまうと当たり前のことと認識してしまいがちですが、その安定/不安定を感じさせるバランス感覚はこの作品では非常に秀逸です。

美しいものだけを描くと、それは単に「一枚の美しい画」となってしまいますが、スコット監督はこういった微妙なバランス感覚で物語の意味を与えているようでもあります。この効果はホラー作品ではないですが1982年の『ブレードランナー』でも似たような効果が見られます。

意外な盲点といえるリプリーの人間像

写真:『エイリアン2』より

(C) 1986 Twentieth Century Fox Film Corporation.

また非常に興味深いのは主人公リプリーという人間の描き方です。

『エイリアン』シリーズ4作を通して、ある意味リプリーという女性はあらゆるカルチャーにおいて「強い女性」のアイコンという印象を見る人に与えています。実際本作でも二等航海士という役職で、リーダー代行として宇宙船内に立つというシーンもあります。

主演を務めたシガニー・ウィーバーは、この役を演じた後に出演した『愛は霧のかなたに』『ワーキング・ガール』などの作品群の中でも、やはり「強い女性」という印象を持たれています。彼女がこういった傾向に向かった要因として、やはりこのリプリーという女性の人間像を演じた影響も強いに違いありません。

またそのリプリーの「強さ」のあるキャラクター性を物語る要因として、1960年代後半から1970年代前半にかけて発生した第二派フェミニズムの流れに、この作品が登場した年代が重なりある意味そういった傾向が物語にも反映されているという意見も、世にはあります。

ところが先述のあらすじを読んでみてもらってもわかるように、実は本作でリプリーは物語の序盤では「強い女性」とはちょっと違うイメージで、どちらかというと物事に消極的な存在として描かれます。ノストロモ号を爆発するクライマックスあたりまでほぼ全編リプリーも登場する一方で、例えばエイリアンが寄生したケインを船に入れなかったシーンなどのように、どこか皆の後について回るような、控えめな性格を見せています。

またクライマックスでほかの乗組員が殺された段階で、一人路頭に迷い泣き叫ぶ、ある意味ヘタレな印象を見せるシーンなどもあり、実はリプリー自身はそれほどに強い芯があるわけでもない、ということが印象付けられています。そして唯一「強い」女性像を見せたのは、ラストで脱出艇内にエイリアンがいるとわかり、排出しようと決心して宇宙服を着始めるときだけなのです。

スコット監督はこの作品以後のインタビューで、実は当初考えていたエンディングではエイリアンが勝利しリプリーは殺されるというストーリーを考えたものの、配給側の意見で変えてしまったというエピソードを明かしており、リプリーの「強い女性」的な像はスコット監督自身の頭にはなかったことが想像されます。

しかし逆にわずかながらこのシーンがあったからこそ、非常に「強い」女性像が構築されることになったとも見られます。その意味では偶発的なものとは思われるものの、このリプリーの登場の仕方は人間像を描く上で非常に強いインパクトを見せる描き方となったといえるでしょう。

まとめ

アポロ13号が有人月飛行を成功させた1970年頃から、世界は宇宙という存在に強く注目し始めました。映画界では1977年の『スター・ウォーズ』のアクションが見るものを興奮のるつぼに陥れ、そして1982年の『E.T.』で披露された「地球外からの客人との出会い」では世界が大きな感動で包まれました。

しかしそういった傾向とは正反対にこの『エイリアン』はその遭遇を非常にネガティブな方向で描いたことが大きな要因となり、この作品が映画史上の大きな軌跡の一つとなったとも考えられます。世はまさに宇宙ブームであった当時、日本でUFO・超常現象研究家の矢追純一氏らが説いたUFO所説が大きな話題を呼び始めたのもこの時期でした。

この時期より異星人という存在は、その正体が謎なだけにミステリアスでどちらかというと怖い印象のほうが強く、その意味で『エイリアン』は時代性として非常に強く世相を反映した物語であったといえます。

古い作品でありながら今見てもなお「怖さ」「ミステリアス感」を十分感じさせる力を本作が持っているのは、そういった時代にうまく合った、あるいはそれを超えたインパクトがあるからこそ、といえるでしょう。