連載コラム『増田健の映画屋ジョンと呼んでくれ!』第14回

変わった映画や掘り出し物の映画を見たいあなたに、独断と偏見で様々な映画を紹介する『増田健の映画屋ジョンと呼んでくれ!』。

第14回で紹介するのは、ポール・バーホーベン監督作『ベネデッタ』 。

激しいバイオレンス描写にエロ描写…。凄惨かつ生々しい描写で有名なポール・バーホーベン。彼の最新作はレズビアンとして告発された17世紀の修道女を描き、全世界を騒然とさせました。

世間の良識も評判もどこ吹く風、最凶の映画監督は老いても衰えません。多くの人々に拒絶され、国によっては上映禁止となった問題作を紹介します。

【連載コラム】『増田健の映画屋ジョンと呼んでくれ!』記事一覧はこちら

CONTENTS

映画『ベネデッタ』の作品情報

(C)2020 SBS PRODUCTIONS – PATHE FILMS – FRANCE 2 CINEMA – FRANCE 3 CINEMA

【日本公開】

2023年(フランス映画)

【原題】

Benedetta

【監督・脚本】

ポール・バーホーベン

【キャスト】

ヴィルジニー・エフィラ、シャーロット・ランプリング、ダフネ・パタキア、ランベール・ウィルソン、オリヴィエ・ラブルダン、ルイーズ・シュビヨット

【作品概要】

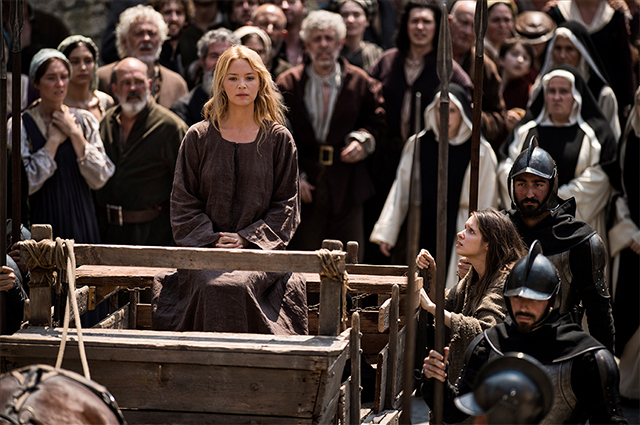

17世紀イタリア。幼くして尼僧となったベネデッタは、聖痕や奇蹟を起こし修道院長に就任します。聖女と崇められ権力を手にした彼女は、一方で若い修道女と秘密の関係を結んでいました…。スキャンダラスな題材を扱ったセクシュアル・サスペンス映画。

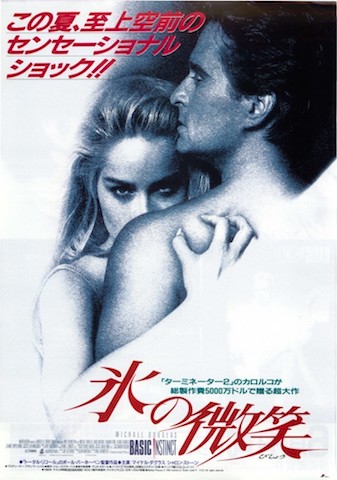

監督は『ロボコップ』(1987)や『トータル・リコール』(1990)のポール・バーホーベン。大作SF映画で知られる一方、『氷の微笑』(1992)や『ショーガール』(1995)、『ブラックブック』(2006)や『エル ELLE』(2016)など強烈な個性を持つ女性が登場する数々の作品を手がけています。

主演は『エル ELLE』や『シンク・オア・スイム イチかバチか俺たちの夢』(2018)のヴィルジニー・エフィラで、彼女と関係を結ぶ若い修道女を『ファイブ・デビルズ』(2021)のダフネ・パタキアが演じます。

共演は『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』(2019)のランベール・ウィルソン、『ハイエナたちの報酬 絶望の一夜』(2017)のオリヴィエ・ラブルダン、『あのこと』(2021)のルイーズ・シュビヨット。

そして『愛の嵐』(1974)や『未来惑星ザルドス』(1974)から、『さざなみ』(2015)や『ともしび』(2017)に『UNEデューン 砂の惑星』(2020)と、長いキャリアと数々の実績を誇る名優シャーロット・ランプリングも出演しています。

映画『ベネデッタ』のあらすじとネタバレ

(C)2020 SBS PRODUCTIONS – PATHE FILMS – FRANCE 2 CINEMA – FRANCE 3 CINEMA

両親と共にペシアの町の修道院を目指して旅する6歳の少女ベネデッタ。馬車を降り聖母マリアに祈りを捧げようとした時、傭兵崩れの盗賊たちでしょうか、武装した男たちに囲まれます。

金目の物を差し出せと迫る男たちに、毅然とした態度で奪われた母のネックレスを返せ、さもないと聖母が罰を与えると叫んだベネデッタ。

言葉は現実になったのか、盗賊の1人の顔に鳥が落とした糞が命中します。男たちは笑い出し、少女の勇敢さに感心したのかネックレスを返すと去って行きました。

一行はペシアのテアティン修道院に到着します。修道院長のフェリシタ(シャーロット・ランプリング)に、「イエスの花嫁」となる娘の「持参金」を差し出そうとするベネデッタの父。

父がその額を値切ろうとすると、「花嫁の候補者(イエスの花嫁=修道女の志望者)」は何百人もいる、しかし当修道院は3人しか受け入れられない、とフェリシタ院長は拒絶します。

修道院を運営する院長の交渉はしたたかでした。ベネデッタの父はあきらめると、院長の望む額の寄進を約束しました。

こうして始まったベネデッタの修道女生活ですが、大切に持っていた小さな木製のマリア像はしまわれ、粗末な衣服を与えられた彼女は戸惑います。

先輩修道女の忠告に従順な姿勢を見せないベネデッタは、深夜になると寝床を抜け出すと廊下にあるマリア像に祈りを捧げました。

すると突然マリア像が動き、ベネデッタに倒れかかって来ました。下敷きになった時、思わず聖母像の胸に吸い付いたベネデッタ。

物音を聞いた修道女が集まって来ますが、彼女たちは怪我一つ無いベネデッタを見て奇蹟だと騒ぎます。しかし修道院長フェリシータは、奇蹟は簡単に起きないと否定します。

18年後。美しく敬虔な修道女に成長したベネデッタ(ヴィルジニー・エフィラ)は、両親たち来客の前で他の修道女と共に宗教劇を演じていました。

その時、彼女はイエスに呼ばれる”ビジョン”を目撃します。思わず足をバタつかせ、私はあなたの妻だ、私はあなたの元に行くと叫ぶベネデッタ。

劇が終わるとベネデッタは両親ら賓客とフェリシタ院長、ペシアの主席司祭アルフォンソ(オリヴィエ・ラブルダン)や修道女たちと共に食事をします。

最近ペストで亡くなったミラノ司教が話題になります。劇の最中に足をバタつかせた理由を聞かれたベネデッタは、イエスの姿を見たと答えました。

宴が終わった後に騒ぎが起きます。神の聖域である修道院に1人の貧しい身なりの若い女が逃げ込んで来ました。連れ戻そうとする父親に抵抗し、修道女にしてくれと懇願する娘はバルトロメア(ダフネ・パタキア)という名です。

しかし修道女になるには「持参金」が必要です。乱暴な父に虐げられているバルトロメアを気の毒に思ったのか、ベネデッタは父に頼み金を工面させました。

こうしてバルトロメアは修道女になる事が認められました。そして彼女の指導係となるベネデッタ。

彼女はバルトロメアの衣服を脱がせ、汚れた裸身を水で洗い流します。バルトロメアの肉体には父からの虐待の痕が残っていました。

トイレの場所を尋ねたバルトロメアを案内すると、2人は並んで用を足します。夜にも関わらず大声て喋る新入り修道女に、ベネデッタは静かにするよう注意します。

バルトロメアは身の上を語りました。妻を亡くした彼女の父は彼女に代わりを務めさせ、その体すら求めていました。兄弟まで同様に振る舞い始め、耐えきれず抵抗して修道院に逃げこんだと語るバルトロメア。

「美しさには税がかかるもの」、と説くベネデッタに彼女は自分は美しいのかと訊ねます。自覚の無いバルトロメアに、ベネデッタは私の瞳に映る自身の姿を見なさいと告げます。2人は顔を寄せ合いました。

その気配に気付いたのか、フェリシタ修道院長の娘で修道女のクリスティナ(ルイーズ・シュビヨット)が何をしているのか、と訊ねます。

慌てて身を離す2人。自由奔放なバルトロメアはクリスティナを嫌ったようです。彼女が去るとベネデッタの唇にキスをして去るバルトロメア。

ベネデッタは祈ります。「この少女を私に送ったのは神です。彼女には多くの愛情と慈愛が必要です」

そして神に誓います。「そして、鉄の拳で導かれなければなりません…」

ベネデッタの中で何かが変わったのか、彼女はイエスの”ビジョン”を繰り返し見るようになりました。それは以前とは異なり、性と暴力の要素を伴う光景になっていました。

彼女は自分の見た物を神父に告解しますが、それは本当の神の啓示ではない、誤った”ビジョン”だと諭されます。何が正しく何が間違っているかを知る方法を尋ねた彼女は、神の意志は痛みや苦しみから知るしかないと教えられます。

この出来事が影響したのか、ベネデッタはバルトロメアに厳しく接するようになります。修道院で紡いだ絹糸の太巻をバルトロメアが誤って煮立った鍋に落とすと、素手で拾えと命じるベネデッタ。

バルトロメアもむきになったのか沸騰した鍋に手を入れ火傷を負い治療を受けました。ベネデッタの態度を注意したフェリシタ修道院長は、彼女がバルトロメアに特別な感情を抱いていると気付いたのかもしれません。

修道院長は罰として、ベネデッタに病に苦しむ老いた修道女の世話を命じます。自らの肉体の痛みと教会と説く罪の意識に苦しむ老修道女に接し、ベネデッタは何を思ったのでしょうか。

やがて彼女は熱病にうなされ、”ビジョン”を見て暴れるようになります。修道院長は苦しむベネデッタを世話するようにバルトロメアに命じます。

ベネデッタと身近に接したバルトロメアは彼女が幼い頃に着ていたドレスや、大切にしていた小さな木彫りのマリア像を目にします。そして2人は親しく接する中で互いの裸身を見せ合いました。

ある夜、唸り声を上げたベネデッタの元に修道女が集まります。彼女たちが目にしたのは、両方の手のひらと足の甲から血を流すベネデッタの姿です。「聖痕」が現れた、と口々に叫ぶ修道女たち。

しかしフェリシタ修道院長は額からは血が流れていない、「聖痕」ならイエスが釘を打たれた手足だけでなく、茨の冠を被せられた額からも出血があるはずだと指摘します。

修道院長はベネデッタを手当するよう命じます。しかしベットを抜け出したベネデッタは、マリア像の前で叫びました。

人々が集まった時、彼女の額からは血が流れていました。多くの修道女がこれは間違いなく「聖痕」だと信じるようになります。

しかし、修道院長の娘クリスティナは疑いの目を向けます。なぜならマリア像の前で血を流すベネデッタの傍らに、鋭利な陶器片がある事に気付いたからです…。

映画『ベネデッタ』の感想と評価

(C)2020 SBS PRODUCTIONS – PATHE FILMS – FRANCE 2 CINEMA – FRANCE 3 CINEMA

何とも強烈な映画です。本作のあらすじネタバレをこれ以上詳細に書くと、ただのエロ小説です…。まだ本作を見ておらず様々な興味から詳細を知りたい方は、ぜひ鑑賞してポール・バーホーベン監督のパワフルな世界に触れて下さい。

本作は歴史劇の形をとっていますが、史実の映画化作品ではありません。ジュディス・C・ブラウンの著作「ルネサンス修道女物語 聖と性のミクロストリア」を原案に創作された物語です。

当初本作の脚本は、『ブラックブック』や『グレート・ウォリアーズ 欲望の剣』(1985)など数多くのバーホーベン監督作品を手がけた、彼の共犯者にして理解者のジェラルド・ソエトマンが書いていました。

しかし余りにセクシャルで危険な内容を警戒したのか、ソエトマンは本作から距離を置きクレジットからも削除されます。結局監督と共に脚本を完成させたのは『エル ELLE』のデビッド・バークでした。

監督を熟知したパートナーの脚本家が逃げ出すのも納得です、本作の内容はスキャンダラスです。特に熱心なカトリックの信者なら激怒は当然。映画化の発表されると激しい拒否反応を巻き起こします。

映画の製作はカトリック原理主義団体の抗議活動を警戒し、徹底した秘密主義の中で行われました。

自らに忠実に「ありのままに」生きた女性ベネデッタ

(C)2020 SBS PRODUCTIONS – PATHE FILMS – FRANCE 2 CINEMA – FRANCE 3 CINEMA

完成した本作はカンヌ国際映画祭で上映されますが、その際の記者会見でバーホーベン監督は不機嫌な様子を見せていました。

後のインタビューで理由を聞かれると、「どのインタビューも「性具」について、そしてヌードについて聞いてくるからだよ!(意訳してます)」と答えた監督。

「セクシャリティは人生の本質だ。俺たちは動物で赤ちゃんが必要だろ?なぜ俺たちは動物に見られるのを恐れる?動物は皆それをするし、俺たちもそれをする。なのにセックスなど無い、トイレに行く事も無いと隠したがるんだ?(…相当意訳してます)」

1938年生まれで幼い頃をドイツ占領下のオランダで過ごし、街中に連合軍空襲の犠牲者の遺体が転がっているのを見たと語っている監督。それが彼のバイオレンス描写に影響を与えていると分析する人も多いです。

また彼は20代の問題を抱えていた時期に、人の勧めでペンテコステ派(プロテスタント系で、神の存在を実感させる宗教的体験(聖霊体験)の追求することを重視する教派)に入信しました。

しかし牧師の語る神秘体験とは自分の生み出したものに過ぎない、ここにイエスはいないと悟った監督は2週間ほどで教会から離れます。同時にこの体験から自分はイエス・キリストについて、何も知らないと気付いたと語っています。

イエスに興味を持ち、多くの書籍を読み研究した監督はイエスに関する書籍を著しています。歴史上の人物としてのイエスには、大きな敬意を払っていると説明していました。

この発言からバーホーベン監督は、徹底したリアリストだと理解できます。彼の映画には完全な善は存在せず、完全な悪も存在しません。登場人物の運命に善悪は関係なく、要領よく振る舞った者が生き延びます。

「悪女」が登場する映画を多数手がけていますが、サスペンス・ミステリー系作品なら謎めいた女、それ以外ならしたたかで、実にたくましい女に描くのがバーホーベンの流儀でしょう。

本作の主人公ベネデッタは、その極めつけの人物です。熱心なキリスト教信者の女の子は自分の行為は神の意志だと確信したのか、計算ずくの行動すらその一部だと堂々と振る舞います。

合理的・理性的な人間なら彼女の行為は打算的だと判断するでしょう。そう理解した主席司祭アルフォンソは彼女は利用可能な手を組める相手と評価し、フェリシタ修道院長とジリオーリ教皇大使は危険な存在だと警戒します。

しかしベネデッタは、そんな世俗的な人間の理解を越えた存在です。彼女に愛を求めたバルトロメアさえ、確信を持って前進するベネデッタに置き去りにされます。

「ありのままに」振る舞う事に目覚めた主人公を描き、女性たちの共感を呼び大ヒットした『アナと雪の女王』(2013)。しかしバーホーベン監督が描く「究極に、ありのままな」ベネデッタの姿には、多くの女性はドン引きするでしょう。

人間の本質を描いた結果生まれた現代社会批判

(C)2020 SBS PRODUCTIONS – PATHE FILMS – FRANCE 2 CINEMA – FRANCE 3 CINEMA

本作に登場する、ペストの災厄から逃れようと町を封鎖・隔離するペシアの人々。その姿に誰もがコロナパンデミックを思い浮かべたでしょう。

インタビューで、本作をを作る際にパンデミックを予測した訳ではありませんよね?と問われたバーホーベン監督。返答は「お前、本気で言ってるのか?(これも意訳です)」。

質問者に調子を合わせ、適当にもっともらしい事を答えた方が良い気がします…。ともかく1100年~1650年頃のヨーロッパでは頻繁にペストが発生していた、中世が舞台の映画なら当然登場する。これが監督の答えでした。

彼にとっては歴史考証的な描写も、人間の生理現象も、聖も俗も合わせ持つ人間の本性も「ありのまま」を描いたに過ぎません。しかし人間の本性をえぐる描写は物事の本質を捉え、かえって時代を映す鏡になったのかもしれません。

ベネデッタの行動や言葉は、どう考えても嘘くさいです。しかし彼女を信じたいと望む者には「聖女のお告げ」であり、彼女を利用したいと望む者には「利益を生む道具」です。

危険視する者にとっては「狡猾な詐欺師」でしょうか。ベネデッタのような人物とその周囲にいる人物を、我々はフェイクニュースを発する者とそれを信じる者、噓と知りつつ利用する者の姿に重ねる事が可能です。

SNS全盛の時代に生きる私達は情報を発信し衆目を集める快感と、それがもたらす影響力に魅入られています。「偽りの聖女」として振る舞い、何かと叫ぶ人物があらゆる場所に存在するのはご存じでしょう。

中には打算のみならず、信仰のような熱情に突き動かされている人物もいます。自身の内に「聖女と詐欺師」を同居させ、それは神の意志にかなった「ありのまま」の自分だと確信し突き進む。そんな人物に似た存在がベネデッタです。

劇中にはジャンヌ・ダルクの名が登場しますが、現在ならベネデッタはグレタ・トゥーンベリに例えるべきでしょう。

グレタ・トゥーンベリの言動は(陰で演出する者の有無にかかわらず)打算的・演技的であり、彼女を利用し利益を得ようとする者も確かに存在しているでしょう。

それでも、自身を疑わずに突き進む彼女に多くの人が困惑し、それ以上に多くの人が賛同し、結果はともあれ時代を突き動かす原動力になっているのも確かです。

こんな人物を苦々しい気持ちで見つめる、自身を常識ある理性的な人物と信じる者はそれ以上に多数存在するでしょう。本作のフェリシタ修道院長はその代表でしょうか。

彼女はベネデッタの行動を冷静に見ていたはずが、想像を越えた振る舞いの前に地位を失います。それでも教会という組織に忠実な彼女は、事を荒立てず沈黙を選びました。

その結果フェリシタは娘を失います。そして彼女は欲望に忠実に振る舞うベネデッタの姿を目撃し、ついに対決を選びます。しかし策謀を巡らし運まで味方にしたベネデッタに敗れ去ります。

クライマックスでフェリシタ元修道院長はベネデッタから何かを聞き、その後あのように振る舞います。彼女をあの行動に駆り立てたものは絶望、あるいは恐怖でしょうか。それとも何かを悟った結果でしょうか。

映画はそれを語らず、観客の想像に委ねています。あなたの中でベネデッタは稀代の悪女ですか。詐欺師と呼ぶにはもったいない女傑ですか。

それとも揺るぎない信念を抱いた、誰よりも「ありのまま」に振る舞い続ける誇り高い「聖女」でしょうか。

まとめ

(C)2020 SBS PRODUCTIONS – PATHE FILMS – FRANCE 2 CINEMA – FRANCE 3 CINEMA

人間の本質を突き詰めて描き続ける、その結果セックスとバイオレンスに満ちた映画を世に放ち続けた、ポール・バーホーベン監督の集大成というべき『ベネデッタ』。

本作は悪趣味映画や修道女や尼僧を扱ったエロ映画、いわゆるナンスプロイテーション映画として楽しむことも可能です。しかしそう片付けるには宗教的にも、政治的にも過激なメッセージを秘めた作品です。

人間の営みを生臭く陰惨に描いた本作ですが、ラストシーンに何か清々しいものを感じたのは私だけでしょうか。

本作の原案となったのは、17世紀に記されたベネデッタとバルトロメアという女性の、同性愛行為を裁いた宗教裁判の記録です。

監督はそれにフィクション、民衆の反乱やジャンヌ・ダルクのような火刑を付け加えたと説明しています。

「映画の舞台となった当時、同性愛行為だけでは火あぶりにならなかったんだ。だが”性具”を使った場合は別だ。つまり、あの行為に道具を使った場合だよ」

「映画のクライマックスにはジャンヌ・ダルクの火あぶりのような、盛り上がるシーンが必要だろ。だから火刑を描くために必要な歴史的正確性を求めた結果、”性具”を使用したんだよ(かなり創作に近いレベルで意訳しています)」

監督の説明を額面通りに受け取って良いのでしょうか。彼の経歴と作風、言動から考えれば、本音は別にあるようにも思われます…。皆様の判断にお任せします。

なお、この感想評価でバーホーベン監督の発言として紹介した記述は、実際の発言から相当に意訳した文章だと理解して下さい。こんな事を書いて良かったのでしょうか?

いや、私が見た”ビジョン”の中では、バーホーベン監督は確かにこう発言していました!私の見た「奇蹟」を信じるか信じないかは、皆様の判断に委ねましょう。

【連載コラム】『増田健の映画屋ジョンと呼んでくれ!』記事一覧はこちら

増田健(映画屋のジョン)プロフィール

1968年生まれ、高校時代は8mmフィルムで映画を制作。大阪芸術大学を卒業後、映画興行会社に就職。多様な劇場に勤務し、念願のマイナー映画の上映にも関わる。

今は映画ライターとして活躍中。タルコフスキーと石井輝男を人生の師と仰ぎ、「B級・ジャンル映画なんでも来い!」「珍作・迷作大歓迎!」がモットーに様々な視点で愛情をもって映画を紹介。(@eigayajohn)