連載コラム「シネマダイバー推薦のNetflix映画おすすめ」第103回

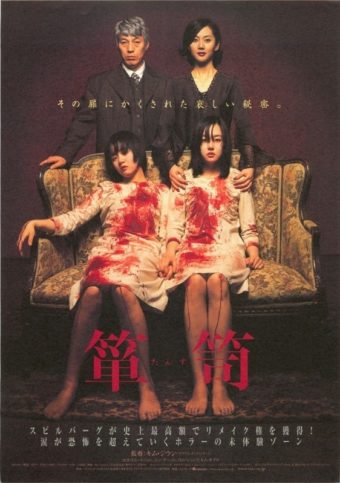

今回ご紹介するNetflix映画『呪詛』は、2019年富川国際ファンタスティック映画祭に出品され、2022年3月台湾で公開されると、史上最も高い興行収入を樹立しました。

また、台北映画祭では長編映画賞と監督賞ほか7部門にノミネートされるなど、高い評価も得ています。

6年前、リー・ルオナンは恋人とその弟の祖父が住む村へ、先祖参りに行きますが、目的は他にありました。

そこで彼らは“禁忌”を破り、ルオナンは呪いをかけられます。しかし、その呪いは我が子にも影響していることを知り、あらゆる方法で必死に娘の呪いを解こうとしますが・・・。

【連載コラム】「Netflix映画おすすめ」記事一覧はこちら

映画『呪詛』の作品情報

(C)2022 Netflix

(C)2022 Netflix

【公開】

2022年(台湾映画)

【監督・脚本】

ケヴィン・コー

【原題】

Incantation

【キャスト】

ツァイ・ガンユエン、ホアン・シンティン、ガオ・インシュアン、ショーン・リン、阿Q、ホアン・シンティン

【作品概要】

映画『呪詛』は、台湾の高雄市で実際に起きた事件を元に着想され、5年の準備期間を経て制作されました。

その事件とはある6人家族が、それぞれ違う神に憑かれ、互いに攻撃し合ったり、自傷行為をするなど奇怪な行動を起こし、そのうちの1人が死亡に至った事件です。

その事件を題材にインターネットの掲示板や、YouTubeなどの動画にあげられるまことしやかな噂、裏拍手の怖い意味、チェーンメールなどの要素を盛り込みます。

ケヴィン・コー監督は学生時代に短編映画を中心に制作を重ね、『ゴーストインプリント』で注目を集め、大学卒業後『絕命派對』(2009)で長編映画デビューを果たしました。

映画『呪詛』のあらすじとネタバレ

(C)2022 Netflix

(C)2022 Netflix

「祈り」の持つ力を信じますか?人は迷信と思いながらもあらゆる場面や行事で、無病息災や家内安全などを願います。

でも、これから起ころうとする結果は、自分自身の“意志”によって変えることもできると・・・。

リー・ルオナンはビデオカメラの前で語り始めます。6年前に恐ろしいタブーを破ってしまったこと、それに関わった者全員が不幸な目にあったこと・・・。

ルオナンはある映像を見て、導師からその話しはしないよう諭され、父親も“神様”の存在を否定すると怒鳴ります。

すると彼女らを乗せた自動車は事故に遭い、車から脱出した父は自分の名をつぶやきながら、トレーラーに轢かれてしまいます。

ルオナンは警察にビデオカメラを託すため、届けに行きますが、カメラに残された映像を観た2人の警官は、拳銃で自らの命を絶ちました。

彼女は続けます。この“呪い”は知れば知るほど、その力に影響されやすいが、娘の呪いを解くために、視聴者の力を借りたいと願い、“符号”を覚え呪文を唱えてほしいと言います。

ルオナンは施設に預けていた娘ドゥオドゥオを引き取り、新しい住まいで再出発をするため、ビデオ日記を撮り始めました。

迎えに来たソーシャル・ワーカーは、実の母親であっても審査が通らなければ、娘は引き取れないと忠告をしました。ルオナンは努力すると誓って迎えに行きます。

里親のチーミンはドゥオドゥオを“特別な子”と、特に可愛がっていてドゥオドゥオも「パパ」と呼ぶほど懐いていました。

6年前、ルオナンは精神科でカウンセリングを受けていました。医師は彼女に“絶対に入ってはいけない地下道”が、周りの人を不幸にしていると思っているかと聞きます。

医師は続けて「お腹の中にいた赤ちゃんも亡くなったの?」と聞くと、ルオナンは里子に出したと答えました。

“知れば知るほど不幸になる”、“名前を言うと死ぬ”、“地下道の映像を見ただけも危ない”と言っていたルオナンの話しが事実なら、2人が無事なのが不思議だと医師は言いました。

6年後、ようやく娘と暮せることになりました。

施設を出発したルオナンはドゥオドゥオに一生懸命に話しかけ、コミュニケーションを試みます。ぎこちない母娘の出発です。

新居で母娘はお絵描き遊びをし、しばらくしてルオナンは「あなたの本当の名前は“チェン・ラートン”よ」そう言いながら、書き方を教え2人で名前を復唱しました。

すると、子供部屋の方から何かが割れる音がして、ルオナンは見に行きます。リビングに残ったドゥオドゥオは、天井に向かって何かをみつめはじめると、左目をこすります。

音は子供部屋の窓ガラスが割れた音でした。ゴキブリが半分に割かれ死んでいます。そして、ドゥオドゥオの左目には、小さな血豆のようなものができていました。

ルオナンが娘との最初の1日を締めくくる動画を撮っていると、怪奇現象が起き始めます。照明が消え冷蔵庫の扉が少し開き、光が漏れています。

振り返ると玄関のドアが開いていて、照明が点滅していますが、玄関の外には誰もいません。

しかし、エレベーターのドアから声のような物が聞こえ、悲鳴のような声と共に扉が開きますが、中には誰もおらず、この晩からドゥオドゥオに異変が生じ始めます。

以下、『呪詛』ネタバレ・結末の記載がございます。『呪詛』をまだご覧になっていない方、ストーリーのラストを知りたくない方はご注意ください。

(C)2022 Netflix

(C)2022 Netflix

ルオナンは“喃喃怪(ナンナンクワイ)チャンネル”という、超常現象を探る動画配信チャンネルを、恋人アードンと弟のアーユエンと共に運営していました。

6年前、アードンの祖父が暮らす山深い村へ向かいます。村には禁足地となっている地下道があり、入ると祟られるという迷信がありました。

彼らは地下道に入り調査するため、車で山道を上って行きます。途中、自動車の後輪に何かが挟まり、動けなくなるとルオナンが突然、体調不良をおこします。

挟まっていたものを取り出すと、それは古い仏像のような物でした。アーユエンはアードンに、祖父が信仰している神は何だったか聞くと、“仏母(ぶつも)”だったと答えます。

ルオナンは強い吐き気に襲われ、アーユエンは祟りかとふざけます。

村に到着するとそこはバリケードで囲まれた、バラック小屋の集落でした。村人は手の指で印を作り、面を伏せながら3人を迎え入れました。

祖父はアードンに親族以外は儀式に参加できないと、ルオナンに山を降りるよう言います。ところが村の長老とみられる老婆が、助手席のルオナンを凝視してきます。

老婆が祖父に何か耳打ちをすると、祖父は車に戻ってきて、ルオナンに手を見せてほしいと言います。老婆は窓から車内に身を入れ、ルオナンの手をまじまじと見ます。

そして、彼女は特別に儀式に参加することが許されました。

3人は老婆と謁見をするため、迷路のような村の中を通ります。アーユエンは所かまわず撮影をし、ある部屋では少女が上半身に、経文のようなものを書かれていました。

村人に見るなと拒否され、先に進むと小さな畑のような場所で、村人が葉についた虫を取って、器に集めたりしています・・・。

アーユエンは禁足の結界が張られた祠を指し、祖父に地下道のある場所か聞くと、儀式は遊びではないと撮影を制止されます。

ある日、ドゥオドゥオは幼稚園で友達の腕を噛んでしまい、ルオナンは呼びだされます。ドゥオドゥオは「変な子」といわれたと訴えます。

ルオナンはソーシャルワーカーや同僚の電話対応に追われていると、ふと自分の腕にある、“噛みつかれたような”跡をみて動揺し始めます。

その行動は幼稚園でも見られ、“顔のない悪者と話している”と友達に言っていると、園長から告げられます。

ルオナンはドゥオドゥオの部屋に隠しカメラを設置します。そして、幼稚園での様子を収めようと撮影した時に、ドゥオドゥオに忍び寄る怪しい手が映り込みました。

村の儀式は2度行われます。最初は祭壇に祀られた仏母に自分の名前を捧げて、ホーホッシオンイーシーセンウーマと唱え祈ることです。

それが終わると老婆は、10年に一度は仏母にお参りに来るよう言い、捧げた名前は村では使えなくなると告げ、頭に思い浮かべることも禁じます。

次に上半身に経文を書かれていた少女の髪を切り、祭壇の箱の中に収めると、おもむろに少女はルオナンの前に行き、天を仰ぎ何かをつぶやきます。

老婆はお腹の中にいる“女の子”の名前も捧げなさいと告げます。妊娠していることを知らなかったルオナンは驚きます。

その晩、村人だけで2度目の儀式が行われます。ルオナン達は密かにその様子を撮影しようと動き始めます。

儀式の中心にはあの少女がいて、撮影に気がつき近寄ってきます。そして、面白い場所に連れて行くと、祭壇のあった建物へ行きルオナンだけ中に連れて行きます。

少女は経机の下に潜り込み、ルオナンに待っているよう言います。ルオナンは祭壇の上に祀られた、十数体の石の仏像に違和感を覚えます。

そして、壁に掛けられた曼荼羅の掛け軸の中央に、不思議な符号をみつけます。すると何か滴る音が聞こえ、地面を見ると血溜まりのようなものができていました。

それは天井に描かれた、顔のない仏画の顔の部分から滴り落ちています。切断した仏の首を持つ、顔のない仏母の姿でした。

仏母には2人の赤子がいて、いくつかの手があり、仏の血を集めた皿を持つ手、髪の毛の束を持つ手・・・などが描かれています。

少女が経机の下から、古いお菓子の缶を持って出てきて、その中の3匹のヒキガエルを見せ、髪の毛を差し出しカエルに与えるよう言います。

ルオナンが髪の毛を缶の中に入れると、カエルはそれを貪り始めます。ルオナンは少女の左耳がないことに気がつき、どうしたのか尋ねると仏母に取られたと答えました。

そして、自分は神様から選ばれ、そのため耳を取られたと言うと、祭壇の石仏が動きだし、曼荼羅に向かっていた頭が一斉にふりかえります。

少女はルオナンをひれ伏せさせ、あの呪文を唱え始めました。しかし、そこに村人が駆け込んできます。

結局3人は朝が明けたら下山するよう言われ、用意された部屋に監禁されます。

(C)2022 Netflix

(C)2022 Netflix

ルオナンはドゥオドゥオの誕生日を祝い、実家を売却するため不動産屋と物件に来ました。

建物の屋上には仏像などが収められた部屋がありますが、ルオナンが処分すると言うと、それと同時にドゥオドゥオが、何かに導かれるように屋上へ向かいます。

宙を見ながら何かの指示で行動し、仏像のある部屋へと引き込まれ、そこにあったビデオカメラの映像を見て、あの呪文を大きな声で唱え始めました。

その声を聞いたルオナンが慌てて駆けつけ、ドゥオドゥオを車に乗せ帰宅しようとしますが、ドゥオドゥオの体に異変がおきます。

病院で検査した結果、ドゥオドゥオは脳障害による下半身不随になったと宣告されます。ルオナンはビデオカメラに残された、仏母の呪いだと信じたため、再び精神科を受診します。

精神科医は映像を見た上で、ルオナンのいうような呪いではなく、自分の中にある恐怖が思い込ませているだけだと、悪い方に考えないように促します。

しかしその結果、ルオナンは裁判所から親権のはく奪を宣告されてしまい、彼女はドォウドォウを連れて、逃走しようと企て里親だったチーミンが手伝います。

村で何が起こったのか・・・、監禁されていた部屋を抜け出し、3人は地下道の入口へいきます。そこにはまるで生贄のように、あの少女が横たわり声をかけても起きません。

アーユエンは封鎖された地下道の入り口を破壊し、アードンと共に潜入していきますが、しばらくして発狂しながら、アーユエンは脱出しカメラを捨て逃げていきます。

アードンは村人たちによって変わり果てた姿で、地下道から運び出されてきました。

ルオナンは一時的に下半身が動かなくなり、出血もしてしまいますが、必死にカメラを拾い奪い取ろうとする少女を振り切り、その場を離れていきます。

運びだされたアードンは、儀式の部屋で焼かれ、アーユエンはみつかりましたが、口の中一面に歯が生え、かゆいと言いながらルオナンの腕にかみつきました。

そして、「何も聞くな」と叫びながら家の屋根から飛び降り、自殺してしまいます。村人達も体が何かに蝕まれていき、ルオナンは無我夢中で車を運転し、村から逃げ出しました。

ルオナンは6年前に頼った寺院へ向かいますが、同じ道を何度も通りたどりつけません。

ラジオからはルオナンが受診した心療内科が爆発事故に遭い、担当医も首吊り遺体でみつかったと報じています。

チーミンが試しに逆走すると、得体の知れないものに襲われますが、呪文を唱えるとなんとか寺院へ到着できました。

あの時の導師は「やはり来たか」と言い、ドゥオドゥオのお祓いを始めます。そして、お互いの口の中に、サカキの葉をちぎって入れ飲み込みます。

導師の弟子の女性は7日間絶食させ、再び来るよう告げます。そうしないと自分達の命にも関わると忠告しました。

ルオナンはホテルを転々とし、その間にチーミンは村に根づいたチェン氏宗族の過去や、経文の解読、破損した動画の修復に奔走します。

3日目、ドゥオドゥオの容体が急変し、医師に診せると点滴が必要だが空腹だと、副作用があると言われました。

ルオナンは動画サイトで点滴の打ち方を見て真似ます。しかし、空腹で辛そうなドォウドォウを見ていて、たまらず缶詰のパイナップルを爪の先ほど与えてしまいます。

チーミンは宗族たちが使っていた、手印の意味や経文を訳せる和尚を探し、中国の雲南へ向かい、チェン氏宗族の素性などを語る、和尚の動画をルオナンに送ります。

体質的に子供が作れないチーミンは、ルオナンに嫉妬し親権はく奪の告発をしていました。彼は彼女に協力するふりをし、虐待の実態を掴もうとしていました。

純粋に可愛がっていたドゥオドゥオを助けたい気持ちから、解決策を調査していたのです。

チーミンは破損していた地下道での動画も、修復できたといいますがは送らないと言って終わり、彼もまた悲惨な最期をとげますが、動画は送信されて行きます。

すると、ドゥオドゥオの体がみるみるただれていき、ルオナンは慌てて寺院へ連れていきますが、導師も弟子も亡くなっていました。

地下道でのできごとを観たルオナンは、ドゥオドゥオを病院に搬送し、自宅へ帰ると決心したようにLIVE配信を開始し、娘を助けるために力を貸してほしいと切り出します。

アードンの一族は大黒仏母という邪神を崇拝し、多くの業障を先祖代々受け継いできた。

「ホーホッシオンイーシーセンウーマ」は呪いを受けないための祈りの言葉で、祈る人が多いほど幸せの力が集結させると説明します。

そして、彼女は全身に経文を書き、仏母と対峙するため地下道へ向かいます。

アードンが最期をとげた場所には、いくつかの毛の束と歯が供えられ、“死生有命”と書かれた布で、顔が隠された仏像がありました。

ルオナンはそこで配信を再開し、閲覧者に嘘をついていたと告白します。あの呪文は祈りの言葉ではなく、自らの名前を捧げ共に呪いを受けるという意味がありました。

曼荼羅の中央に書かれた符号は、仏母の呪いを他人に分け与えるものでした。仏母の顔が隠されているのは、その呪いの力が集まる中心だからでした。

配信では中国の和尚が説明する動画が流れますが、それを聞いていたのは妊婦姿のルオナンでした。彼女は全てを知った上でチーミンに、仏母の謎に迫らせ、呪いを分配したのです。

ルオナンは信じてない人はこのまま、呪文を唱え続けてほしいと言い、自分も目隠しをして呪文を唱え、仏母の顔にかかった布を外します。

地下道には配信を観ていた者たちの悲鳴と、ルオナンが自らの顔を祭壇に叩きつける音が鳴り響きます。

映画『呪詛』の感想と評価

(C)2022 Netflix

(C)2022 Netflix

映画『呪詛』はケヴィン・コー監督が1990年代から2000年代初期にかけて、世界的なブームを呼んだアジアンホラー作品から、多大な影響をうけていることが伺えます。

例えば本作は日本ホラーの代表作「リング」シリーズ、『呪怨』『仄暗い水の底から』といった作品で描かれた、粘着質のある怨念や呪いの類、我が子をその呪いから守ろうとする母が犠牲になるシチュエーションなどです。

「リング」で描かれた観ると死を招く、呪いのビデオを1週間以内に別の誰かに見せることで、死が免れるというのは、1970年代に起きた“不幸の手紙”がヒントといえるでしょう。

この現象はパソコン社会になって、“チェーンメール”へと変化しながら残っていきました。そして、時代はまことしやかな噂が広まる、SNSや動画配信の時代です。

ジャパニーズホラーから探る“呪い”の連鎖

“不幸の手紙”には制限時間、送る人数、一言一句間違えのない文章という三原則が、基本形としてあります。

これが小中学生の間でブームとなり拡散され、まともに受けとった人がそれに悩み、新聞社へ相談したという経緯もあり、社会問題にもなりました。

また、途中で面白おかしく改編されたり、連鎖が止まらぬよう脅し文句が追記されたりもします。

映画『リング』は1週間以内に呪いのビデオを“ダビング”して、誰かに見せることで呪いが解け、拡散されていく怖さがありました。

我が子を助けたい母は、ダビングしたビデオを実の親に見せて命を救いました。そして、シリーズ化されていくうちにその呪いは強さを増していきます。

映画『呪怨』は怨念の源が、思い込みや誤解、偶然によるものから派生しています。加耶子が抱いた過去の異性への好意と妄想、再会による妄想の再燃そして誤解です。

この怨念の元凶となる加耶子の夫も“乏精子症”でした。自分の子ではないと思い込み、嫉妬に狂う夫は我が子を虐待し、加耶子をDVの末、殺害しました。

本作にはこういった日本の大ヒット作の要素がアレンジされています。

ただ恐怖を煽るだけではなく、人間の憎悪・・・本当に怖いのは「人間」みたいな側面と、人間の愛によって守られる救いがありました。

本作にはまだ謎が多く残されています。病院の前で倒れていたのは村にいた少女と想像されますが、どこでどう生きていたのか、彼女の出生の謎もあります。

また、ドゥオドゥオの行く末も気になるところですが、ケヴィン・コー監督はすでに続編に着手しており、シリーズ化の期待が膨らみます。

モデルは「鬼子母神」と「大黒天」?

本作に出てくる邪神「大黒仏母」は架空のもので実際には存在しません。映像に出てくる仏画や仏像に酷似している神様に、鬼子母神や大黒神がいました。

鬼子母神は200人の子供がいるため、栄養を蓄えるために人間の子を喰らった鬼神でしたが、釈迦の導きで改心し子育て・安産の守護神になりました。

鬼子母神の仏画、仏像には赤子を抱き、左手には“吉祥果(日本ではザクロ)”を持っています。本作ではその手に仏の首がありました。

まるで釈迦に反逆したようなイメージを持たせます。実は改心などせず逆恨みし、呪う邪神となった設定なのでしょうか?

また、日本で大黒天というと、福々しい容姿に打ち出の小づちを持って、富を生む神様のイメージがありますが、大黒天の起源は破壊神シヴァの化身です。

密教上の大黒天はシヴァ神同様に4本の腕があり、三叉戟、棒、輪、索の“持物”を持ってます。本作に出てくる「大黒仏母」にも同じように複数の腕がありました。

大黒天はいろいろな側面を持つ神で、インドでは厨房や食堂の神でもあり、日本でも台所の神棚に祀られていますが、作中で冷蔵庫の扉が開いていたのは、そういう意味だったのでしょう。

「大黒仏母」のアイデアは“鬼子母神”と“大黒天”の神が合体したものなのだと、想像させることができました。

まとめ

(C)2022 Netflix

(C)2022 Netflix

映画『呪詛』が台湾で大ヒットしたのは、先にNetflixで配信されたシリーズ『返校』の人気から、台湾ホラーのヒットにも繋がっていると推察できます。

また、ファウンド・フッテージからのドキュメンタリー仕立ては、動画サイトを視聴する世代にうけたことが、要因の1つともいえました。

本作には、欧米にはないアジアならではの宗教観や因習が、アジア人には嫌悪にも似た恐怖、欧米人にはミステリアスな恐怖を与えるでしょう。

また、欧米では父親や夫が妻や子、彼氏が彼女を助けるホラーが多くあるイメージですが、アジアンホラーでは母親の子を思う愛によって、救う作品が多いように感じます。

まさにその王道をいったのが『呪詛』でした。しかし、それがシリーズ化されていくところに、アジアにおける呪いの根深さも強調していて、“末代までも呪う”おぞましさも描かれています。

つまりむやみやたらに聖域に踏み入り、荒らす行為はしないよう“警告”している作品でもありました。

【連載コラム】「Netflix映画おすすめ」記事一覧はこちら

(C)2022 Netflix

(C)2022 Netflix (C)2022 Netflix

(C)2022 Netflix (C)2022 Netflix

(C)2022 Netflix (C)2022 Netflix

(C)2022 Netflix