第20回東京フィルメックス「コンペティション」観客賞受賞作。

2019年に記念すべき20回目を迎えた東京フィルメックス。令和初となる本映画祭が11月23日から12月1日まで開催されました。

そのコンペティションで観客賞を受賞した作品が、日本映画『静かな雨』です。

(C)2019「静かな雨」製作委員会 / 宮下奈都・文藝春秋

『羊と鋼の森』で知られる作家・宮下奈都のデビュー作を原作に中川龍太郎監督が映画化した本作は、お互いに傷をもつ一組の男女の複雑な思いを表現。作品は第24回釜山国際映画祭キム・ジソク賞にノミネート、さらに第20回東京フィルメックス「コンペティション」にノミネートされ、東京フィルメックスでは観客賞を受賞しました。

上映前には中川監督と主演の仲野太賀、衛藤美彩、音楽を担当した高木正勝が舞台挨拶に登壇、さらに上映終了後には、中川監督が登場し、観客からの質問に応じて、作品の世界観を構築するに至る経緯を明かされました。

【連載コラム】『フィルメックス2019の映画たち』記事一覧はこちら

映画『静かな雨』の作品情報

【日本公開】

2020年(日本映画)

【英題】

Silent Rain

【監督】

中川龍太郎

【脚本】

梅原英司、中川龍太郎

【音楽】

高木正勝

【キャスト】

仲野太賀、衛藤美彩、三浦透子、坂東龍汰、古館寛治、川瀬陽太、河瀨直美、萩原聖人、村上純、でんでん

【作品概要】

『羊と鋼の森』を執筆した作家・宮下奈都による、第98回文學界新人賞佳作のデビュー作を原作として映画化された作品で、事故により記憶障害を抱える女性を、足に障害を持つ一人の青年が出会い、共に歩んでいく姿を描きます。

監督を務めたのは『四月の永い夢』などの中川龍太郎。キャストには中川監督作『走れ、絶望に追いつかれない速さで』で主演を務めた仲野太賀と、乃木坂46の卒業生である衛藤美彩がダブル主演を務めました。

映画『静かな雨』のあらすじ

(C)2019「静かな雨」製作委員会 / 宮下奈都・文藝春秋

大学で生物考古学研究助手をしている行助(仲野太賀)。幼いころから足に障害を持ち、方氏を引きずりながら歩くのが日常となっている彼はある日大学の近くにたいやき屋があるのを見つけ、そのお店を一人で経営する女性、こよみ(衛藤美彩)と出会います。

二人は徐々に親しみを覚えていきますが、ある朝こよみは交通事故に遭い、意識不明に。やがて彼女は奇跡的に意識を取り戻しますが、事故の後遺症で事故以降の新しい記憶が1日経つと消えてしまうという記憶障害が残っていました。

そんなこよみに対して行助は、彼の家で一緒に住むことを提案。

かくして人生に傷を負い、お互いに不安を抱えた二人の共同生活が始まったのでした。

映画『静かな雨』の感想と評価

(C)2019「静かな雨」製作委員会 / 宮下奈都・文藝春秋

主人公の二人による詩の朗読のような会話から始まるオープニング。やがて物語は二人の出会いからハプニング、そして二人の生活で起きる衝突から、何かが見えてくるまでを描いていきます。

非常に穏やかな空気感の中で展開していくため、部分的に切り取っても何が起きているかは分かりません。

しかし後述のQ&Aでも中川監督が語ったように、この物語には寓話のような空気感、世界観が存在しています。

「ある場所に一人の男性がいました。片足に障害を持っていた男は、片足を引きずって歩く以外は、何の変哲もない日常を毎日送っていました。しかしある日…」などとナレーションをつけてしまえば、そのまま一つの昔話のような、何らかの教訓を教えられるような物語を実写で描いたものとして成立している印象です。

但し、本作においては原作が存在するがゆえ、製作に当たってはその元のストーリーをどう実際の物語として解釈し仕上げていくかが鍵となります。同じくQ&Aで中川監督は原作に対し非常に抽象的な印象を受けたことを明かしていますが、それを具体的な映像として成立させることはかなり困難であったことが見て取れます。

そういった面に関して本作は、中川監督が思い切りよく“この物語は寓話である”と決め、自身のはっきりしたイメージに従って物語を描いたことで製作の道筋も明確となり、非常に明快な道筋が描かれた作品となっています。

原作を読まれた方からは、別物だという意見も出るかもしれません。しかしそこは原作から大胆に設定を変更されているところも多く、映画というメディアでの独立した作品を作り上げようという監督の明確な意思も感じられるところであります。

そんなぶれない芯がゆるぎない信念で打ち立てられたからこそ仲野太賀、衛藤美彩の主演陣や高木正勝の音楽など、的確な人材の仕事が的確にはまり、穏やかな作風とは対照的にゆるぎない土台が作品を支えているようでもあります。

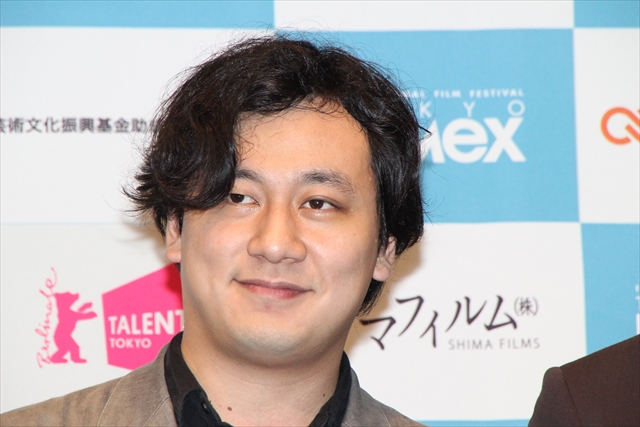

上映後の中川龍太郎監督 Q&A

11月24日の上演後には中川龍太郎監督が登壇、舞台挨拶をおこなうとともに、会場に訪れた観衆からのQ&Aに応じました。

(C)Cinemarche

──映画製作に入るまでの経緯を教えてください。

中川龍太郎(以下、中川):本作のプロデューサーが衛藤さん主演で作品を作る、ということが2年前に決まって、さっそく僕も本屋に行って原作を読みました。

そのときは美しいという印象を抱いた反面、物語が抽象的で映像にするのは難しいのでは?と思っていたんです。でも音楽として高木正勝さんでいくことが決まり、(仲野)太賀が主演として出演してくれることが決まり…と、いろんな人が集まったことでこれはできるかも、と思ってチャレンジすることになりました。

──ヒロインに衛藤美彩さんをキャスティングされた理由はどのようなものだったのでしょうか?

中川:おそらく実力ある女優さんを起用しても、それなりに魅力のある作品もできるだろうと思いました。でもこの物語のヒロインであるこよみさんって抽象的なイメージなんですよね。『もののけ姫』に登場する精霊のコダマのような。なのでちょっと浮き世離れした存在感がある変わったキャラクターなんです。だからそれを元アイドルの人でキャスティングっていいアイデアだなと考えました。

また衛藤さん自身も若いころに大きな手術をされたという苦労をされた上で今日まで積み上げられてきたものがあるので、きっと演じてもらえるのではと思いお願いしたんです。

(C)2019「静かな雨」製作委員会 / 宮下奈都・文藝春秋

──スペシャル・キャスティングとして川瀬直美監督が出演された経緯はどのようなものでだったのでしょう?また作品はラストシーン直前まで4:3の画角となっていましたが、その理由は?

中川:僕はそもそも学生のころから川瀬監督のファンだったんですが、今回なぜか思いついちゃったんですよね(笑)。

川瀬監督の役柄はこよみさんのお母さんなんですが、お母さんもコダマの子孫だから、普通の女優さんだと存在感がずれるのでは、と思いました。

そこで、今作の助監督、近藤有希さんは川瀬監督作品の『あん』でも助監督を務められていた経緯がり、つてで連絡がとれないかと相談したらOKをいただいて、出演してもらうことが決まりました。顔のおでこの感じも似ていましたし。でも怖かったですね(笑)。太賀が言ってました。「どっちが監督だかわからない」って(笑)

画角に関しては、行助という存在が現代の若者が生きていく象徴として描く中で、彼は足が不自由なので遠くに行けず視野が狭い、そういったところを表現しようと思いこの画角を選択しました。そしてラストのドローンによるカットでは、行助が最後に自分とこよみさんとの空間だけでなく、広い世界があるということに気付いてほしい、という思いを表しました。

──原作では行助に家族がいる構成となっていましたが、今作ではこよみのほうの肉親が出る設定となっていますね。

中川:作っていくうちに行助の話は片腕のザリガニのエピソード(物語中で会話に登場する行助のエピソードの一つ)で足りるなと思ったんです。またザリガニのエピソードは原作にはないんですが、いろんな意味で彼の心の問題や、コンプレックスとか表現できる。あとは太賀のたたずまいがあれば、大体どういう家庭で育ったのかは想像がつくと思うんです。だからそういった部分はそのエピソードに託しました。

一方でこよみはあまりに抽象的でふわふわした存在であり、本当に抽象的なものとしてしまうと太賀の実外観に対して遊離してしまう恐れがありました。だからその意味で家族を一人、川瀬監督で一発、超怖いものを作りました(笑)。

(C)Cinemarche

──音楽があるおかげでわかりやすく溶け込みやすい印象があり、音楽がこの形を生んでいると思いました。監督が、「音楽がこの形を生んでいる」と言われていましたが、そのことをもう少し詳しく教えていただけますでしょうか?

中川:これは本当に高木さんと自分の中で葛藤しながら作った部分で、高木さんも映像や俳優さんのお芝居にリスペクトを持ってくださっていたので、本当にギリギリのところまでもっと音楽は無くてもいいんじゃないか、あるいは音楽自体が無くてもいいんじゃないかと本人も本当に悩んで作ってくださったと思っています。

ただ自分の中ではこれはあくまでおとぎ話であり、寓話であるということをコンセプトとして持っていたので、この世界観全体…高木さんと話したときに一番覚えているのは、象の時間があり人間の時間があり、リスの時間がある一方で、宇宙の時間、街の時間がある、そんないろんな時間の流れって一定じゃなくて、人やモノや空間によっても変わる、その時間の流れの違いみたいなところを音楽で表現できないかな、みたいなことでした。

そういったところでは、実はカメラに音楽をつけてほしいというイメージをリクエストしたんです。カメラをもう一人の登場人物としてこよみさんを見守っている精霊として、みたいなイメージで。だからそういう視点で作ってもらったんです。

だから音楽は僕としてはこういう形を、しかも即興で作っていただきました。何回かやり取りはしているけど映像を頭から見ながら音をつけてもらって、アプローチしてもらって。そうやって作ってもらったことは非常にうれしく思っています。

──行助がこよみに電話番号を渡す夜のシーンで、「雨が見えながら月が見える」という普通じゃあり得ない状況を描いていますが、中川監督としては「静かな雨」というタイトルに対してどんなコンセプト、どんな意味を持たせてこの作品を作られたのでしょうか?

中川:読み取った文面からは、外の世界への想像力という意味で「静かな雨」というものを描いていたような気がします。

例えば今こういう場を共有していますが、ナイジェリアでは今雨が降っているかもしれない、星野道夫さんの小説みたいに北極圏に行ったらクジラがひっくり返っている、そんな風に全然違う外の世界がある中で、自分たちの生活がある象徴として原作では描いていたような風に理解しています。

そんな中で自分としても大きくは、そういうイメージで静かなものというものをとらえています。ただ、その向こう側に月がある、というのは原作にはない。雨が降っているのに月があるという表現は無いんですよね。でもやっぱり僕が原作から受け取ったものを表すためにそういったイメージを思いつきました。

僕らの空間の中では雨が降っているけど、少し離れたところではきれいな満月が見えているかもしれない、そういう意味では時差のずれ、空間のずれによる時間の違いというものを表現する、というような。

(C)Cinemarche

「観客賞」受賞コメント

撮影:吉田(白畑)留美

第20回東京フィルメックス「観客賞」受賞時、中川監督は以下のようにコメントをしています。

学生時代から友人とよく通っていた映画祭で、観客賞というすばらしい賞をいただけて本当にうれしく思っています。何度も行っていた映画祭ですので、そのときに一緒に見ていたお客さまからのご支持を少しでもいただけたのだとしたら、こんなに光栄なことはありません。

この映画は2月7日に劇場公開されることが決定していますが、そのときにまた見ていただけたらうれしいです。今回はありがとうございました。

中川龍太郎監督のプロフィール

(C)Cinemarche

1990年生まれ、神奈川県出身。慶應義塾大学文学部卒。

在学中に監督を務めた『愛の小さな歴史』(2013)で東京国際映画祭スプラッシュ部門にノミネート。『走れ、絶望に追いつかれない速さで』(2014)も同部門にて上映され、2年連続入選を最年少で果たしました。

『四月の永い夢』(2017)は世界4大映画祭の一つであるモスクワ国際映画祭コンペティション部門に選出され、国際映画批評家連盟賞・ロシア映画批評家連盟特別表彰をダブル受賞。

そして松本穂香を主演に迎えた『わたしは光をにぎっている』は、モスクワ国際映画祭に特別招待されワールドプレミア上映されました。

さらに詩人としても活動を続けており、2010年には故・やなせたかしが主催した「詩とファンタジー」年間優秀賞を最年少で受賞しています。

まとめ

(C)Cinemarche

映像は全体に色褪せた色彩感で描かれており、物語の展開は見る側に優しく降りかかるようでもあります。そのイメージはまさしく『静かな雨』というタイトルがピッタリでもあり、ダイレクトに衝撃として伝わってくるトピックスより登場人物一人ひとりの動作や表情から伝わってくるもの、考えさせられるもの、そういった情報が多く受け止められます。

そしてモヤがパッと晴れ渡るようなクライマックスから、ラストの二人が見せる他愛のない会話へと、“雨が止む”展開へ。この映画からは心の内にある垢のような汚れが雨によって浮きだたせられ、そして洗い流された上に清々しい気持ちになる、そんな印象を受けることでしょう。

映画『静かな雨』は2020年2月7日(金)より全国順次公開です。

【連載コラム】『フィルメックス2019の映画たち』記事一覧はこちら