映画『現在地はいづくなりや 映画監督東陽一』は2020年2月22日(土)よりポレポレ東中野ほか全国順次公開!

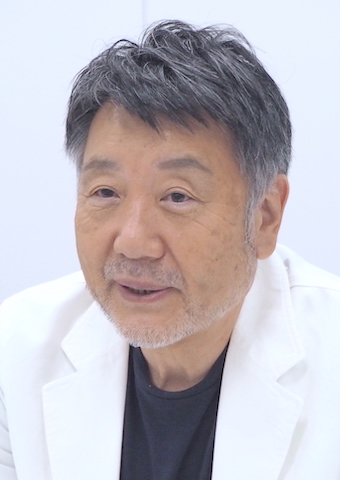

『サード』『もう頰づえはつかない』『四季・奈津子』『橋のない川』など数々の名作を手がけ、映画監督・脚本家として半世紀以上にわたって作品を撮り続けてきた東陽一。

映画『現在地はいづくなりや 映画監督東陽一』は、そんな東監督自身が被写体となり、監督作の制作秘話、そして自分自身のことをカメラの前で語った初のドキュメンタリー作品です。

(C)Cinemarche

このたび本作の劇場公開を記念して、小玉憲一監督にインタビュー。

ご自身にとって「師匠」であり「親父」である東監督との出会いをはじめ、本作を制作するにあたって意識した東監督からの教え、その上で追求してゆきたいと考えている自らの映画における“語り口”など、貴重なお話を伺いました。

CONTENTS

映画監督・東陽一との出会いを経て

(C)MONTAGE inc.2020

──はじめに、東陽一監督との出会いについて改めてお聞かせ願えませんか。

小玉憲一監督(以下、小玉):東北新社の映像テクノアカデミアで僕は映画を学んだのですが、そこに講師としていらっしゃったのが東さんだったんです。当時の東監督はまだまだ血気盛んなころで、事前に先輩方からいただいた忠告以上に“とてつもない人”だったといいますか、「めちゃくちゃ怖い人だ」と感じたのを覚えています。

実は最初のシナリオ提出の際に、僕は東さんからしこたま怒られたんです。どんなものを書いたのかは忘れてしまったんですが「こんなくだらないもの、書いてくるんじゃない」と。それはとてもショッキングな出来事ではあったのですが、他人からあまり怒られることもなく、そつなく人生を過ごしてきたタイプの自分にとって、自分とその作品に対して本気で怒ってくれる大人が目の前にいることに感動もしたんです。「こんな人が講師でよかった」と嬉しくなってついニヤニヤしてしまったので、「お前何ニヤニヤしてんだ」とさらに怒られてしまいましたが(笑)。

ただ授業が終わった後、東さんに「なんでニヤニヤしてたんだ?」と尋ねられた際にその理由を伝えると、「お前変なやつだな」と東さんは仰ってくれて、それ以降仲良くしてくださるようになったんです。そして僕も、東さんとその監督作、言い換えれば“映画監督・東陽一”を追い続けるようになりました。

(C)MONTAGE inc.2020

──「“映画監督・東陽一”に迫るドキュメンタリー」である本作の制作は、どのようなきっかけを経て開始されたのでしょうか。

小玉:本作の企画・製作に携わられている小松原時夫さんは『四季・奈津子』(1980)などの制作部として東さんの作品に深く関わっている方で、4〜5年前に東さんのご紹介で初めてお会いしました。それが本作の“はじまりのはじまり”だと感じています。

一方で、ここ数年、東さんは僕を「お茶しに行こうぜ」と時々誘ってくださるようになったのですが、お会いした際に東さんから監督作にまつわる制作秘話などをお聞きする中で、「これはとても面白い話だ」「これは残さないとダメだ」と思うようになったんです。

また、僕は2006年から映像テクノアカデミアの非常勤講師を務めているのですが、「入学以前から“映画監督・東陽一”知っています」という生徒が10年以上の間に1人しかいなかったんです。ただ、作品を観ると「面白い」「すごい監督だ」と応えてくれる。生徒たちは純粋に、東さんとその作品を知る機会がなかったんだと気づかされたんです。

東さんは僕と初めて会った当時から「自分は300歳だ」と仰っていて、確かにそれだけの迫力やオーラを纏っている方です。しかしそれからもう20年近い月日が流れています。だからこそ、「東さんの言葉や、彼を知る方々の証言をそろそろ残さなくては」と考えるようになりました。そのことを小松原さんにご相談すると、お互いが同じことを考えていることがわかり、本作の制作に向けての東さんへの説得を開始しました。東さんから幾度か断られつつも、僕と小松原さん、そして東さんを慕う周囲の方々との連携によって外堀を埋め続け、何とか東さんのOKをいただきました。

映画には不可欠なコンストラクション

(C)MONTAGE inc.2020

──まだ“映画監督を目指す学生”であったころ、小玉監督は東監督から特にコンストラクション(構成)の重要性を説かれたとお聞きしました。それは具体的にはどのような内容だったのでしょうか。

小玉:当時、他の講師陣は「構成」について、演出論・物語論といった技術面をまず教えられる方が多かったんですが、東さんはそうではありませんでした。「とにかく、映画とはリズムとコンストラクションである」「映画にとって、リズムとコンストラクションは同義語である」とはじめに伝えた上で、「“構成”というものができてない映画が多過ぎる」と仰ったんです。

技術云々よりもまず、その構成がキャラクターや物語にふさわしいのかを見極める。作品ごとに形は違えど、“キャラクターや物語が生きることのできる時間の流れ”、言い換えれば“映画が映画となる構成”が必ず存在するからこそ、その時間を刻むリズム、そしてリズムによって形作られるコンストラクションを第一に映画を作らなくてはならないと口を酸っぱくして言われましたね。当時はまだシナリオを書き慣れていなかったこともあり、あまりその意味を理解することはできなかったんですが、実際の現場で仕事をするようになってからその言葉を実感できるようになりました。

本作を制作するにあたっても、コンストラクションは特に考えましたね。それは東さんの監督作を時系列順にとりあげなかったこともそうですし、作中でも登場する“カニッツァの三角形”という錯視図形に基づく作品分類にも表れています。またギタリストである大谷恵理架さんの存在も大きかったですね。本作の構成において、彼女のギターはかなり重要でした。

“魍魎”を映し出すこと

(C)MONTAGE inc.2020

──作中、東監督は自身の映画で映し出そうとした“魍魎(もうりょう)”について言及されています。小玉監督ご自身は“魍魎”を、東監督の映画をはじめどのような瞬間に感じられたことがありますか。

小玉:東さんはこれまで長きにわたって“魍魎”を映画によって映し出そうとしてきましたが、それは本当に目に見えない時もあれば、具体的な姿形を持っている時もあります。たとえば、『絵の中のぼくの村』(1996)に登場する三人の老婆は“魍魎”または“物の怪”であり、老婆たちが登場する場面はまさに彼岸・此岸が同時に映し出した“魍魎”の瞬間だと僕は感じています。

また『マノン』(1981)では、津川雅彦さん演じる滝沢が空を見る場面がありますが、滝沢あるいは津川さんにだけは“何か”が見えている。それは観客には見えない“何か”なんですが、少なくとも「“何か”が見えている」ということだけはわかるんです。

そもそも東さんご自身も“魍魎”のような方なので、本作の制作中も「“魍魎”を今撮っているんだな」と感じることが多々ありました(笑)。また全ての撮影を終え、編集を進めていく中での「不思議なものができてきたな」という手応えによって、「本作はドキュメンタリーでも劇映画でもない、作り自体が“魍魎”じみている映画なんだ」とより実感しました。何よりも、“魍魎”じみた映画の中に東さんが映っている姿を見つめ続けたことで、時空や境界の狭間に生まれる“何か”自体が、東さんの現在地なのではないかと気づくことができたのはよかったですね。

再認識した映画監督・東陽一の“大きさ”

(C)MONTAGE inc.2020

──本作の制作を通じて、小玉監督が改めて気づかれた東監督の魅力などはございますか。

小玉:やはり、映画監督・東陽一の“大きさ”を改めて知りましたね。本作を通じて東さんと“映画監督”として向き合うために、僕は妻から「東さんになっちゃうよ」と心配されるほどに東さんの作品群を一本一本徹底的に観続けたんですが、どの作品も非常に多層的であり、その“大きさ”も“深さ”も測り知れないものだと気づかされました。

70年代・80年代に制作されたはずの作品から、古さを感じられない。むしろ「今現在のことを描いているのではないか」と思えるほどに新しさや発見を見出せる。“映画監督”としてこれからやっていこうという僕にとって、必要なものが東さんの作品には映っていたんです。

また本作の制作は、これまでの作品とは桁違いに大変だったと僕自身は感じています。それほどまでに過酷な仕事を、東さんは“映画監督”として50年以上続けてこられたことの凄まじさを思い知らされました。

本作を制作する以前から、僕にとって東さんは「師匠」のような存在でした。婚姻届を提出する際の証人にもなってくださったため、むしろ東京における「親父」といっても過言ではありません。ありがたいことに、東さんご自身は僕を「若い友人」として接してくださっていますが、本作を制作したことで「師匠」であり「親父」である東さんの“大きさ”を深く実感することができたと感じています。

“魍魎”に魅せられた瞬間

(C)Cinemarche

──また、小玉監督ご自身が映画に惹かれ続ける理由についてお聞かせ願えませんか。

小玉:僕は元々裕福な家庭で育っていたのですが、ある時父が大変な借金を負ってしまったんです。そのことは田舎の狭いコミュニティで成り立っている土地だったという事情もあり、同級生など周囲の人々にも知れ渡ってしまった。そのせいで特に何かをされたわけでもなかったんですが、何となく学校に行きづらくなった時期が少なからずあったんです。

それが高校2年生のころだったんですが、時を同じくして地元に大きなレンタルビデオ屋が開店したんですよ。とは言っても、自転車で片道14キロもある通学路の半ばにある、かなり遠い場所にお店はありましたが。そのころの僕は学校に行きたくないがゆえに、朝ではなく昼前に登校するのが普通になっていました。すると、僕がレンタルビデオ屋を通り過ぎる時間帯にはすでにお店も開業している。くわえて通学中に丁度休憩できる地点にあるものですから、自然と通うようになったんですよ。

それまで“映画”といえば、さらに遠い映画館か個人経営の小さなレンタルビデオ屋でしか観たことがなかったので、まずその数に圧倒されました。「この世には、こんなにも映画が存在しているのか」と感動したわけです。そして元々父の影響で映画が好きだったことも相まって、学校の代わりにそのレンタルビデオ屋に通うようになり、片っ端から映画を観続けたんです。その中で、ある時エドワード・バーンズ監督の『マクマレン兄弟』(1995)を初めて観た際、僕は「映画ってこんなことができるのか」とひどく驚かされたんです。

──その驚きとは、具体的にどういったものだったのですか。

小玉:それまでの僕は現実逃避として映画を観ていたんですが、その映画は当時の僕の中へものすごく入ってきたんです。「これは僕の話なのでは」と錯覚してしまうほどのシンパシーを感じられたといいますか。吉本隆明は「“傑作”と呼ばれる文学の条件は、読み手が『これは俺の話だ』と思えるかどうかにある」といったことを語っていますが、それに近い感覚が生じたんです。

また当時の僕はお金の事情をはじめ、自分の未来が全く見通せない状況にありました。そういった状況の中で、バーンズ監督は300万円程度の低予算で『マクマレン兄弟』を完成させ、映画監督として評価されていった姿を見たことで、「僕でも映画監督になれるんじゃないか」という思いを抱いた。映画そのもの、そしてバーンズ監督にもシンパシーを感じたわけです。そしてそれ以来、僕にとっての“やりたいこと”は「映画を撮る」だけになりました。

──小玉監督が「これは僕の話なのでは」と錯覚してしまったのは、ある意味では「映画」や「物語」「キャラクター」といった境界がその瞬間になくなったこと、いわば“魍魎”に遭遇したということなのでしょうか。

小玉:きっとそうなんでしょうね。映画という“魍魎”に触れたことで、それが自身の中に入り込んできて、溶け合ってゆく。僕はそれに気持ちよさや心地よさを感じるし、だからこそ映画が好きなんだと思います。

それに東さんとお話ししていても、同じようなことを感じるんですよ。東さんという“魍魎”が僕へと滲んでゆくことが好きだから、東さんのことを人間としても映画監督として追い続けているんでしょうね。

自身の“語り口”を追求する

(C)Cinemarche

──東監督は本作パンフレットでの小玉監督との対談において「その人独自の語り口で語るときに、それ全体が思想」と語られています。最後に、同じく“映画監督”にして“語り手”である小玉監督に、ご自身の「語り口」について語っていただきたいのですが。

小玉:まだ僕が一生徒だったころ、東さんが「決まったコンストラクションというものは存在しない」と教えてくださったように、それは「語り口」においてもきっと同じで、決まったものはないのだと感じています。

ただ、本作をご覧になった方々からのご感想で特に触れられるのが、あのギター演奏なんですよね。「あのギター演奏にはどのような意図が込められているのでしょうか?」とよく尋ねられるんですが、あれが本作における僕の語り口なんです。

東さんの映画に全く関係のない少女がバッハの『シャコンヌ』、14分間という長くも短くも感じられる曲を一曲弾く時間と、“映画監督・東陽一”の50年以上、あるいは“東陽一”というひとりの男の80年以上の歳月が同等の時間として重なってゆく。それが僕の「語り口」、いわば世界に対するスタンスだと思ってるんです。「東陽一のドキュメンタリーだから、東陽一だけを撮ればいい」という一方向だけで、時間や空間を描きたくない。僕が世界に対するスタンスを考えている今も、無数の誰かの時間が同じように進み続けているのであれば、全ての時間が同じ価値を持っているんだと捉えることができる。そのスタンス自体は、これから少しの変化はしても、消えてしまうことはないと感じています。

──それは時間や時代、あるいは時空や境界を超えるといった感覚といえばいいのでしょうか。

小玉:「超える」という行為は、「境界」というものが明確にあるからこそ成立しますよね。ただ、「境界」を明確に描いてしまうと、その作品はある意味では狭い世界を描いたものにもなり得る。僕はそうではなくて、様々な世界と時間を同時に提示することによって、「境界」そのものが薄れ消えてゆくほどに世界が広がってゆく様を描きたいと思っているんです。

『だれかの木琴』(2016)が第29回東京国際映画祭で上映された際、東さんは「ポリフォニー(多声音楽)のような映画を作りたいんだ」と語られていたんですが、僕の本作での「語り口」はそれに近いのかもしれないです。そして、今後もそのスタンスを自分自身の中で追求できたらと感じています。

インタビュー/河合のび

撮影/出町光識

小玉憲一監督プロフィール

1978年生まれ、宮崎県出身。宮崎私立鵬翔高等学校卒業。2002年、東北新社映像テクノアカデミア映画学科入学。同校卒業後、フリーディレクターとしてCMやテレビ番組を多く手がける。

2006年から東北新社映像テクノアカデミア映像編集科・映画学科の講師を務める。また2014年には、文化庁委託事業「ndjc:若手映画作家育成プロジェクト」にて“若手映画監督15人”に選出され、2019年にはドキュメンタリー『五ノ神の山車 百年先を造る』にて全国広報コンクール・準グランプリを獲得した。

映画『現在地はいづくなりや 映画監督東陽一』の作品情報

【公開】

2020年(日本映画)

【監督・編集・キャスト】

小玉憲一

【企画・製作】

小松原時夫

【録音】

湯脇房雄

【音楽】

大谷恵理架

【キャスト】

東陽一、緑魔子、烏丸せつこ、常盤貴子、安藤紘平

【作品概要】

『サード』『もう頰づえはつかない』『四季・奈津子』『橋のない川』など数々の名作を手がけ、映画監督・脚本家として半世紀以上にわたって作品を撮り続けてきた東陽一。本作は東監督自身が被写体となり、監督作の制作秘話、そして自分自身のことをカメラの前で語った初のドキュメンタリー作品です。

常盤貴子、緑魔子、烏丸せつこなど東作品で主演を務めた俳優たちとの対談、映画関係者の言葉、フィルモグラフィーも交えながら、東作品の魅力と“東陽一”という人間のあり様を紡ぎます。

映画『現在地はいづくなりや 映画監督東陽一』のあらすじ

早稲田大学文学部卒業後、映画製作の道に進んだ東陽一は、岩波映画製作所や独立プロ、ATGといったインディペンデント体制に身を置きます。そこで、『もう頰づえはつかない』や『四季・奈津子』『マノン』『ザ・レイプ』など女性の生き様を描いた作品を多数発表し、評価を高めていきます。

一方で被差別部落問題を鋭く描いた『橋のない川』、筒井康隆のジュブナイル小説が原作の『わたしのグランパ』など、多彩なジャンル・テーマの作品も手がける東。フィルモグラフィーは20本を超え2019年には85歳を迎えた東ですが、いまだ映画製作への情熱は衰えを知りません。

本作は、そんな彼の過去と現在、そして今後の映画人生を、さまざまな観点からひも解いていきます……。

編集長:河合のびプロフィール

1995年生まれ、静岡県出身の詩人。2019年に日本映画大学・理論コースを卒業後、2020年6月に映画情報Webサイト「Cinemarche」編集長へ就任。主にレビュー記事を執筆する一方で、草彅剛など多数の映画人へのインタビューも手がける。

2021年にはポッドキャスト番組「こんじゅりのシネマストリーマー」にサブMCとして出演(@youzo_kawai)。

photo by 田中舘裕介