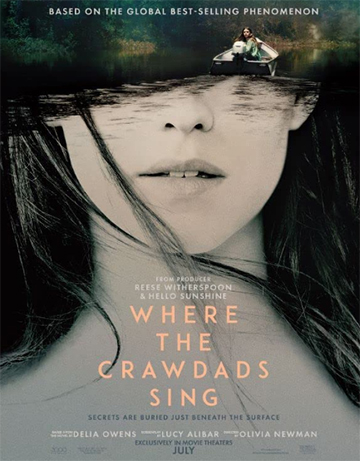

ディーリア・オーエンズの大ベストセラー小説をリース・ウィザースプーン製作で映画化!

ノースカロライナ州の湿地帯で、一人の青年の変死体が発見されます。犯人として疑われたのは、街中で“湿地の娘”と呼ばれ差別されていた少女・カイアでした。

湿地帯で孤独に生きてきたカイアが語り始める半生と初恋、その先にあるものとは……。

大ベストスラーをオリヴィア・ニューマンが映画化し、製作を女優のリース・ウィザースプーンが手がけた『ザリガニの鳴くところ』。

主人公カイヤを演じたのは、ドラマ『ふつうの人々』(2020)のデイジー・エドガー=ジョーンズ。また原作小説のファンであるテイラー・スウィフトが、本作のためにオリジナルソング『キャロライナ』を書き下ろしました。

映画『ザリガニの鳴くところ』の作品情報

(C)2022 Sony Pictures Entertainment(Japan)Inc. All rights reserved.

【日本公開】

2022年(アメリカ映画)

【原作】

ディーリア・オーエンズ『ザリガニの鳴くところ』(早川書房)

【監督】

オリヴィア・ニューマン

【脚本】

ルーシー・アリバー

【製作】

リース・ウィザースプーン、ローレン・ノイスタッター

【オリジナルソング】

テイラー・スウィフト「キャロライナ」

【キャスト】

デイジー・エドガー=ジョーンズ、デイヴィッド・ストラザーン、テイラー・ジョン・スミス

【作品概要】

動物学者ディーリア・オーエンズのミステリー小説『ザリガニの鳴くところ』は、2019・2020年と2年連続で「アメリカで最も売れた本」となり、日本でも2021年に本屋大賞・翻訳小説部門の第1位に輝きました。

原作に惚れ込んだリース・ウィザースプーンは、自身の製作会社ハロー・サンシャインで映像化の権利を獲得し、自らプロデューサーを務めました。

主人公カイア役には、ドラマ『ふつうの人々』(2020)で注目を集め『フレッシュ』(2022)でセバスチャン・スタンと共演したデイジー・エドガー=ジョーンズ。共演には『ラストウィーク・オブ・サマー』(2017)のテイラー・ジョン・スミス、『キングスマン3:ファースト・エージェント』(2020)のテイラー・ジョン・スミスなど。

映画『ザリガニの鳴くところ』のあらすじとネタバレ

(C)2022 Sony Pictures Entertainment(Japan)Inc. All rights reserved.

ノースカロライナ州の湿地帯。

ある日、少年たちが物見櫓に向かうと、そこで変死体を見つけます。その遺体は街の有力者の息子であるチェイス(テイラー・ジョン・スミス)でした。

現場には足跡もなく、物見櫓にもチェイスのものも含めて一切の指紋がありませんでした。何の手がかりも見つからない中、犯人は“湿地の娘”と呼ばれるカイア(デイジー・エドガー=ジョーンズ)ではないかという噂がどこからともなく広がります。

警官は湿地帯の中にあるカイアの家を訪れますが、カイアの姿はありません。

家の中を捜索すると赤のニット帽が見つかります。チェイスの衣服に付着していた赤い糸の正体かもしれないと考えた警官は、ニット帽を持ち帰ります。

鑑定の結果、ニット帽とチェイスの衣服から出てきた赤い糸が同じものであると判明。それを証拠に警官はカイアをチェイス殺しの容疑者として捕まえます。

街の住人の一人であり、引退を考える弁護士・ミルトンは、カイアが容疑者として逮捕されたことを知ると「カイアの弁護をする」と名乗り出ます。

ミルトンは「弁護をするためには君のことを知らないといけない」とカイアに語りかけます。するとカイアは、自分の半生について語り始めます。

今はカイアが一人で住んでいる小屋も、かつては多くの人が溢れていた時期があったと言います。しかしながら、父親は日常的に母親と子どもたちに暴力を振るっていました。

ある日、カイアは普段とは違うよそ行きの格好をした母が、ひとりだけで街に向かう姿を見かけます。嫌な予感は的中し、それきり母が帰ってくることはありませんでした。

母が去ってしばらくすると、上の兄弟姉妹たちも父親との同居に耐えきれず、出ていってしまいます。一番年の近い兄のジョディも「家を出る」とカイアに告げます。

「何かあったらザリガニの鳴くところまで逃げるんだ」という助言を残していったジョディも去り、残されたのは6歳のカイアと父親だけでした。

カイアは暴力を振るわれぬよう、父親が起きる前に起き、父親が寝ている時に家に帰ることで、父親となるべく顔を合わせないように努めました。

ある日、湿地帯にボートでひとり向かったカイアは、いつも道を教えてくれていたジョディがいないせいで、帰り道がわからなくなってしまいます。困ったカイアは、偶然釣りをしていた少年テイトに声をかけます。

「ジョディ・クラークの妹だろう、道がわからないの?」最初は突っぱねていたカイアですが、素直にテイトについていき家まで案内してもらいます。

父親以外の知り合いができたことにカイアは嬉しく思いますが、父と釣りに行っている際にテイトが声をかけると、父は「返事をするな」とカイアを制し「外の世界は危険だから気をつけろ」と厳しく彼女に言います。

最初は、少しカイアの面倒も見ようとした父でしたが、ある日その父も姿を消し、カイアは6歳でたった一人になってしまいました。

食べ物やろうそく・マッチなどの生活必需品も底をつく中、カイアは父の真似をして朝方湿地帯のムール貝を収穫し、ジャンピンとメイベル夫妻が営む雑貨店に持っていき「買ってくれ」と交渉します。

ジャンピンは「カイアはとうとう父親にも捨てられたのだ」と察しましたが、あえて何も言わずカイアの交渉に応じ、ガソリンとトウモロコシ粉を渡します。

妻のメイベルもカイアのことを気にかけ、教会で余った靴などを与えます。また「あなたは学校に通う権利があるのよ」と教えます。

「学校に通うにはスカートを履かないといけない」と教わったカイアは、家に残された服からスカートを探して学校に向かいますが、「裸足で泥だらけ」という自分の身なりとは全く違う街の子どもの姿を見て、学校に行くことを躊躇してしまいます。

そんなカイアの姿を見かけたミルトンは「学校はあっちだよ」とカイアに話しかけ、彼女の背中を押します。しかし、勇気を振り絞って学校に来たカイアを生徒らは躊躇なくからかい、ヒソヒソと陰口を言います。

あまりの惨めさに校舎を飛び出してしまったカイアが、それ以降学校に行くことは二度とありませんでした。その代わりに自然を師として、生きていく術を学んでいきます。

映画『ザリガニの鳴くところ』の感想と評価

(C)2022 Sony Pictures Entertainment(Japan)Inc. All rights reserved.

美しく生命力に満ちたノースカロライナ州の湿地帯。そこで生きるカイア自身も、のびのびとした活力に満ちた少女ですが、一方で家族に捨てられたという孤独を抱えています。

弁護士にカイアが語るという展開で始まった本作の主軸にあるのは、カイアの孤独と初恋です。

誰も自分の存在を認めようとはしなかった、見て見ぬふりをし陰でこそこそ囁くなか、テイトはカイアに物の読み書きを教え、彼女の可能性を見出そうとします。それだけでなく、カイアに孤独ではない、人と過ごす時間の愛おしさを教えてくれるのです。

テイトに恋をしていくカイアの姿は、ティーンムービーのようなみずみずしさを持って観客にカイアの心の喜びを伝えてくれます。だからこそ、テイトが大学に進学するため街を離れてしまい、約束の日に帰ってこなかった絶望に胸が張り裂けそうになります。

一方でカイアに対する気持ちと、都会に可能性を抱き自分の夢を追いかけたいと願う気持ちの間で揺れるテイトの葛藤も理解できます。やがてテイトはカイアがそばにいない生活では意味がないと気づき、カイアを傷つけてしまったことを後悔するのです。

絶望していたカイアでしたが、チェイスがカイアを気にかけるようになり、再び誰かと過ごす楽しさを感じ始めていました。

街の有力者の息子チェイスは、幼い頃から父の仕事を継ぎ、結婚も何もかも親が決めたことにどこか息苦しさを感じていたのかもしれません。「カイアの前では本当の自分になれる」「カイアがわかっていればいい」というのは少なからずチェイスの本心であったのかもしれません。

そう言いつつも、恐らく彼はカイアと結婚する気はなかったでしょう。滅多に街に出ず、出ても街の人と話さないカイアに自分の嘘がバレないとタカを括り、カイアが自分を捨てるはずはないと過信していたのではないでしょうか。

カイアを自分のものかのように扱い、思い通りにならないと殴るチェイスは、男性優位性に固執したキャラクターであり、カイアを都合よく見下していると言えます。

自分の身の危険を感じたカイアは自然の本能を解放し、自分の身を守ろうとする、それは湿地で一人で生き抜いてきた彼女の生き方なのです。

映画ラストでは、カイアが遺したノートに「チェイスが肌身離さずつけていたのになくなっていた」というペンダントを見つけテイトが衝撃を受ける様子で終わっていますが、原作小説ではカイアが犯人であったことをテイトが確信したかのような終わりになっています。

しかし、そこまで見せずに、テイト同様衝撃を受けたままエンディングを迎えることで、観客を安堵させない印象的なラストになっているとも言えます。

また、エンディングに流れるテイラー・スウィフトが書き下ろしたオリジナルソングの『キャロライナ』の歌詞の一つ一つが染み込み、衝撃を包み込んでくれます。

まとめ

(C)2022 Sony Pictures Entertainment(Japan)Inc. All rights reserved.

変死体となった青年が発見され、犯人として疑われたカイア。本作は、事件の真相を解き明かしていくサスペンス、そしてカイアの初恋、さらに法廷劇としての面白さもあります。

湿地帯の娘が犯人だと噂程度の情報で街の人々は決めつけていました。その中で、街に住む引退した弁護士が、カイアのために弁護士を請け負います。

カイアは幼い頃一度、勇気を振り絞り学校に通おうとしたことがありました。学校に通う子供達と自分の身なりをみて、躊躇するカイアの背中を押したのもその弁護士でした。

噂を鵜呑みにし、偏見の目で見る街の人と違い、弁護士は対等に同じ一人の人間としてカイアに向き合います。裁判の最後に陪審員に向け弁護士は「この裁判で裁かれるのは彼女じゃない、私たちだ」と言います。

「噂や偏見ではなく、事実を見てきちんと判断してほしい」という弁護士の声が届き、カイヤは無罪になります。しかし、カイアの人生に希望が見えてきたと思ったところで、映画は衝撃的なラストを迎えます。

その事実を知ってなぜカイアがそこまでしなければならなかったか、ということに考えさせられます。

カイアにはそれしか、生きる道がなかった、それはカイアが一人で生きざるを得なかったからなのです。チェイスは街の有力者の息子であり、街の人々からは好かれて言いました。

チェイスの両親は、カイアが息子をたぶらかしたのだと思い込んでいます、カイアがいくら自分がチェイスに暴力を受けていると言っても誰も助けてくれないでしょう。

そのことはカイアも、そしてチェイスもわかっていました。カイアの立場の弱さにチェイスはつけ込んでいたのです。

聡明なカイアは、テイトに助けを求めてしまったら、危害が及んでしまうかもしれないということはわかったはずです。だからテイトに頼ることもしなかったのでしょう。それが、一人で生きざるを得なかった彼女の生き方なのです。