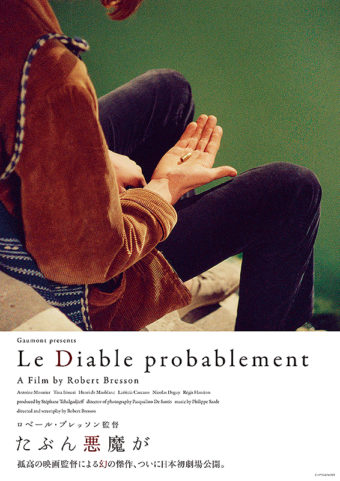

第27回ベルリン国際映画祭で銀熊賞(審査員特別賞)を受賞した名作映画『たぶん悪魔が』。

1977年に、ひとりの若者の死と生を見つめ、社会への批判を描いたロベール・ブレッソン監督の映画『たぶん悪魔が』。約45年の月日を経て日本で初上映されます。

ブレッソン監督は、『抵抗(レジスタンス)―死刑囚の手記より』(1956)、『スリ』(1959)などで知られる世界的な映画作家。

また本作『たぶん悪魔が』は、近年にの本でも再上映された『少女ムシェット』(2020)、『バルタザールどこへ行く』(2020)、『やさしい女』(2021)、『田舎司祭の日記』(2021)に引き続き公開される運びとなりました。

1970年代のパリに時代設定を置き、死に取り憑かれていく美しい青年の生と死を通して変わりゆく社会の深刻な環境破壊、社会不安を描いています。

映画『たぶん悪魔が』は、その絶望的な内容や急進的な社会批判の影響もあり、本国フランスでは18歳未満の鑑賞が禁じられ、日本でも長らく上映されていませんでした。

また、本作は1977年・第27回ベルリン国際映画祭で銀熊賞(審査員特別賞)を受賞しました。

映画『たぶん悪魔が』の作品情報

(C)1977 GAUMONT

【日本公開】

2022年(フランス映画)

【原題】

Le diable probablement

【監督・脚本】

ロベール・ブレッソン

【キャスト】

アントワーヌ・モニエ、ティナ・イリサリ、アンリ・ド・モーブラン、レティシア・カルカノ

【作品概要】

監督を務めたロベール・ブレッソンは、初短編『公務』(1934)を制作し、『罪の天使たち』(1943)で長編映画デビューし、3作目となった『田舎司祭の日記』(1951)でキャストに素人を起用する、独自の映画制作スタイル「シネマトグラフ」を確立します。

『田舎司祭の日記』(1951)でベネチア国際映画祭の国際賞を受賞し、『抵抗(レジスタンス) 死刑囚の手記より』(1956)でカンヌ国際映画祭の最優秀監督賞、『ジャンヌ・ダルク裁判』でカンヌ国際映画祭の審査員特別賞、『たぶん悪魔が』(1977)でベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞と数多くの賞を受賞しています。

アントワーヌ・モニエ、ティナ・イリサリ、アンリ・ド・モーブラン、レティシア・カルカノの4人の若者たちは皆プロの俳優ではない素人をキャスティングし、当時の若者の世界そのものを映し出そうとしました。

映画『たぶん悪魔が』のあらすじとネタバレ

(C)1977 GAUMONT

墓場で亡くなっている若者が発見され、自殺かと書かれた新聞記事が映し出され、次の新聞記事では背中に撃たれた後があり、他殺かと書かれた記事に変わります。

そして時を遡り半年前。

荷造りをするアルベルト(ティナ・イリサリ)にミシェル(アンリ・ド・モーブラン)が本当にシャルル(アントワーヌ・モニエ)のところに行くのかと尋ねます。

アルベルトは彼とは本当の恋ではないと言いながら、家出をし、シャルルの元へと向かいます。外に出るとシャルルがエドヴィージュ(レティシア・カルカノ)が運転する車で出迎えます。

自殺願望に取り憑かれているシャルルは、環境破壊を危惧する生態学者ミシェルや仲間たちと政治集会に参加したり、教会の討論会に参加しますが、違和感を感じ無駄なことのように感じられます。

シャルルと暮らし始めたアルベルトでしたが、ミシェルはシャルルと住まない方がいいと言い、エドヴィージュとどっちつかずのシャルルの態度を非難します。

しかし、アルベルトはシャルルと過ごすうちに彼を深く愛し始めていきます。

コーラの空瓶が転がり、生活感のない部屋でシャルルを待ち、シャルルと共に時間を過ごすも、シャルルの死への憧憬、空っぽな心に打ちひしがれるアルベルト。

そんなアルベルトの元に精神科医が訪れ、自分なら助けられる、家出をやめて両親の元に帰るよう促しますが、アルベルトは聞き入れません。

映画『たぶん悪魔が』の感想と評価

(C)1977 GAUMONT

1970年代のパリを舞台に、死に取り憑かれていく美しい青年の生と死を通して変わりゆく社会の深刻な環境破壊、社会不安を描いた映画『たぶん悪魔が』。

裕福な家に生まれ、美貌をもつシャルル…一見すると彼は様々なものを持ち得ている人間のように見えます。そんな彼が抱える虚無、死への憧憬とは一体何なのでしょうか。

シャルルは全てのことに対して無意味であると思うと同時にどこかで、自分の虚無を埋めてほしい、自分の孤独と絶望を塗り替えてほしいという気持ち、微かな期待がどこかにあるのではないでしょうか。

政治集会や教会の討論会に参加するのも、そこに何か意味、意義を見出したいのかもしれません。環境破壊、社会不安が蔓延る現代社会で何かに希望を見出したかったのです。

その思いは教会にも向けられていました。教会で寝ようと思ったのは、神を感じたかった、しかし神を感じることは叶わないどころか、冤罪で警察に捕まってしまいます。

また、アルベルトとエドヴィージュ、2人の女性からの愛もシャルルの心の空洞を埋めてくれるものではありませんでした。

ではシャルルの虚無はどこから来るのでしょうか。

本作では、シャルルの生と死を中心に描きながら1970年代の若者が抱える社会不安、環境破壊へ危機感などを描き出そうとしている様子が伺えます。

スライドショーのように映し出される紛争や環境破壊の映像…その中には日本の広島の原子爆弾投下の様子や、水俣病の患者なども映し出されていました。この映画がフランスで公開されたのは1977年、そして映画の舞台も70年代当時です。

1970年代について見てみると、ベトナム戦争が1960年に始まり1975年に終結していますが、パリではベトナム戦争のアメリカの軍事介入などに反対し学生たちを中心に五月革命が1968年に起こっています。

ヌーヴェルヴァーグの代表的な監督であるジャン=リュック・ゴダールは当時学生運動に傾倒し、1965年から始まった中国の文化大革命に影響を受けた若者たちを描く映画『中国女』(1967)を発表したりしています。

当時のジャン=リュック・ゴダールと映画『中国女』に出演し、ゴダールと結婚したアンヌ・ヴィアゼムスキーをアンヌの視点から描いた『グッバイ、ゴダール』(2017)にも、デモや討論に傾倒するゴダールの様子やパリの学生たちの雰囲気を垣間見ることができます。

そのような社会に対し、シャルルは自分はよく見えすぎていると言います。彼は何を見て、何に絶望していたのか……それは現代の私たちがまさに今直面している、終わることのない暴力の連鎖なのではないしょうか。

まとめ

(C)1977 GAUMONT

1977年にフランスで公開され、40年近くの年月を経て公開された映画『たぶん悪魔が』。

社会に絶望する一人の若者の生と死を見つめ、当時の若者たちが抱えていた社会不安、環境汚染などに対する危機感を通して、今の私たちも改めて考えなければならないことを感じさせます。

また、プロの俳優ではなく素人の俳優を起用するロベール・ブレッソン監督独自の映画制作スタイル「シネマトグラフ」により、当時の若者のリアルさ、空気感がより伝わるのではないでしょうか。