映画『ある画家の数奇な運命』は2020年10月2日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほかにて全国順次ロードショー!

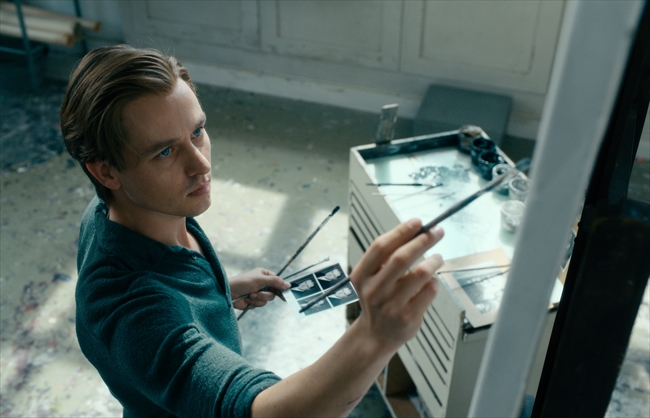

戦時下の複雑な社会状況にあったドイツ・ベルリンに生きた、ある1人の芸術家の人生から芸術の存在意義を問うた『ある画家の数奇な運命』。

本作は第79回アカデミー賞外国語映画賞を受賞した映画『善き人のためのソナタ』を手掛けたフロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルクが、監督・脚本・製作を担当して作りました。

第二次世界大戦から東西冷戦下を通して、芸術の道を志した1人の男性の軌跡を描いたドラマです。

映画『ある画家の数奇な運命』の作品情報

(C)POLO-EDDY BRIÉRE.

【日本公開】

2020年(ドイツ映画)

【原題】

NEVER LOOK AWAY

【監督・脚本・製作】

フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク

【キャスト】

トム・シリング、セバスチャン・コッホ、パウラ・ベーア、オリヴァー・マスッチ、ザスキア・ローゼンダール

【作品概要】

芸術家ゲルハルト・リヒターの半生をモデルにして、第二次世界大戦から東西冷戦までのドイツを舞台に、芸術の中に自分だけの表現を追い求める一人の芸術家の“数奇な人生”を描きます。監督・脚本を担当したのは『善き人のためのソナタ』(2006)『ツーリスト』(2010)のフロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク。

キャストには『ピエロがお前を嘲笑う』(2014)などのトム・シリング、『ブラックブック』(2006)などのセバスチャン・コッホ、『未来を乗り換えた男』(2018)などのパウラ・ベーアのほか、オリヴァー・マスッチ、ザスキア・ローゼンダールらが名を連ねています。

映画『ある画家の数奇な運命』のあらすじ

(C)POLO-EDDY BRIÉRE.

芸術を愛する叔母(ザスキア・ローゼンダール)の影響で度々美術館に足を運び、絵画に興味を抱いてた少年・クルト(トム・シリング)。

彼は芸術を重んじる気持ちと周りとのギャップに悩まされて精神を病んだ叔母を、ナチス政権の高官の判断で安楽死させられるという暗い過去を抱えていました。

やがて戦争は終わり、クルトは東ドイツの美術学校で叔母を思わせる面持ちのエリー(パウラ・ベーア)と恋に落ちます。

ところが彼女の父(セバスチャン・コッホ)は叔母の死に関わった元ナチス高官だったのです。

しかしクルトはエリーとの結婚の前にその事実を知りながらも、エリーと生涯を共にすることを決意。

そして芸術の自由を求めて彼女と西ドイツに亡命し、さまざまな“数奇な出会い”の中で、クルトは自身の表現を見つけ出していきます。

映画『ある画家の数奇な運命』の感想と評価

(C) 2018 PERGAMON FILM GMBH & CO. KG / WIEDEMANN & BERG FILM GMBH & CO. KG

芸術の存在意義を問うテーマ

『善き人のためのソナタ』を手掛けたフロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク監督にとって、戦争は大きなモチーフであることが、本作と共通する点において理解できるでしょう。

戦争という事実が目に見えるものだけでなく、自身の考えや未来の希望にももたらせられるさまざまな影響が、両作それぞれのシーンから伺えました。

その一方で、戦争というテーマのほかに、ドナースマルク監督の芸術に対しての意識も作品から感じられます。

前作は冷戦下の東ドイツを舞台に、1人の俳優とその生活を盗聴する国家保安省(シュタージ)の局員をめぐるエピソードを描きだしました。

そして今回は、ゲルハルト・リヒターという芸術家の生き方を描いていますが、それぞれのポイントに、芸術の立ち位置を問いかけているような印象があります。

ナチスの恐怖政治に支配された第二次世界大戦下のドイツは、終戦を迎えながら、国として特にベルリンという局所においては、資本主義と社会主義という2つの世界に分断されました。

そんな非常に複雑な状況の中で、主人公である一人の芸術家・クルトが生き抜く姿を描いています。

こういった複雑な社会情勢の中では、人々の意識は“生きる”ということに向けられがちであり、芸術というものは二の次にされがちな傾向があるのです。

(C) 2018 PERGAMON FILM GMBH & CO. KG / WIEDEMANN & BERG FILM GMBH & CO. KG

実際、本作においても当初はクルトの叔母の死、そして戦時中、東西冷戦中は芸術家として不遇の時代を生きた彼の姿など、どちらかというと芸術が優遇されないものとして描かれていきます。

物語ではその様子を淡々と描きながら、クライマックスで見せるクルトの大きな発見や変化は、そういった“二の次”にされがちな芸術の存在意義を問いかけ、「果たして生きることが優先だからとないがしろにばかりされていいのか」と改めて考えさせられるものでした。

ドナースマルク監督は、本作を描くにあたり、リヒター本人に映画化の許可及び取材への承諾願いを行ったところ、リヒターは条件付きでそれを承諾したそうです。

その条件とは、登場人物の実名を出さないこと、そして何が真実で何がフィクションかは明かさないこと。

これは作る側にとっては非常にプレッシャーのかかるところでありますが、それを見事に作品として仕上げたのは、ドナースマルク監督の持つ映画に込めた思いの明確さ、強さがあってのことでしょう。

芸術の存在意義への問い、そんな思いは原題「NEVER LOOK AWAY(決して目をそらさない)」という言葉にも表されています。

現在コロナ禍で苦しむ世界情勢がある中、この映画で描かれている芸術への意識は、社会状況としても非常によく当てはまるところがあります。

そういった意味でドナースマルク監督の選んだこのテーマは、時代性として現代にも強くマッチしたものであり、この時代において上映される意味のある作品ともいえます。

まとめ

(C) 2018 PERGAMON FILM GMBH & CO. KG / WIEDEMANN & BERG FILM GMBH & CO. KG

2020年は終戦75年という一つ節目の年でもあり、日本国内でもあちこちで反戦を唱える運動が多く見られました。

映画としてもその意識は深く、日本では『お母さんの被爆ピアノ』『ドキュメンタリー沖縄戦』『海辺の映画館』など戦争を描いた作品が多く公開されています。

一方のドイツでは、先日公開された『コリーニ事件』、そして本作が発表されました。

これらの作品で描いている視点を見比べてみると、戦争というものをそれぞれの国民がどのような視点で見ているか、その違いが見られる点は非常に興味深いところであります。

たとえば先述の作品を見比べただけでも、日本作品からは戦争というものに対して戦争そのものへの意識を問うたのに対し、ドイツ作品からは戦争に関わったナチス・ドイツという一つの悪しき者への意識、という点をさまざまな視点で描いているようです。

もちろん戦争を描いた作品は、これらに限らずさまざまな視点でたくさんの作品が作られてきました。

しかしその中で先に挙げた作品は、どういった経緯でそれぞれの国が戦争に関わってきたかという点に強く意識を向けられ、さまざまなことを考える一つの足掛かりにもなるでしょう。

総じていえば、改めて映画という芸術は人間を動かす、そして社会の大きな力になる、そんな可能性があります。そしてこの作品ももちろん、その一端を強く担っているものであります。

映画『ある画家の数奇な運命』は2020年10月2日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほかにて全国順次公開!