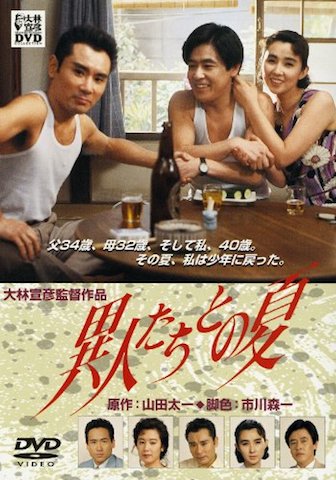

大林宣彦監督も映画化した山田太一の小説をアンドリュー・ヘイが映画化

映画『異人たち』は、『荒野にて』(2017)、『さざなみ』(2016)のアンドリュー・ヘイ監督が、山田太一の小説『異人たちとの夏』をもとに、孤独な主人公の愛と喪失の物語を繊細に描き出した作品です。

40歳の脚本家・アダムはある夜、同じマンションに住むハリーに飲まないかと誘われますが、孤独で人と関わることを避けていたアダムは断ってしまいます。

数日後、かつて住んでいた家を訪ねると、そこにはアダムが12歳の頃交通事故で亡くなったはずの両親がいます。

それ以来アダムは、両親も元を訪ねるようになります。さらに、ハリーとも親しくなっていきます。しかしその日々はいつまでも続くものではありませんでした…。

アダムを演じたのは、「SHERLOCK シャーロック」シリーズのアンドリュー・スコット、ハリー役には、『aftersun アフターサン』(2023)のポール・メスカルが演じました。

映画『異人たち』の作品情報

(C)2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

【日本公開】

2024年(イギリス映画)

【原題】

ALL OF US STRANGERS

【原作】

『異人たちとの夏』山田太一著(新潮文庫刊)

【監督】

アンドリュー・ヘイ

【キャスト】

アンドリュー・スコット、ポール・メスカル、ジェイミー・ベル、クレア・フォイ

【作品概要】

交通事故で12歳の頃亡くなった両親に再会する……という小説の要素をもとに、アンドリュー・ヘイが映画化。

主人公アダムやハリーをクィアな人物として描き、80〜90年代のクィアの文脈を織り込むことで、監督自身のパーソナルな部分も重ね合わせています。

更に、アダムが両親と出会う家は実際にアンドリュー・ヘイ監督が10歳まで過ごした生家で撮影が行われました。

映画『異人たち』のあらすじとネタバレ

(C)2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

40歳の脚本家・アダム(アンドリュー・スコット)は、ロンドンにあるタワーマンションで暮らしていました。12歳の頃、交通事故で両親を失ったアダムは、様々な孤独を抱え人と関わることを避けて生きてきました。

ある夜、同じマンションに住んでいるというハリー(ポール・メスカル)が尋ねてきます。

「このマンション、俺とあんたしか住んでないんだぜ。静かすぎて嫌になる」

ヤケになったような言葉を吐くハリーは酔っている様子で、手には日本のウィスキーを持っています。人と関わることを遠ざけてきたアダムは、ハリーの誘いを断ります。

両親の物語を脚本にしようと考えていたアダムは、仕舞い込んだ少年の頃の思い出の数々を引っ張り出します。写真を見て微笑んだアダムはふと思い立ち、郊外のかつて住んでいた家を訪ねます。

変わらぬ街並み眺めていたアダムの目の前に、ある男性が現れ、こっちに来るように合図します。言われるまま着いていくと、その家で待っていた女性がアダムを招き入れます。

その男女は、事故で亡くなったはずの両親だったのです。あの時の変わらぬ格好のまま、両親よりも歳を重ねたアダムを招き入れ、大きくなったと感慨深そうに呟きます。

不思議な高揚感を覚えたアダムは、部屋に戻る途中のエレベーターでハリーに出会います。

「こないだはすまなかった」と謝るハリーに、「実はウイスキー好きなんだ、良かったら今度」とアダムから誘います。

ハリーは、アダムの部屋を訪れます。

「あんたクィアだよな」と話すハリーに、アダムはそうだと答えたあと、「ゲイだよ、クィアって言い方は慣れない」と言います。ハリーは「クィアな方が上品な感じがする」と笑います。

打ち解け始め2人は互いにパートナーがいないことなどを話します。「キスしてみる?」というハリーに、アダムは「いいよ」と答えます。

久しぶりだからと緊張するハリーをアダムは優しく包み込み、2人は距離を縮めていきます。ハリーは無理強いせず「深入りしてほしくなかったらこれっきりにする」と言います。

アダムは人と関わることを遠ざけてきたからこそ、うまく自分の気持ちに向き合えないでいます。そんななか、両親のもとにも足繁く通うアダムは、母だけが家にいた際に、「ゲイなんだ」とカムアウトします。

「ゲイに見えない」「どういう意味?」「そのままよ」

思った通りの反応をする母にアダムは落胆するわけでもなく淡々としつつも、うまく言えない思いが蓄積していきます。

映画『異人たち』の感想と評価

(C)2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

あったかもしれない現実

大林監督の映画では、妻子と別れ、1人で孤独に暮らす主人公が、両親と出会い少年の頃の心持ちを懐かしむ…という姿が描かれていました。

しかし、本作のアダムにとって両親との再会は必ずしも嬉しく、懐かしいものではありません。

子供の頃から孤独を感じ、心にしこりを抱えたまま生きてきたアダムにとって、両親との再会は自分の孤独と向き合うことにつながっているのです。

また、アダムは両親の死後、1人でシュミレーションをしていたことを語っています。両親と再会したアダムは、母にカムアウトします。そして、その話を聞いた父とも対峙します。

母の反応も、父の反応も恐らくアダムがシュミレーションした反応とそう遠くないでしょう。また、アダムは拒絶されるシュミレーションもしていたかもしれません。

部屋でアダムが泣いていることを知っていた父に、アダムはなぜ部屋に来なかったのかと尋ねます。

しこりとして残っていた、1人でシュミレーションするしかなかった数々を両親との再会によって成し得たアダムでしたが、一方でそれは両親にとっての心残りであったかもしれません。

本作では、アダムの両親が幽霊であると明言されているわけでもなく、アダムの想像の中の話である可能性もあります。

しかし、その点は本作にとって重要ではないのです。両親との邂逅によって自身の孤独と向き合うアダムの姿こそがこの映画の語りかけることなのでしょう。

あったかもしれないいくつもの会話、そしてその先にあるもの、それはアダムと両親との会話だけでなくハリーにも当てはまるのです。

ハリーは両親と疎遠だと言います。カムアウトしてはいますが、その話題言わなければOKと、認めることを避けている様子がうかがえます。

ハリーは、アダムの両親が生きていたらそうなっていたかもしれない現実の一つでもあります。

それだけでなく、人を関わることを避けていたアダムにとって、肉体的な繋がりを持ち互いに愛する存在となります。

そのこと自体もアダムが誰かを受け入れていたらそうなっていたかもしれない現実かもしれません。

最後に明かされますが、ハリーはアダムと初めて会った日になくなっています。1人で孤独に死に、誰もその死を知らない、そんなハリーの姿はアダムであったかもしれません。

本作は、いくつものあったかもしれない現実を不思議な邂逅を通して描き出していきます。

喪失と向き合い、孤独であることを受け止め、それでも生きていくこと。それはまさに今を生きる私たちの姿とも重なるのではないでしょうか。

まとめ

(C)2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

山田太一の小説をもとに、クィアな視点を織り交ぜ描かれる映画『異人たち』。

アダムとハリーはそれぞれクィアであるという共通点はあるものの、それぞれが過ごした時代とクィアに対する世間の目というのは違っています。

アダムは“クィア”という言葉を聞き慣れない、自分はゲイだと言います。

しかし、ハリーの世代は“ゲイ”という言葉にマイナスイメージも持っています。

だからこそ自身のことを“クィア”と言うのです。

更に、アダムが母にカムアウトした際の母の言葉からアダムが少年であった頃のゲイ(クィア)に対するイメージが伺えます。

「周りに話しているの?」「あの恐ろしい病気」そのような母の言葉に対し、アダムは「時代が違うよ」と答えます。

アダムはそのような時代をゲイ(クィア)として生きてきた世代であり、そんなアダムにアンドリュー・ヘイ監督は自身を重ねている部分もあるのでしょう。

また、アダムにとって性行為は命の危険を伴うものでした。

しかし、ハリーの世代は違います。更にハリーはアダムとの関係において、「キスをしてもいいか?」など聞き、自分の気持ちを押し付けるだけではない尊重する姿勢が伺えます。

アダムが生きてきた80年代のクィアに対する世間の認識は変わったとはいえ、まだまだ受け入れようとしない、認めようない風潮はあります。

そのような社会に傷つき、暗い影を内面に押し込めているのがハリーという存在なのです。

ハリーの持つ暗い影とアダムの抱える恐怖は近いようで違う、1人の人間が持つ孤独といえます。

孤独を共有することは難しくても、安心して眠ることができる場所がある、それだけで十分なのかもしれません。

本作において、印象的なのはかつての少年のように、眠れず両親の間で眠るアダムの姿と、ラストの場面でハリーに「死神からも、吸血鬼からも守ってやる」と宥めるアダムの姿でした。

安心して眠る場所があること、その大切さを改めて感じさせます。