連載コラム「B級映画 ザ・虎の穴ロードショー」第93回

深夜テレビの放送や、レンタルビデオ店で目にする機会があったB級映画たち。現在では、新作・旧作含めたB級映画の数々を、動画配信U-NEXTで鑑賞することも可能です。

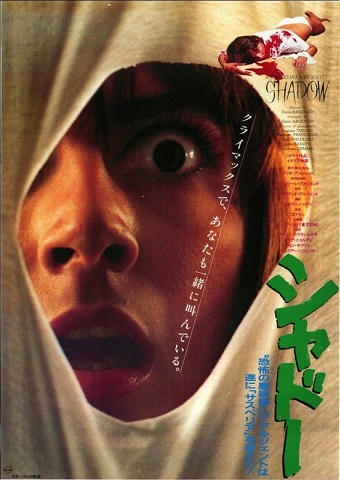

そんな気になるB級映画のお宝掘り出し物を、Cinemarcheのシネマダイバーがご紹介する「B級映画 ザ・虎の穴ロードショー」。第93回はダリオ・アルジェント監督作『シャドー』。

イタリアのホラー映画を代表する巨匠・アルジェント監督。しかし彼はデビュー当時は”ジャッロ(ジャーロ)”と呼ばれるジャンル、殺人シーンを売りにしたスリラー・犯罪映画で活躍していました。

そんな彼のジャッロの代表作と呼ばれている、スラッシャー&サスペンス映画を紹介いたします。

【連載コラム】「B級映画ザ・虎の穴ロードショー」記事一覧はこちら

CONTENTS

映画『シャドー』の作品情報

(c)1982 TITANUS

【公開】

1982年(イタリア映画)

【原題】

Tenebrae(Tenebre)

【監督・脚本】

ダリオ・アルジェント

【キャスト】

アンソニー・フランシオサ、ダリア・ニコロディ、ジュリアーノ・ジェンマ、ジョン・サクソン、ミレッラ・ダンジェロ、ジョン・スタイナー、ララ・ウェンデル

【作品概要】

連続女性殺人事件に巻き込まれたミステリー作家の元に、犯人からの殺人予告電話がかかってきます。作家は警察の捜査とは別に、自らの手で犯人を暴こうとしますが…。

監督はイタリアホラー映画界の帝王と呼ばれる、『サスペリア』(1977)や、『フェノミナ』(1985)など多数の作品で知られるダリオ・アルジェント。

主人公の作家を『長く熱い夜』(1958)や『新・動く標的』(1975)のアンソニー・フランシオサ、その秘書をダリオ・アルジェントの妻であり『サスペリアPART2』(1975)など多数のアルジェント作品に出演しているダリア・ニコロディ。

『さいはての用心棒』(1966)などマカロニウェスタンの大スターであるジュリアーノ・ジェンマ、『燃えよドラゴン』(1973)のジョン・サクソン、『アパートメント・ゼロ』(1988)のミレッラ・ダンジェロに『ザ・ショック』(1977)のジョン・スタイナー、『ある女の存在証明』(1982)のララ・ウェンデルらが共演しています。

映画『シャドー』のあらすじとネタバレ

(c)1982 TITANUS

作家ピーター・ニール(アンソニー・フランシオサ)が著した、殺人衝動のを解き放った男を描いた小説「暗闇(Tenebrae)」を何者かが読んでいました。その人物は「暗闇」を暖炉の炎の中へ投げ込みます…。

ニューヨークに住んでいるピーターは、「暗闇」のプロモーション活動でローマに向かおうとしていました。しかし空港に到着した彼に、突然婚約者のジェーンが電話をかけてきました。

しばらく連絡を怠っていた事を責めるジェーンに、多忙だったと説明し早々に電話を切ったピーター。近くの電話ボックスから電話していた女が、涙を流しながらピーターの乗った旅客機を見送ります。

ローマでは窃盗常習犯の女エルザが店で小説「暗闇」を万引きしていました。彼女は警備員に捕らえられますが、住所を伝える事で釈放されました。

自宅に向かう彼女はホームレス風の男に絡まれますが、蹴り倒して逃れました。自宅に戻ったエルザは電話が通じないと気付きます。

周囲を警戒するエルザは窓の外に先程の男がいると気付きますがその瞬間、家の中に潜んでいた人物に背後から襲われます。片手で彼女の口を塞ぐ黒い手袋の犯人。

その人物は剃刀を彼女の喉に突き立て、「汚らわしい女」と叫びエルザの口に引きちぎった「暗闇」のページを詰め込みます。彼女が剃刀で殺害される一部始終はホームレス風の男が目撃していました。エルザを殺害した犯人は、彼女の遺体を写真に収めます…。

ローマに到着したピーターを文芸記者のティルダ(ミレッラ・ダンジェロ)が出迎えます。空港に集まった記者たちの中に彼を出迎える出版エージェントのブルマー(ジョン・サクソン)の姿もありました。

記者たちの囲み取材に臨んだピーターは、女性が次々殺害される「暗闇」の内容は女性蔑視だとティルダから追及を受けます。長らく友人の彼女の厳しい態度にピーターは戸惑いますが、ブルマーが助け舟を出してその場を収めます。

ローマでの「暗闇」の人気を伝え、自分の成果だと誇るブルマーに、ピーターは取材の場で黙って立っていた男の名を尋ねます。男はテレビで書評をしているベルディ(ジョン・スタイナー)で、彼の番組への出演が決まったと教えるブルマー。

そこにピーターの秘書アン(ダリア・ニコロディ)と、彼女のアシスタントの青年ジャンニが現れます。彼女らはローマでピーターのために働いていました。

ピーターは久々に会ったアンにプレゼントを渡そうとしますが、カバンの中には汚れた服と壊れた腕時計が入っていました。飛行機に乗る前でしょうか、カバンは何者かに手を加えられていたのです。

アンたちが手配した宿泊先のコンドミニアムに到着すると、そこにはローマ警察のジェルマーニ警部(ジュリアーノ・ジェンマ)と女刑事のアルティエリがいました。5時間前に起きた殺人事件について話を聞きたいと告げる警部。

それはエルザ殺害の件でした。ローマに到着したばかりのピーターに、彼女の口には「暗闇」のページが押し込まれていた、何か事情を知らないかと警部は質問します。

事件はピーターの到着以前に発生し、彼はエルザと面識もありません。しかし彼女は「暗闇」に書かれているのと同じ手口で殺され、部屋にはこれが落ちていたと封筒を手渡すジェルマーニ警部。

ピーターが開封すると、そこには切り抜いた活字を並べて貼った”怒りを鎮める方法は一つだ”の、彼の著作「暗闇」の一節が記してありました。

困惑するピーターに、またあなたに犯人からメッセージが到着するかもしれないと告げ、警部はピーターに捜査への協力を要請します。

そこで自分が持っている、何者かに細工されたカバンの中身を警部に見せるピーター。そこに電話がかかってきました。

ピーターが電話をとると、相手は「暗闇」の一節を読み自分と一緒に殺人を楽しもうと告げます。相手はこちらを監視していると気付き、拳銃を手に外に飛び出すジェルマーニ警部とアルティエリ刑事。

しかし外の電話ボックスには誰もいません。警部は犯人に逃げられたと悔しがります。

場面は変わり、苦悶する男の影が映し出されます。彼は苦しみから逃れるために薬を服用しているのでしょうか。

その男の記憶でしょうか。浜辺に4人の青年を挑発する紅いハイヒールを履いた、白いワンピースの若い女がいます。その姿に魅了された青年たちは彼女を囲みます。

何かに怒りを覚えたのか、青年の1人が突然彼女を激しくぶちました。彼は逃げ出しますが他の青年たちが取り押さえます。地面に這いつくばされた彼の顔を、紅いヒールで踏みにじる女…。

文芸記者のティルダが自宅に帰ると同居人のマリオンが出迎えます。2人はレズビアンのパートナーでしたが、彼女はマリオンの男に対する態度に嫉妬したのか怒っていました。

言い争いになる2人ですが、ティルダは物音に気付きます。彼女は窓を開け外を見ますが誰もいません。

しかし何者かが、彼女たちの家の上階から侵入を試みていました。ティルダは誰かが呟く「汚らわしい女め」という声を聞きました。しかし気のせいと感じたのか、服を着替え始めるティルダ。

突然彼女は何者かに剃刀で殺害されます。その物音に気付いたマリオンはレコードを止めました。階下に下りた彼女はティルダの遺体を目撃します。

殺害犯は剃刀で電球を割ります。暗くなった階段を駆け上がったマリオンは、待ち伏せしていた犯人に殺されました。

2人の死体を撮影した犯人は自室に戻ると彼女たちの写真を現像し、剃刀を染めた血を洗い流します…。

ピーターの部屋にコンドミニアムの管理人から用を言いつけられた、管理人の娘マリア(ララ・ウェンデル)がやって来ます。彼女もピーターの小説のファンでした。

マリアと入れ替わるように部屋に秘書のアンが現れますが、ピーターは何者かがドアの隙間から差し入れた封書に気付きます。まだ差出人は近くにいると気付いて部屋を飛び出すピーター。

しかしその姿を見つける事は出来ません。封書を開けると、中にはラテン語で「レズビアンには死を」と書かれた紙が入っていました。

2人の検死に立ち会ったジェルマーニ警部は、彼女らもエルザと同じ手口で殺されたとの報告を受け、ピーターは警部からティルダが殺されたと知らされます。

そしてピーターはブルマーと共に、書評家のベルディと番組出演前の打ち合わせに向かいます。彼の新作「暗闇」は堕落した者の社会的影響がテーマではないか、と質問するベルディ。

それに対しピーターは、作中の犠牲者は同性愛者だがその人格は否定していない、他のテーマも存在すると主張します。テレビ番組で取り上げるには重い話題だと告げたピーターに、笑顔でそれを認めて個人的興味で尋ねただけだとベルディは答えました。

ベルディの番組の収録が開始されようとした時、ジェルマーニ警部とアルティエリ刑事がテレビ局に現れます。慌てて質問は収録が終わるまで待って欲しいと訴える出版エージェントのブルマー。

警部は連続女性殺害犯はピーターに影響を受け、その彼に敬意を抱いている人物だと考えていました。収録を終えたピーターに、ジェルマーニは何でも話して欲しいと告げました。

滞在しているコンドミニアムに戻ったピーターは、アンに犯人は自分の知人かもしれない、小説は書くべきで無かったと弱音を漏らします。しかしふと窓の外を通過した車を見た彼は驚きます。

車にはアメリカにいるはずの、彼の婚約者ジェーンが乗っていました。連絡もせず彼女が現れるはずが無いとアンは口にしますが、ニューヨークのジェーンの家に電話してもつながりません。

旅客機に乗る前に、ピーターのカバンに細工したのはジェーンだとアンは考えていました。彼女が婚約者を疑っていると知り動揺するピーターに、何も言わず彼を残して立ち去るアン。

黒い手袋をした犯人は、次のターゲットとして夜の路上に立つ売春婦を狙っているようでした。しかし自宅の扉に鍵を差したままにしていた気付きます。

コンドミニアム管理人の娘マリアはデート相手と喧嘩別れし、1人で夜道を歩き帰ろうとしていました。吠え掛かってきたドーベルマン犬に怒りをぶつけますが、柵を飛び越えた犬に追われるアン。

犬に噛まれた彼女は他人の家の敷地に逃げ込み助けを求めます。そして彼女はあの黒い手袋の人物が鍵を差したままにしていた扉を開け、その中に逃げ込みます。

無人の室内には今まで殺害された女性の写真やネガフィルム、脅迫状を作るのに使用する新聞から切り抜いた活字がありました。ここが連続殺人犯のアジトと気付いたアンは、動揺しながら証拠になりそうな物をかき集めポケットに入れました。

アンは戻って来た住人に助けを求めますが、その人物は剃刀を手に襲って来ます。外に逃げたアンを連続殺人犯は斧を手にして追い、倒れた彼女の体に何度もそれを振り下ろします。

翌朝、草刈りをしていた人物が周囲に被害者の写真が散らばる場所で、アンの惨殺死体を見つけました…。

映画『シャドー』の感想と評価

(c)1982 TITANUS

1977年の映画が『サスペリア』(2018)としてリメイクされ、改めて注目を集めたホラー映画の巨匠ダリオ・アルジェント。

悪魔崇拝などオカルト要素を持つ作品を監督し、ゾンビ映画などの製作や脚本で有名ですが、彼は映画評論に脚本・原案提供の分野で映画業界に入り、後に監督デビューを遂げた人物です。

初期にはミステリー色が強い殺人映画、いわゆるジャッロ(ジャーロ)と呼ばれるジャンルで活躍していました。当時この分野で成功を収めた彼を「次世代のヒッチコック」と評する声もありました。

その後彼の映画は鮮やかな色彩やショッキングシーンが特徴となります。それらを求める余り(?)、前後脈絡の無い奇抜なシーンが突然挿入されるなど、物語的にはやや破綻気味な作品も誕生させています。

最もそれが彼の映画の魅力であり、意味不明なシーンもご愛敬だと多くのホラー映画ファンはご存じでしょう。脚本畑出身の監督には珍しい傾向なのかもしれません。

『エクソシスト』(1974)や『オーメン』(1976)のような悪魔崇拝のホラー映画のヒットを受け『サスペリア』を手がけ、ジョージ・A・ロメロ監督の『ゾンビ』(1978)を再編集したインターナショナル版を製作して、ゾンビ映画の世界的大ブームを巻き起こしたアルジェント監督。

こうして彼はオカルト・ゾンビ映画などホラー映画の世界的第一人者になりました。しかし意外にも彼自身はゾンビ映画を監督していません(製作・脚本で関わってはいますが)。

そして魔女を題材にした映画『サスペリア』に続き手掛けた『インフェルノ』(1980)は、残念なことに興行的には失敗します。

そこで彼は、次に手掛ける作品で原点に回帰するかのようにジャッロ映画を監督します。こうして誕生したのが、今回ご紹介した映画『シャドー』でした。

ところが本作はヒッチコック風のミステリーと呼ぶにはいささか物語が破綻気味な、アルジェント作品らしい特徴が見受けられます。そして『ハロウィン』(1978)や『13日の金曜日』(1980)などスラッシャー映画のヒットの影響を受けたのか、多くの殺人シーンが見せ場になっています。

それではこのような製作時の背景を踏まえて、本作について解説していきましょう。

スプラッター映画ブームに誕生したアルジェントの”ジャッロ”

(c)1982 TITANUS

さて、ミステリー映画として本作をご覧になった場合、本作の展開にあなたは納得できましたか?

2段構えの連続殺人犯、これはまあ許しましょう。見えていたもの(聞こえていたもの)が実は違った、という展開もアルジェント作品のお約束。

そして犯行動機に過去のトラウマ…これはアルジェント作品だけでなく、当時のホラー作品には便利に多様されています。そう言われれば、そんな過去があるならトンデモない犯罪をしでかしても、仕方無いといったところでしょうか。

犬に追われて犯人の隠れ家に迷い込む、…ご都合主義だと呼ばれても仕方ないでしょう。しかし、とても「次世代のヒッチコック」の名に相応しくありません。

…それで良いのです。強引に感じようが脈絡が無いシーンだろうが、強烈な映像で織りなす展開こそアルジェント作品の魅力ですから。

彼の作品の魅力は映像、と言いましたが本作には『サスペリア』や『インフェルノ』などの作品を特徴付けた、赤や青のライティングなどが生む強烈な色彩美が存在しません。

むしろ抑制された映像で描く、都会的で乾いた雰囲気が全編に漂います。一方でそれが繰り返される殺人シーン、何度も派手に飛び散る流血シーンを際立てているのです。

当時は世界的なホラー映画、スプラッター映画の大ブームでした。ミステリー映画としてはやや難有りでも、そんな時代に作られたジャッロ映画と考えれば、このような作品になるのも当然かもしれません。

連続女性殺人映画批判への皮肉に満ちた作品?

(c)1982 TITANUS

ホラー映画が世界を席巻し、それがビデオソフト化され家庭で楽しめるようになった1980年代。B級映画やジャンル映画ファンには天国のような時代でした。

しかしこのブームはホラー映画の地位を向上させた訳ではありません。過激化する暴力・残酷・エロ描写に対する批判も高まります。意外に思われるかもしれませんが、それはヨーロッパで特に顕著だったのです。

そもそもヨーロッパではホラー映画は、ポルノ的な俗悪な商品と扱わてきた歴史があり、「芸術である映画」と同列に評価される事はまれでした。

それでも1960年代以降徐々に映画表現の規制が緩むと、その反動のように各国でビデオ化作品に対する規制が強まります。日本では普通に見れるホラー映画がヨーロッパでは流通していない、カットされたバージョンでソフト化された例も多数あります。

当時イタリアではホラー映画が作りやすい環境にありましたが、このような作品はマニア向けに作られ欧州以外の市場を意識した、より過激な内容になる傾向がありました。

当然製作者に対する非難の声も厳しいものでした。ホラー映画の世界的巨匠となったダリオ・アルジェントの作品は、格好の攻撃対象になります。

アルジェントの映画は女性を殺す、そして女性の性的興味の対象として描き、搾取する時代に逆行した暴力的作品だ。アルジェントは女性蔑視しているといった批判の声が大きくなりました。

そんな中で製作された『シャドー』は、そのような意見に対する回答であると同時に、アルジェント流の強烈な皮肉が込められていた、と見ることが可能です。

度重なる評論家たちからの攻撃に「自分は女性を殺害する映画を撮る、異常な人間だって?ああ、そうだよ!」と、自身の姿を本作に登場する作家、ピーター・ニールに重ねたのでしょうか。

そう解釈すると自分を批判する評論家を、劇中に登場する書評家ベルディ=「罪深い」女性を殺害する、過剰に保守的な思考に固まった人物…として描いたのかもしれません。

ピーターがベルディの頭に斧をふるうシーン…スラッシャー映画、また特殊メイクの名シーンとしてホラー映画ファンには有名なシーンですが…何とも皮肉に満ちたものに見えませんか?

まとめ

(c)1982 TITANUS

ダリオ・アルジェントが手がけたジャッロ映画の最高傑作、同時にジャッロであっても余りに殺人シーンが多い、異色のスラッシャー映画とも評される『シャドー』。

本作には解説した通り、『サスペリア』や『インフェルノ』のような鮮やかな色彩で魅せるシーンはありません。

しかしティルダとマリオンの2人の女性が殺害される場面で、建物の外を這うように2階へと移動していく特徴的なカメラワークで描かれたシーンが登場し、観客の注目を集めました。

これはLoumaクレーンという、当時フランスで製作された最新のクレーン機材で撮影されました。本作でカメラワークの追求に目覚めたのか、後に彼は『オペラ座 血の喝采』(1987)や『スタンダール・シンドローム』(1996)で、「これ、何視点の映像ですか?」という名(迷)シーンの数々を生み出します。

本作公開時のインタビューで、自身の作品で多くの女性が殺害していると指摘されると「男も殺しているよ」とユーモアを交えて答え、多数の殺人シーンは『13日の金曜日』のようなスラッシャー映画と競っているのではなく、自身のインスピレーションが生んだものだと説明しています。

そして自分の映画は心理的な要素、単なる粗暴な殺人鬼ではなく異常心理を抱く犯人を描いている、と説明しています。確かに本作に登場する「紅いハイヒールの女性」に思春期の男性が遭遇したら、私でも間違いなく何かが歪むトラウマになる自信があります。

この女性を演じたのはエヴァ・ロビンス。実はこの人物は男性として生まれたものの、思春期に自分は女性だと意識し始め、トランスジェンダーの女優・モデル・活動家として活躍している人物です。

本作の象徴的なシーンに、トランスジェンダーの俳優を起用する。時代背景を考慮すれば、これも女性蔑視な映画を撮ると自分を攻撃する、「保守的で良心的な」評論家たちを挑発したのでしょうか。

スプラッター映画全盛期に作られた本作。しかしアルジェント監督はぞのブームの中心人物として様々な批判にさらされていました。本作にはそんな当時の風潮への監督の意趣返しと共に、新たな映像表現の追求が存在するのです。

【連載コラム】「B級映画ザ・虎の穴ロードショー」記事一覧はこちら

配信状況などはU-NEXT公式サイトをご確認ください。

増田健(映画屋のジョン)プロフィール

1968年生まれ、高校時代は8mmフィルムで映画を制作。大阪芸術大学を卒業後、映画興行会社に就職。多様な劇場に勤務し、念願のマイナー映画の上映にも関わる。

今は映画ライターとして活躍中。タルコフスキーと石井輝男を人生の師と仰ぎ、「B級・ジャンル映画なんでも来い!」「珍作・迷作大歓迎!」がモットーに様々な視点で愛情をもって映画を紹介。(@eigayajohn)