連載コラム『タキザワレオの映画ぶった切り評伝「2000年の狂人」』第11回

2022年4月1日(金)より日本公開されたフランス映画『TITANE/チタン』。

幼い頃の交通事故により頭蓋骨にチタンプレートを埋め込まれたアレクシアは、それ以来車に異常な執着を見せ、危険な衝動に駆られるようになります。

『RAW〜少女のめざめ』(2016)に引き続き、長編2作目となる本作にて第74回カンヌ国際映画祭の最高賞「パルムドール」を受賞したジュリア・デュクルノー監督。

観る者を驚嘆させる怪作とは一体どんな内容であったのか。テーマや象徴を紐解きながら、複合的な変容と人物造形について考察します。

【連載コラム】タキザワレオの映画ぶった切り評伝「2000年の狂人」記事一覧はこちら

CONTENTS

映画『TITANE/チタン』の作品情報

(C)KAZAK PRODUCTIONS – FRAKAS PRODUCTIONS – ARTE FRANCE CINEMA – VOO 2020

【日本公開】

2021年(フランス・ベルギー合作映画)

【監督・脚本】

ジュリア・デュクルノー

【出演】

ヴァンサン・ランドン、アガト・ルセル、ギャランス・マリリエ、ライ・サラメ

【作品概要】

長編第1作『RAW〜少女のめざめ』(2016)にて鮮烈なデビューを飾ったジュリア・デュクルノー監督の長編第2作。第74回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で最高賞「パルムドール」に輝いたほか、数々の映画賞で高い評価を獲得しました。

『ティエリー・トグルドーの憂鬱』(2015)のヴァンサン・ランドンが主演を務め、本作が映画デビュー作となるアガト・ルセルが、頭蓋骨にチタンプレートを埋め込まれたアレクシアを演じています。

音楽を手掛けたのは前作『RAW〜少女のめざめ』にも参加し、ブランドン・クローネンバーグ監督作『ポゼッサー』の音楽も手掛けたジム・ウィリアムズ。撮影は『ビューティフル・ボーイ』(2018)にて撮影監督を務めたルーベン・インペンス。

映画『TITANE/チタン』のあらすじとネタバレ

(C)KAZAK PRODUCTIONS – FRAKAS PRODUCTIONS – ARTE FRANCE CINEMA – VOO 2020

後部座席に座るアレクシアは、運転中の父親の気を散らせるような振舞いをして彼を悩ませていました。

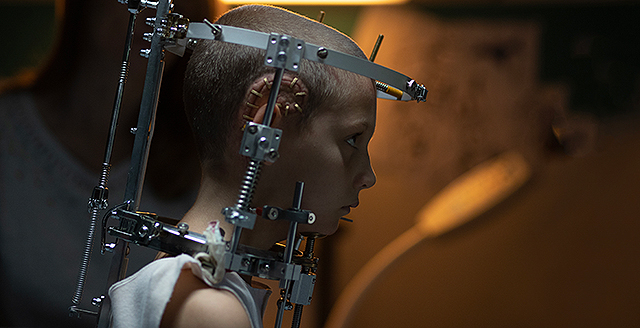

シートベルトを外した彼女を父親が振り返って叱ろうとした途端、ハンドルを手放し自動車事故を引き起こしてしまいます。アレクシアは頭に大怪我を負い、大手術の末、頭蓋骨にチタンプレートがはめ込まれました。

リハビリを終えて退院した彼女は、介抱する両親を拒絶。事故を起こした自動車に駆け寄って情熱的に抱きしめました。

数年後、成長してもなお、側頭部に大きな傷跡を残しているアレクシアは、モーターショーのショーガールとして働いていました。また同じショーガールであるジャスティンと性的な関係を持つことになります。

ある夜のショーのあと、ひとりの男性ファンがショールームの駐車場でアレクシアを待ち伏せして急接近。唐突に愛の告白をした上に、彼女に対して強引にキスしてきました。

車内に首を突っ込んでいる男の顔を抱き寄せたかと思えば、アレクシアは長い金属のヘアピンを使って男を刺殺。絶命した男を後部座席に隠した後、改めてシャワーを浴びに戻ったアレクシアは、ショールームから聞こえる何かを強打する音に惹きつけられます。

ショールームには、武骨なマッスルカーが1台、アレクシアを待ち構えているようでした。裸で乗り込んだ彼女は、車中で車との性行為にふけ絶頂を迎えます。

翌朝、アレクシアは同居している両親にお腹の不調を訴えるも、医者である彼女の父親は彼女の妊娠に気付いていませんでした。

やがてアレクシアは、自分が妊娠したことに気づきます。血の代わりにオイルが漏れてくる異常に気付いた彼女は、ヘアピンで無理やり中絶を行おうとするも失敗します。

その夜、アレクシアはハウスパーティーへ行き、そこでジャスティンとセックスをします。そして行為の最中にジャスティンを殺害した後、騒ぎに気付いた同居人を次から次へと殺し始めます。

しかし、ひとりの女性がその場から逃走し通報。指名手配犯となったアレクシアは家に戻り、両親を寝室に閉じ込めて家に火を放ちました。

映画『TITANE/チタン』の感想と評価

(C)KAZAK PRODUCTIONS – FRAKAS PRODUCTIONS – ARTE FRANCE CINEMA – VOO 2020

新型コロナウイルス流行の影響で2020年は開催中止となったカンヌ国際映画祭。2年ぶりの開催となった翌年、第74回カンヌ国際映画祭の最高賞「パルムドール」を受賞したのが、ジュリア・デュクルノー監督作品『TITANE/チタン』でした。

デビュー作『RAW〜少女のめざめ』(2016)にて世界中で注目され、長編2作目となる本作でカンヌの最高賞を受賞したデュクルノー監督は、今最も勢いのある監督と言っていいでしょう。

金属、炎、車、聖痕、受胎、あらゆる象徴的なモチーフを駆使して紡がれる108分の衝撃は観客を驚嘆させ、そのグロテスクさには前作同様、数多くの脱落者を出しました。

しかしながら我々個人が抱える観念に挑戦してくるかのような、鮮烈な映像美術のイメージが先行する本作の行方は、華々しい映画賞受賞とは裏腹に、極端に浅はかなものでした。

アレクシアを誇示する記号

(C)KAZAK PRODUCTIONS – FRAKAS PRODUCTIONS – ARTE FRANCE CINEMA – VOO 2020

本作の物語は前作『RAW〜少女のめざめ』(2016)同様、車の交通事故から始まります。

走行中の車のエンジン音を口で真似し、父親を挑発する幼少のアレクシアからして非常に示唆に富んだ描かれ方がこの時点でなされています。車の呼吸音に自分を重ね合わせ、退院した後も頭蓋骨に埋め込まれたチタンプレートを車体と重ね合わせるなど、車を肉感的に捉えたスキンシップが印象的。

車自体を性的なモチーフとして捉えた対物性愛を描いた作品として、多くの観客が連想する通り、デュクルノー監督もデヴィッド・クローネンバーグ監督作『クラッシュ』(1996)の影響を公言しています。

本作も『クラッシュ』(1996)同様、自動車事故によるボーン・アゲイン(新生)を経た主人公が禁忌的な欲望を露わにする展開までは共通しながら、倫理を超越しようとする主人公に対し本作は実存の苦痛を強いるのです。

社会通念に裁かれることのないアレクシアの物語は、モーターショーにて彼女が横たわって踊る車のボンネットの模様と同じく表層的なものでした。

冒頭のモーターショーの場面で登場する車には、その後登場するモチーフが先行する形で、炎のイメージが表面をコーティングしています。このプリントはいわゆるファイヤーパターンではなく、画像を貼り付けた痛車のプリントのようで、本作が引用する宗教的な含みのある記号の数々が見掛け倒しの浅はかなものに過ぎないことを物語っているようです。

主人公の変化を通して描いたのは、「嘘だからこそ出来る人間性の回復と愛情の受容」というありきたりな物語。金属、炎、殺人、身体との繋がり、またはセックス、およそ100分間かけて描く猟奇的な軌跡は、全て時間稼ぎのために存在する退屈な見せ物でしかない。その退屈さを誤魔化すために重宝されたのが音楽です。

それは、身体の“肉”と”骨”とを断絶する金属の存在感を表現する金属音の響きが劇中音楽に埋め込まれていることに始まり、攻撃的な彼女の凶行をアジテーションするロック、ハードコアテクノ、シンセポップの数々には殺人とセックスの緊張と興奮とを煽る音楽も、その場面になるたびにテンポ感を損なわぬよう、同じ演出が繰り返されることで、お約束が繰り出される気恥ずかしさが徐々に漂い、退屈さを補うものとしては逆効果でした。

精神と肉体とが連なった一つの存在としての自己像を盲信する純粋さ、自分自身は生まれたままの姿から変わらずに存在し続ける貞操観念への嫌悪、カテリーナ・カゼッリのヒット曲「Nessuno mi può giudicare: 誰も私を裁くことはできない」と歌う殺人と凶行を重ねる前半のシーンには、躍動感があるものの、痛快さを感じさせるものではありません。

禁忌的な欲望に取り憑かれた主人公が何者にも裁かれずに暴走する様は『クラッシュ』(1996)に重なりますが、本作はその結果アレクシアに出産と死という代償を払わせます。

観念への露悪的な挑戦の先にあったのは、想像の範疇にある退屈なオチで、これはアレクシア自身が認める自我同一性の浅はかさにも繋がります。

ボディピアス、タトゥーそして皮膚内に金属を埋め込むサブダーマル皮下インプラントも、彼女のそれら全ては生い立ち同様の設定にしか過ぎない。アレクシアの身体改造は、彼女自身の精神と肉体とを分断し、そこにある肉体性だけを表層的に見せつける役割を担っているのです。

映画におけるピアスやタトゥー、皮下インプラントは、実在のそれよりも矮小化された自己顕示欲として表象されることがしばしばあります。本作においてそれらは見栄を張るためのものでしか無かったのです。

不可逆な変容

(C)KAZAK PRODUCTIONS – FRAKAS PRODUCTIONS – ARTE FRANCE CINEMA – VOO 2020

本作のアレクシアは中性的な出で立ちゆえに断髪し、顔に怪我を負った状態で、行方不明の息子と偽ってヴァンサンのもとへ現れます。ショーガールであった時の彼女は男性が求める理想像を体現していましたが、男性化する際には妊娠で膨れたお腹を目いっぱい凹めてさらしを巻きます。

女性的な変化を続ける肉体を男性にとどめようとする、アレクシアにとっての“痛み”は、ヴァンサンにとっては息子と触れ合うことができる“悦び”でもあります。痛みを伴う身体の変容は、ヴァンサンの幻想に奉仕されるのです。

痛みから悦びへの変容。破壊からの誕生を描く本作においてそれは、過剰な自傷行為は、他者の献身によって治癒するという普遍的なテーマに基づいています。

埋め込まれたチタンプレートはアレクシアの冷たさを意味し、消防士である(火事によって子供を奪われたと思われる)ヴァンサンの行き場を失った父性の突出として噴き上がる炎が意味しているとすれば、冷たい金属の身体に炎という温もりが与えられ愛情を抱くというアレクシアの精神的変化は象徴的な描写によって全て説明されていることが分かります。

しかし本作が「冷たい・熱い」「女性・男性」「破壊・創造」など対立する二項を通し描いた肉体・精神の変化とは、苦痛の根絶を目的とした本来のトランスヒューマニズムからは外れた人間の超越でした。

従来の思想、イデオロギーに由来しない形で、生まれたままの姿からの変容をトランスヒューマニズム、妊娠の苦痛と出産の強制をリプロダクティブ・ヘルスといった文脈へ接続させる乱暴な語り口はある意味非常に映画的であると評価できます。

その一方で性的指向の捉え方を巡り、異性愛規範に異を唱える流動性を説く本作。

ヴァンサンから男性の幻想を押し付けられながら、身体の本質は女性に帰属することを観客に都度再認識させようとしてきます。偶発的にアレクシアの裸を目撃する場面、消防車の上で女性的な身体の曲線を強調した踊りを見せる場面も然り、両性具有な変容の広がりを見せつつも、女性機能を描き続けたことで彼女が女性であることが強調されるのです。

チタンプレート、ピアス、タトゥーなど、改造の施されたアレクシアの身体表象を通した変容の不可逆性と出生時の性である女性に戻され、その機能を発揮させられる後半の展開は矛盾しているように見えます。

倒錯性を既存の性規範に当てはめ直しているように見える欠陥は、従来のイデオロギーへの乱暴な接続がもたらした副反応のようでした。

象徴が連なる物語の行方

(C)KAZAK PRODUCTIONS – FRAKAS PRODUCTIONS – ARTE FRANCE CINEMA – VOO 2020

作劇上の母体となるアレクシアから物語は語られますが、実のところ本作の主人公はヴァンサンであり、彼とアレクシアの2人を通して“男性性の信奉”というテーマが繰り返し語られています。

モチーフとして最初に登場するのは、アレクシアが異常な執着を見せる車そのもの。

本作における車とはマッスルカーや消防車など無骨で大きな自動車を指し、それらが直接的に男性器や父権制を支える道具を象徴していることはあきらか。人間を刺し殺すためにアレクシアが持っている長い金属のヘアピンも車同様男性器のメタファーであり、彼女を両性具有たらしめている道具なのです。

硬い金属の棒であるヘアピンを使って殺害した男は、口から精液のような泡を吹いて絶命します。死体を片付けた後、彼女の前に現れた車によって妊娠するその後の展開から、これら一連の場面がレイプを意味していると分かります。

アレクシアが行方不明になった息子になりすましたことで出会ったヴァンサンは、一度失った父親という立場を取り戻すために奮闘しています。彼は登場した時点から男性性を傷つけられた存在であり、アレクシア扮する「息子」を取り戻すことで、失われつつある男性性を取り戻すのです。

前述のレイプの場面から想定される、男性性への信奉を女性を掌握することで描こうとする流れは、ヴァンサンの物語へと取って代わられることで覆され、アレクシアが男性化することで既存の女性性を手放す物語も、消防車の上での女性的な踊り、出産する場面で覆される。臨月を迎え、痛みに耐えながら、内側から壊れていく身体の変容が感情変化にも影響をもたらし、アレクシアは親子愛を認めます。

そしてヴァンサンの男性的な肉体の渇望は、結局彼が絶命にまでは至らないという結末で覆され、背骨がチタンで覆われた新たな「息子」を手に入れることで、真に父親として再起する物語へ昇華されるのです。

性と暴力のメタファーとして存在する男性性は、本来それが担う役割以上の含みを持ちません。

「このように捉えられる、そのように受け取ることができる」といった多面的な見方を序盤に繰り広げているにも関わらず、あらゆる可能性を提示しては、次の展開でそれを否定していくことで、多義的な見方は蹴落とされ、深みをもたらすはずの解釈の幅に見切りをつけてしまうのです。

これが意味することとは、作り手の想像力の限界に他なりません。アイデアを取り出しては展開させながらも、その片付け方、物語への収め方には、工夫がもたらされておらず、「どうすれば立派なものとして観てくれるだろうか」という邪推が働いているようにも見えます。

芸術としての価値をつけたいがために、ご大層なテーマや象徴をおざなりにするようでは映画作品として上等なものとは言えないでしょう。

まとめ

(C)KAZAK PRODUCTIONS – FRAKAS PRODUCTIONS – ARTE FRANCE CINEMA – VOO 2020

頭蓋骨をチタンプレートで固められたアレクシアの破壊と誕生を描いた『TITANE/チタン』。

身体が変容し破裂していくボディ・ホラーとして、衝撃的な展開、鮮烈な映像に圧倒されるという怪作は、表層的なジャンル映画でした。

象徴的なテーマや異常な登場人物たちが108分の映画で紡ぎ出したものは、愛を受容する平凡な物語。男女二元論を超越しようとする挑戦的なジェンダー表象も、結末にて既存の男性性を破壊するのみで創造性のあるものではありませんでした。

身体的な痛みを通して自己破壊を描こうとするあまり、精神的な痛みをおざなりにした欠点は致命的です。訴求するのは表層的な映像のグロさのみで、見た目の生々しさに囚われた浅はかな描写としか言えません。

記号的な象徴の組み合わせを持ち出して雑な解答をする消化不良感もさることながら、設定の羅列を延々と聞かされているような作劇の退屈さにも閉口してしまう。「このテーマを描くなら、こういう答えしかない」という押し付けはあざとく見えるうえに、それでいて見世物根性もない作り手の想像力の限界を物語っているようでした。

映画がグロいのは、単なる目的で、創造性の乏しさを誤魔化すためでしかない。劇中で苦痛を描くために観客にも苦痛を強いる駄作という評価にも納得。やはりパルムドール受賞にふさわしかったのは、前作『RAW〜少女のめざめ』(2016)の方で、前回賞を逃した埋め合わせとして本作で賞をくれてやったのだろうという邪推が働いてしまいます。

【連載コラム】タキザワレオの映画ぶった切り評伝「2000年の狂人」記事一覧はこちら

タキザワレオのプロフィール

2000年生まれ、東京都出身。大学にてスペイン文学を専攻中。中学時代に新文芸坐・岩波ホールへ足を運んだのを機に、古今東西の映画に興味を抱き始め、鑑賞記録を日記へ綴るように。

好きなジャンルはホラー・サスペンス・犯罪映画など。過去から現在に至るまで、映画とそこで描かれる様々な価値観への再考をライフワークとして活動している。