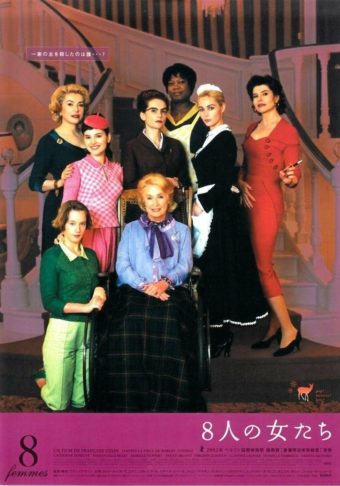

『8人の女たち』などで知られたのフランソワ・オゾン監督のミステリー映画『婚約者の友人』。

第1次世界大戦後のドイツ。婚約者を戦争で亡くしたアンナの前に現れた青年は何者なのか? 真相が明かされた時、新たな扉が開く…。

フランス国内で大ヒットを記録したフランソワ・オゾン監督の新作『婚約者の友人』をご紹介します。

1.映画『婚約者の友人』作品情報

(C)2015 MANDARIN PRODUCTION–X FILME–MARS FILMS–FRANCE 2 CINEMA-FOZ-JEAN-CLAUDE MOIREAU

【公開】

2017年(フランス、ドイツ映画合作映画)

【原題】

Frantz

【監督】

フランソワ・オゾン

【キャスト】

ピエール・ニネ、パウラ・ベーア、エルンスト・ストッツナー、アントン・フォン・ルケ、マリー・グルーバー、シリエル・クレール

【作品概要】

第一次世界大戦後のドイツ。婚約者のフランツを戦争で亡くした女性・アンナのもとにアドリアンという男性が現れる。彼はフランス人で、フランツの友人だったらしい。アンナとアドリアンは徐々に距離を縮めていくが、やがてアドリアンの秘密が明かされる。

2.映画『婚約者の友人』あらすじとネタバレ

(C)2015 MANDARIN PRODUCTION–X FILME–MARS FILMS–FRANCE 2 CINEMA-FOZ-JEAN-CLAUDE MOIREAU

1979年、戦後のドイツ。婚約者フランツを戦争で失ったアンナは、今日も墓参りにやってきました。すると、フランツの墓にバラの花束が手向けられているではありませんか。一体誰が? 墓地の管理人によれば、外国人の男だったとのこと。

アンナはフランツの両親と同居しています。彼らは息子の死が未だに受け入れられず、家の中の雰囲気は暗く、沈みがちでした。

父親のハンスは医者で、診療所を開いています。診察を受けにやって来たクロイツという男が「最近集会に来ませんね」と話しかけていました。

彼はアンナに惚れており、「ご子息の婚約者と結婚させてください」と切り出しました。「アンナも君のことを?」と聞かれ「いえ、これから好きに…。」と口ごもります。

アンナはハンスに呼ばれてクロイツと話しますが、「フランツのことを忘れさせる」という彼に「私は忘れたくない」と答えました。

翌日、墓参りに出かけると、また花束が手向けられていました。目撃した人によれば、男は涙を流していたそうです。

アンナはもしかしたらフランツの友人かもしれないと思い、街のホテルを訪ねたところ、該当する男が泊まっていました。男はアドリアン・リヴォワールという名のフランス人でした。

アンナは彼を家に招きます。彼が24歳と聞いて、フランツの母は「フランツも生きていたら24歳だったわ」と涙ぐみました。

「どうやって知り合ったの?」「戦争前に知り合ったの?」矢継ぎ早に質問を受け、アドリアンはそうだと答え、フランツとの想い出を語り始めました。

二人でルーヴル美術館に行ったこと、フランツはマネの絵がお気に入りだったこと。自分はパリの管弦楽団でヴァイオリン奏者だったことなどを。

フランツの友人が訪ねてきてくれたことで、ふさぎがちだった両親は久しぶりに笑顔を取り戻しました。

翌日、再びフランツが家にやってきた時、ハンスは息子のヴァイオリンを弾いてくれと差し出しました。

アドリアンは演奏を始め、途中からアンナがピアノで加わりました。しかし、突然アドリアンは倒れてしまいます。

ハンツに手当を受け、落ち着いたアドリアンをホテルまで送るため、アンナは彼と二人で夜道を歩いていました。アドリアンは「彼が平和主義者だったとは」と呟きました。「知らなかったの?」「ぼくもそうだ」

道路に貼られたポスターを見て、アドリアンはアンナを舞踏会に誘いました。アンナはフランツが亡くなってから初めて黒衣を脱ぎ、華やかな衣装を身に着けました。アドリアンに対する好意はアンナの中で日増しに大きくなっていました。

若い女性たちのグループと混じってアドリアンとダンスを楽しんでいるアンナの姿を目にしたクロイツは「恥知らずめ!」と吐き捨てるように言うのでした。

ハンスが久しぶりに集会にやってきて「奢ろう」と申し出ましたが、仲間たちは次々にそれを断ります。フランス人の男と親しくしていることが噂になり、彼らは憤っているのでした。彼らも多くが自分の息子を戦争で亡くしていました。

「あのフランスの青年は息子の墓に花束を手向けてくれた」とハンスは言うと、彼らに向かって語りかけました。

「息子たちを戦地へ送ったのは誰だ? 武器を持たせたのは誰だ? 我々だ! 我々父親たちだ!」

その夜、アドリアンが夕食に現れないので、アンナはホテルを訪ねました。しかし彼は不在でした。ホテルを出て途方にくれていたアンナでしたが、ハッと気が付き、早足で歩き始めました。

墓地に着くとアドリアンの背中が見えました。彼は振り返り「君を待っていた」と言うのでした。「恐ろしい轟音だ。想像も付かないよね…」彼の口から出る言葉にアンナは驚きました。「なぜその手紙を?」アンナは問い、彼は話し出しました。

3.映画『婚約者の友人』の感想と評価

(C)2015 MANDARIN PRODUCTION–X FILME–MARS FILMS–FRANCE 2 CINEMA-FOZ-JEAN-CLAUDE MOIREAU

ストーリーを追っていくうちに、途中でこれ、どこかで観たようなと思った方も多いのではないでしょうか。2015年にエルンスト・ルビッチ作品が各地で特集上映されましたが、その中の1932年の作品『私が殺した男』にそっくりなのです。

それもそのはず、どちらもフランスの劇作家、モウリス・ロスタンの戯曲を原作としているのです。ただし、似ているのは、前半だけで、中盤以降はがらっと様相が変わります。

二つの作品を比べることに意義があるかと問われると心もとないのですが、フランソワ・オゾン監督がルビッチを意識していなかったはずはなく、比較することで見えてくることもあるかと思われますので、少しばかり二作を比べてみましょう。

ルビッチが、元フランス兵の男性が苦しむ姿からスタートさせるのに対して、オゾンは最初、その正体をふせています。そのため、「彼は何者なのか」というミステリー的要素が生まれてきます。

会合に久しぶりにやってきた父親が他の男達に拒否されて「息子たちを戦争に送ったのは誰だ?!」と皆に訴えかける場面は、どちらにも出てきますが、ルビッチの方は若い元兵士らしき松葉杖をついた男性が父親に握手を求めるシーンがあるように、非常に感動的です。物語の軸となる場面といって良いでしょう。

一方、オゾン作品の方には父親に歩み寄る若い男性は出てきません。皆、一様に苦虫を噛み潰したような表情をしています。彼の言葉は感動的ですが、その言葉があっても解決できない絶望感のようなものが漂っているのです。

思えば、モノクロ画面で黒衣の女性がカツカツと石畳を歩んでいく姿を丁寧に、ある意味執拗に追っていく冒頭から、本作には静かな緊迫感がありました。

それはこの作品がどこにたどりつくのかわからないということを観るものに感じさせるからです。ルビッチの作品に似ている、もしかしたらリメイクだろうかと思わせながら、それでもこのままではすまないだろうという予感が身を堅くさせるのです。

硬い石の音が響くからでしょうか。急な階段を含む墓地への道のりの長さと黒衣の女の静謐な歩みのせいでしょうか。

黒衣の女が、硬い石畳でなく、柔らかな草原を踏みしめる時、石のトンネルを抜けて新しい景色をみとめる時、モノクロだった画面がカラーに変わります。

カラーとモノクロの使い方に明確な区分があるわけではありませんが、カラーになると緊張感が一瞬解かれるような、ほっとするような気分にさせられます。それは決して本当に安らぎを覚える場面ではなく、寧ろ想像の中の作り物の幸せであったりする(故にとてもせつない)のですが。

ルビッチとの比較に戻ると、「嘘」の付き方が全く違ってきます。おそらくルビッチの方が原作に忠実で(あくまでも予測ですが・・・)、オゾンの方は原作からどんどん逸脱していっていると思われます。

ルビッチの方は、老夫妻に真実を告げようとする男を婚約者がとめ(ここまでは一緒)、男と女は多くの偏見と憎悪を乗り越え、結ばれて彼らのために生きるという選択をしますが、オゾンは婚約者が、老夫婦とフランス人の男、両者に真実とは異なることを告げるのです。

それはこれ以上相手を傷つけたくないがための嘘ですが、彼女が背負うものの重さは計り知れません。

そしてもう一つ著しい違いは、本作で、婚約者が旅をすることです。彼女はフランスに赴くことで、男がドイツで受けた体験を自らも体験することになります。列車の中で、彼女がドイツ人と分かった時、彼女は激しい敵意を感じ、恐怖を覚えます。

列車の窓から一瞬見える無残な戦争の跡。フランスもまた傷つき、敵国を憎んでいる。戦争がもたらしたものの重さを、強く感じさせます。

ここまでくるとルビッチとの比較はもう無用でしょう。オゾンが描きたかったことは明白です。それは「生きる」ということです。

愛する人を失っても人生は続く。死んだ人を想いながらも、死に取り憑かれながらも、自分は生きていかなければならない。

人間の弱さと強さ、脆さとしぶとさをオゾンは画面に刻んだのです。

4.まとめ

(C)2015 MANDARIN PRODUCTION–X FILME–MARS FILMS–FRANCE 2 CINEMA-FOZ-JEAN-CLAUDE MOIREAU

(※本章もラストに言及しています。これからご覧になる方はご注意ください)

アドリアンに扮するのは『イヴ・サンローラン』(14)でセザール賞を受賞したピエール・ニネです。大きな苦しみを抱えた誠実な男性を繊細に演じています。

アンナ役のパウラ・ベーアはオーディションで選ばれたといいます。本作でヴェネツィア国際映画祭における新人俳優賞であるマルチェロ・マストロヤンニ賞に輝きました。

映画の終盤、アドリアンの屋敷からパリに戻る列車の中で見せる表情はジャンヌ・モローを思わせるものがあります。

この時の彼女は本当に美しく、それゆえに心打たれますが、ラストに見せる表情も忘れがたいものです。

エドゥアール・マネの作品『自殺』は、1877年から1881年にかけて描かれたものだそうです。マネにこのような絵があることを、本作を観るまで恥ずかしながら知らなかったのですが、一度観たら忘れられない強烈な作品です。

映画では、ルーヴル美術館に飾られている以外にも、アドリアンの屋敷の一部屋(アンナに充てがわれた部屋)に複製として登場しています。

アンナにとって、この絵は、彼女に残された、たった一つのアドリアンとの絆なのかもしれません。彼と出逢っていなければ、彼女がこの絵の存在を知ることもなかったでしょうから。そして架空の話しとはいえ、フランツが愛した絵でもあるわけです。

そう考えると、ラスト、アップになる彼女の表情にも納得できるのですが、そんな解釈ばかりに囚われているのは間違った見方かもしれません。

スクリーンいっぱいの彼女のアップにただ、息を飲む、それだけで十分なのです。