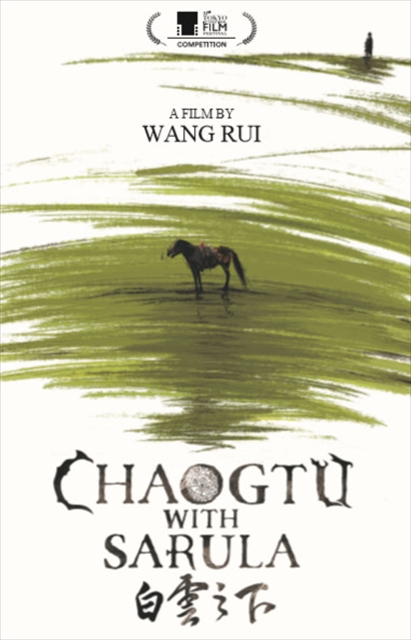

第32回東京国際映画祭・コンペティション部門『チャクトゥとサルラ』

2019年にて32回目を迎える東京国際映画祭。令和初となる本映画祭が2019年10月28日(月)に開会され、11月5日(火)までの10日間をかけて開催されました。

(C)Cinemarche

この映画祭の最大の見せ場となる「コンペティション」部門。今回も世界から秀作が集まり、それぞれの個性を生かした衝撃的かつ感動的な作品が披露されました。

その一本として、中国のワン・ルイ監督による映画『チャクトゥとサルラ』が上映されました。作品は本映画祭で審査員特別賞を獲得しました。

レッドカーペットでは、ワン・ルイ監督とともにヒロインを務めたタナが登場。また上映時にゲストとしてワン・ルイ監督、主演のジリムトゥ、プロデューサーのワン・ハイロンも登壇し、映画上映後に来場者に向けたQ&Aも行われました。

CONTENTS

映画『チャクトゥとサルラ』の作品情報

【上映】

2019年(中国映画)

【英題】

Chaogtu with Sarula

【監督】

ワン・ルイ

【キャスト】

ジリムトゥ、タナ、イリチ、トゥーメン

【作品概要】

中国の打つモンゴル自治区を舞台に、経済大国に成長する中国の動きに対し、代々受け継がれてきたモンゴルの草原の暮らしも無縁ではいられないという状況を、都会に出たいと願う夫、草原での生活に留まりたいと願う妻という夫婦の愛情の物語を通じて描きます。

また物語は内モンゴル出身の作家、獏月の「放羊的女人」を原作として描いており、監督を務めたワン・ルイ監督は漢民族ですが、脚本のチェン・ビン、主役のチャクトゥを演じたジリムトゥ、サルラを演じたタナは同地区の出身。

また作品には同じく内モンゴルを舞台にした『老いた野獣』(TIFF2017「アジアの未来」出品)に出演したトゥーメンも出演しています。

ワン監督をはじめ多くのスタッフが北京電影学院で教鞭をとっており、その意味でも発展著しい内モンゴルの映画界とのコラボレーションが光る作品となっています。

ワン・ルイ監督のプロフィール

(c)Cinemarche

1962年生まれ、中国、北京出身。数多くのテレビ・映画製作にかかわり、重要な賞を多数受賞しています。代表作は『離婚のあとに』『Whispering in Winter』などがあります。

また北京電影学院監督学科の主任教授のほか、中国監督協会の会長を務めています。

映画『チャクトゥとサルラ』のあらすじ

(C)Authrule (Shanghai) Digital Media Co., Ltd. (C)Youth Film Studio

中国の内モンゴル自治区。大草原の中羊の放牧で家計を営むチャクトゥとサルラは、とても仲の良い夫婦関係を保ちながら生活を続けていました。

しかし、いつまでも夫とともに大草原での変わらない生活を望むサルラの気持ちとは裏腹に、羊飼いの単調でつまらない生活に飽きたチャクトゥは、日々発展を遂げる街の生活にあこがれ、新たな刺激を求めてたびたび街に出ていました。

そんなチャクトゥの思いに悩まされるサルラでしたが、夫を愛する思いに変わりはありませんでした。しかしある日のきっかけで、二人の思いと関係は徐々に変化していく…。

映画『チャクトゥとサルラ』の感想と評価

(C)Authrule (Shanghai) Digital Media Co., Ltd. (C)Youth Film Studio

目覚ましい発展を遂げる都会、対照的に全くその発展と同調しない村、そしてその村落に住む人たちの思い。この描かれたテーマは、今日の世界中に共通して存在する構図でもあり、様々なメッセージを含んでいます。

例えば、都会にあこがれる子とその親、あるいは発展ということに対する危惧、村落に置いていかれることのへの危惧、など。

この物語ではその展開の中心を「夫婦」という関係で描いています。これが「親と子」という関係であればどこにでもある話になりますが、「夫婦」という関係になるとこれは一家の話に波及してきます。

夫婦仲良く暮らす羊飼いの一家。主人は都会に行きたいが、一人ではいけないしこの羊飼いという家を離れなければならない。ミクロ的に見ると親子の話に似ている感じもありますが、マクロ的な視点では、都会と田舎の格差的な問題にもふれているようでもあります。

都会で便利な生活を送るのが幸せなのか、あるいは今のままの方がいいのか、結果的にこの映画で絶対的な答えは見えません。

しかし、世界中に都市の発展が目立つ一方で、内モンゴル自治区の美しい風景、素朴な生活のすばらしさが非常に際立った風景が、観る人にさまざまな思いを掻き立ててくれのです。

また、本作はモンゴルを描いた映画でも、かなり先進的なイメージがあります。モンゴルを描いた作品は、どちらかというと広大な草原の風景を生かして、幅広い画角を定点で長回しにより撮影する印象があります。

本作でもそういったシーンがある一方で、チャクトゥとサルラの会話のやり取りに関してショット割りを多用したり、長回しでも微妙にカメラ位置を移動させたりと、かなり斬新な見せ方をしている点が際立っています。

TIFF2019のコンペティション部門に出品された『アトランティス』『マニャニータ』などの超長回し的な作品と比較すると、かなり現代的な印象も感じられる作品となっています。

その意味では、風景が多く撮られていた「モンゴル」作品の中で人の表情が強く描かれており、映画に描かれたメッセージとしてもより見る人の印象に強く残すものでしょう。

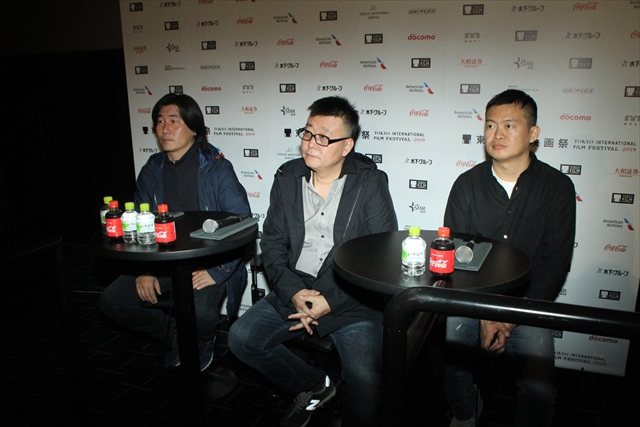

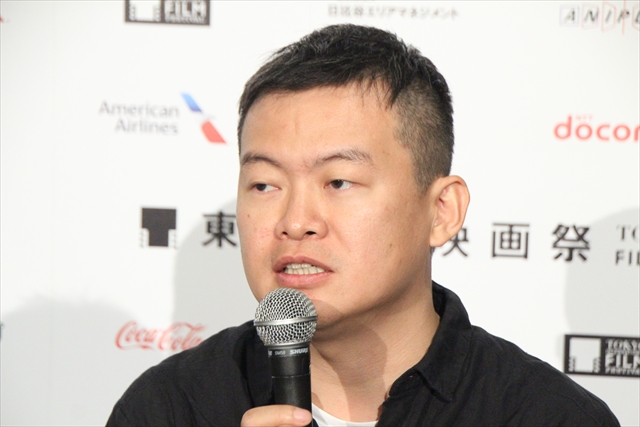

上映後のワン・ルイ監督、ジリムトゥ、ワン・ハイロン Q&A

(C)Cinemarche

2日の上演時にはワン・ルイ監督、主演のジルムトゥ、プロデューサーのワン・ハイロンが登壇、舞台挨拶を行うとともに、会場に訪れた観衆からのQ&Aに応じました。

──映画の最後に映し出されるワン監督から奥さんへの献辞を見ると、監督もご自身が外へ出たいという思いと、家を守ろうとする奥さまの思いの間でさまざまな葛藤があり、それがこの作品に反映されたのではないかと思いました。

ワン・ルイ監督(以下、ワン):確かによく似た経験は自分にもあります。私は北京電影学院を卒業し監督になったわけですが、やはり映画監督はたびたび家を留守にしています。大体3~5か月か、ずっと家にいないわけです。そのとき私の妻はそれほど反対はしなかったですが…。

でも、ちょうど結婚18周年のときに妻が亡くなってしまい、そのときに私は自分の過去のことを思いました。「もしかして妻ともっと一緒にいる時間を作れたのではないか」と。だからこの思いは、私にとって大きな心の痛みになっています。

(C)Cinemarche

──ジリムトゥさん、モンゴルの草原における撮影のすばらしさと苛酷さを教えてください。

ジリムトゥ:実は私自身小さいころから大草原で育っていましたので、草原での撮影はそんなにつらいと思うことはありませんでした。

しかし忘れられない撮影というのもあります。それは吹雪の夜のシーンなんですが、そのとき私たち役者はそれほど厚着をしていなかったんです(笑)

その薄着のまま、ものすごい苛酷な寒さの中で妻を背負って歩くシーンを撮影したんです。あのシーンは夜中に一晩かけて撮影したんですが、本当に絶対忘れられない辛い撮影だったと思います。

(C)Cinemarche

──監督ご自身がこういった都市部とモンゴルの大草原などを描きたいと思った背景などを教えていただければと思います。

ワン:この映画の中に描かれているモンゴル人の姿というのは、非常に純粋な姿に見えます。

しかし、この純粋にモンゴル人の生活を切り取って描いたもの、そしてそのモンゴル語をしゃべってモンゴルの草原に住んでいるということからすると確かにモンゴル人を描いているわけですが、非常に普遍的で他の国の人々、あるいはほかの地域のことも描いたものでもあるんです。

人生というのはどういうものなのか、自分はどう生きていきたいのかということを、絶えず葛藤の中で考えていかなければならないという点に関して、そう考えています。

私たちはこの映画を撮る前に、モンゴルの草原地域に行ってリサーチをしたわけですが、おそらくその他の国の人々、地域の人々も、おそらく同じような問題に直面しているのではないかという風に思いました。

環境は違ってもおそらく人生をどうとらえるか、どう生きていくかということを思い悩んでいると。例えば自分の生きたいように生きていくと周りの人たちの反対にあったり、誰かの意見を取り入れてそのままに従っていくと、心が苦しくて生きにくくなったりします。

なので、そんな個人が持っている欲望がある一方で、周りの人たちにどんな風に馴染んでいくかということ、その人生の葛藤を描いたのがこの作品であるといえます。

(C)Cinemarche

──内モンゴル自治区では、昔ながらの生活というものをしていて、街の生活に写るという人が増えているのでしょうか?それとも一定程度まだその昔ながらの生活というものを保っているのでしょうか?

ジリムトゥ:現在内モンゴルに暮らしている若い人たちには、両方あると思います。今までの生活を捨てて街に行き生活をしたいと言っている人もいれば、以前のように草原に残って生活をしている人もいます。

実は今、内モンゴルはとても便利になっています。例えば交通もかなり整備され、内モンゴル自治区の首府であるフフホトに行くにしても、2時間くらい車を飛ばせば到着するんです。私は時々、他の都市で数か月仕事をしていると、とても草原に帰りたくなります。

でも、草原に帰ってしばらく休んだり生活をしていたりすると、今度はなんとなく取り残されたような孤独な感じ、ちょっとつまらないような感じをやっぱり抱きちょっと外に出ていくかな、という風に思ったりしています(笑)

(C)Cinemarche

ワン・ハイロン:やはり内モンゴルはとても中国でも面積の多い自治区なんですが、そこには草原もあれば街もあり、いろんな生活形態が存在しています。

大部分の人が都市部で暮らしている一方で村の生活をしている人もいる。そして田舎から都市部に出稼ぎに行ったりしている人もいます。

また、草原では以前と同じように放牧をしていたり、こういうさまざまな生活形態があります。内モンゴルに存在しているそういう状況は、他の国についても同じような状況があるといえるのではないでしょうか。

第32回東京国際映画祭「最優秀芸術貢献賞」受賞コメント

(C)2019 TIFF

11月5日に行われた映画祭のクロージングにて、本作が国際コンペティション部門で「最優秀芸術貢献賞」を受賞したことが発表されました。監督のワン・ルイが受賞の喜びを語りました。

(C)2019 TIFF

ワン:『チャクトゥとサルラ』を評価して認めてくださった東京国際映画祭に参加するチャンスをいただいたことを嬉しく思います。今思い返せば、この作品を撮っている時間はすばらしい思い出ばかりでした。さまざまな困難もすべてが報われました。

受賞後の会見コメント

──画作りで気を使ったことは?

ワン:主に語りたかったのは草原から出ていきたいという思い。なぜ出たいのかを風景で表現するため、きれいな風景を選びました。

主人公は土地が原因ではなく心理的にその土地から出たいと思ったことを伝えようと思いました。そうすることで観客は、彼がなぜ出ていきたいと思うのかを不思議に思うと考えたんです。

──日本に駐在している中国のマスコミ:今回映画祭に参加して感じたことなどはありますか?また今後の制作についておうかがいできればと思います。

ワン:今のところ次回作の計画はなく、北京の大学で講師を続ける予定です。今考えているのは、明日帰って何を話そうか、と(笑)。今作の製作も夏休みなどの休暇を使いましたし。

今回東京で感じたことは、もし次回作を作るとしたら何らか目に見えない形で必ず影響されていることがあると思います。そういったものは、お酒を醸造するようにゆっくりと自分の中で育まれていくものだと思いますし。

まとめ

モンゴルの草原という雄大な風景の中で、人と人との想いをしっかりとドラマとして描いたこの作品。人物の表情に強くこだわった感もあり、斬新な印象がある一方で、人である以上住むところは関係なく感じる共感点を、作品の中にいくつも見ることでしょう。

またその先進的な作風がこうして世に出たというところには、日々発展を遂げるモンゴルの動向がリンクしている感じもあり非常に興味深く、今後モンゴルを絡めた作品がどのように作られていくのか注目していきたいところでもあります。