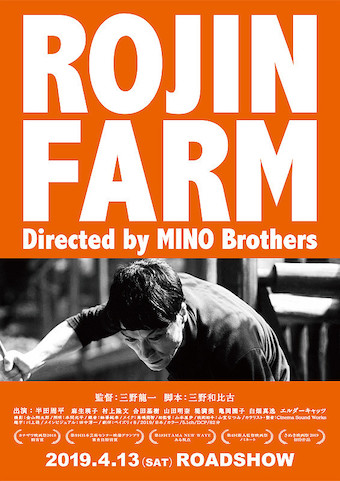

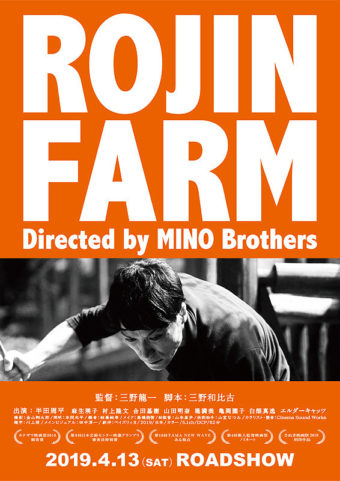

映画『老人ファーム』は2019年4月13日(土)より、渋谷ユーロスペースにて2週間限定で公開

カナザワ映画祭2018をはじめ、数多くの映画祭で高い評価を獲得した映画『老人ファーム』。

老人ホームで働く青年の心の葛藤と、それを突き抜けた先にある「自由と解放と放棄」の姿を描いたヒューマンドラマです。

©︎Cinemarche【左:三野龍一(兄) 右:三野和比古(弟)】

監督、脚本をともに本作が長編初作品となる三野兄弟が手がけ、兄の三野龍一が監督を、弟の三野和比古が脚本をそれぞれ担当しています。

本作の公開に先立ち、監督の三野龍一さん、脚本の三野和比古さんにインタビューを行いました。

和比古さんの一冊のノートから映画制作が始まったという原点から、作品に込めた意図や撮影秘話など、大いに語っていただきました。

CONTENTS

「テニスノート」から始まった映画制作

©︎Cinemarche

──おふたりの出身はどちらですか。

三野和比古・脚本(以下、和比古):香川県です。僕は大学の時に上京してきて、兄(龍一)が助監督をしていると聞いたのでそれから一緒にやっています。

三野龍一・監督(以下、龍一):僕は京都造形芸術大学の映画学科を卒業してすぐに助監督をやっていました。弟(和比古)とは歳が6つ離れていて、弟が大学在学中に一緒に映画をやらないかと声をかけ、2人でやり始めました。

──おふたりとも子供の頃から映画が好きだったんですか?

龍一:いえ、全く違います。弟はスポーツの強豪校でソフトテニスをやっていたんですが、ダブルスで全国優勝するくらいのスポーツ漬けでした。

弟が大学に入って上京してきて久しぶりに弟の家で会ったんですが、そこで弟が書いていたテニスのノートに目がとまったんです。

弟の通っていた学校は強豪校で、チームメイトすら敵という中、自分と唯一向き合えるのが、そのノートだったんです。

その時に僕は助監督をしていて、プロで商業作品に携わっていましたが、面白いなと思うものは正直、殆ど無かったんです。

そんな折に弟のノートを読んだら、凄く面白かったんです。自分がどういう人間で、どういう事をすれば良いのか、どうしたら勝てるのかという追求をして、自分と向き合っているノートだったんです。

──そのノートに名前はありましたか。

和比古:「テニスノート」です(笑)。

内容は、試合の結果から、何が必要かを全部洗い出していって分析しているんですが、僕は他のチームメンバーの人物を分析をしたりと、相手を見てそのデータを取ってみたりしていました。

©︎Cinemarche

──それは龍一さんにとって、どのように面白かったんですか?

龍一:映画というのは自分を追求した結果、どういうものが生まれるのかという自己の追求だと考えています。

その自己の追求を常日頃からやって、1番になれる人間と一緒にやることで、何か違うものが生まれるのではないかという想いがありました。

僕の中では、映画作りを弟とやっているという意識は無くて、そういった自己分析の出来る面白い人間と一緒に組んでやっているというイメージを持っています。

©︎Cinemarche

──映画を撮ると決めた時から役割は決まっていましたか。

龍一・和比古:そうですね。

龍一:弟は映画の「え」の字も知らない、脚本のト書きすら知らないところから始めたので、僕らの脚本は他の映画脚本とは少し違うかもしれませんが、自分と対話していくような作りになっています。

独りで脚本を書いていると、時として答えが出ず、行き詰まることがありますが、兄弟で対話するように書くことによって、そこが打破出来るところがあります。

──基本的には和比古さんが脚本を書いているのでしょうか。

龍一:そうです。今回の場合は老人ホームについてを2人で話しあって、僕がまずプロットを書いて、それを弟が脚本に落とし込む作業をして、そこからまた2人で意見を出し合いながら脚本を深めていきました。

老人ホームという「社会」を描く

──なぜ老人ホームをモチーフにした作品を制作したいと考えたのでしょう。

龍一:今回の映画は、よく社会的な映画だと皆さん仰ってくださいますが、僕としてはそんなに社会的なものをやりたいと思っていた訳ではなかったんです。

老人ホームを題材にした理由はとてもシンプルで、僕たちの精神では老人ホームで働くことができないと感じたからです。

ですので、自分では出来ない場所だからこそ、そこで働いてらっしゃる方の姿を描けるだろうというところからスタートしました。

──和比古さんはこの案で映画制作をすると聞いた時、どのように思われました。

和比古:老人ホームというのを想像した時に、お互いに同じものを見て、同じように面白いと思える感覚がありました。そのことを考え、ふたりで話して行く中でも、お互いにこれならいけるという自信を持つことも出来ました。

──兄弟とても仲が良いのですね。

龍一:思想は凄く似ていると思います。

和比古:根本が似ていますね。

──どの辺りが似ているんですか。

龍一:社会不適合者な部分です(笑)。社会で当たり前と言われていることが良く分かってないんです。

ルールを守るのは「当たり前」というのは誰が決めたんだと。そのルールを守らなければいけないというのはありますが、なぜルールを「当たり前」に守らなければならないのか良く分かってないというか、常に疑問を持っているところがあり、そんなところが似ている点ですね。

和比古:僕も同じ点で似ていると感じています。おそらく「雇われる」ことに向いていないと思います(笑)。

ルールはトップが決め、それを皆が守ることで組織というものが成り立つのだと思いますが、前提のルールに疑問を持ってしまうので難しいかもしれません。

でも自分たちで映画を撮るということは、自分たちのルールで出来る。ですから映画を2人で作っていくというのは、自分たちなりのルールを作っていくというのもあります。

──ご両親やご家族とも皆仲良しなんですか?

龍一・和比古:基本的には仲良しです。

龍一:ただ、幼少期に苦しい思いも経験したこともあって自分の身は自分で守るみたいなところが身についたところはあるかも知れません。

──そういった意味で、兄弟の絆が強くなった部分があるのですね。

龍一:はい、それはありますね。そういったことも含めて、この映画に反映されていると思います。

言葉に出来ない、感覚的な部分もあって、僕も作りながら何故このような事をやっているのか分からなかったりもしました。

現代社会とアダルトチルドレン

©︎Cinemarche

──映画でも半田周平さん演じる主人公の和彦が、老人ホームという小さな「社会」の中でルールを押し付けられ葛藤します。本作での登場人物は二面性を持っているキャラクターが多く登場しましたが、意図的に設定されたのでしょうか?

龍一:映画として意識したのは、「分かりやすい悪人はつくらないようにしよう」と心掛けました。二面性というのは誰にでもある部分です。

老人ホームという場所で働くには誰よりも愛や責任感がないといけないと思いますが、その反面、ビジネスとしてやっているということも絶対にあると思うんです。

それは老人ホームだけじゃなくてどんな仕事、社会でも、そうならざるを得ないことがあると思います。

この映画では、そんな社会でシンプルに自分の正義感だったりとかをみせるようなアダルトチルドレンを描きたかったんです。

子供の正直な正義を重んじる熱い価値観と、そうでない大人としての社会的でビジネス主体の冷ややかな価値観とに、子供な主人公が対峙し、大人のフリをしていろんな状況に巻き込まれていきますが、最後は子供的な自分の本当のものは何なのかを見て自由になる。

和比古:それと、老人ホームの高齢者の方を何故子供っぽくしたかというと、ボケると子供に戻ったりしますが、そんな子供の無邪気さみたいなものが、その人の本質なんだと考えています。

ボケても残るものというものが多分その人のいちばん根源的な部分で、そういったことを大人のルールに縛られた中でも大切にしたかったというのはあります。

龍一:自分なりの正義を全うする主人公を描きたかった。いろんなしがらみのある世の中で自分の正義を出せる人って少ないと思うんです。

でもその正義を出してみたところで、結局、世の中は変わらないかも知れない。そんな世の中だから、自分中心になってしまう人が多いようにも感じています。

一概に、本作の主人公が正しいとも言いたくないですし、世の中が正しいとも言いたくない。現実でも老人ホームなどで凄惨な事件がありますが、そんな事件を起こす人間になってしまったのは、こういう環境があるからかも知れない、というような事は今回やりたかったことです。

映画祭での観客の反応

──カナザワ映画祭2018では観客賞に輝いています。ご覧になった観客からは、どのような反応がありましたか。

龍一:僕たちと同じ世代ですと主人公をヒーローだと感じる方もいらっしゃいましまたし、見たくないと否定的に捉える方もいらっしゃいました。

また、介護というものを身近におく方々からは、リアルとして感じとってくださいました。

僕たちが当初考えて作ったことよりも多角的に見て頂けるなという感じはあります。

見る人の世代や、持っている背景によって、見方が全く変わってくる映画だなと感じます。

──見たくないというのは、具体的にはどのような感想ですか。

龍一:老人ホーム側からご覧になっていて、この映画を現実として受け止めているというか、こういう世界に生きたくないといったことや、見ていて苦しいというご感想を頂きました。

ドキュメンタリーを撮るような感覚で撮る

──俳優のキャスティングはどのようにされましたか。

龍一:地元、香川県のシニア劇団「エルダーキャッツ」の方々に脚本を持って出演依頼をしに行ったのですが、はじめは抵抗感があって、出たくないと言われました。

しかし何度も通ってディスカッションを繰り返していく中で、こういう映画も必要なんじゃないかと考えて貰えて出演して頂けました。

和比古:撮影現場では東京から来た役者さんが劇団の方々を牽引してくれましたね。

──撮影では苦労されたことはありますか。

龍一:6日間で撮影したのですが、それはとても大変でしたね(笑)。合宿スタイルで皆で泊まりながら撮ったんですが、時間の無い中、映画を成立させる事で頭がいっぱいになりながら撮っていました。

──凝縮された6日間の撮影で、特に気を使った点などはありますか?

龍一:ストーリーを説明せずに感情で繋げたいという想いはあったので、出来るだけ順撮りは意識しました。

ひとつひとつのシーンは個々に成立するのですが、感情で繋がっている作りになっているんです。なので見ていて主人公の気持ちが分からなかったら、全く分からない映画になってしまう。でもその感情が分かって共感してもらえると、ずっと続けて見れる映画になるように意識して撮りました。

──俳優の方々にはどのような演出をされたのでしょう。

龍一:役づくりについては、方向性が違わない限り、僕たちのほうでとやかく言うことはありませんでした。

現場で意識していたのは、役者さん同士がお芝居をしている時は、現実と捉えてドキュメンタリーを撮るような感覚で撮ることを心がけていました。

ですので、自分にあるものを表現して欲しいということは、キャストの皆さんにお伝えしていました。

和比古:その中で当て書きのように脚本を変えたり、キャストのみなさんとのディスカッションのなかで手を加えていきました。

「自由と解放と放棄」

──ダムのシーンは印象的でしたね。川は生と死の象徴として描かれていて、それを堰き止めているという生と死の吹き溜まりになるという事だと思いました。それは意図されていたのですか?

龍一:もちろん、そういう意図もありますし、今までずっと堰き止めていた、二の次にしていた自分の感情を放出、解放させるという意味でも使いました。

ひとつテーマとしてたのは「自由と解放と放棄」というものてす。

──「放棄」ということであれば、先程仰っていたボケも「記憶」を放棄していますね。

龍一:放棄という面では、主人公側も自分の正義で突き進んでいますが、その正義を放棄します。

「大人になる」というのはある意味、楽な事で、子供のまま純粋な気持ちでいるのは苦しいこと。また子供のまま突き進んだところで世の中は助けてくれないですし、自分の事を考えてしまわざるを得ない世の中です。

そんな世の中を否定したい気持ちもありますし、自分というものを楽にしていかないと辛い世の中でもあります。

──本作はエンタメ映画として非常に楽しめました反面、主人公が息をとめてお風呂に浮いてるショットなどは、普通では考えられないくらい長いものがあったりと、見る人によっては演出意図を理解出来ない場面もあったように思いますが。

龍一:そうですね。それでも何かを感じ取ってくれるはずです。

例えば、お風呂に入って長い時間息を止めているショットでも「ヤバくない?」と感じて「え?」と思う瞬間が2回くらいあります(笑)。そこまで来ると映画館がしーんと静まり返る時があるんです。

そんなお客さんの見ている気持ちを考えて現場で撮ったというのはあります。

また、あのシーンは主人公のスイッチが切り変わる上でも大切にしていたシーンで、本当はもう少し長く撮っていたんですが、編集で敢えて短くして抽象的にしました。

「お前は誰だ」と他者からずっと問いかけられていた事を、このシーンで自問する。この映画のキーとなるシーンですね。

俳優・半田周平

──それを成立させる事ができるのは半田周平さんの演技力があると感じました。半田さんはどんな俳優でしょうか?

龍一:僕はあまりオーディションというのが好きでないんです。出演者の演技は正直に申し上げると事前に拝見していないんですが、お会いして話すと、その人の持っているお人柄だったり、抱えているものが見えてきます。そんな交流を通して見えるものを大切にしたいと考えています。

半田さんに関しては、とても優しい朗らかな方で、その一方で人には見せない内面的な表情をとても深く持ってらっしゃる方で、そんな人間性に惚れ込みました。

自分自身に対してとてもストイックで、感情を抑制している状態は時として生をあまり感じないんです。その自身を律している姿に凄く魅力を感じました。

今回の映画では、生き方だったり、人間の持っている闇を表現していきたかったのですが、僕たちのやりたい事と、半田さんの考え方とが一致したように感じました。

なので、この映画は半田さんに救われた部分が多く、「半田映画」だなと感じています。

「二面性」を持たざるを得ない社会に向けて

©︎Cinemarche

──やはり「二面性」が『老人ファーム』では重要だったのですね。

龍一:今回の映画は、主人公のカタルシスを叶えてあげたい反面、現実はそんなに甘くないよということも同時に描きました。

もしかすると最後まで本当のカタルシスはない映画かも知れません。

悪いとされることを本当にやっつけてくれた方が、最後は気持ち良いのでしょうが、僕自身は気持ちよくしてはいけないという想いがあります。

他の映画だったら最後、自分も死んでしまったりと放棄することもあります。

でも現実では、死ぬ人は稀です。それでも生きて行かなきゃいけないということは、自分の身を守らなければいけないし、本当の意味で自分が強くならなければいけない。そういうところは意識して作りました。

また、人間は、あらゆる社会に飼われているんじゃないかと感じる時があります。そんな社会の中で生きていく人たちを描きたかったので『老人ファーム』というタイトルにしました。

今の日本の状態にどうしても馴染めなくて(笑)。感覚的にしか言えないですし、この状況に従うしかないんですが、映画くらい反抗したいなという想いからつくりました。

──今後、どのような映画を作っていきたいですか?

龍一:今回は人間がゼロから百になるまでを描きたかったんですけど、ゼロからイチになった映画だなと思いました。

和比古:やっとスタート地点に立てたという感じです。

龍一:今回の主人公は自分本来の姿に戻れたラストになりました。ですので主人公のことを考えると、次はイチから百になる映画をつくりたいですね。

和比古:そんなサクセスストーリーのような映画をつくりたいです。

©︎Cinemarche

映画『老人ファーム』の作品情報

【公開】

2019年4月13日(日本映画)

【原作】

MINO Bros.

【監督】

三野龍一

【脚本】

三野和比古

【キャスト】

半田周平、麻生瑛子、村上隆文、合田基樹、山田明奈、堤満美、亀岡園子、白畑真逸

【作品概要】

兄の三野龍一が監督、弟の三野和比古が脚本を担当する、兄弟による映画制作チーム「Mino Brothers」初の劇場公開作品。

本作は「カナザワ映画祭2018」にノミネートされ、観客賞を受賞した他、「TAMA NEW WAVE ある視点部門」、「日本芸術センター映像グランプリ審査員特別賞」、「新人監督映画祭」など多くの映画祭で高い評価を受けています。

2019年には、「踊る大捜査線シリーズ」の本広克之監督が、ディレクションを担当している「さぬき映画祭」に正式招待され話題になりました。

映画『老人ファーム』あらすじ

病気の母親を支える為に、実家へ戻ってきた和彦。

和彦は老人ホームの介護職員という新たな職業に就きますが、慣れない仕事に当初は戸惑います。

家に変えれば母の小言が待っており、和彦にとって心が休まる時間は、恋人の遥と過ごす時間だけでした。

ですが、母親は遥との交際を良く思っておらず、和彦は頭を悩まします。

老人ホームで共に働く同僚や施設管理者である後藤のサポートを受け、仕事にも慣れてきた和彦ですが、次第に施設のやり方に疑問を持ち始めます。

また、施設内の老人の中で、唯一職員に反抗的な態度を取るアイコの存在に触発され、和彦は独自に施設を「過ごしやすい環境」に変えていこうとします。

ですが、時に施設内のルールも破る行動を取る和彦を、後藤は良く思っていません。

和彦は後藤から「規則を破らないでもらえるか?こいつらは動物と同じだから」と忠告を受けます。

それでも自分のやり方を貫こうとする和彦ですが、アイコが突然施設内から姿を消してしまい…。

三野龍一・和比古プロフィール

三野龍一(みのりゅういち)

©︎Cinemarche

1988年生まれの香川県三豊市出身。

京都造形芸術大学映画学科を卒業後、助監督として映画・テレビドラマの現場に参加して経験を積みます。

その後実弟である三野和比古を映画制作の世界へと誘い、映画制作チーム「Mino Brothers」を結成しました。

映画『老人ファーム』は、彼にとって初の長編監督作品にあたります。

三野和比古(みのかずひこ)

©︎Cinemarche

1994年生まれ、香川県三豊市出身。

早稲田大学社会科学部卒業後、実兄である三野龍一に誘われたのをきっかけに、それまで一度も触れたことのなかった映画制作の世界へと足を踏み入れます。

そして映画制作チーム「Mino Brothers」を結成。脚本の執筆を担当するようになります。

映画『老人ファーム』は、彼にとって初の長編脚本作品にあたります。

インタビュー/出町光識・河合のび

写真/出町光識