第15回大阪アジアン映画祭プログラミングディレクター・暉峻創三さんにインタビュー!

2020年3月に開催された第15回大阪アジアン映画祭。世界的問題となった新型コロナウイルスの影響により映画祭に限らず様々なイベントが中止を余儀なくされる中、「映画上映のみ」という制限を設けながらも開催を決定。10日間の会期を経て無事閉幕を迎えました。

(C)Cinemarche

本映画祭のキーマンとして運営の中核を担ったのが、プログラミングディレクターを務める映画評論家・暉峻創三さん。2009年の第4回開催から映画祭に携わり始め、日本国内ならびに海外へ向けてアジア映画を広く伝えるために尽力を続けています。

今回は暉峻さんに「大阪アジアン映画祭」の意義や目標、ご自身がアジア映画に魅了された経緯などについて、貴重なお話をお伺いました。

CONTENTS

「今観てほしいアジア映画」を集める中で

──本映画祭のプログラミングディレクターである暉峻さんの視点から見て、2020年の大阪アジアン映画祭にはどのような特色があると感じられましたか。

暉峻創三(以下、暉峻):いろんな意味で面白い動向が現れていて、今年も「今観ておくべき作品」が集まったと感じています。そもそもアジア映画自体は日本国内でも商業公開される作品が多くなっていますし、現在は正式に劇場公開されるアジア映画を追いかけるだけでも観切れないほどの作品数があります。韓国映画、最近でいえばインド映画なども多いですね。

ただそのような状況において、なお秘められているアジア映画の本当の面白さは、そういった商業的な方面になかなか乗ってきていないと感じられます。もちろん商業的公開における採算性をふまえればそれは当然の成り行きなのかもしれませんが、最近のトレンドや素晴らしい作品があまり紹介されていないことを、少し残念に思っていました。

そのように商業的には難しくとも「今こそこれを観ておいてほしい」と思える面白い作品がアジア各地に数多くあるので、大阪アジアン映画祭ではそういった作品を特に重視して集めたという自負があります。

──「今こそ観ておいてほしい」と思えるアジア映画という前提の中で、2020年の今回はどのようなコンセプトやテーマに沿って作品を選ばれたのでしょうか。

暉峻:これは一貫して思っていることですが、むしろ「決してテーマなるものを意識しない」「ある特別な傾向を集めない」ということが根本にあるコンセプトなんです。そしてそのおかげで、選ばれた作品から観客各自の問題意識に応じて、自然に見えてくるものもあるんです。

例えば近年の国際映画祭は、上映作品を手がけた監督の男女比率の傾向などから「男性社会じゃないか」と言われることがあります。ですがこの映画祭では、そうした批判が必ずしも当たらない傾向があります。今年と昨年2019年のコンペティション部門での入選作品を見ても、むしろ女性監督が手がけたものの方が多いんです。それは意図して狙ったわけではなく、あくまで作品に対する評価で選出した結果の自然な表れ。ある意味では男性か女性かという枠組みで区別して作品を選出し、語ること自体が、もう大阪アジアン映画祭には似合わないのかもしれないとも感じるんです。実際、大阪アジアン映画祭では、何年も前から、作品応募用紙に性別記入欄を設けないということを、意識して行っています。

アジア映画界における新たな変化

第15回大阪アジアン映画祭・最優秀男優賞(間瀬英正)『コントラ』

(C)2020 KOWATANDA FILMS. ALL RIGHTS RESERVED.

──「枠組み」という点でいえば、『コントラ』を手がけたアンシュル・チョウハン監督など、出身や国という「枠組み」を超えて制作された新たなアジア映画も今年の映画祭では上映されました。

暉峻:その点も図らずに現れた面白い傾向だと思っています。またインド人として日本映画の制作を続けているアンシュル監督の他にも、『フォーの味』のボブリックまりこ監督はポーランドで生活するベトナム移民を描いています。そうした映画の国籍や監督の国籍の越境によって、これまでの日本映画界における固定観念に対するクリエイティブなズレのようなものが現れつつあります。

アンシュル監督の『コントラ』にしろ、まりこ監督の『フォーの味』にしろ、それぞれの国における既存の映画界の枠組みで活動する人々ではおそらく作れなかったであろう、新しい形の映画を作ることができていると感じられたからこそ、2作とも入選に至ったんだと感じています。

アジア全体、世界全体で映画祭というものの存在感が大きくなったことと関係しているとは思いますが、昔に比べると今は映画祭の場で、国籍、国境にとらわれずにいろんな出会いができるようになって、その自然な表れとしてこのような状況が生まれている気がします。まさに映画祭が果たしてきた役割の一つがそこにあるんじゃないかと思うんです。

自身の固定概念を覆した「ニュー・ウェーブ」

──そもそも、暉峻さんがアジア映画の魅力に興味を惹かれ始めたきっかけとは何でしょうか。

暉峻:私は元々映画が好きでしたが、決して最初からアジア映画の専門家というわけではありませんでした。日本で暮らす多くの方がそうであるように、日本の映画、そして欧米圏の映画に自然と親しんでいました。ですから「アジア映画」というとブルース・リーの映画などを知っている程度の知識で、「こんなにすごい作家がいる」といった認識を持つことなく映画を観続けていました。

その中で香港や台湾で「新しい波」=「ニュー・ウェーブ」といわれる現象が起きたんです。そして関連作品を観たことで、自身の映画に対する固定観念が全て覆されるほどのショックを受け、新しい世界があることを知りました。日本にとって、自分にとって身近なアジアでこれだけすごい映画が作られていた、これだけすごい監督がいたんだということを知ってビックリしたんです。また私がそうしてアジア映画に衝撃を受けた頃は、まだほとんどの人々がかつての自分と同じようにアジア映画へ目を向けていなかったこともあり、「それなら自分が紹介しなければ」「まずは書く方から」とアジア映画を紹介することを主にやり始めたんです。

映画祭のプログラミングは、その延長上にあると感じています。ただ私は当初、「プログラミングディレクター」という職種があるということすらも知らなかったんです。ヨーロッパの映画祭などではポピュラーな仕事ですが、日本では現在もそこまで知られているものでもないですから。

「世界に対する発信力」を持った映画祭へ

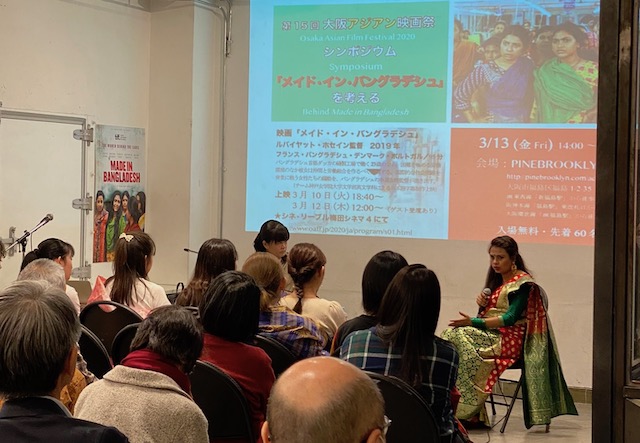

「シンポジウム~「メイド・イン・バングラデシュ」を考える〜」より

写真提供:大阪アジアン映画祭

──今回の大阪アジアン映画祭では新型コロナウィルスの影響により開催において大幅な変更を余儀なくされましたが、それでも多くの方々が来場され、人々がプログラミングや映画祭そのものを信頼していることを改めて実感しました。その上で、今後の開催に向けての抱負をお聞かせ願えませんか。

暉峻:今回の開催に関しては、やはり「映画祭を支持する」という心持ちで映画祭に来てくださった方が多かったように感じています。また映画祭に来場することは断念した人の中にも、チケットの払い戻しをしない、有料のサポーター会員制度の退会・返金を求めないという“行動”によって、映画祭への支持を継続してくれたお客さんが相当数いました。それはまさしくこのような事態が起きたことで再認識できたことですが、だからこそ非常にありがたいことだと思います。

先ほども触れた通り、大阪アジアン映画祭はまだまだ若く、予算も決して多くはない映画祭です。ですから、まず財政面での充実は考えていきたいと思っています。行政方面からの映画祭予算の提供がもっと増えてくると一番いいんですが、なかなかそういったことを楽観的に望むことができない状況もあります。そうしたなか、映画祭の命を守るために、「唯一のお上」に頼るのではない、財源の多角化を重視するようにしています。

例えば2020年には初めて神戸女学院大学とともにバングラデシュ映画を軸にしたシンポジウム・イベントを共催していただいたこともありました。そうした一つ一つの積み重ねで財源を多角化していくわけです。新型コロナウィルスによって多くの映画祭などの文化イベントの開催が中止・延期された中で、今年も大阪アジアン映画祭が「上映のみ」という制限下であれ開催できたのは、そんな状況や運営方針とも関係しています。

大阪アジアン映画祭自体は資本も何もない組織である一方で、明確な「独立性」を持ち続けています。多角化された財源を持つことで、最終的な決定権を大阪アジアン映画祭に残すことができる。作品選定にしろ、開催是非にしろ、どこかから何かを言われても、最後は自主判断を行える仕組みが持てるということです。その「独立性」はこれまでも意識してきたし、今後も継続していきたいと思っています。

──「独立した映画発信・受信の場」であるからこそ、アジア映画を日本国内のみならず海外に向けても作品を紹介することができているというわけですね。

暉峻:おっしゃってくださった通り、映画祭自体は大阪という場所で運営していますが、常に「世界に対する発信力」を強く心がけています。また実際、本映画祭には世界初・海外初上映の作品がこの規模・歴史の映画祭としてはかなりの数があるという特徴もあるんです。これは「世界に対する発信力」を重視してきたことの表れでもあるし、海外の方々にもある程度そのことを理解していただけていると感じています。「大阪アジアン映画祭に入選した」というニュースが世界に伝わることで、何らかの効果や信用が生みだせるセレクションを継続的に追及しています。そういった世界スケールを意識した映画祭であることが、より強力な最新アジア映画の上映を可能にし、最終的には大阪市民もメリットを享受し、誇りを持てることにもつながっていくんじゃないかと思っているんです。

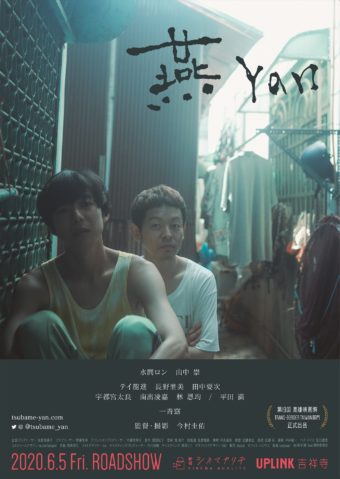

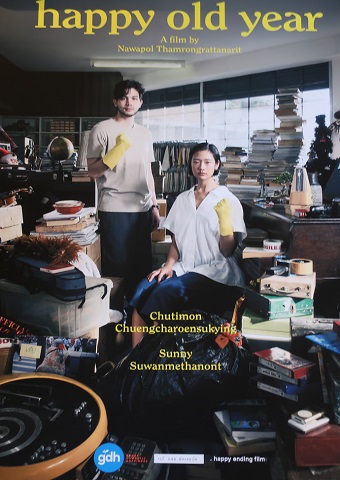

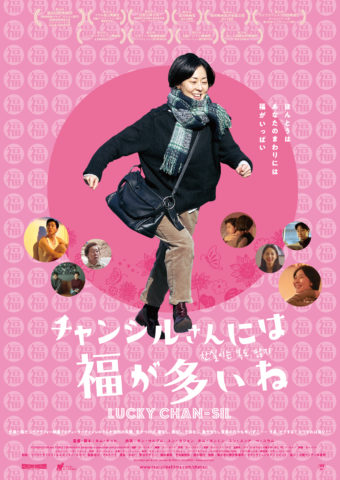

マーケット部門がある映画祭じゃないのに、映画祭閉幕後に次々と日本公開が決まる作品が出てくるようになったのも、喜ばしい傾向です。今後も『ハッピー・オールド・イヤー』、『写真の女』、『チャンシルさんには福が多いね』(映画祭上映タイトル『チャンシルは福も多いね』)、『少年の君』、『コントラ』など、大阪アジアン映画祭で好評を博した作品のロードショー予定が続々と控えていますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

インタビュー/河合のび

撮影/出町光識

構成/桂伸也

写真提供/大阪アジアン映画祭

暉峻創三(てるおか そうぞう)プロフィール

映画評論家として、キネマ旬報、朝日新聞等に執筆。2002年に東京国際映画祭「アジアの風」部門の選定プロデューサーに任命される。そして2009年より大阪アジアン映画祭のプログラミング・ディレクターを務め今日に至りました。

【連載コラム】『OAFF大阪アジアン映画祭2020見聞録』記事一覧はこちら