映画『BORDER 戦場記者×イスラム国』が3月15日(金)TBSドキュメンタリー映画祭にて上映!

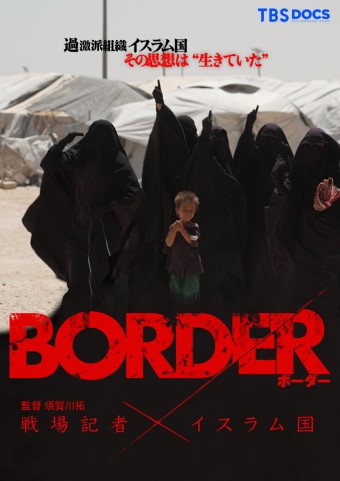

イスラム国のイデオロギーが色濃く残る地域に命がけの潜入取材を試みたドキュメンタリー映画『BORDER 戦場記者×イスラム国』が2024年3月15日(金)より開催される「TBSドキュメンタリー映画祭2024」にて上映されます。

須賀川拓監督がシリア・アラブ共和国の首都ラッカやアル・ホール難民キャンプに現地取材をすることで、イスラム国の宗教観やイデオロギーの違いから生まれる人々の見えない境界と壮絶な紛争地の現状をありありと映し出した作品。

(C)松野貴則/Cinemarche

このたびの映画祭での上映を記念し、現地に取材をした須賀川拓監督にインタビューを敢行。

ドキュメンタリー映画の可能性、戦地の人々の‟忘れないでいてほしい”という想い、生命線となる家族の存在など、本作を紐解く、貴重なお話をお伺いしました。

CONTENTS

映画だからこそ、“伝えられる真実”

(C)TBS

──本作『BORDER』を制作するに至った、須賀川拓監督の思いをお聞かせください。

須賀川拓(以下、須賀川):実は最初から映画にしようと思って、取材をしていた訳ではないんです。昔から長編ドキュメンタリーを制作したいという気持ちはずっとありました。でも、テレビの枠から出て映画にする、もしくはネットの動画作品にする意識はそんなにありませんでした。

言い方が難しいですが、今回はコンテンツを作っていくうちに、映画への道が開けていきました。前例としても過去の映像資料を集めて、映画を制作する試みは少ないので、正直ここまで想像できてはいませんでした。こういう機会に恵まれるには、運やタイミングの影響も少なからずありますよね。

ただ、僕がテレビでニュース企画をする時に、気を付けていることがあります。それは出来るだけ映っている人の息遣い、そして、その人自身を伝えられるように取材に臨むということ。そうして切り取られた映像が、きっとドキュメンタリー映画という表現手法と重なったのではないでしょうか。

実は、僕のこのスタイルは個人的にジレンマの一つでもあります。ニュース番組の演出上、テロップを入れたり、ナレーションを入れたりしないと視聴者に番組を見続けてもらえません。テレビに釘付けになってもらうためには、やはり化粧をしなければならない。場合によってはかなりの厚化粧をしなければならないことも。

それがデフォルトになって、結果伝えるべき本質が見えづらくなってしまうことはよくあります。だからこそ、今回の映画では、インタビューとレポートのみにして、ナレーションを入れない表現を選択しました。その人の顔が見えて、思いが伝わり、息遣いを感じられる。その表現の可能性に向かって、一歩一歩近づいていった先にドキュメンタリー映画がありました。

(C)TBS

──テレビニュースでは担えない、映画だからこそ届けられる可能性を、須賀川監督ご自身も感じていらっしゃるのですね。

須賀川:テレビでは常にニュース性が求められてしまう。しかし、ドキュメンタリー映画であれば、ニュースのような見出しが立たなくても、自分の主観でパッケージ化して見出しを作ることができます。

今回で言えば、超えられるボーダーと超えられないボーダ―があるという大きなテーマを軸に映画制作をしました。趣味が違う、イデオロギーが違う、肌の色が違う、国籍が違う。日本国内での出身地が違う。僕たちの周りには、本当に大小さまざまなボーダーがありますよね。

基本的に、僕は楽観的な人間なので、どんなボーダーも会話を通して乗り越えられると考えているんです。共通するものが一つあれば、そこで語らい、分かり合える。例えば好きな本、作家、趣味が足掛かりになる。けれど、実は超えられないボーダーが世界にはある。

そのことを今回の取材で突きつけられました。その現実に対して、嫌いなもの、臭いものには蓋をして、超えられない壁を作ってしまうと、その壁はどんどんどんどん高くなっていき、いつか本当に超えられなくなってしまいます。

今、目の前にいる人と人の分断を埋めることはできないかもしれません。しかし、深くさせない方法はあるのではないか。本作『BORDER』は僕なりの人と人の間にある溝、人種と人種の間にある大きな壁への考え方を反映させたい。今回の経験を通してテレビのみならず、WEB動画、ネット記事、YouTubeなど沢山ある中で、あえてドキュメンタリー映画として世界の現状を映すことの意義と可能性を強く感じています。

現実と人々との出会いが未来を固める

(C)TBS

──目には見えない溝を前にしながらも、危険な戦地へ自ら赴き、世界の現状を伝えていこうとする、その原動力はどこから来ているのでしょう。

須賀川:これは、よく聞かれる質問なんですが、実はこれといった‟きっかけ”があったわけではないんです。もちろん、最初から「弱者に寄り添う」というフワッとしたイメージはあり、人の想いを形にする長編ドキュメンタリー作品を作りたいという考えはありました。

ただ、僕がいつもこの手の質問をいただく時、よく思い出すのはアフガニスタンで亡くなられた医師・中村哲先生が語られていたエピソードです。中村先生も人生を捧げて、ぺシャワール会でアフガニスタンの人たちをずっと支援されてました。4年前、銃撃に倒れてしまいましたが、生前、中村先生の言っていた言葉が凄く印象的だったんです。

中村先生は自ら重機を持って行き、水路を作り、水が命を救うんだという志を持って支援を続けていました。彼のもとには、いろんな人が来るらしいんですね。支援を手伝わせて欲しいと。しかし、「人道支援を心からやりたいんです」「先生に憧れてきました」って言う人ほど、実はあまり長く続かないんだと先生は話されていました。

むしろ、「時間持て余しているので、先生のお手伝いして良いですか?」ってフラッと来た人が何十年も続いていく。そのお話がすごく的を得ていると僕は思うんです。

どうしても今の時代はタイムパフォーマンスを優先して、目標、ゴール、手順を明確に決めて、達成していく過程を是とする風潮がありますよね。でも人間ってそんなに簡単なことじゃなくて、こういう難民支援とか、紛争地域に想いを馳せることは、ゴールを定めて、明文化していくような、そんなカッチリしていくものじゃないと思うんです。

そうではなくて、人間の悔しかったり、悲しかったり、モヤモヤしたものが、なんとなくゆっくりゆっくり固まっていって、自分の中の解像度が高まっていくものだと僕は感じているんです。本当にいろんな現場を歩いて行って、いろんな人と出会って、僕自身もつい最近、少しずつ自分自身のライフワークというか、未来が見えてきました。

正直まだふわふわしているところもあるんだと思います。

‟最優先は家族”だからこそ帰ってこられる

(C)松野貴則/Cinemarche

──監督にもご家族がいると伺いました。戦場に向かうときは、そういう大切な人の存在も背負いながら、戦地へ取材に行かれるのですか。

須賀川:実は、家を出る時はリラックスして現地に向かうことが多いんです。行くことが目的ではありません。帰ってこないと事実を伝えられないので、“帰ってくることが最大の目的”。

むしろ、もうダメかもしれないって思うような取材はしちゃ好ましくありません。必ず帰って来られるように準備をするんです。現地のコーディネータ―、僕らは彼らをフィクサーと呼びますが、彼らとの情報共有は欠かせません。

本当に治安の危ない地域であれば、現地の当局、軍の情報局の情報を持っている人と繋がり、戦況を調べる。当然兵器の知識を身につけ、そこで銃撃戦になった場合の対処法など、そういう戦地訓練もしています。

抜かりない準備と知識があって、初めて戦地に行けるものだと考えています。とはいえ、僕の突撃系の取材スタイルが、現場に行くとかなり出てしまうことを、家族は一番知っています。そんな家族から定期的に言われるのは、「優先順位は自分の中でしっかり持っていてね」「家族が一番だよ」という言葉。

その優先順位がひっくり返った時が本当に危ない時なんです。家族が居なかったら、めちゃくちゃやって、今頃、死んでたかもしれません。

──万全の準備と、家族からのお守りのような言葉を胸に戦地へ向かうんですね。

須賀川:その言葉は常に、心の中に想っています。それは取材中ではない場面でも同じです。だからこそ、日常がものすごく大切に感じるんですね。特に最近は、生活上の不都合が起きた時に、イライラしなくなりました。

これまでは日本に帰ってきた直後は寛容なんですけど、時間が経つとだんだんだんだん日本の日常の感覚に戻っていく。でも、電車が遅れたせいで遅刻したり、来るべき宅急便が来なかったり、それで何か不都合があっても、死ぬわけではないですし、明日は来るんですよね。

生活の何かが変わることはなく、家を失うこともなければ、手足を切り取られることもない。そう考えると、世の中のことって、そんなにあくせく、キビキビする必要はないんです。むしろ、そういうことに気を向けられることが、いかに幸せなことなのかを感じます。

‟忘れないでいてください”という願いを叶えていく

(C)松野貴則/Cinemarche

──本作が多くの人々の目に触れることで、人生を見つめ直す、世界を見つめ直すきっかけになると感じています。その上で須賀川監督から観客の皆さんに届けたいメッセージはあるのでしょうか。

須賀川:映画の受け取り方については、あまり考えていません。もちろん、映画の最後に向けて、僕なりにメッセージはしているんですが、世の中は多くの人が居て、一つの事象の切り取り方によっては、人それぞれ受け取り方が違ってくるじゃないですか。

今のイスラエルとガザの戦争もそうです。イスラエルの人質の家族の方からしてみれば、当然、我々日本人とは見え方が違う。ガザ支援を続けてきた人道支援者の人たちからも違えば、双方を支援している赤十字からも視点は違う。おそらく、皆、違う視点と意見を持っている。

僕は世の中はそれでいいと思っていて、まずは知ってもらうことが何より大切だと感じています。

──視点の違いという境界があったとしても「知ることが何よりも大切」と考える根底には、須賀川監督の過去の経験や想いが影響しているのでしょうか。

須賀川:僕が今回『BORDER』というタイトルを付けたもう一つの理由が、忘れられている戦争や分断を、今後も僕は歩いて生きたいという想いからなんです。戦地で苦しむ人たちにとって一番大事なことであり、彼らがいつも僕に言うのは「僕たちのことを忘れないで下さい」という言葉。

たった1、2年前に起きた戦争がもう忘れられ始めている現状は、本来は考えられない事態なんです。2023年、スーダンでも大変なクーデターがあって、国内で家を追われている国内避難民が最多クラスになってしまっている。国民の大多数が家を失っている状態になっても、日本ではそのことをあまり報じていません。

敢えて僕から皆さんに届けるとするならば、今回の映画をきっかけに、それぞれが大きな気づきを得てほしいんです。イスラム国のことを知ってもらう、思い出してもらうことで、他にも何かあったのではないかと、さらなる情報の発見に繋げていってほしい。

視点や捉え方の深さは人それぞれです。しかし、その凹凸があるからこそ、歯車が噛み合い、議論のギアが上がっていくのではないでしょうか。皆、同じことを感じていたら、議論すら生まれません。深刻に捉える人もいれば、軽く受け取る人もいるかもしれない。

そこに議論の火花が生まれることで、世の中の動きが何かしら良い方向に向かっていくことを僕は願っています。

インタビュー・撮影/松野貴則

須賀川拓監督プロフィール

1983年生まれ、東京都出身。慶應義塾大学を卒業後、2006年、TBSに入社。スポーツ局を経て、2010年報道局へ配属以降、数々の地域へ取材を重ねている。

これまで国内外で数々の取材を重ねており、『大麻と金と宗教 レバノンの“ドラッグ王”を追う』(2021)など、世間一般では知ることの難しい危険地帯などの実態を明るみにするジャーナリストとして知られている。

その取材実績と手腕が評価され、2022年には、国際報道における優れた業績を残したジャーナリストに贈られる「ボーン・上田記念国際記者賞」を受賞。須賀川監督の取材するニュース映像はYouTubeでも多くの視聴回数と評価を獲得し、業界内外で今、注目を集めている。

映画『BORDER 戦場記者×イスラム国』の作品情報

【公開】

2024年(日本映画)

【監督】

須賀川拓

【作品概要】

須賀川拓監督自身がシリア国現地へ取材を重ね、過激派組織イスラム国の現在を追ったドキュメンタリー映画。

監督は、TBS系報道番組『NEWS23』専属ジャーナリストを務めており、『大麻と金と宗教 レバノンの“ドラッグ王”を追う』など、踏み込んだ取材をすることで業界内外から注目を集めている。

本作はTBSドキュメンタリー映画祭2024 ソーシャル セレクションとして上映予定。

映画『BORDER 戦場記者×イスラム国』のあらすじ

ジャーナリスト・須賀川拓は過激派組織・イスラム国のイデオロギーが色濃く残るシリアの首都ラッカやアル・ホール難民キャンプに取材を敢行。

そこで、イスラム国の危険な思想に強く共感する人々が、いまだ多くいることを目の当たりにする。

「私たちのことを忘れないでください……」

有志連合とイスラム国の戦争に苦しむ現地の人々の悲痛な叫び。

そして、どこまでも分かり合えない人との境界(BORDER)を目の当たりにしながら、

須賀川は現地の人々に取材を重ねていく。