連載コラム『タキザワレオの映画ぶった切り評伝「2000年の狂人」』第9回

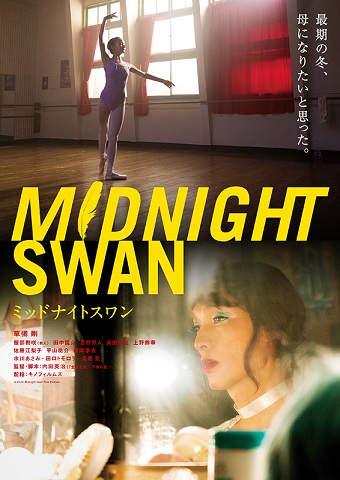

ブラジルの現在を生きる17歳のトランスジェンダーの痛みと希望を描いた青春映画『私はヴァレンティナ』。

ブラジルの小さな街に引越してきた17歳のヴァレンティナは、新しくできた友人にトランスジェンダーであることを伏せて、通称名で学校に通う手続きをするために、蒸発した父の行方を捜索します。

トランスジェンダー当事者である有名YouTuberのティエッサ・ウィンバックを主演に、「ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2009」でオーディエンスアワードを受賞したカッシオ・ペレイラ・ドス・サントスが監督を務めます。

今回は、2022年4月1日(金)より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ渋谷、池袋シネマ・ロサほか全国順次公開される映画『私はヴァレンティナ』をご紹介します。

【連載コラム】タキザワレオの映画ぶった切り評伝「2000年の狂人」記事一覧はこちら

CONTENTS

映画『私はヴァレンティナ』の作品情報

(C)2020 Campo Cerrado All Rights Reserved.

【日本公開】

2022年(ブラジル映画)

【原題】

Valentina

【監督・脚本】

カッシオ・ペレイラ・ドス・サントス

【出演】

ティエッサ・ウィンバック、グタ・ストレッサー、ロムロ・ブラガ、ロナルド・ボナフロ、マリア・デ・マリア、ペドロ・ディニス

【作品概要】

LGBTQの権利保障に前向きに動き、同性婚も認められているブラジル。その一方、トランスジェンダーの中途退学率は82%、そして平均寿命は35歳と言われている。

いまだ根強く残る差別による事件の数々。トランスジェンダーの少女が、ただ自分自身として学校生活を送りたいというごくシンプルな望みすら実現することの難しさをリアルに描き、自分の居場所を探し、あるがままでいることの力強さを描いた本作。

ヴァレンティナ役は自身もトランスジェンダーであり、著名なYouTuberでインスタグラマーとしても活躍中のティエッサ・ウィンバックが演じる。

監督はショートショートフィルムフェスティバル&アジア2009で、オーディエンス・アワードを受賞した『秘密の学校』(2008)のカッシオ・ペレイラ・ドス・サントス。

苦しい状況の中でも若いトランスジェンダーたちにとって希望のある物語を贈りたいという監督の想いから生まれた、未来に捧げる一作。

映画『私はヴァレンティナ』のあらすじ

(C)2020 Campo Cerrado All Rights Reserved.

嘘だらけの青春はいらない——。

ブラジルの小さな街に引っ越してきた17歳のヴァレンティナ。彼女は出生届の名であるラウルではなく、通称名で学校に通う手続きのため蒸発した父を探していました。

未だ恋を知らないゲイのジュリオ、未婚の母のアマンダなど、新しい友人や新生活にも慣れてきたものの、自身がトランスジェンダーであることを伏せて暮らしていました。

そんな中、参加した年越しパーティーで見知らぬ男性に襲われる事件が発生。

それをきっかけにSNSでのネットいじめや、匿名の脅迫、暴力沙汰など様々な危険がヴァレンティナに襲い掛かります。

映画『私はヴァレンティナ』の感想と評価

(C)2020 Campo Cerrado All Rights Reserved.

『私はヴァレンティナ』では、性的マイノリティのアイデンティティを持つ高校生のヴァレンティナを通して、社会に参画しようとするたびに彼女が直面するトラブルの数々が描かれます。

原因は男女以外の性別の生徒を想定していない校則、性別違和を抱える未成年者へのケアが足りない社会制度などさまざま。

中でも直接的に被害を受けるのは、対人関係とりわけ不特定多数の異性との交遊を必要とする学生生活、見ず知らずの同世代が集まるパーティなどが多いです。

引っ越してきたばかりのヴァレンティナは、はじめは新しい友人にトランスジェンダーであることを明かしません。

直感的に、複雑な背景を持っていると思われたくなかったからだろうと想像しますが、トランスジェンダーであることをオープンにすることにより、誘発される危険性は当事者でないと推測が難しいです。

しかし、物語はヴァレンティナに立ちふさがる不自由な生活に終始するだけでなく、新たにできたクラスメイトとの友情の芽生え、連帯によって心の傷を癒し、困難を乗り越えるまでを描き、観客に希望を与えるものでした。

元の性を持たぬ社会

(C)2020 Campo Cerrado All Rights Reserved.

トランスジェンダーであることをカミングアウトせず学校生活を送ることは、高校生のトランス女性にとっては危険から身を守るためだと理解できます。

ヴァレンティナを演じるティエッサ・ウィンバックも、トランスジェンダーの当事者として非常にナチュラルな演技をしており、自らが過去に経験した困難が映画内に如実に反映されていることは想像に難くありません。

実生活においてティエッサはアイデンティティをオープンにしているものの、劇中のヴァレンティナは母親、学校の教員以外には明かさずに生活しており、本作は埋没して日常生活を送ることの困難さを丁寧に拾い上げて描いていました。

毎朝、学校では当たり前のように出欠確認は行われますが、彼女は名前を呼ばれることを危惧して入学前に予め教員側に通称名で呼んでくれるよう駆け寄ります。

出生届の名前で呼ばれることとは、彼女にとって意図せぬアウティングを意味しているのです。

名前を呼ばれる度に出生時は男性であったことが強調され、周囲にいるクラスメートにも元・男性であることが取り沙汰される可能性が常に付きまといます。

冒頭のシーンでは、友人と共に年齢を詐称してクラブに潜りこもうとする様子が描かれます。

偽装した身分証の提示で懸念されるのは年齢だけでなく、写真の見た目と現在の見た目とが異なるという性移行による外見的特徴の変化を指摘される点です。

当たり前のこととして、彼女がみんなと同じように扱われる度、彼女がみんなと同じように行動しようとするたびに、まわりとは違っていることが取り沙汰される苦労を本作は具体的なケースを用いて語っていました。

場所がブラジルであれ、どこの国であれ、現在の社会では出生時に割り当てられた性から完全に逃れて生きることは難しく、その原因は男/女のどちらかに振り分けられ、それに付随する特徴、振る舞いを無意識に刷り込む男女二元論の内面化されたシスジェンダーが当たり前とされる社会にあります。

幼少から「性別違和」に苦しんでいたとされる本作のヴァレンティナには、良き理解者としての母親があり彼女をサポートしている様子が描かれます。

しかし未成年者は保護者の同意なしにホルモン投与や性別適合手術が困難なことから、制度の壁にぶつかることも多く、それに加えて現実では、「大人になってから自己責任で手術を受ければいい」「子どものうちは大人しく割り当てられた性規範に従っておくべき」といった窮屈な生活を強いる言説が、「校則や親の言うことに従うべき」程度の通念と同等に捉えられており、当事者が精神的不安定を招く最悪の可能性すら無視してしまっています。

引越した先の新しい環境では、皆ヴァレンティナとしての姿しか知らないことを彼女自身心地よく思っており、本当の自分でいられることに自由を感じている様子が印象的です。

新学期や転校をきっかけに性別移行する学生を描いた作品として、Netflixシリーズ「ビッグ・マウス」のシーズン4第1話のナタリーや、ドラマ『ロイヤル・ペインズ』のシーズン7第4話に登場するアンナの姿を連想させられます。

どちらの作品においてもカミングアウトした途端、相手から性的な質問を不躾に投げかけられるなど、オープンなトランスジェンダーが日常的に直面する苦労を描いていますが、それぞれ別個の個人である通り、トランスジェンダーを代表するお手本の役割は果たしていません。

これら作品は社会問題を学ぶきっかけ作りに過ぎず、登場人物は当事者の参考例たる教科書では無いからです。

トランスフォビアの意識

(C)2020 Campo Cerrado All Rights Reserved.

年齢を偽って潜入したクラブで会った男性から、トランスジェンダーであることを理由に横暴な態度を取られ、ヴァレンティナは暴行を受けます。この描写は代表的なトランスフォビアです。

代表的な映画で言えば『ボーイズ・ドント・クライ』(1999)とその結末が有名ですが、直接的な暴力の他にも精神的な虐待や嫌悪感を露わにした表現には枚挙に暇がありません。

『クライング・ゲーム』(1992)では、ジェイ・デヴィッドソン演じるディルが恋人に初めて裸を見せた結果、トランスだと知らなかった相手に拒絶され嘔吐されてしまうシーン。

『トレインスポッティング』(1996)では、シックボーイがクラブで知り合った女性と車内でイチャついていたら彼女がトランスであることに気付き、その途端に拒絶し悔しがるシーンなどが挙げられます。

視野狭窄な「モラル」に取り憑かれたシックボーイと対比するかのように、主人公のマークは「将来、男も女もなくなる」と先進的な考えを明らかにしていました。

しかしシックボーイを否定的に描いているこのシーンにも、『クライング・ゲーム』(1992)に似たネガティブな部分が存在しています。

それはトランス女性が男性を「騙して」異性愛主義を貫徹させているように見えてしまっている ところ。

このステレオタイプ的な図式には、トランスジェンダーの女の子と付き合いたいと思うのは恥ずべきことで、それは自分がゲイになってしまうことを意味すると捉えられかねない意識が根底にあります。

トランスはヘテロセクシャルと付き合うことは出来ないと受け取れる表現は、トランスジェンダーを疎外化した上で男女二元論的異性愛主義を強化してしまっています。

シスジェンダー、ヘテロセクシャルの規範を内面化し過ぎた結果、自分自身が認識しないセクシュアリティと交わることへの恐怖と嫌悪がより増大するのだと考えられます。

日本ではU-nextにて配信されているHBO配信ドラマ『euphoria(ユーフォリア)』(2019)では、「有害な男らしさ」を体現するかのような男らしい男の抱く男性性への憧憬が、トランス女性への性的関心へと流動する様子が多角的に描かれています。

同作では性的指向やセクシュアリティの流動性を解きながら、同時に表面上「純粋な」異性愛以外を拒絶しようとする男らしさを滑稽に描いており、クィア表象において批評性の高い作品として非常に興味深く見ることが出来ます。

大局を見た表現を必要とする現状

(C)2020 Campo Cerrado All Rights Reserved.

本作はトランスジェンダーの高校生を主人公にしたヒューマンドラマであり、作品としては「LGBTQ映画」とカテゴリーされます。

「多様性なんて言葉に頼らずとも人間はみな自由な生き方をして良いのだから、”LGBTQ”とか”政治的正しさ”という言葉を持ち出すのは、逆に型にはめた窮屈な考え方だ」という”良きこと”は、問題を不可視化する役割しか果たしていないことはここで断っておきます。

‟「LGBTQ」と言う言葉が過去のものになる”

日本にはニューハーフ、オネエタレントがメディアに登場し、カリカチュアキャラクターを「演じる」ことで、(極端に言えば)世間一般の性的マイノリティのイメージを歪曲してきた歴史があります。(当人がそれを望んだというよりも分かりやすい面白さを優先したメディアがそうさせたことは言うまでもなく。)

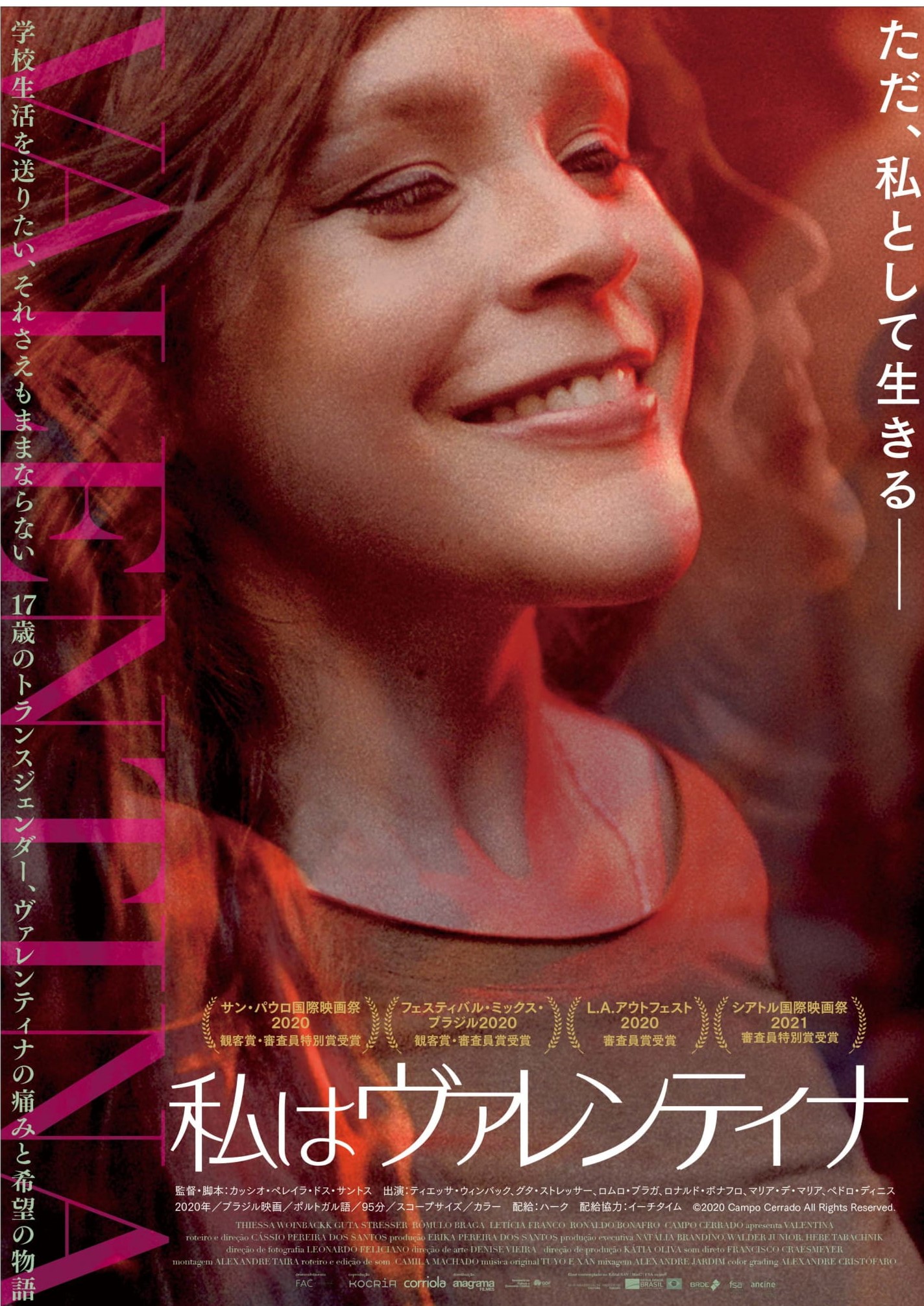

現状日本におけるジェンダー表象の後進性は、トランスジェンダーを扱った日本作品として記憶に新しい『ミッドナイトスワン』(2020)が物語っています。

性別違和を感じていない観客が安心出来るよう(または商業的な理由により)男性の俳優が、女装してトランス女性を演じ、アイデンティティゆえに悲劇的な結末を迎えるという物語。

悲劇的な美としてトランスジェンダーを描くことは、その属性自体を感動のための道具として消費するステレオタイプな表現です。

同作は「トランス女性は元は男性」というシスジェンダーとの非対称性を拡大する意味で、社会問題を訴えようとする作り手の意図と矛盾しており、日本映画界の後進性を象徴しているかのような作品に見えます。

同作の4年前に公開された映画『リリーのすべて』(2016)にて、トランス女性を演じたエディ・レッドメインは、近年の取材にて「トランスジェンダー女性の俳優ではなく、シスジェンダーの自分がキャスティングされたこと」を間違いであったと語っています。

理不尽な差別を可視化する為に政治的正しさに基づく正しい呼称は必要です。

型にはめてかえって窮屈にしているとは曲解した言い回しで、明確な属性すら与えられず存在しないことにされていた人々に表現や言葉を与えるためにLGBTQIA+という言葉が必要とされたのです。

「誰もが自分らしくある」とは、対象をあまりにも抽象化した綺麗事であり、手前の差別を差し置いて掲げるには時期尚早。今はまだ差別是正の遥か手前にあり、差別構造自体を社会と個人がそれぞれ認識する段階にあります。

まずは知らなかったことを知るプロセスを踏むために本作のような劇映画を観ることが、ニュースに関心を持ったり、ジェンダー表象を論じる書籍に触れるきっかけになるかも知れません。

まとめ

(C)2020 Campo Cerrado All Rights Reserved.

遠い国のどこかの田舎街でマイノリティゆえの理不尽に苛まされている少女の物語は、旧態依然とした男性至上主義、表現の自由を巡る劣化した論争の外であぐらをかいている20代シスジェンダー日本人男性の自我を少しずつ小さくしてくれます。

性規範に基づく差別に自分自身が晒される危険性がなく、自分らしくあることに常に安全が伴っている立場の人間からすれば、生きているだけで常に自尊心を傷つけられる誰かの気持ちを理解し代弁することは出来ません。

せいぜい出来ることといえば、既得の優位性に対して無自覚であったことを申し訳なく思うこととその人がこうありたいと思う本来の姿を受け入れることぐらいでしょうか。こんなことを書いている時点で出来る限り知る努力をして啓蒙したいという意図がこのコラムにはあります。

今まさに性別違和を感じている人が、本作『私はヴァレンティナ』を鑑賞すると、これから待ち受ける社会に潜む危険性に対して絶望的な気分になるかも知れません。

現状においてもトランスジェンダーを主人公にした物語は少なく、トランス俳優とシス俳優の間の賃金格差、待遇などの不均衡を是正しようとする「トランスの役柄をトランスの俳優に」という運動を踏まえると、本作は今の映画界に必要とされる作品です。

トランスジェンダーであることに物語は必ずしも悲劇を要請しません。まだ高校生のヴァレンティナにはこれから先明るい未来が待っていますし、人生を全うする時間はまだたくさん残されています。

今回の映画を紹介する記事では現実の社会問題に触れましたが、それによって本作に共感した誰かを傷つけたかもしれません。しかし本作の作り手が問題意識を感じ作品を手掛けたように、鑑賞した誰もが気付かった問題を共有する事は作品の外の現実世界にも大きな影響をもたらします。

照れくさいと思うほど平凡な物言いですが、作品が作られること、それが広く人々に見られることで、それまでになかったものの考え方や見えてこなかった見識はさらに広がるはずです。

映画『私はヴァレンティナ』は、2022年4月1日(金)より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ渋谷、池袋シネマ・ロサほか全国順次公開。

【連載コラム】タキザワレオの映画ぶった切り評伝「2000年の狂人」記事一覧はこちら

タキザワレオのプロフィール

2000年生まれ、東京都出身。大学にてスペイン文学を専攻中。中学時代に新文芸坐・岩波ホールへ足を運んだのを機に、古今東西の映画に興味を抱き始め、鑑賞記録を日記へ綴るように。

好きなジャンルはホラー・サスペンス・犯罪映画など。過去から現在に至るまで、映画とそこで描かれる様々な価値観への再考をライフワークとして活動している。