連載コラム『のび編集長の映画よりおむすびが食べたい』第4回

「Cinemarche」編集長の河合のびが、映画・ドラマ・アニメ・小説・漫画などジャンルを超えて「自身が気になる作品/ぜひ紹介したい作品」を考察・解説する連載コラム『のび編集長の映画よりおむすびが食べたい』。

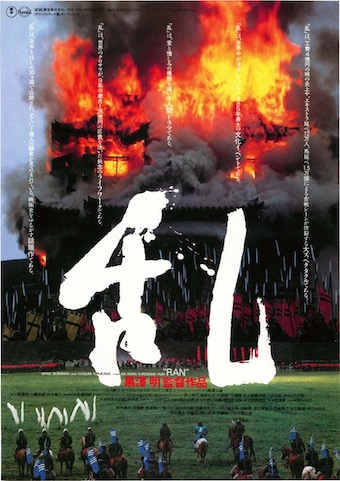

第4回で考察・解説するのは、第3回『乱』に続いての黒澤明監督作『影武者』です。

戦国武将・武田信玄の影武者となった男の運命とその顛末を描いた本作。

本記事では、映画『影武者』の製作では欠かすことのできない有名エピソードを紹介しつつ、思いがけず「巨匠」と呼ばれるようになってしまった映画監督・黒澤明の経歴と日本映画界に対する思いから本作を考察・解説していきます。

連載コラム『のび編集長の映画よりおむすびが食べたい』記事一覧はこちら

CONTENTS

映画『影武者』の作品情報

(C)1980 TOHO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

【公開】

1980年(日本映画)

【監督】

黒澤明

【脚本】

黒澤明、井出雅人

【製作】

黒澤明、田中友幸

【海外版プロデューサー】

ジョージ・ルーカス、フランシス・フォード・コッポラ

【撮影】

斎藤孝雄、上田正治

【音楽】

池辺晋一郎

【キャスト】

仲代達矢、山崎努、萩原健一、大滝秀治、隆大介、油井昌由樹、桃井かおり、倍賞美津子、室田日出男、志浦隆之、清水綋治、清水のぼる、山本亘、杉森修平、油井孝太、山中康仁、音羽久米子、山下哲夫、阿藤海、江幡高志、島香裕、田辺年秋、井口成人、山口芳満、金窪英一、杉崎昭彦、宮崎雄吾、栗山雅嗣、松井範雄、矢吹二朗、土信田泰史、渡辺隆、曽根徳、伊藤栄八、フランシスコ・セルク、梁瀬守弘、アレキサンダー・カイリス、加藤敏光、ポール大河、清水利比古、大村千吉、志村喬、藤原釜足、浦田保利(観世流)、金子有隣

【作品概要】

実在の戦国武将・武田信玄とその影武者にまつわるエピソードを題材に、影武者として生きる運命を背負わされた盗人の顛末を描いた時代劇。黒澤明にとって『デルス・ウザーラ』(1975)以来5年ぶりの監督作となった。

海外版プロデューサーを手がけたのは、ともにハリウッドを代表する映画監督であり、本作の次に黒澤が監督した『乱』でも同様に海外版プロデューサーを務めたジョージ・ルーカスとフランシス・フォード・コッポラ。

主演は、武田信玄と影武者の一人二役を演じた仲代達矢。また黒澤映画の常連俳優であった志村喬と藤原釜足にとって、最後の出演作となった。

映画『影武者』のあらすじとネタバレ

戦国武将・武田信玄の元に、信玄の弟・信廉によって信玄と瓜二つの影武者が連れられてくる。下賤の生まれであり盗人であった影武者は、磔の刑に処せられる寸前だでしたが、その信玄と瓜二つな容姿を買われたのです。

影武者は信玄にも無礼な態度をとりますが、信玄はそれを咎めることなく「どんな手を使ってでも天下をとらねば、この世に血が流れ続ける」と自身の意を伝えるのでした。

やがて、天正元年。信玄とその軍勢は、東三河にある野田城の陥落を目前に控えていました。しかしその夜、彼は一人の足軽の狙撃によって重傷を負ってしまいます。

かろうじて生きてはいたものの、しかし自身の死期が間もなくだと悟った信玄は、たとえ己が死んだとしても、まだ幼い嫡孫である竹丸が成長するまで三年間はその事実を隠すよう遺言を伝えました。

その頃、信玄が撃たれたという情報は瞬く間に各武将の元へ届き、中でも徳川家康と織田信長は誰よりも信玄の生死を確かめようとします。そして家康は、信玄を狙撃した本人である足軽と面会する中で、信玄の死は近いと察しました。

のちに信玄は息を引き取り、信廉と重臣たちはかねてより準備していた影武者を立て、武田家の存続のためにも信玄の遺言を守ることにします。

戦場に信玄そっくりの影武者が現れると、武田軍は「御屋形様」が生きていたことを喜びます。また徳川・織田両家の間者たちも、影武者があまりにも瓜二つであるゆえに信玄の死を確かめ切れずにいました。

信玄が撃たれたこと、武田家の医者(峠で信玄を看取り、口封じに殺された)の斬殺死体を発見したことなどの情報を得てはいたものの、信玄の死という確かな情報を得られない信長は苛立ちをあらわにします。

一方、影武者は武田家の城内でも盗みを働こうとしますが、大きな壺の中に隠されていた信玄の亡骸を偶然見つけてしまいます。そこで初めて信玄の死を知らされた影武者は気力を失い、その役を降りたいと願い出ます。

重臣の山県昌景に情けをかけられ、殺されることなく城を後にした影武者は後日、水葬される信玄の姿を見届けるために湖へ向かいます。

しかし徳川・織田両家の間者が、水葬の様子を見て信玄の死を確信する様子を目撃した影武者は、亡き信玄の意志や恩義のために、再び影武者を務めることを懇願しました。

影武者は信玄として儀式に参加し、無事に探りを入れ続ける間者たちの目を欺きます。また竹丸や側室たちに対しても、その場の機転によって信玄本人と信じさせたほか、その仕草や振る舞いは時に生前の信玄を思い出させるほどでした。

ただ、気性の荒さゆえに生前の信玄にしか懐かなかった愛馬・黒雲に対しては、重臣たちは「馬は人を見抜く」と考え、影武者を近づけさせないようにしました。

映画『影武者』の感想と評価

(C)1980 TOHO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

日本映画史に残る「勝新」降板と代役

莫大な製作費(最終的には26億円かかり、当時最大規模の製作費に)のせいで企画が進まなかった『乱』を何とか撮るため、「使用した甲冑や衣装などを『乱』の撮影に流用してしまおう」という『乱』製作費の節約策として企画されたという逸話を持つ『影武者』。

その後、高額の製作費によって資金集めに難航するという本末転倒な状況に陥った『影武者』ですが、本作が1980年の公開前から注目を浴び、公開後には興行的にも大成功を記録した理由には、「勝新」こと俳優・勝新太郎の降板騒動が関わっているのは言うまでもありません。

黒澤の監督作『羅生門』『七人の侍』『用心棒』を絶賛し、撮影前から武田信玄/影武者役へのやる気を見せていた勝新太郎。しかし勝の演技観とその姿勢、黒澤の徹底したこだわりによる映画作りは意見の対立を引き起こし、ついには降板という結果をもたらしました。

勝の代役に選ばれたのは、『乱』での主演がすでに内定していた仲代達矢。しかし元々仲代と勝は友人関係にあったこと、当時マスコミによって感情的ともとれる報道がされたことから、この事件は世間でも大きく注目され、良くも悪くも『影武者』のヒットをもたらす要因となったのです。

「巨匠」とは「ほんもの」の意か?「にせもの」の意か?

(C)1980 TOHO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

『乱』において、黒澤は主人公の戦国武将・秀虎に「老いてゆく映画監督」としての自己を投影していました。

それは『乱』の準備作的意味を持つ作品でもあった『影武者』でも同様であり、武田信玄の影武者となった主人公には「思いがけず“巨匠”と呼ばれるようになった映画監督の本音」の肖像が少なからず投影されています。

黒澤は1936年にP.C.L.映画製作所(のちに東宝と合併)の助監督募集に応募したのを機に、映画の世界に飛び込むことに。ただ当時、多くの大手映画会社の助監督採用には「大学卒」という条件が原則であれ、暗黙の了解であれ存在し、絵や文学に対する理解や才能を感じとった映画監督・山本嘉次郎の推薦がなければ、最終学歴が旧制中学校卒であった黒澤も映画監督になれなかったのかもしれないのです。

そうした経緯はもちろん、監督デビュー作『姿三四郎』(1943)を撮るまでに多くの映画企画の実現に失敗・挫折し続けてきたこと。また黒澤の屈指の代表作『羅生門』(1950)が当時の海外映画祭で大絶賛された際も、同作をヴェネツィア映画祭に出品すべく尽力したのは大映ではなく、海外用字幕までも自費で制作した映画会社イタリフィルムの社長ジュリアーナ・ストラミジョーリであったこと。

日本映画を誰よりも過小評価する、日本映画界に対する違和感を抱きながらも映画を撮り続け、思いがけず「巨匠」と呼ばれるまでの映画監督となった黒澤の心中には、権威や権力と呼ばれるもの、あるいはそれらが作り出す「真贋」といった価値の曖昧さが常にがつきまとっていました。

しかし同時に、「巨匠」それ自体は「にせもの」であるはずなのに、延々とのしかかかり続ける「ほんもの」の重責とプレッシャーもまた味わっていたはずなのです。

敵・味方関係なく、猛将・武田信玄という「ほんもの」が死んでもなお翻弄される人々。「人あってこその影法師」という作中のセリフ通り、「ほんもの」であり「にせもの」であり、「ほんもの」でなく「にせもの」でない影武者となってしまった人間。

そして、たとえ「にせもの」という烙印を押されても、それでも「ほんもの」の情動が生じてしまう人間の性。

どれほど「ほんもの」「にせもの」に苦しめられ苛まれようとも、この世で生きてゆく以上、その価値から逃れることのできない人間……映画『影武者』の主人公たちのその姿を、真実と捉えることも残酷と捉えることも可能ですが、同様に「ほんもの」でも「にせもの」でもない「巨匠」となった映画監督が、ようやく吐き出した本音であるのは確かでしょう。

まとめ/真贋が氾濫する時代を歩む『影武者』

「『世界のクロサワ』の『クロサワ』って誰?」という問いがもはやテンプレ化し、映画監督・黒澤明が「巨匠」であると言う人間も少なくなりつつある2022年現在。

ただその状況は、晩年まで「巨匠」という言葉に振り回されてきた黒澤にとっては、「自身の映画がその時代にどう評価されるのか」の答えがより純粋で明白なものとなる、むしろよい傾向なのかもしれません。

黒澤が生き抜いてきた時代以上に、「ほんもの」「にせもの」が氾濫し人々が翻弄され続けている2022年現在。

1923年の関東大震災で破壊された街と屍に満ちた光景を目にした上で、戦時中のフィルム配給制限や検閲、戦意高揚映画という「ほんもの」を気取る「にせもの」たちに表現を潰された経験を持つ黒澤が描いた「ほんもの」「にせもの」をめぐる人間の性は、果たしてどのように受け取られるのでしょうか。

次回の『のび編集長の映画よりおむすびが食べたい』も、ぜひ読んでいただけますと幸いです。

連載コラム『のび編集長の映画よりおむすびが食べたい』記事一覧はこちら

編集長:河合のびプロフィール

1995年生まれ、静岡県出身の詩人。2019年に日本映画大学・理論コースを卒業後、2020年6月に映画情報Webサイト「Cinemarche」編集長へ就任。主にレビュー記事を執筆する一方で、草彅剛など多数の映画人へのインタビューも手がける。

2021年にはポッドキャスト番組「こんじゅりのシネマストリーマー」にサブMCとして出演(@youzo_kawai)。

photo by 田中舘裕介