連載コラム「偏愛洋画劇場」20

今回の連載でご紹介するのは、名匠ロマン・ポランスキー初期短編集に見る才能の片鱗。

2019年11月10日から23日まで、二週間にわたって開催されたポーランド映画祭での上映作品群のひとつが、ロマン・ポランスキー監督初期短編集でした。

祖国ポーランドを飛び出し世界の名監督となったポランスキーの数奇な人生と共に、若き日に製作した5つの作品の魅力をお伝えします。

CONTENTS

ポーランドを代表する監督ロマン・ポランスキー

参考動画:ロマン・ポランスキー監督のインタビュー

ロマン・ポランスキーは1933年、ユダヤ教徒のポーランド人の父とカトリック教徒で生まれのポーランド人の母親の間に生まれました。

少年期は第二次世界大戦中、ドイツがポーランドを占領している最中のこと。

ポランスキー一家はユダヤ人ゲットーに収容されましたが、父は有刺鉄線を切ってまだ身体の小さな子ども達を逃し、少年のロマンは逮捕を逃れました。

母はその後虐殺され、父はアウシュビッツに連行されましたが生き延びました。

ゲットーから脱出した後もナチスの手を逃れるため転々とした少年ロマン・ポランスキー。

また証言によれば、母は当時妊娠していたそうで、この凄惨な経験は彼の後の作品に大きな影響を与えることになります。

戦後は『エロイカ』(1957)のアンジェイ・ムンクや『灰とダイヤモンド』(1958)『鉄の男』(1981)のアンジェイ・ワイダなど世界的な映画監督を輩出したウッチ映画大学に進学。

冷戦下は祖国で俳優として活動した後、1962年に『水の中のナイフ』で監督デビュー。本作はアメリカで絶賛され、アカデミー外国語映画賞へノミネートされます。

その後イギリスに移った彼はカトリーヌ・ドヌーヴを主演に『反撥』(1965)、『吸血鬼』(1967)を発表。『吸血鬼』に出演したアメリカ人女優シャロン・テートと結婚。

しかし軌道に乗っていた最中、新たな悲劇が彼を襲います。シャロンは当時妊娠していたポランスキーの子と共に1969年、カルト教団マンソン・ファミリーにロサンゼルスの自宅で虐殺されるのです。

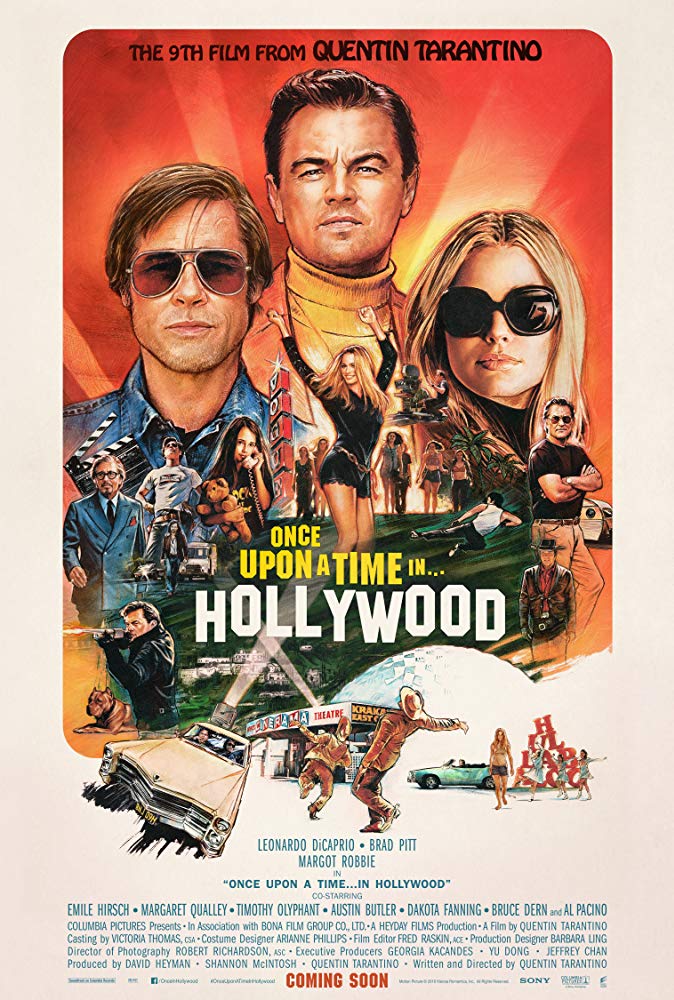

本事件は2019年に公開されたクエンティン・タランティーノ監督作品『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』の原案となっています。

前年の1968年、ポランスキーは悪魔崇拝者の隣人たちに囲まれた妊婦の恐怖を描く『ローズマリーの赤ちゃん』を製作したばかりのことでした。

さらにその後ポランスキー自身が未成年に対する性的行為を訴えられ、本人は無実を主張するも逮捕。

釈放された後はハリウッドを捨てることを決意し再び欧州を拠点に移し、『テス』(1979)や『赤い航路』(1992)などを発表。

そしてユダヤ系ポーランド人のピアニスト、ウワディスワフ・シュピルマンの体験記を脚色した作品『戦場のピアニスト』(2002)でカンヌ国際映画祭パルム・ドール、アカデミー賞監督賞を受賞します。

2019年現在ポランスキーは86歳ですが近年も精力的に映画製作を続け、約30年連れ添っている妻で女優のエマニュエル・セニエを主演に『告白小説、その結末』(2017)などを発表。

また2019年の最新作、作家のエミール・ゾラが冤罪事件を告発した公開状に基づく映画『私は弾劾する』はベネチア国際映画祭で絶賛され、審査員大賞を受賞しました。

今回はそんな世にも奇妙な人生を送ってきたロマン・ポランスキーが学生時代やキャリア初期に製作した短編集と、その頃からすでに見える彼の作家性についてご紹介します。

短編第1作『殺人』

【製作】

1957年

【原題】

Morderstwo

『殺人』のあらすじ

ストーリーはある部屋に男がやってきて、そこで寝ている男をナイフで殺害してまた去っていき…。

『殺人』の感想と評価

映画学生はプロダクションの授業で一番最初に1、2分の短編映画を製作するのですが、この『殺人』がウッチ映画大学在学中にポランスキーが撮った記念すべき第1作目の映画です。

非常にシンプルな物語の本作。

小さなナイフで突き刺しただけで男は死ぬものなのか、どのような動機で殺人をはたらいたのか、後に残っているのは怒りなのか爽快感なのか…そんな疑問は残りますが、不穏さを強調する空間の見せ方を模索したあとが感じられ、荒削りながら彼のセンスが伺えます。

短編第2作『微笑み』

【製作】

1957年

【原題】

Usmiech zebiczny

『微笑み』のあらすじ

アパートの階段を降りてきた男はある家の窓が開いていることに気がつきます。

こっそり覗いてみるとそこには顔は見えないものの、入浴中の女性の身体が。

しめしめとばかりに微笑む男。一度は通りすぎますが、牛乳配達の男が去るのを見計らってこっそり再び覗きに行きます。

しかしそこで身体を拭いているのは太った男性でした…。

『微笑み』の感想と評価

『殺人』と同じく2分間の無声映画が『微笑み』。

気の抜けるようなコメディですが、影で動きを見せる映像は1940-50年代のフィルム・ノワールや恐怖映画が多く製作された1920年代のドイツ表現主義作品のよう。

カメラを手に映画作家としての人生を歩みだしたポランスキー青年の、“映像で語る”ことへの試行錯誤が浮かびあがっている作品です。

これがきっかけで退学危機『パーティーを破壊せよ』

【製作】

1957年

【原題】

Rozbijemy zabawę

『パーティーを破壊せよ』のあらすじ

映画は昼間、とある庭でパーティーの飾り付けをするところから始まります。

夜は音楽隊も加わりおしゃれをした人々が集合、酔っ払って楽しそうに踊りまわっています。

その様子を伺うのがシャツにチノパンとラフな格好、どこかアメリカの不良らしい雰囲気も漂う若者たち。

彼は無理やり庭園に入ってドアマンを取り囲み殴り、あちらこちらで暴れてめちゃくちゃにします。

そうして宴の残骸だけが映像に漂う中で幕は閉じます。

『パーティーを破壊せよ』の感想と評価

タイトル通り若者たちが“パーティーを破壊する”までを描いた約8分間の短編映画である本作は、ポランスキーがウッチ映画大学在学中実際にパーティーを開き友人たちを呼び撮影されました。

プロットがあるとはいえどどんちゃん騒ぎになったため、学校から大目玉を喰らい退学の危機になったそうです。

ぐるぐる踊り回る人々のめまぐるしいショット、足元のズーム、音楽隊がパーティーの狂騒を演出し、学校内の階級闘争がおかしくもリリカルに描かれており不思議な余韻を残します。

初期作品で一番の傑作『タンスと二人の男』

【製作】

1958年

【原題】

Dwaj ludzie z szafą

『タンスと二人の男』のあらすじ

海から二人の男がタンスを担いでやってきました。

砂浜でタンスを下ろして一息つき、どこか楽しそうな男たち。

彼らはタンスを担いだまま街に出ますが大きなタンスと一緒では路面電車にも乗れず、カフェにも入ることができません。

それでもタンスを置き去りにすることなく二人はうろうろ。

途中チンピラに絡まれボコボコにされ、タンスに取り付けられていた鏡は割れてしまいます。それでもトボトボ歩き続け二人は砂浜へ再びたどり着き、海へと戻っていくのでした…。

『タンスと二人の男』の感想と評価

この作品は初期短編集で最も有名と言っても過言ではありません。

台詞はありませんが、音楽はポーランドを代表するジャズピアニストのクシシュトフ・コメダ。彼はのちにポランスキーの『水の中のナイフ』『ローズマリーの赤ちゃん』の音楽も手がけています。

また当時20代の若きポランスキーも二人の男に絡み殴るチンピラ役のひとりとして出演しています。

フランスの劇作家、サミュエル・ベケットによる戯曲の傑作『ゴドーを待ちながら』の主人公、ウラジミールとエストラゴンのような気の抜けた滑稽さのある二人の男。

彼ら二人が重荷を背負いあちらこちらを放浪する中で挟まれるのは彼らに向けての暴力、猫への虐待は謎の殺人現場といった死の匂い。

彷徨い行き場所をなくした二人は海へ戻っていくほかありません。

『タンスと二人の男』の中で見られる疎外感や違和感はポランスキーの後作、ポーランド系の青年がパリにアパートの一室を借りたことから奇怪な出来事に巻き込まれる『テナント/恐怖を借りた男』(1976)により恐ろしさを増して現れています。

ゲットーを脱出しあちこち渡り歩きながらも常に祖国、居場所には帰れないという寂寥や各地で感じた疎外感を知るポランスキーの作家性はこの時既ににじみ出ていたと分かる、美しく詩的で淋しい作品です。

悲しくもフェティッシュな怪奇映画『ランプ』

【製作】

1959年

【原題】

Lampa

『ランプ』のあらすじ

どこかの街、通りに面した部屋で作業をしている初老の男性。一人淡々と人形を作っています。

しかし夜も更ける頃、何者かが釘を扉に打ち始めました。窓にも板を取り付け、人形師の部屋を完璧に封鎖していきます。

真っ暗になった部屋でランプの灯りが立ち上り人形たちを燃やし始めました。何もかも焼き尽くされていく人形たちをカメラは虚しく映し続け、幕が閉じます。

『ランプ』の感想と評価

カトリーヌ・ドヌーヴ主演の『反撥』は性的な事柄に嫌悪感を抱く女性が主人公。彼女は姉と一緒にアパートに住んでいるのですが、姉は毎晩のように恋人を連れ込んでおり、主人公はそのことをきっかけに精神を病んでいきます。

『ローズマリーの赤ちゃん』も『テナント/恐怖を借りた男』も館やアパートが舞台で、長編デビュー作『水の中のナイフ』はボートを舞台にしたひやっとする心理劇です。

このように閉鎖的な空間に身を置いている/置かざるをえないキャラクターが恐怖を味わうといったホラー、サスペンス映画をポランスキーは送り出してきました。

本作『ランプ』は、人形が次々と映し出されるフェティッシュな魅力もあるホラー映画の短編ですが、ポランスキーの生い立ちを踏まえるえと、本作は収容所というおぞましい負の歴史を連想させます。

抵抗する術もなく焼き尽くされていく人形たちや彼らのバラバラの手足は人間の死体そのもの。

真っ暗な中浮かび上がる燃やし尽くされていく人形の顔には戦慄が走ります。

両親はアウシュヴィッツに送り込まれ母は虐殺された、少年期に体験した戦争の悪夢をポランスキーは炎の中の人形たちに映したのでしょうか。

まとめ

どんな名匠たちにも学生だった時があり、初めてカメラを手に取った瞬間、脚本を書いた瞬間、演技をした瞬間がある…。

初期の作品は荒削りな魅力とともに、彼らが人生をかけて描き続けたいテーマを感じるヒントを感じることもできます。

事実は小説よりも奇なりという言葉がぴったりの道を歩んできたロマン・ポランスキー。

凄惨な過去や現実を見つめ淡々と映画に昇華させる、半世紀以上貫いてきたその彼の姿勢は芸術家そのものです。