連作コラム「映画道シカミミ見聞録」第24回

こんにちは、森田です。

2018年12月14日、吉祥寺パルコ地下2階に全5スクリーンの複合型ミニシアター「アップリンク吉祥寺」がオープンします。

これまで「アップリンク渋谷」では、年末年始に「見逃した映画特集」を開催し毎年の風物詩となっていましたが、新しくできる吉祥寺の映画館では、それを記念し過去5年にわたる名作を集めた特集上映が組まれます。

題して「見逃した映画特集 Five Years」。期間はこけら落としの日から2019年1月25日までの約1か月間です。

今回はそのうちの1本、2014年の選出作品『祖谷物語―おくのひと―』を取りあげ、自然と人間の共存に必要な視点を提示してみます。

CONTENTS

映画『祖谷物語―おくのひと―』のあらすじ

(蔦哲一朗監督 2014年公開)

(C)2012 ニコニコフィルム All Rights Reserved.

本作は、ほぼすべてのシーンを徳島県の山奥で撮影し、そこで暮らす人々と四季折々の表情を記録した長編叙事詩です。

国際的な評価も高く、第26回(2013年)東京国際映画祭「アジアの未来」部門でスペシャル・メンションを授与されたのを皮切りに、ノルウェーのトロムソ国際映画祭ではグランプリ、イギリスのパンアジア映画祭では最優秀作品賞、そして香港国際映画祭では審査員特別賞を受賞するなど、世界各国の映画祭に出品されました。

世界中の観客の目を奪った要素にまず、35mmフィルムで撮影した壮大なロケーションがあげられます。

日本最後の秘境 徳島県・祖谷(いや)

舞台は現在の徳島県三好市にある「祖谷(いや)」という地域で、総面積は東京23区の約半分の335 k㎡、人口は3500名ほどの限界集落です。

岐阜県の「白川郷」、宮崎県の「椎葉村」と並んで日本三大秘境と呼ばれ、副題の「おくのひと」とは「山奥に住む人」を意味しています。

人里離れたこの峡谷は、平家が逃れ落ちてきた土地としても知られており、本作においては「現代の落人」がやってくることから物語が動きだします。

3組の落人

(C)2012 ニコニコフィルム All Rights Reserved.

映画の冒頭、1台の車が谷に滑落して潰れています。

通りかかった住民のお爺(田中泯)が見やると、雪原に赤ん坊が横たわっている姿が。

17年後、春菜(武田梨奈)として登場する子どもは、文字通り「落ちてきた少女」です。

一方、東京から行くあてもなく迷いこんできた工藤(大西信満)は、まさしく“都落ち”にふさわしい存在。

渓流に身を投げようとして失敗し、その後、お爺と春菜の質素な生活に感化されて、みずからも畑をはじめるようになります。

3人目は外国人で、環境保護のためにデモ隊を率いるマイケル(クリストファー・ペレグリニ)です。

祖谷では山を削ってのトンネル工事が推し進められようとしており、マイケルを中心とした反対派グループが直接行動も辞さない姿勢で暮らしています。

おなじく外部からやってきた工藤に対し、マイケルはこのように語りかけました。

「悪循環から抜けだすためには、とりあえずドロップアウトも必要です」

蔦哲一朗監督のメッセージ 自然と人間の共存

(C)2012 ニコニコフィルム All Rights Reserved.

自身も徳島県出身の蔦監督は、映画制作のデジタル化にあらがい、フィルムでの撮影にこだわりながら、「本当の映画らしさ」を追求してきました。

本作ではそれが「本当の豊かさ」を求める主題と重なりあい、画に説得力を与えています。

「自然と人間の共存とはなにか」を人生のテーマに映画をつくりつづけてきたという蔦監督は、パンフレットのなかでこう述べます。

「もちろん、文明を放棄することが人類の未来だとは思いませんが、現代人が文明と自然観のバランスを失う前の分岐点のようなものを祖谷に見たのだと思います」

文明と自然 5つの矛盾にみる分岐点

(C)2012 ニコニコフィルム All Rights Reserved.

“バランスを失う前の分岐点”とは、文明と自然のどちらか一方に偏ることなく成立している緊張関係であり、別の見方をすれば“矛盾”が維持されているポイントだと考えられます。

本作ではおもに以下5つの観点から、巧みにその問いがわかるように描かれています。

1点目は「資源」と「産業」の関係です。

祖谷において、金銭的な富を生みだす資源は「山」にあることは、疑いようもありません。

それをどう加工していくかが問題ですが、工場のラインに時代の流れが反映されています。

たとえば作中では、“自然”の象徴である木々が、“機械”によって分割され、割り箸ができる過程が映しだされます。

2点目は「開拓」と「害獣」の影響です。

拡大造林や公共事業により、山が荒れ、鹿や猿や猪などの獣が民家の畑を襲うようになりました。

そこで行政は猟師に「害獣駆除」の要請をしますが、これを“自然な行為”と位置づけるのは難しいでしょう。

“マッチポンプ”というべきか、人間がまいた種を人間が急いで刈っている“滑稽さ”が見いだせます。

3点目は「雇用」と「流出」の相反です。

マイケルが問題視していたトンネル工事。それは農民から建設業者に転身せざるをえなかった人々の雇用をつくっています。

ではトンネルが完成したらどうなるでしょうか。都心へのアクセスが容易になり、若者たちは“外”へ出ていってしまうのではないでしょうか。

実際に、工事に従事していたアキラ(村上仁史)は、開通したばかりのトンネルに車を走らせ、町を去った1人目となりました。

4点目は「自然」と「農業」の差異です。

緑あふれる“自然”も、人の手が入らないとただの“荒れ地”になってしまいます。

自然があるからいいね、と人が簡単に口にするとき、それを維持する労力や人手はイメージしているでしょうか。

落人のひとりである工藤は、やがてその現実に直面し、2度目の挫折を味わうことになります。

5点目は「生活」と「活動」の不一致です。

ここまでみてきたように、自然と暮らすことと、自然を守ることとは互いに相いれない面を持ちあわせています。

つまり“生活者”には立場上できないことが多々あり、本作では“よそ者”たちが自然破壊への異議を唱えていました。

いわば“国土”を守る“外国人”というわけです。

ジブリ映画に共通する姿勢

(C)2012 ニコニコフィルム All Rights Reserved.

重ねて確認しますが、これらの「矛盾」がみえるということは、まだバランスを失っていない証であり、より深刻な状況はそれが感じられなくなったときに訪れます。

東京にいて、「資源と産業」の関係を意識するでしょうか。あるいは「環境保護」に頭を悩ませるでしょうか。

完全なまでに「自然」が排除された町では、そういった発想は浮かびそうにありません。

分岐点を越えてしまった社会では、逆説的に諸矛盾が消えてしまうのです。

本作のイントロダクションには、『となりのトトロ』(1988)や『おもひでぽろぽろ』(1991)といったジブリ作品の醸しだす世界観とのつながりが言及されていますが、「矛盾を矛盾のまま克明に描きだす」という点では、『もののけ姫』(1997)がもっとも近いところにあります。

蔦監督はパンフレットのインタビューで「ジブリ作品ではないですが、風の吹き方なんかも楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントを残しています。

たしかに、風に吹かれた木の葉が舞ったのを契機に、お爺は人間としての使命を終え、体に苔を生やし自然に帰る段階に入ってゆくなど、「重要な場面で風が吹く演出」が随所でうかがえます。

また「日本を舞台としたファンタジー作品」という共通点もあるでしょう。『祖谷物語』は大自然のリアリズムの枠組みのなかで、現実には起こらない寓話めいた物語を展開させているのが特徴的です。

しかし、『もののけ姫』を引きあいにだせば、人間と自然をめぐる関係で「安易に問題を解決させない姿勢」こそが、いちばん重要な精神として共有されているのが伝わってきます。

『もののけ姫』では自然との和解が果たされたわけでもありませんし、戦いの傷は傷のまま動物と人間に刻まれつづけます。

「自然」の犠牲のうえに「人間」が存在しなければならない根源的な矛盾や業を、両作品ともできるかぎり嘘のない画にすることでドラマに仕上げているのです。

祖谷物語と四季

(C)2012 ニコニコフィルム All Rights Reserved.

「嘘のない画」と表現しましたが、映画は映画である以上、虚構のうえに成り立っています。

ただ、オール・ロケであったり、撮影に長期間を費やしたりしていると、その偽りのない姿勢が画で感じられることがあります。

蔦監督がいう「本当の映画らしさ」とは、虚構装置の映画に宿る制作者の魂のようなものを指すのではないでしょうか。

それは見えないけれど、フィルム等の諸条件によって“見える”ものです。

本作の撮影は2011年の秋にスタートし、2012年2月の厳しい冬の撮影からの春を経て、8月の夏にクランクアップしています。

一部、東京パートをはさんで、約1年を祖谷の四季とともに過ごしたわけです。

美しい画もさることながら、山でじっくり、時間をかけて制作に挑んだその姿勢が、世界的な評価にもつながったはずです。

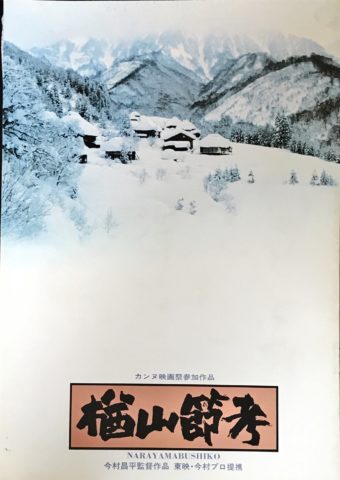

楢山節考と四季

(C)今村プロ・東映

同様のスタイルで世界から絶賛された日本映画に、今村昌平監督の『楢山節考』(1983)があります。

同年のカンヌ国際映画祭で、ロベール・ブレッソン監督の『ラルジャン』やアンドレイ・タルコフスキー監督の『ノスタルジア』といった並み居る強豪をおさえ、最高賞のパルムドールに輝きました。

撮影は長野県北安曇郡小谷村の廃村で、完全合宿制のもと実施。

パンフレットの「今村組撮影日誌」によれば、1981年の冬にクランクインし、1982年の春、夏、秋、冬をめぐり、1983年の年明けにクランクアップを迎えています。

今村監督の「自然」と向きあう姿勢は徹底しており、実際に「生活」を営んでいたようです。

「五月の終り、スタッフ全員で田植え。のちに田んぼのシーンで使うためだ」

「今村組には農耕班なるものが組織されている。劇中で必要な作物、稲、アワ、ヒエからソバ、それにトマト、キュウリなどの野菜に至るまで、この農耕班が中心になって、種まきから獲り入れまでをやってのける」パンフレット「今村組撮影日誌」1982年・夏より

今村昌平監督の自然観

『楢山節考』パンフレット

ここまでして自然と一体になって『楢山節考』を撮った理由。

「豊かではあるが、生きる意味を失っている現代社会に対し、貧しく飢えているが、生きる意味を持つ社会がかつてはあった」

パンフレットの冒頭で、今村監督はそう語りはじめます。

「過酷さに堪え、逆らわず、厳しい自然に従い、自然と調和を保ちながら、誰もが生を全うしなくてはならない。猛々しく戦うのではなく、柔らかに、呑気に、やさしく、生きるのである」

そのなかで、もうすぐ70歳になるおりんは、“姥捨て山”に行く運命にあります。

「自ら死ぬことが他を生かすことであり、他を生かす為の死が、彼女自身の生なのだということを知っている。」

「死ぬことが、『完全に生きる』ことであり、死を目前にした彼女の生は充実する」

『祖谷物語』のお爺も、「ずっと一緒にいたい」という春菜の願いとは裏腹に、“お告げの風”を受けたあとは、ゆっくりと死にむかってゆきます。

その思いは、おそらくおりんの胸中とおなじで「他を生かすこと」に違いありません。

春菜にとっては、お爺の残酷な選択にみえるでしょう。しかしそれが「自然」であり、むしろ今村監督はこのように現代を見つめていました。

「だが、現代を振り返って見る時、管理社会の一片の歯車と化す人間の姿は、残酷ではないと言い切れるだろうか」

最大の矛盾「死」を最後の拠点に

(C)2012 ニコニコフィルム All Rights Reserved.

その通り、東京に出た春菜は表情も言葉も失い、「現代」という状況が、山々に囲まれた環境よりも「残酷」であることが示唆されています。

ここまでの重要な論点は、矛盾のみえる環境にこそ、自然と人間の共存を考えられるバランスがある、ということでした。

人間が気づきうる最大の矛盾は「死」です。「死にむかって生きる」ことほど、敵対的な事態はありません。

つまりはそれが、人間が自然を意識するうえでの最後の拠点です。

『祖谷物語』も『楢山節考』も、人間がおのれから遠ざかっていく不自然さを、人間がかかわれる「最後の自然=死」に託して突きつけます。

どちらも雪山において、前者はお爺が背負子で赤子を拾い、後者は息子が背負子で母親を棄てる対比になっているのも、生死をめぐる見逃せないイメージであるでしょう。