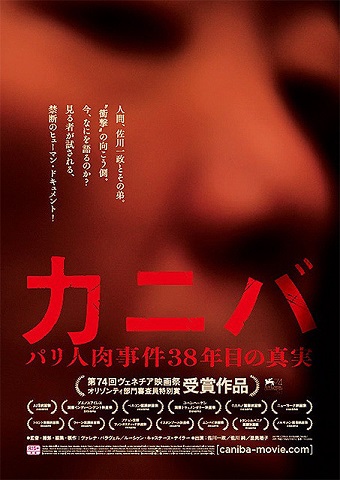

映画『カニバ/パリ人肉事件38年目の真実』は2019年7月12日(金)より、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかにて絶賛公開中!

1981年。青年・佐川一政は日本人留学生としてフランス・パリに訪れ、そこで知り合い友人となったオランダ人女性を射殺。そして、女性の遺体の一部、すなわち“人肉”を食した。

通称「パリ人肉事件」から38年。“人間”佐川一政の現在を映し出したドキュメンタリー『カニバ/パリ人肉事件38年目の真実』が2019年7月12日(金)より、ついに劇場公開を迎えました。

(C)Cinemarche

Twitter等のSNS上では絶賛と批判の嵐が巻き起こり、すでに『カニバ』ムーブメントが生まれつつある本作。

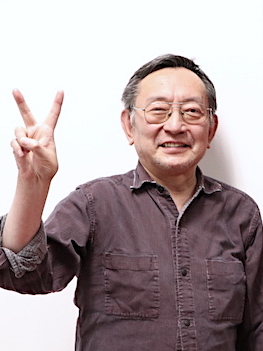

今回映画の劇場公開を記念し、里見瑶子さんへのインタビューを行いました。

自身に大きな影響を与えた佐川一政との出会い、これまでの女優活動、そして映画『カニバ』での佐川との再会など、貴重なお話を伺いました。

CONTENTS

聖ミカエラの奇妙な縁

(C)Cinemarche

──里見さんは2019年5月、月蝕歌劇団の舞台『聖ミカエラ学園漂流記』に出演されていますが、その「聖ミカエラ学園」という学園名は佐川さんの母校である「聖ミカエル学園」と名前が一致しています。

里見瑶子(以下、里見):そう、名前が一致しているんです。

私がパンフレット等に掲載するプロフィール文やコメントを書いたのは、丁度その稽古が始まったころだったんです。ですから、月蝕歌劇団『聖ミカエラ学園漂流記』への出演についても私の個人的な思いから載せていただきました。

『聖ミカエラ学園漂流記』の舞台において、私は初恋の人を忘れられないシスターを演じました。そのシスターは、初恋の人と結ばれることはありませんでした。けれども、その人のことが忘れられず、ついには聖ミカエラ学園の学園長となるんです。

そしてそんな役を演じる私も、佐川さんと出会わなければ、これまでに自身が辿ってきた様々な出来事を経験することはなかった。だからこそ、シスターの姿と、佐川さんに対するイメージとそれを抱き続けてきた私自身の姿が重なるんです。

『実録SEX犯罪ファイル』での佐川との出会い

(C)Norte Productions, S.E.L

──里見さんは1998年にアダルトビデオ作品『実録SEX犯罪ファイル』にて佐川一政さんと共演し、それが佐川さんとの出会いとなりました。作品に出演することとなった経緯を詳しくお聞かせ願えませんか。

里見:現在もそうなんですが、当時は「仕事を選ぶ」という感覚はありませんでした。マネージャーに連れて行かれて、その先が面接場所や撮影現場という形で仕事をしていたんです。ですから、事前に作品や面接等の内容を知って仕事へ向かうということはほとんどありませんでした。

そもそも「女優」と呼ばれる仕事を始めたのも、20歳ぐらいのころに街でスカウトの方に声をかけられたのがきっかけでした。そのため、最初から「女優になりたい」と感じて仕事を始めたわけではないんです。

自身にとっては最初期の作品であり、当時の芸名である「里中ゆり」名義で出演した『実録SEX犯罪ファイル』は、面接を受けた上で出演が決まりました。ですが、作品のコンセプトや内容も知らず、「相手は文章を書く仕事をしているが、少し変わった人」「絡みは3回」としか事前には聞かされていませんでした。ちなみに、作品への採用条件は「佐川一政という人物を知らないこと」。つまり彼が起こしたあの事件を知らないことでした。

(C)Norte Productions, S.E.L

佐川さんと初めてお会いしたのは、面接の後、改めて監督さんたちにお会いした時でした。映画の話題をはじめ、私は佐川さんと楽しくお話をして、「撮影後には一緒に映画を観に行きましょう」という約束もしました。

そして、その雰囲気を保ったままの楽しい絡みを撮影した後に、監督たちは佐川さんの素性について明かしたんです。彼らの狙いはもちろん、私が佐川さんの素性を知る前と知った後の反応の違いを捉えることでした。

その狙いを知った瞬間、私はカメラの向こう側にいる監督たちと作品を観る人々の眼前に否応なく立たされました。そして、私はその場において「20代の、大学へ通う普通の女の子」を演じることを心に決めました。

『実録SEX犯罪ファイル』という作品のコンセプトは、決して「里中ゆり」や私自身ではなく、あくまで「どこの誰かも分からない女の子」を求めていました。

私は大金持ちでも貧乏でもない、一般的な普通の家庭で生まれ育ちました。そんな私がこういう事態に遭遇したのならば、自分の心に正直でいることを通じて「20代の、大学へ通う普通の女の子」を演じることに、この作品を手に取った人々が観たいものなのではと感じたんです。

見世物にされた心細い者同士

(C)Cinemarche

──佐川さんの素性を明かされた時、当時の里見さんはどのような反応をされましたか。

里見:その時の私は、ギリギリの精神状態だったんです。私は当時20歳ぐらいでしたが、「もし自分が高校生だったら、この状況に耐えられなかったかもしれない」とは感じていましたから。

そもそも、監督さんをはじめ多くのスタッフたちがいるのが撮影現場ですから、例え佐川さんの素性を明かされたとしても、私の身の安全は守られていることに変わりはありません。

ですから、佐川さんについて「この人はこのような事件を起こしたんです」「彼のことをどう思いますか」「この後も絡みは撮れますか」と聞かれても、私が彼に対して感情的になることはありませんでした。むしろ、佐川さんや彼の起こした事件をネタにし商品として制作しようとする監督たち、そのような作品が制作されてしまう社会の有り様に怒りを感じたんです。

一方で、そのような社会の有り様、人間の底知れなさを知ることができたのは、私にとっては自身の今後を左右し得る大きな出来事にもなりました。

そして、撮影現場での私と佐川さんは、「作品の対象物」としてカメラに晒されているという点において「心細いもの同士」だと感じられたんです。

お互いに見世物にされている感覚。カメラという衆目が存在する撮影現場という空間にポツンと晒されているという意味では、二人は心細いもの同士だったんです。

そう感じられたからこそ、彼に対して「気持ち悪い」「怖い」「何でそんなことしたの」と言う気にはなれませんでした。監督たちに反応を求められ「心細い」と感じた瞬間に、私と佐川さんはお互いの感情を共有したんです。

それが、映画『カニバ』への出演につながっていったのかもしれません。

20年間歩んできたピンク映画の世界

(C)Cinemarche

──『実録SEX犯罪ファイル』での佐川さんとの共演後、里見さんは140本ものピンク映画に出演。20年近くピンク映画の世界で活躍されてきました。

里見:それって、凄くない?(笑)。

私がピンク映画の世界で長く仕事を続けられてきた理由の一つには、何人かの映画監督の作品へコンスタントに呼んでもらえたということがあります。

現在は制作される本数も本当に減ってしまいましたが、私がその業界へと入った98年当時は、それでも年に100本程度のピンク映画が制作されていました。そして、一人の映画監督が年に6本程度作品を制作していたこと、そういった監督さんたちにいつも呼んでもらえたんです。

そもそも、ピンク映画の世界の入ることになったのは、偶然知り合った脚本家志望の男性が、ピンク映画の創世期を築いた小林悟監督に自身の脚本を持ち込み、その主演女優候補として私を紹介したことがきっかけなんです。そしてトントン拍子に話は進んでゆき、私はピンク映画の世界に足を踏み入れることになりました。

もちろん、演技経験は無きに等しいものだったんですが、撮影現場に立たされてしまったらもう演技をしなくてはならないし、皆がそう呼ぶように「女優」にならなくてはいけませんでした。

とりあえず、普段女優じゃなかったとしても、その日だけは女優になれればいい。「その日だけでも」「その日だけでも」を続けて現在に至ったんです。

今でも、「女優」とは一体何なんだろうと思い続けているんです。私にとっては撮影現場だけが、作品に出演している時だけが全てであることは確かなんですが。

自身との再会を望んだ佐川

(C)Norte Productions, S.E.L

──そうしてピンク映画の世界で活躍を続けてきた中、ドキュメンタリー映画である『カニバ』を通じて佐川さんと再会します。その再会ならびに本作への出演の経緯を、詳しくお聞かせ願えますか。

里見:映画『カニバ』を制作したパラヴェル監督とテイラー監督は、本作の企画・制作と同時に佐藤寿保監督の『眼球の夢』のプロデュースも行っていました。その作品にも、佐川さんは出演されていたんです。

そこで佐藤監督は、両監督から「佐川さんが里見さんに会いたがっている」と聞かされたんです。そして、かつて佐川さんから紹介されたことで面識のあった私に、佐川さんのドキュメンタリーが制作されていること、彼が私に会いたがっていることを伝えてくださったんです。

その後、私は両監督にお会いし、佐川さんとの関係や自身について話しました。そして二人から、佐川さんが私と一緒に映画を撮りたがっていると聞かされたんです。

佐川さんとは撮影後も、約束通り一緒に映画を観に行くなど、お付き合いをさせていただいていたんですが、特に喧嘩したとかでもなく、何となく自然に疎遠になってしまったんです。そのことが、私の心の中にずっと残っていました。

その中で「佐川さんが会いたがっている」という話を聞かされたことで、一対一で会うのかはともかくとして、彼にまたお会いしたいと決心したんです。

佐川さん自身が、『実録SEX犯罪ファイル』という作品をどう受け取っていたのかは実際には分かりません。私は勝手に「心細い者同士」と認識していましたが、それを佐川さん本人に伝えるなんてことはしませんでした。そもそも、撮影現場で一対一になれることもないですし。ただ、私の中で『実録SEX犯罪ファイル』の撮影は非常に重要な出来事だったんです。

“あのサガワ”で扱われ続ける意味

(C)Norte Productions, S.E.L

──里見さんご自身は、佐川さんをどのような人物だと受け取っていますか。

里見:かつて、佐川さん本人からお聞きしたはずなんですが、あの事件を起こした後の彼が会社に就職できず、アルバイトにも雇ってもらえないことをドキュメンタリータッチで面白おかしく取り上げる番組が制作されたことがあるそうです。

また、時には猟奇的な事件が起こった時には佐川さんにコメントを求め、時にはあの事件にまつわる書籍を出版するなど、彼には普通ではない仕事が入ってくる。それは同時に、佐川さんが「普通の仕事をしたい」と思っても簡単にはできないことを意味しています。

人間は、何かしらの仕事を通じて社会と接点を持とうとます。ですが、佐川さんがそうしようと試みた時、彼自身がそれを望んでいるのか否かは分かりませんが、あの事件や自身の欲望をネタにするしかないんです。「あの事件を起こしたサガワくん」として、佐川さんは社会から認識されているわけですから。

私と共演した『実録SEX犯罪ファイル』という作品も、佐川さんがあの事件を起こしてなかったら生まれることもありませんでした。そして、映画『カニバ』もまた同様です。

“作り物ではない何か”を「作り物」の中から

(C)Cinemarche

──最後に改めて、佐川さんとの出会いによって得られた「女優」あるいは「演じる者」としての発見を教えていただけますか。

里見:佐川さんと共演した『実録SEX犯罪ファイル』によって、私は「アダルトビデオとは、“作り物ではない何か”を観たいという欲求を満たすために存在するのでは」と感じたんです。それが“作り物”だと理解していても、そこから“作り物ではない何か”を見出したいのではないかと。

それはアダルトビデオのみならず、全ての映画やドラマにも言えることだと感じます。

例えば映画を鑑賞する中、演技だと理解していても「ああ、この人は演技じゃなくて本当に泣いているんだ」と感じた瞬間に感動を覚えてしまうことは、誰しも経験があるのではないでしょうか。

特に『実録SEX犯罪ファイル』の撮影時には、自分の感情や演技は「本当のことじゃないといけない」と思えたんです。

“作り物”であることは大前提ではあるものの、何か本当のことをしなきゃいけない。そうでないと、私がこの作品に出演する意味も、観る方たちにとっての価値もないと感じたんです。だからこそ、当時の私は「里中ゆり」でも「私」でもない、固有名詞をなくした存在を結果的に演じられた。そしてその体験が、自身の中で非常に深く刻まれたんです。

インタビュー・構成/河合のび

インタビュー・撮影/出町光識

里見瑶子プロフィール

1998年、高槻彰監督『実録SEX犯罪ファイル』に里中ゆり名義で出演。作品の撮影で佐川一政と出会います。そして同作への出演をきっかけに、芸名を「里見瑤子」に統一し活動。

ピンク映画、舞台をはじめ20年に渡って女優活動を続けてきました。

【佐川さんとの出会ったことの影響があると思っている出演作】

『駅弁』梶俊吾監督(1999) ※白鳥さき名義

『おなら』井口昇監督(1998) ※里中ゆり名義

『痴漢チン入乱入電車』小林悟監督(1998)

『少女地獄1999』山内大輔監督(1999)

『令嬢告白・汚された振袖 ひぐらし』光石冨士朗監督(1999)

『小鳥の水浴』レナード・メルフィ 作、かわさきひろゆき 演出(2000)

『欲望に狂った愛獣たち』山内大輔監督(2014)

『聖ミカエラ学園漂流記』高取英 脚本/演出原案(2019)

映画『カニバ/パリ人肉事件38年目の真実』の作品情報

【日本公開】

2019年(フランス・アメリカ合作映画)

【原題】

Caniba

【監督・撮影・編集・製作】

ヴェレナ・パラヴェル、ルーシァン・キャステーヌ=テイラー

【キャスト】

佐川一政、佐川純、里見瑤子

【作品概要】

1981年にフランス・パリで起きた、通称「パリ人肉事件」の容疑者・佐川一政の現在を、克明に追ったドキュメンタリー。

2013年に脳梗塞で倒れて以降、実弟・純の介護を受け暮らす佐川に、フランスの撮影クルーが15年6月から約1カ月間にわたって密着。

幼少時に撮られた8ミリフィルムや、佐川自身による漫画、出演したアダルトビデオ映像なども盛り込みつつ、彼を支える弟との奇妙な関係性を映し出していきます。

各国の映画祭で途中退席者が続出したとされながらも、本作は第74回ベネチア国際映画祭でオリゾンティ部門審査員特別賞を受賞しています。

映画『カニバ/パリ人肉事件38年目の真実』のあらすじ

(C)Norte Productions, S.E.L

1981年にフランス・パリで起きた、パリ人肉事件。

その容疑者として逮捕された佐川一政は、その2年後に心神喪失で不起訴となり、日本に帰国します。

本作は、2013年に脳梗塞で倒れ歩行が困難となり、実弟である純の介護を受け暮らす佐川の生活に密着。

当時の事件を振り返りつつ、彼の心の奥底にあるカニバリズムについて追求するとともに、終盤では純のパーソナルな面にも迫る、驚きの展開を見せていきます…。