映画『二人静か』は2023年11月に封切り後、2024年1月13日(土)〜大阪・第七藝術劇場、2月9日(金)〜京都・出町座、2月10日(土)〜広島・横川シネマで全国順次公開!

『乃梨子の場合』『夢の女 ユメノヒト』の坂本礼監督が、『夏の娘たち ひめごと』『カウンセラー』の西山真来と『ぼっちゃん』『愛しのノラ』の水澤紳吾を主演に迎えて制作した長編映画『二人静か』。

失踪した娘を探し続ける夫婦と若き身重の女性の邂逅を中心に、不条理な現実に直面した人々の愛とトラウマ、再生と喪失の物語を描いた作品です。

(C)Cinemarche

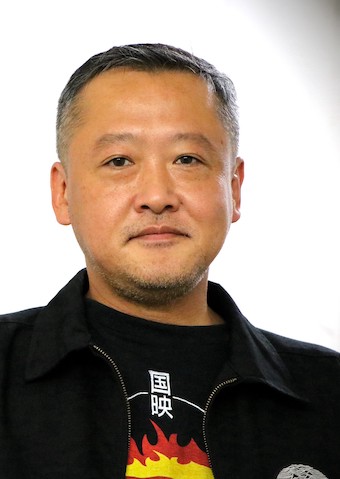

このたびの劇場公開を記念し、映画『二人静か』の脚本を手がけられた中野太さんにインタビューを行いました。

本作の脚本の執筆経緯をはじめ、ピンク映画の時代に触れてきた中野さんと坂本監督の中に流れる「ピンク映画の血」、ご自身の表現に大きな影響を与えた「大真面目に『人間』を描こうとする大人たち」との出会いなど、貴重なお話を伺えました。

CONTENTS

傍にいる人を何も知らない人

(C)坂本礼

──はじめに、本作の脚本の執筆経緯について改めてお聞かせください。

中野太(以下、中野):佐野和宏さんと伊藤清美さんが出てくれた『夢の女 ユメノヒト』(2015)の現場が終わってすぐの頃に、坂本の方から「今度は夫婦の話をやりたい」と持ちかけてきて、彼が当時読んだ「妊活」に関するネット記事や不妊治療を続けている夫婦の個人ブログを紹介してくれたんです。

不妊治療にはどうしてもお金がかかるし、体力的な問題もある。想像以上にしんどい思いをすることになるし、不妊治療をきっかけに夫婦仲が悪くなってしまうことが少なくない。じゃあ、「夫婦になる」とは結局どういうことなんだと。

夫婦の間に子どもがいるかどうかだけで「夫婦とは何か」を考えることはできない。そこには、別の「何か」を見つけられるのではないか。僕は当時まだ独身だったものの、坂本はすでに結婚していましたから、彼自身が知りたいというのが映画の始まりだったんだと思います。

(C)坂本礼

中野:ただ今回描いた夫婦もそうですが、そもそも人は傍にいる人のことを、果たしてどれほど理解しているんでしょうね。よくよく考えてみると、自分が分かっているつもりなだけで、本当は一番大切にしなきゃいけない人のことを何も知らないんじゃないか、考えようとしていないんじゃないか。そう問われた時に、即座に「違う」と答えられる人がいるんでしょうか。

もしかしたら人は、分かった「ふり」をすることで、かろうじて他者との会話を成立させているのかもしれない。逆に「分からない、どういう意味ですか」と正直に聞き返しても、「アイツは空気が読めない」と周囲の人々は感じ、排除に傾くのかもしれない。

分かったふりをしないといけない空気、その暗黙の了解を破るのが怖くてたまらないという空気は「コミュ障」といったレッテルとしての言葉が生まれてきた中で強くなった気もしますが、誰だって「コミュ障」といえる部分があるでしょうし、「分からなくて当然」と考えるだけでも少しは気が楽になるはずだとも感じています。

ピンク映画の「血」は流れ続ける

(C)坂本礼

──中野さんにとって、坂本監督は多くの作品でお仕事をご一緒してきた盟友ともいえる存在ですが、坂本監督とは最初どのような形で出会われたのでしょうか。

中野:自分はピンク映画の最盛期よりずっと遅い、もう終わりに近い時期に業界へ足を踏み入れましたが、その頃にようやく坂本と出会いました。

以前国映は『月刊シナリオ』と共催でピンク映画のシナリオコンクールを行なっていて、僕は第1回から毎年応募をしていましたが、最終選考止まりでした。そんな時にとある現場で助監督を務めていた坂本と出会い、挨拶をしたら「毎年応募していてくれる中野さんですか?」と言ってくれたんです。それ以来、仕事以外でも彼と何となく会うようになりました。

──中野さんから見て、坂本監督とはどんな映画監督、どんな人なのでしょうか。

中野:何て言えばいいんでしょうね……面白いヤツではあるんだけどね(笑)。

(C)坂本礼

中野:今は彼が、ひとりで「国映」というものを背負っている気がしていますね。ピンク映画の熱量を知っている最後の世代として、「国映のお姉さん」の佐藤啓子さんといった上の世代から引き継いだものを、どうにか下の世代にもつないでいきたいという意識は多分昔から持っているんだと思います。

いまおかしんじさんと一緒に「国映映画研究部」を立ち上げたりなど、その意識をどうにか形にしようと活動はしているんですが、もはやプログラムピクチャー的にピンク映画を製作できる時代ではないですから、どうしても国映が「ピンク映画」として映画を製作するのは厳しい状況にあります。

それでも自主映画など、何かしらの方法で自身が受け継いだものをつなげられないかと、彼は今でも模索をし続けていますね。

──『二人静か』も「ピンク映画」としては製作されていないものの、本作には確かに「ピンク映画の血」が流れているように感じられました。

中野:それは、あると思います。

坂本や自分が触れてきたものへの思い入れは当然ありますから、それがどんなジャンルの映画であろうと、表現として表れるはずです。そういう意味では、どんなに表現の形が変わっても「血」といえるものは流れ続けるんでしょうね。

大真面目に「人間」を描こうとする大人たち

(C)坂本礼

──作品だけでなく、中野さんご自身の中にも「ピンク映画の血」が流れているということでしょうか。

中野:やっぱり10代・20代の時に過ごした環境や、先輩の監督や俳優といった出会った人々の存在には、滅茶苦茶影響を受けるじゃないですか。

僕は若い頃に荒井晴彦さんや西岡琢也さん、桂千穂さんといった人たちを知って「こういう大人がいるんだ」と、どこかホッとしたんです。

撮った映画や書いたシナリオももちろん凄いし、何より人間としてチャーミングに生きている大人たちと出会うことができた。20代らしく「なんか生きづらいな」と悩んでいた時に、そんな人たちと話していると心が楽になって、大げさに言えば「生きてていいんだ」と思えたんです。

当然その頃に感じた気持ちや、その頃に自分の中に作られた「形」は今も残っていると思うし、それは僕だけでなく誰もが心あたりがあるはずです。

心から「大人」と呼べる人と出会ったのは、彼らが初めてでした。人間を大真面目に、真剣に考えて描こうとする人たちとの出会いは、本当に恵まれていました。自分とほぼ同じ時代を生きた坂本も、きっとそう感じているんでしょうね。

どういう作品、どういう人と出会うかは運かもしれませんが、それはとても重要なことです。僕にはそこまで才能があるとも思っていないですが、それでも映画の端っこにいられた理由は、荒井さん、坂本とか国映の人たち、脚本家を目指す人たちと出会ったからなのかなと思っています。

映画も物語も「人とやることが全て」

(C)坂本礼

──失われてゆく物語とも、受け継がれてゆく物語とも接してきた中野さんにとって、「物語」とはいったい何ものなのでしょうか。

中野:シナリオを最初に学ぶ時、よく「対立と葛藤」を基本中の基本として教えられるじゃないですか。今と昔で表現の形が変わっても、やっぱり登場人物間の対立と葛藤がなければ物語は作れないとは思うんですが、それはもう今の若い世代の方たちにとっての「リアル」ではなく、むしろ嘘っぽく見えてしまうのかもしれません。

ただ、他者との対立や葛藤をなるべく避けたくて、そのために他者という存在を遠ざける人が増え続けている一方で、対立や葛藤に飢えている人もかえって増えているんじゃないでしょうか。

映画も物語も、結局は「他者とどう向き合っていけるか」が全てな気がするんですよね。

(C)坂本礼

中野:僕は大学の頃、仲間とともに8mmフィルムで自主映画を1本制作したことがあるんですが、その1本を作り終えるまでに仲間とは喧嘩し、次第に仲も悪くなっていきました。それが本当につらくて「一人でできることはないか」と考えて、大学を卒業してからシナリオの勉強をし始めた面が大きいんですが、実際は一人で書けるものなどではないと後々気づかされました。

今は「人とやることが全て」と思っています。「映画」として書けるような物語なんて、自分の中にはそんなにないんですよ。誰かと出会い、その人が何を考えているのか、その人の魅力やダメさはどの部分なのかを見つめるのがやっぱり楽しい。20代の頃の僕は今でいう「コミュ障」のような状態でしたし、そういう意味では人は変われますから、大丈夫です(笑)。

「求めている人がいる限りは、物語は残る」と信じて、やり続けるしかないです。その中で、今の若い世代の人たちの中から、新しい何かが生まれるかもしれない。僕が想像もつかないような、新しい人と人の関係性を描いた映画が現れるかもしれないと期待しています。

インタビュー/河合のび

中野太プロフィール

1968年生まれ、新潟県出身。

日本シナリオ協会シナリオ講座修了後、脚本家・監督の荒井晴彦に師事。1998年にピンク映画『黒と黒 OUT OF THE WORLD』(新里猛作監督)で脚本家デビュー。

近年の主な脚本執筆作は『なん・なんだ』(2022/山嵜晋平監督)『甲州街道から愛を込めて』(2022/いまおかしんじ監督)『終末の探偵』(2022/井川広太郎監督)『TOCKA タスカー』(2023/鎌田義孝監督)『LONESOME VACATION』(2023/下社敦郎監督)『天国か、ここ?』(2023/いまおかしんじ監督)『花腐し』(2023/荒井晴彦監督)など。

映画『二人静か』の作品情報

【公開】

2023年(日本映画)

【監督】

坂本礼

【脚本】

中野太

【企画】

朝倉庄助

【エグゼクティブプロデューサー】

田尻裕司、田尻正子

【プロデューサー】

坂本礼、寺脇研、森田一人

【キャスト】

西山真来、水澤紳吾、ぎぃ子、裕菜、伊藤清美、佐野和宏、川瀬陽太、小林リュージュ

【作品概要】

失踪した娘を探し続ける夫婦と若き身重の女性の邂逅を中心に、不条理な現実に直面した人々の愛とトラウマ、再生と喪失の物語を描く。監督を『乃梨子の場合』『夢の女 ユメノヒト』の坂本礼が、脚本を『終末の探偵』『TOCKA タスカー』『天国か、ここ?』『花腐し』の中野太が手がけた。

次第に壊れゆく妻・涼子役は『夏の娘たち ひめごと』『カウンセラー』の西山真来、その夫・雅之役は『ぼっちゃん』『愛しのノラ』の水澤紳吾。

夫婦の前に現れた身重の女性・莉奈役をドラマ『まんぷく』『ケイジとハンジ 所轄と地検の24時』のぎぃ子が務めた他、裕菜、伊藤清美、佐野和宏、川瀬陽太、小林リュージュら個性派俳優が脇を固める。

映画『二人静か』のあらすじ

(C)坂本礼

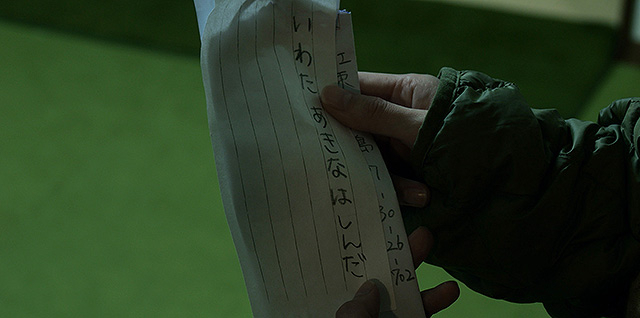

出版社に務める雅之とその妻の涼子。どこにでもいる平凡な夫婦の生活は5年前を境に一変した。

5歳になる娘の明菜はある日突然姿を消し、今日まで行方知れずのまま。あの日娘を預けた涼子の父・丈志を涼子は恨んだが、認知症の進んだ父は涼子の母・初恵に介護されている。

そして娘の行方不明を機に、雅之と涼子の仲は修復不可能なまでに冷えきっていた。わずかな手がかりを求めて街頭に立ち、道ゆく人に情報提供を呼びかける夫婦はチラシ配布を手伝ってくれる莉奈と出会う。

涼子は子どものいなくなった心の空虚を埋めるかのように、出産を控えた彼女との交流にのめり込むが……。

編集長:河合のびプロフィール

1995年生まれ、静岡県出身の詩人。

2019年に日本映画大学・理論コースを卒業後、映画情報サイト「Cinemarche」編集部へ加入。主にレビュー記事を執筆する一方で、草彅剛など多数の映画人へのインタビューも手がける(@youzo_kawai)。

(C)田中舘裕介/Cinemarche