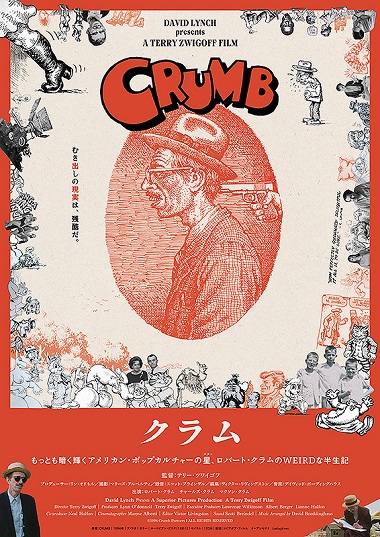

アメリカのアングラコミックを代表する漫画家ロバート・クラムの人物像と作風に迫るドキュメンタリー

1960年代のアンダーグラウンド・コミックス運動の創始者の一人であり、「フリッツ・ザ・キャット」や「ミスター・ナチュラル」といったカウンターカルチャーを象徴するキャラクターを生み出したアメリカを代表する漫画家、イラストレーターのロバート・クラム。

過激で⾟辣な作風の背景にあるロバート・クラムの自身の性への執着や抑圧に対する不安をロバート・クラム自身や家族のインタビューを通して赤裸々に映し出します。

クラムとともにストリングス・バンド「チープ・スーツ・セレネーダーズ」で活動し、後にアメリカの人気コミック作家ダニエル・クロウズ原作の『ゴーストワールド』(2001)の映画化を手がけたテリー・ツワイゴフが監督を務めました。

本作は、サンダンス映画祭グランプリ(ドキュメンタリー部門)、ナショナル・ボード・オブ・レビュー・ベスト・ドキュメンタリー賞、全米監督協会賞など受賞。

映画『クラム』の作品情報

(C)1994 Crumb Partners ALL RIGHTS RESERVED

【日本公開】

2022年(アメリカ映画)※初公開は1996年

【原題】

Crumb

【監督】

テリー・ツワイゴフ

【キャスト】

ロバート・クラム、チャールズ・クラム、マクソン・クラム、アリーン・コミンスキー

【作品概要】

映画『クラム』は、1995年の山形国際ドキュメンタリー映画祭での上映され、翌年劇場で一般公開されて以来、25年ぶりの劇場公開となります。

監督を務めたテリー・ツワイゴフは、1970年代にサンフランシスコに拠点を移しカントリー・ブルース系レコードで意気投合したことがきっかけとなり、共に「チープ・スーツ・セレネーダーズ」バンド活動していました。他の監督作は『ゴーストワールド』(2001)、『バッドサンタ』(2003)など。

映画『クラム』のあらすじとネタバレ

(C)1994 Crumb Partners ALL RIGHTS RESERVED

「描いていないと気が変になる。⾃殺したくなるんだ。描いていても⾃殺したくなる」

講演会で自身の絵を自虐的に紹介するクラム。

1968年、自主制作の漫画雑誌Zap Comixを製作し、アンダーグラウンド・コミックの先駆けとなります。中でも『フリッツ・ザ・キャット』は大人気となりアニメ化されますが、クラムはアニメの制作には一切関わっていないと言います。

それどころかフリッツの人気を嫌い、彼をコミックの中で殺してしまいます。

1965年頃、LSD(当時はまだ合法でした)でトリップ経験をしたクラムは自分の中に浮かんでくるイメージを描き出し、それらを元にコミックにしたと言います。

人気の渦中にいたクラムには“サタデー・ナイト・ライブ”に出てほしいなど様々な話が舞い込みます。

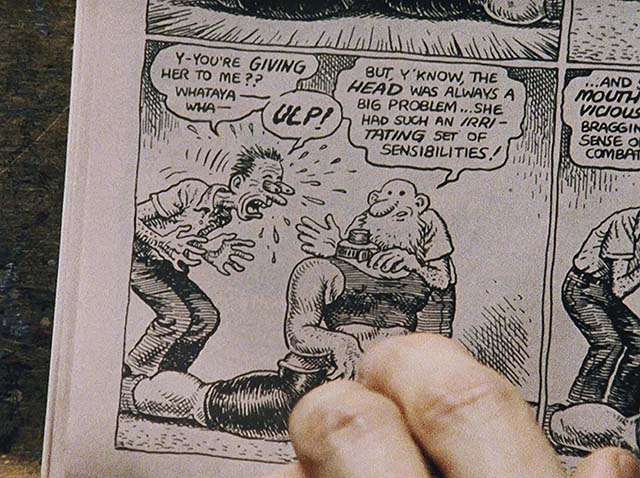

売れているものを搾取するアメリカ社会に嫌気がさしたクラムは自身の闇の部分をより濃く作品に反映し、女性へのフェティシズムを全面に曝け出した作品を描くようになりました。

自身の性への執着、妄執をありのままを曝け出し、人間の嫌なところを描き出したクラムの作風は受け入れられたと同時に、彼の女性への嫌悪に嫌な気持ちになると答えた人もいました。

クラムは臀部と太腿が強調されたセクシーな女性を描き、自分は女性の足が好きであり、性的な興奮を覚えると言います。

それに対し、ポルノ雑誌の編集長は、足が好きな男性は臆病な傾向がある、胸を好きな男性は女性を支配したいと思うが、足を好きな男性はそのような男性は強くないといけないという抑圧に不安を感じて怯えている。子供の頃ママを見上げると足しかない、と分析します。

クラムは女性に目がなく、作品においても自身の性癖を隠さず描き出します。しかし、作品に描いていることの多くは彼の頭の中の妄想であり、実際に肉体的に交わることを好まなかったとクラムと交流のある女性らは言います。

更に作者は漫画が与える影響について無責任だとも言われます。その指摘に対し、当時はそんなこと考えなかったとクラムは言います。

クラムは自身の性癖を描く一方で、女性を潜在的に嫌悪し、女性への敵意をも作品の中で描いています。

それだけでなく、クラムが風刺したのは、彼が少年期を過ごした50年代の教育テレビなどで描かれた当時の理想の家族像でした。

表面的な理想の家族像、そこに浮かび上がるアメリカが抱える家庭の崩壊、闇の部分をクラムは感じていました。

そのようなダークな部分は、彼の少年時代の闇や家族との関わり方に関係がありました。

映画『クラム』の感想と評価

(C)1994 Crumb Partners ALL RIGHTS RESERVED

理想の家族、強い男性像

クラムが少年期を過ごした50年代は、教育テレビで理想の家族の在り方などがうたわれていました。

そのようなアメリカが提唱する理想の家族像が崩壊しつつある60年代のアメリカを風刺したコミックで、クラムは父親と娘、母親と息子が肉体関係を持つという過激な内容を描きました。

ラストでは「もっと子供との時間を持つべき」と話す父親と母親の様子も描かれています。

映画『サバービコン』(2018)でも、表向きは理想の家族、その裏側に潜む家庭の崩壊とアメリカ社会への風刺を描かれていました。

理想のマイホームと思いきや理不尽な目に遭う夫婦を描いた『ビバリウム』(2021)も、新感覚スリラーでありながらどこか理想の家庭像への痛烈な風刺ともとれる映画でした。

そのような理想像、社会が求める“普通”に抑圧に対し、自身を解放する術がクラムにとっては描くことだったのです。

描かなければという衝動に突き動かされているクラムは、世間に対するメッセージを込めるつもりもなく、同時に観客に対する責任も持っていないとも言えます。

性への執着

(C)1994 Crumb Partners ALL RIGHTS RESERVED

クラムはチャールズより早い段階から性への強い興味を示していたといいます。

5〜6歳の頃からバッグス・バニーに欲情し、その後はテレビドラマの女優……とさまざまな女性に対し性的欲求を覚える一方で、クラムは肉体的交渉を好まないと周りの人々は言います。

しかし、自慰行為の回数は多く、自身の作品のためにも行うというクラムは強迫的な性への執着をも感じさせます。

性に執着し、作品に自身の性癖を曝け出しながらもその奥には強い女性への恐怖と嫌悪も表れています。女性の読者の一部は「嫌気がさして、気分が悪くなる」とも言います。

現実社会では許されない欲望を具現化した作風に対し、クラム自身も女性への恐怖があることを認めています。

さらに黒人の女性の描き方に対しても差別的であると指摘されています。そのような表現と倫理観の問題は現代の私たちにとっても無関係ではないでしょう。

まとめ

(C)1994 Crumb Partners ALL RIGHTS RESERVED

アメリカのアンダーグラウンドコミックを代表する漫画家ロバート・クラムの人物像と作風に迫るドキュメンタリー映画『クラム』。

現代は商業主義で溢れていると批判し、金儲けを嫌い、自虐的なクラム。

彼はありのままの自身の欲望を描き出し、その過激でむき出しの作風が好まれる一方で、読者が受ける影響に対し無関心だと批判されることもありました。

規制が厳しくなった現代においてクラムのようなアーティストが出てくることは難しいかもしれません。

クラムの第2の妻アリーンは誰しも心に人には言えない欲望やダークな部分を持つし、彼は普通の人間だと言います。

25年ぶりに劇場公開された本作を見て私たちは、作風とその作者自身について、どう受け取るのか、受け取り手として今一度どうあるべきか考えるべきなのかもしれません。