奇想天外映画祭アンダーグラウンドコレクション2020【第3回】

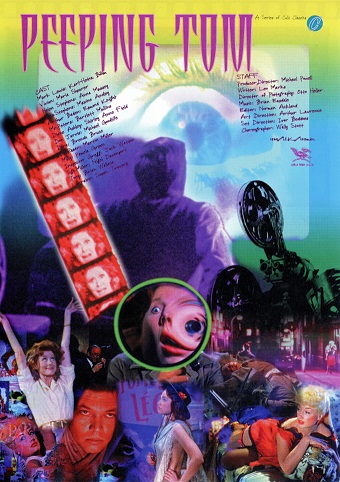

2020年8月、映画史に残る怪作・珍作・迷作・凡作・奇作を集めて実施された「奇想天外映画祭 アンダーグラウンドコレクション 2020」で上映された『血を吸うカメラ』。

この映画が公開されると徹底的に批判され、以降パウエル監督は実質的に映画界を追放されます。

現在はカルト的人気を獲得、評論家や映画研究家の再評価が進み、史上最高のホラー映画の1つであり、イギリス映画史においても重要な映画と認められている本作。

今や数々の作品を差し置き、マイケル・パウエル監督の代表作とされる『血を吸うカメラ』。公開時なぜ、そこまで攻撃されたのか、その背景を深堀しましょう。

「奇想天外映画祭アンダーグラウンドコレクション2020」記事一覧はこちら

CONTENTS

厳しい批判にさ晒された時代背景を解説

イギリス映画界の名匠が問題作を撮る

参考映像:『赤い靴』(1948)

1905年に生まれ、1925年に映画業界に入ったマイケル・パウエル、1931年頃から映画を監督するようになりました。

当時イギリス映画界は、映画産業振興政策に従って作られる、「quota quickies」と呼ばれる大量の低品質映画を量産していました。

その中で作られたパウエル監督の映画は、ほとんど現存していません。しかしそんな環境でも良質な映画を撮れる人物として、彼の名は高まっていきます。

そして1939年、エメリック・プレスバーガー監督とコンビを組んだパウエルは、パウエル&プレスバーガーの共同名義で様々な作品を監督します。

その中には『黒水仙』(1947)『赤い靴』(1948)、『ホフマン物語』(1951)といったイギリス映画史に残る作品も存在します。

さて、1959年に単独で『ハネムーン』を監督し、カンヌ国際映画祭のパルム・ドームにノミネートされたパウエル監督が、次の仕事に選んだ作品がレオ・マークス脚本の『血を吸うカメラ』でした。

この作品が発表されると、まずサディズムや児童虐待、盗撮行為といったテーマを描いたとして問題視されます。

さらに異常な殺人者に寄り添った内容と、その犯人が裁きや制裁を受けないラストも評判が悪く、映画業界上層部から否定的扱いを受けました。

批評家も酷評し、罵詈雑言を並べたかのような状況になります。

それでも作品を支持するスタッフが公開できるよう、批判の対象シーンを懸命にカットしたバージョンが作られます。

こうして劇場公開されましたが、新聞の映画評も散々で、興行も散々な結果に終わりました。

パウエル監督の“伝統と良識”に対する挑戦

イギリスなどヨーロッパの幾つかの国は、ホラーを好まない、存在を認めたとしても低俗なもの、芸術文化と相反する存在だとみなす傾向があります。

第二次大戦以前のイギリスには、自国産のホラー映画は殆どありません。娯楽映画と言えば喜劇か犯罪映画。

後者でヒッチコックが活躍します。ホラー映画と言えばアメリカかドイツが作る低俗な映画、というイメージで受け取られていました。

次にイギリス映画界の体制です。業界誕生当初から映画の自主検閲組織、英国映画検閲委員会(BBFC)が誕生しています。

これは公権力の検閲から映画を守る組織ですが、映画の内容を厳しく自主規制するものでした。

第二次世界大戦を迎えると、イギリスとその影響下にある地域では、士気に悪影響を与えるとしてホラー映画は禁止されます。

50年代前半まで、ホラー映画は批判の対象でした。1948年、BBFCは映画を検閲する3つの基準を提示します。

それは「観客のモラルを低下させないか」「観客を不快にさせないか」「未成年に悪影響を与えないか」というものでした。

戦後、文化も映画表現も変わり、50年代後半にはイギリスでもホラー映画が作られ始めます。

その流れから1960年にBBFCは「公衆道徳の守護者ではない」と宣言、活動と影響力は縮小され、1985年には英国映画分類委員会(略称は同じBBFC)と名を改めます。

しかし『血を吸うカメラ』公開時は、映画を倫理面から規制する風潮が強く残る時代でした。

ちなみにイギリスを代表するホラー映画、ハマープロの『フランケンシュタインの逆襲』(1957)も『吸血鬼ドラキュラ』(1958)も、公開時新聞に酷評されていました。

そんな時期にイギリス映画を代表する芸術映画を撮った監督が、かつてのBBFCの3つの基準を踏みにじるような『血を吸うカメラ』を発表したのです。

これはスキャンダルであり、映画界の伝統と良識に対する挑戦とみなされ、激しく攻撃されたのです。

映画を規制する動きの歴史を振り返る

参考映像:『ノット・レイテッド アメリカ映倫のウソを暴け!』(2006)

政治的な目的で国民の思想を管理するため、権力が映画などの表現を規制する。デストピア社会で描かれる描写であり、実際に行われた行為でもありました。

こういった体制下での規制については、紹介するまでもないでしょう。

民主主義社会では権力の検閲を防ぐため、業界が自発的に規制を行うのが一般的です。

そこに”知的・道徳的エリート”が、”愚かな大衆”を導くのだ、という意識が見受けられる事例があります。

全般的に貴族や宗教が人々を導いてきた歴史を持つ、ヨーロッパではその傾向が強いと言えるでしょう。

イギリスのBBFCは、『血を吸うカメラ』以降に登場する”低俗な映画”に白旗を上げました。しかし”知的・道徳的エリート”の闘いは続きます。

彼らの次のターゲットはテレビでした。教育者・キリスト教保守派の彼らはテレビの内容の規制を求め、クリーンアップ運動を開始します。

この運動は1965年、National Viewers and Listeners Association(NVALA)という団体を誕生させ、保守的な政治家と結びつき影響力を行使し始めます。

さて、映画がビデオで鑑賞できる時代が来ると、法制度上ビデオリリースされる作品は、映画を自主規制する団体BBFCの対象にならないとされました。

NVALAとその支持者はキャンペーンを開始、地方自治体のわいせつ物取り締まり=ビデオソフトの規制を応援します。

その運動の結果、イギリス議会は1984年ビデオレコーディング法を成立、ビデオ化される映画は劇場公開される映画より厳しい審査を受け、発売できないものも登場します。

この状況はVideo nasty(ビデオ・ナスティ=不快なビデオ)と呼ばれます。世界でお馴染みの有名ホラー映画も、イギリスではカットされてリリースされるか販売中止。この状況は長く続きました。

フランス・映画界でも、ホラー映画などは芸術作品ではないとの扱いを受け、映画界の主流から長らく評価されませんでした。

評価を得るには芸術的だと訴えるか、社会的メッセージを与えるか、より先鋭化するかです。

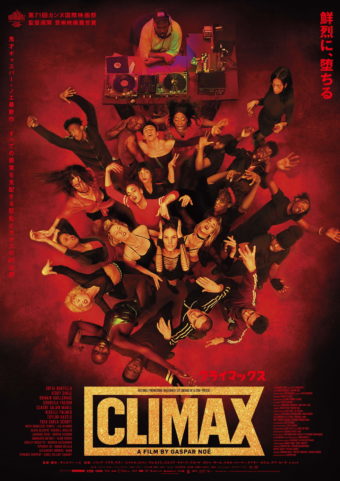

『カノン』(1999)・『アレックス』(2002)『CLIMAX クライマックス』(2018)などのギャスパー・ノエ監督の作品は、その一例でしょう。

欧州でホラー・ファンタスティック系映画祭が多いのは、そういった作品に日の目を当てる試みです。

近年この状況は変わってきていますが、『血を吸うカメラ』公開時に当時の”知的・道徳的エリート”が、どんな反応を示したか理解できたでしょうか。

アメリカでも映画界が1934年に設立した、自主規制制度が長らく存在しました。1960年頃には規制力を事実上を失い、1968年に廃止されました。

変わって1968年からレイティングシステムを導入、現在まで続いています。しかしこのレイティングを決める実態とは?

その実態を追求したドキュメンタリー映画が『ノット・レイテッド アメリカ映倫のウソを暴け!』です。

現在ハリウッドでは映画に対してポリコレ、多様性に配慮した改革が求められています。

これは社会の動きの反映であることは確かですが、”知的・道徳的エリート”が”愚かな大衆”を導く構図が現れたとも言えます。

この動きが良い方向に動き、『血を吸うカメラ』やマイケル・パウエル監督のような犠牲者を出さない事を願うばかりです。

まとめ

ご存知通り日本にも「映倫」があり、公権力の検閲から映画表現を守るべく活動しています。

海外の団体が宗教的価値観などを背景に、内容に踏み込んで注文を付ける事に比べると、日本の映倫は比較的内容に関しては注文が少ないと言えるでしょう(皆無ではありません)。

その代わりナニが見えた、ナニが映ったと、内容そっちのけで問題視する傾向があります。一時よりはナニを画面で目撃できる機会も増えましたが、今もこの傾向は変わりません。

そんな規制は馬鹿らしい、との声も理解できます。しかし内容に過度の注文を付けるよりは、ナニが隠れてもシーンが削られるよりは、イイのではと考えることもできます。

Netflixドラマで話題の『全裸監督』(2019~)、映画ではなくAV業界の話ですがナニが映る、映らないへのこだわりが、馬鹿馬鹿しく描き出されました。

『全裸監督』がNetflixで各国で見られたお陰で、日本のAV作品にモザイクがある意味が世界に理解され、同時にそのくだらなさが爆笑を誘っています。

表現の自由と規制の問題は、これからも続いていくでしょう。しかし内容を批判する人以上に、その作品の芸術性を認めた人が大きな声を上げること、それが大切でしょう。

次回の「奇想天外映画祭アンダーグラウンドコレクション2020」は…

「奇想天外映画祭アンダーグラウンドコレクション2020」記事一覧はこちら