ブライアン・デ・パルマ監督の多重人格サイコスリラー映画『レイジング・ケイン』

1度見たら忘れない数々のショックシーンで知られる衝撃のサイコサスペンス『レイジング・ケイン』。

『ファントム・オブ・パラダイス』『スカーフェイス』で知られるブライアン・デ・パルマ監督が手掛けました。主演に『フットルース』や『2010年』のジョン・リスゴー、共演としてデ・パルマ作品でも馴染みのあるスティーヴン・バウアー、ロリータ・ダヴィドヴィッチが出演しています。

ジョン・リスゴーが1人5役の多重人格者を演じたサイコサスペンス『レイジング・ケイン』のあらすじと作品解説をご紹介します。

CONTENTS

映画『レイジング・ケイン』の作品情報

(C)1992 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.

【公開】

1992年(アメリカ映画)

【原題】

Raising Cain

【監督】

ブライアン・デ・パルマ

【キャスト】

ジョン・リスゴー、ロリータ・ダヴィドヴィッチ、スティーヴン・バウアー、フランシス・スターンハーゲン、グレッグ・ヘンリー、トム・バウアー、メル・ハリス、テリー・オースティン、ガブリエル・カーテリス、バートン・ヘイマン

【作品概要】

ブライアン・デ・パルマ監督・脚本で1992年に製作されたサイコスリラー映画。

ジェームズキャメロン監督作品や2000年代初頭のマーベルコミック映画の製作などで知られるゲイル・アン・ハードがデ・パルマ監督に企画を持ち掛けたことから「24人のビリー・ミリガン」から着想を得て、製作されました。

主演のジョン・リスゴーが五重人格の男を見事に演じ分けています。

映画『レイジング・ケイン』のあらすじとネタバレ

(C)1992 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.

昼下がりの公園。カレンが息子のサムの世話に手を焼いているところへ、精神科医のカーターとその娘エミーが、通りがかります。

妻のジェニーが務めている病院から戻らないというカーターに車で送っていくと提案するカレン。

後部座席で二人の子どもを寝かしつけ、車内でカーターとカレンは子育ての大変さなど他愛もない話をします。

「ノルウェーにある幼児心理学の研究施設に息子のサムを預けてみてはどうか」と提案するカーター。人体実験の被験者のようで嫌な感じがするとカレンは断ります。

自分の娘をそんなところへ預けているなんて信じられない。カーターは、くしゃみをします。すると態度が変わり、カレンをまくしたてるように施設は悪いところじゃないと力説し始めます。

くしゃみを繰り返すカーター。ポケットから取り出した粉末をくしゃみと同時にカレンに吹き付けました。運転中に目に何か入ったとハンドルを失うカレン。車を路肩に停めます。

彼女を心配するカーター。「大丈夫だ」と言いながら、クロロホルムを染み込ませたタオルを彼女にあてがい、気絶させます。「すまない」と彼はつぶやきます。

そこへ向こうからジョギングしている男ふたりが近づいてきました。後部座席の娘エミーは目を覚まそうとしています。気絶した彼女を起こそうとするカーター。

しかし手を滑らせて運転席のカレンの頭はハンドルに突っ伏してしまいます。大きなクラクションの音が鳴り響き、不審に思ったジョギングの男たちが、近づいてきます。後ろでは娘が眠り眼をこすっている。

「まずい!」彼が思った途端、「彼女にキスをしろ」と男の声がしました。振り向くとそこには自分と瓜二つの顔をした男が、助手席の窓の外から助言をしてきました。

「あいつらはここへ5秒で来るぞ 怪しまれる前にキスをしろ」言われたとおりにするカーター。するとジョギングの2人組は呆れ笑いをしながら何事もなく去っていき、娘もまた眠りにつきました。ほっと胸をなでおろすカーター。

「お前を助けに来た」知り合いのような口ぶりで話すカーターに似た男ケインは双子の弟だと言います。ケインは自分がカーターとして彼の家に帰り、その隙にカーターは気絶したカレンを車ごと川に沈めるという計画を提案します。

家に戻り車のトランクにカレンを積め、部屋で娘を寝かしつけるカーター(のふりをしたケイン)。車で寝ていたカレンの息子サムをモーテルへ連れていきます。

ケインの父親ニックスにサムを預けるためです。ニックスはタフガイ気取りのケインに説教をしていました。酒を飲みながらニックスをあしらうケイン。

すると段々眠くなり、ケインは遠のく意識の中、ニックスの声を「眠れ、ケイン。後はカーターに任せろ」と、聞こていました。

次の日、カーター、ジェニー、娘のエミーは街へ買い物に出かけていました。バレンタインの贈り物を買おうと時計屋を訪れたジェニーはそこで元彼のジャックと偶然再会します。

話だけでもとジャックは宿泊しているホテルへ後で来るようジェニーを誘います。ジャックはホテルの鍵を忘れて立ち去りました。ジェニーはもう一つ時計を買っていきました。ひとつはカーターに。もう一つはジャックに。

その後ジャックのホテルに鍵を使って忍び込み、引き出しにプレゼントをそっと入れて行きました。

しばらくしてジェニーは、公園で偶然会った友人に最近のカーターの様子がおかしいことについて話します。娘の面倒を見るというより観察をしているカーター。子ども部屋に監視カメラまでつけているのだという。

ジェニーは父親との関係のせいかとカーターを心配しますが、その後待ち合わせていたジャックと会い、彼が忘れていった鍵を渡します。

「バカなことをしないで」という友人の助言をよそにジェニーはジャックとよりを戻し、不倫関係になります。森で行為に及ぶジェニーとジャック。その様子をカーターが物陰から見ていた!と驚いたジェニーは夢から覚め、落ち着きを取り戻しました。

その夜カーターはエミーを寝かしつけていました。「わざわざモニターで監視することないのに」精神科を休業し、子育てに専念。自分の子を研究対象に本を出そうとしているカーターをジェニーは不審に思っていました。

バレンタインのプレゼント用にと、夫婦の寝室の引き出しに隠しておいた時計を確認するジェニー。そこにはジャックへと書いてありました。

プレゼントを入れ違えたことに気づくジェニー。あの時ジャックのホテルの引き出しに入れたのはカーター宛てのものだったのです。急いで取りにホテル戻る車の中で、ジェニーはジャックとの出会いを回想します。

(回想)ジャックの奥さんはジェニーの担当する患者でした。末期の肺がんだった奥さんを支える彼の姿を見て、ジェニーは彼に好意を抱いていきました。

大晦日の晩、依然として意識が戻らない奥さんのすがたを見て悲観に暮れている彼をジェニーは慰めます。年が明けた瞬間にハッピーニューイヤーと言い、ジェニーは優しくキスをし、彼を抱きしめます。

ジェニーと抱き合うジャック。なんとなく見ていたテレビには年明けで抱き合う人々の姿がありました。画面に反射するように映る、病床の奥さんの寝姿。突然彼女は意識を取り戻し、画面越しにジェニーと抱き合うジャックと目が合います。

奥さんは目を見開いたまま息を引き取りました。最後に目にした、最愛の人が自分でない誰かと抱き合う姿を焼き付けるように。

当時の恐怖を振り払うようにしてジェニーはホテルへたどり着きます。夜中の静まり返った部屋で静かに眠るジャック。ジェニーは彼を起こさぬよう、引き出しを開けますが起きた彼とベッドになだれ込みます。

「なぜ森では急いで逃げたんだい?」「誰かに見られていたきがして」ふたりは誰の邪魔も入らないホテルの部屋で行為に及びます。

朝になり、目を覚ますジェニー。隣で眠るジャックを見て自己嫌悪に陥りました。

ジャックとの出来事を友人に相談しながら家に帰る車内で、電話に気を取られていたジェニーは前を横切る自転車に驚き、急いでハンドルを切ります。

スリップした車は槍を構えた彫刻の前まで飛んでいきます。そのまま槍が運転席の彼女の胸元まで飛んでいき、ジェニーは驚きで目を覚ましました。

隣で眠っていたカーターに慰められるジェニー。悪い夢を見ていたと語ります。仕事に戻ろうかジェニーに相談するカーター。突然彼はジェニーを窒息、気絶させます。

(回想)カーターは見ていたのでした。森へ向かうジェニーとジャックの姿を。絶望に打ちひしがれるカーターをケインはからかいます。カーターを家に帰したケインが後を引き継ぎます。

ケインはその辺の木に掛けてあったジャックのコートを着て、ベビーシッターを頼んできた知り合いの女性の子どもを車の後部座席に乗せ、女性を刺殺し、トランクへ積めます。

ケインはコートをもとあった場所へ戻しますが、その時一瞬ジェニーと目が合ってしました。

ケインは気絶させたジェニーを後部座席へ押し込み、車ごと沼に沈めようとします。

しかし車はなかなか沈まず、世も明け朝日が昇り始めていました。日の光に照らされ、浸水していく車内で目を覚ますジェニー。

ケインと目が合った彼女は沼に沈んでいきました。「カーター!」と彼の名を叫びながら。

ホテルで目を覚ますジャック。ジェニーからのプレゼントを開けます。中にあった手紙には2時に公園で待っていると書いてありました。

警察で事情を説明するカーター。行方不明になった妻と娘の捜索願を出します。子連れでないのに公園の遊び場にいたジャックという男が怪しいと訴えます。

老年の警官マックはそんな彼こそ怪しいとにらみます。ニックスという姓の博士は20年前にもいた。

カーターの父親で全く同じ顔。研究の為、こどもを買っていて警察に捕まり、刑務所へ。出所後の居所は分かっていないと語ります。

映画『レイジング・ケイン』の感想と評価

(C)1992 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.

借用した美術性と独自の革新性との融合をもたらした作品

ブライアン・デ・パルマ監督はヒッチコックを彷彿させるサスペンス作品を数多く手がけていることから、「第二のヒッチコック」とも呼ばれています。

加えてデ・パルマは、ルイス・ブニュエルのような耽美的エロティシズム、19世紀の西洋を思わせるゴシックホラー的ビジュアルイメージなど、数々の映画作品の美術性を兼ね備えた上で自身の作品のブラッシュアップを行っています。

中でもデ・パルマ監督が得意とするスローモーション演出は本作終盤においても、そのドラマチックさを盛り上げています。

3階から2階、1階と下っていくカメラワークは、それぞれの階にいる人物の行動を同時並行で描くのに機能しています。

落下するエミーをキャッチするジャックの、走っていく想定落下地点には鋭利な槍がジャックを待ち構えているというハラハラする展開も、映画前半にジェニーが槍に突き刺さる悪夢を見ていることから、悪い展開を観客に予感させてしまうフリが非常に上手く利いています。

また他作品から借用した美術性からこのシーンを紐解くと、終盤においてニックスとケインはフランケンシュタイン博士とその怪物の関係性になぞらえて演出されていることが分かります。

モーテルでは、不自然なほど青白い稲光が轟き、ジェニーを待ち構えていたニックスの不気味な素顔を照らします。

非常にゴシックホラーを思わせる演出で、自身が作り出した怪物に殺されるという展開も含め、監督の明確な意図を感じます。

参考映像:『ミツバチのささやき』(1973/ビクトル・エリセ監督)

さらに、監督が抜き出したフランケンシュタインの文脈はそれだけにとどまらず、ラストシーンにて父親の存在を確かに感じるエミーは『ミツバチのささやき』(1973)を彷彿させます。(映画『フランケンシュタイン』を観た少女が、作り物の映画を自分一人だけが真実であると信じ込む。お伽話の存在と出会うシーンは特に連想させられます。)

監督の演出の確かさが過去の名作の流れを汲んでいることは明らかですが、それは無自覚な再生産やお粗末なパクリではないのです。

当時自身のスタイルについて聞かれたインタビューで監督本人は「良い題材を違った方法で再解釈して自分のスタイルと独自性でもって作品に生かすのであれば、改造とは偉大な芸術である」と答えていました。こういった心情があるからこそデ・パルマ作品には確かな革新性があると言えます。

見られていることの恐怖をあらゆる角度から描く

(C)1992 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.

本作の中では、前述した主に3つの要素を内包しています。

サスペンス映画的要素を担っているのは『サイコ』(1960)『裏窓』(1954)の影響を受けて作られている部分でしょう。それらヒッチコック的演出とは、「視線の恐怖」にあります。

「誰かに見られている」というのは、人間が抱く根源的な不安の一つです。そして「どこから見ているのか」というのは相手の実存を感じられないことによる不安・居心地の悪さを生みます。

恐怖と笑いの表裏関係というと、見ている側の視点が笑いに。見られている側の視点は恐怖になる、ということは日本のバラエティ番組が証明しています。

「水曜日のダウンタウン」の人気企画「開けたら人がいるが一番怖い説」がまさに視点を逆転することで生まれる笑い。どっきりを仕掛けられる側は驚き、恐怖を感じ、視聴者及び仕掛け人側はそのリアクションを見て笑う。これは笑いも恐怖も「緊張と緩和」の理論に基づいているからでしょう。

本作では見られる側の視点にフォーカスしている為、得体の知れない視線が実存を感じさせない恐怖をエンハンスします。

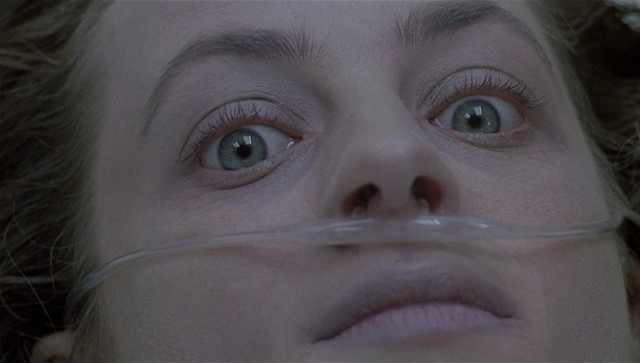

特に中盤の回想シーンにあるジェニーと抱き合うジャックを見つめるジャックの妻の視線でしょう。

魂の抜けた彼女の眼は、解けない呪いをかけるようにジャックを見つめていました。その後のシーンにも、ジャックの車のトランクに詰められた女性の死体の目に3度寄っていくカットなどがあり、本作における「何も見ていない目線に見つめられる恐怖」は重要なポイントになっています。

多重人格サイコスリラー

(C)1992 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.

映画内でひとりの役者が複数の役を演じる場合は、キャラクターの二面性を強調する意図があります。

有名どころでいえばスタンリーキューブリック監督作『博士の異常な愛情』(1963)にて、一人三役を演じたピーター・セラーズやリメイク版『サスペリア』(2018)のティルダ・スウィントンとルッツ・エバースドルフなどが挙げられます。

こういった作品は劇中で同一人物として描かれるわけではなく、ひとりで演じた複数人の鏡像関係性を間接的に伝えるためであり、多重人格とは関係ありません。

多重人格とはその人の中に別人物が内在する状態を指します。

近年の作品だと、M・ナイト・シャマラン監督の『スプリット』(2016)などが想起しやすいでしょう。『スプリット』はオープニングクレジットにおいて本作と非常に酷似しています。

それはどちらも『サイコ』(1960)にオマージュを捧げているからですが、監督、キャスト、そしてタイトルの文字に横線が入り、分裂していく。これはグラフィカルに人格の分裂を表している見事な演出です。

ストーリー進行において多重人格者である本人の視点から語られる時、映画は信用できない語り手に委ねられ、真相を惑わすためのミスリードに正常と異常のバランスが逆転するどんでん返しに効果を発揮します。

ダーレン・アロノフスキー監督作品『ブラックスワン』(2010)と、そのインスパイア元である今敏初監督作品『パーフェクト・ブルー』(1996)や異常人格者が主人公の『ジョーカー』(2019)など、最後まで観ると、これまで映画内で語られてきたことの全てが誰かの妄想のように思える作品です。

本作においては、信用できないのは主人公カーターの視点だけでなく、その妻ジェニーの視点から語られる場面すらも現実と夢との境界線が曖昧になっていきます。

2度3度と繰り返される「死んだと思ったら夢でした」という展開の繰り返しに、観ているこちらも時系列や起きたことの真偽が曖昧になっていきます。

サスペンス映画はトランスジェンダーへの差別を助長している?

古くから映画に登場するシリアルキラーは、女装したクロスドレッサー、性別倒錯者・変質者としてキャラクター付けがなされています。

代表的な例として『サイコ』(1960)の異常殺人鬼ノーマン・ベイツ、『羊たちの沈黙』(1991)のバッファロー・ビル、少し変わり種ですが『悪魔のいけにえ』(1971)のレザーフェイスも家族で食卓を囲むシーンでは母親の顔を被り、化粧を施していました。

デ・パルマ作品でもいくつかあり、『殺しのドレス』のマイケル・ケイン演じる精神科医も女装した”病的な“シリアルキラーでした。(公開当時、『殺しのドレス』は女性を殺人の被害者としてしか描いていないとの批判もされていました。)

映画内で一応「トランスセクシャルはサイコパスではない、殺人鬼でない」とエクスキューズがなされるものもありますが、ここまで挙げればキリがないほど例があるトランス=殺人鬼(または女装=異常者)という記号はトランスフォビア(恐怖症)に基づく明確な差別です。

本作の殺人鬼ケインと同居する人格の一つマーゴがトランスフォビアにあたるかどうかは、描かれる彼女の全身はラストワンショットのみなので難しいところですが、警察内のシーンでのウォルドハイム医師の発言に「(新しいカツラが似合わなくて)まるで女装のオカマのようだ(原語:I am look alike a transvestite)」というものがあります。

Transvestiteは異性服装倒錯者を意味し、冗談の類であれ製作当時の時代性を鑑みても、とても精神医学に携わっている者の発言に思えません。

今なお映画界は日本においても、ハリウッドにおいても、トランスジェンダー俳優に対する起用機会は恵まれているとは言えない状況です。

少し前になりますが、ハル・ベリーがトランスの役を降板した件や、『ミッドナイトスワン』(2020)が不条理を語るための不幸な存在としてしかトランスジェンダーを描いていないなど、メディアでの描き方を問題視する声が上がっています。

そしてこの件がなぜ、それほどまでに世間で問題視されているかというのはメディアが表彰するトランスジェンダーが現状、極端な存在に偏り過ぎているからに他ならないからです。

まとめ

(C)1992 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.

この映画は多重人格者の起こす殺人事件にフォーカスしただけの映画ではありません。多重人格者の妻が引き起こしたスキャンダラスな事件や不倫相手との出来事など、一度見たらトラウマになるようなショッキングなシーンが数多く存在します。

サスペンスストーリーを真面目に追いかけていても、繰り返される回想や悪夢シーンに揺さぶられ時制を見失ってしまいます。

本作はお化け屋敷のような“アトラクション性”をふんだんに備えたサイコサスペンスと形容できます

。座席に座り、後は目の前で繰り広げられる登場人物の関係性だけに注目し、語られていく断片的なストーリーに身をゆだねてみてはどうでしょうか。

ギョッとするキラーショットの一つ一つが脳裏に焼き付いて離れません。