映画『 i ー新聞記者ドキュメントー』は2019年11月15日(金)より新宿ピカデリーほか全国ロードショー公開!

オウム真理教とその信者たちの姿を捉えた『A』『A2』、佐村河内守と一連のゴーストライター騒動を題材とした『FAKE』などをはじめ、高評価と物議が絶えることがない数々のドキュメンタリー映画を手がけてきた森達也監督。

そして2019年11月15日(金)に劇場公開を迎えた映画『 i ー新聞記者ドキュメントー』では、周囲から異端視されながらもジャーナリストとして闘いに挑み続ける東京新聞社会部記者・望月衣塑子を取材。

「ジャーナリストにとっての“誠実さ”とは何か?」という問いへの答えを望月の姿に重ねながらも、現代の日本に渦巻く報道とジャーナリズムの腐敗、その先に“再び”見えつつある民主主義の危機と対峙しました。

(C)Cinemarche

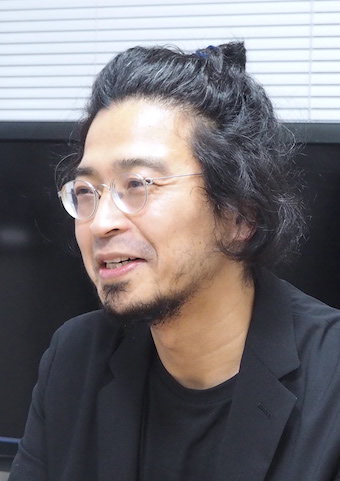

第32回東京国際映画祭では「日本映画スプラッシュ」部門にて作品賞を受賞した本作の劇場公開を記念して、このたび森達也監督にインタビューを行いました。

日本におけるジャーナリズム及びメディアの現状、望月衣塑子から感じとったジャーナリストとしての強さ、ドキュメンタリーの在り方の変化などなど、貴重なお話を伺いました。

CONTENTS

失われていくジャーナリズム

(C)2019「i –新聞記者ドキュメント-」

──はじめに、本作の制作を開始される前の日本のメディアや報道に対する印象をお聞かせ願えませんか。

森達也監督(以下、森):そもそも僕はテレビの出身です。オウムの映画『A』はテレビで放送される予定で撮り始めたけれど、最終的にテレビから排除されて映画になった作品です。その後に映画と並行して本を書いたり、たまにテレビをやったりと、複数のメディアを横断しながら作品を手がけてきました。

だからこそ、メディアの状況が日毎に悪くなっていくことは強く感じていましたし、本作を撮り続けながら、それがより鮮明に可視化されたと実感しています。

「劣化が加速しているのだ」と。

ジャーナリズムは現場性が大切です。自分の足で現場に向かい、自分の目で見て、自分の耳で声を聞く。そしてその時に自分が何を思い、感じるのか。憤りかもしれないし悲しみかもしれない。そうした思いが、記事や動画のコアにあるべきです。決してオートマチックにできる仕事ではない。

もちろん会社、或いはそこに属する社員として「部数や視聴率、アクセス数を上げたい」と考えるのは当然のことです。でも時にはそれに抗って「この報道は会社への貢献にはならないかもしれないけれど、絶対に報道すべきだ」と考え決断する瞬間も必要です。その瞬間を生み出せる精神そのものが失われているとしたら、これは深刻な事態だと考えます。

(C)2019「i –新聞記者ドキュメント-」

──その一方で、誠実であり続けようとするジャーナリストたちが大衆に押し付けられる“レッテル”としての「左翼」についても触れられていました。

森:政権を監視する。これはジャーナリズムにおいて重要な使命です。なぜなら権力は必ず腐敗するし暴走する。だから欧米でメディアは「WATCH DOG(番犬)」とも呼ばれる。でも現在、政権を批判する記者や新聞社が、安倍政権の支持者たちから「左翼」とカテゴライズされて批判されるという事態になっている。

要するに、ジャーナリズムとは何かを分かっていない。アメリカはいろいろ問題がある国だけど、でも情報公開やジャーナリズムについては、やはり筋が通っていると思います。メディアが激しく政権と対峙する。映画だってそうですね。政権やメディア批判の映画を実名で、しかも完成されたエンタメとして公開する。最近でも『バイス』とか『ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書』とか。なぜ日本ではこのような映画が撮れないのか。ずっとそう思っています。

新聞記者・望月衣塑子の「流儀」

(C)2019「i –新聞記者ドキュメント-」

──本作は東京新聞社会部に所属し、自身のジャーナリズムを全うしようとし続ける新聞記者・望月衣塑子さんを中心に進んでいきますが、彼女を取材し続けた森監督の目から見た望月さんの“強さ”と“弱さ”とは何でしょうか。

森:彼女はそれほど強くないですよ。周囲を気にしないことが結果的に“強さ”に見えるだけであって、撮影の途中でも、「これをやったら会社に迷惑をかける」と思い悩む瞬間を何度も目撃しましたから。

……まあでも確かに、メンタルに関しては強いかな。少なくとも僕よりは。

彼女は官邸会見の場に長い間通い続けているけれど、質問をしても官房長官はまともに答えない。映画をよく見ればわかるけれど、質問されている最中に、前列に座る番記者たちと目配せしてニヤニヤ笑ったりしています。彼女が質問を始めると同時に舌打ちする記者もいるそうです。僕だったら一週間も保たない。まあでもそれも、空気を読まない力が強い、といえばそれまでだけど。

いずれにしても、記者会見の場で質問し、回答に納得がいかなければさらに質問を続ける。記者ならば当たり前の行動です。ところが周囲からは白眼視される。不思議だとつくづく思います。

(C)2019「i –新聞記者ドキュメント-」

──取材および撮影の中で、森監督が特に記憶されている望月さんの姿や言葉などはありますか。

森:やはり作中でも登場する、陸自の新弾薬庫建設に関する宮古島での住民集会での姿ですね。彼女自身に向けられてはいなかったものの、住民たちからメディアの在り方を非難された場面です。

「弾薬庫はあそこにあるじゃないか」「あなたたちは何を見ているんだ」と、メディアに携わる人間の一人として、住民たちから言葉をぶつけられた。その瞬間、恐らく彼女の中でギアがチェンジしたんじゃないかな。あの日は必死に取材していましたね。その成果は映画の中で示されています。

古く弊害あるシステムを破壊する

(C)2019「i –新聞記者ドキュメント-」

──森監督自身もメディアそしてジャーナリズムに携わる人間の一人、「フリーランスの映画監督」として官邸会見取材の可能性を模索し、国会議事堂前の警察官らへ疑問を投げかけるといった行動をされました。

森:望月さんは「記者クラブ」という報道の世界におけるオールドファッションなシステムの内部で闘い続けているわけですが、僕はそのシステムを外部からぶち壊せないかなと考えたんです。

もちろんオールドファッションではあっても、意味があれば尊重すべきです。でも弊害のほうが大きくなったのなら止めるべきであり、「なぜ止めないのか」とメディアは問うべきです。当然とされている「前提」を常に疑うべき。なぜならこの国では、「慣例」や「申し送り」が意味なく保持されている場合があまりに多い。そして権力性を帯びやすい。

(C)2019「i –新聞記者ドキュメント-」

──「慣例」と言えば、官邸会見取材のための申請書類を作成する場面にて、記載が不可欠とされる「報道実績」に映画ならびに映像が含まれない事実を知った時は驚きを隠せませんでした。

森:映像に対しての意識が低いと思わざるを得ないですね。そもそも官邸記者会見は内閣記者会によって主催されています。官邸は場所を貸しているだけ。ところが官邸広報に対して最初に申請を行うことを強制される。記者会が最初に審査すべきです。その後に場所を借りている官邸に記者会が結果を通達する。論理的にはこれで事足りるはずです。いったい誰のための記者会見なのか、その捩れがこんなところにも表れている。

──そうした時代錯誤な「慣例」が現在も続いている理由や原因を、それに直面した森監督自身はどうお考えでしょうか。

森:理由は単純です。何も考えていないから。それだけです。

「客観」「公正・中立」という欺瞞

(C)2019「i –新聞記者ドキュメント-」

──ジャーナリズムが失われ、変化を拒むという惰性が最優先されることで、メディア及び報道が加速度的に悪化し続けている。その中で、ドキュメンタリーの在り方や機能もやはり変化していったのでしょうか。

森:強く感じているのは、この国のメディアがどんどん劣化し続けたことで、結果的にドキュメンタリーに求められる機能が、「報道されない/できない事実や情報を捕捉するメディア」という領域として見なされる傾向が強くなったこと。

新たな価値が再発見されたと考える人もいるけれど、僕は不満です。ドキュメンタリー映画は独立した作品です。マスメディアや報道を捕捉するという副次的な機能を持つメディアではないはずです。

(C)Cinemarche

(C)Cinemarche

──森監督にとって、その「領域」に辿り着いてしまったと実感された転換期のような事件や出来事はあるのでしょうか。

森:……最初の実感は、やっぱり『A』ですね。

テレビから排除され、その後「映画」として撮影を続けながら、テレビの規制の強さと映画の自由さについては、あらためて実感しました。なぜならばテレビは分業です。でも映画は、特に『A』はそうだけど、まさしく一人称単数で作って発表することができる。僕にとっては、まさしく転換だったと思う。

その理由のひとつは、撮影クルーを取り上げられたので、やむなく自分でカメラを手にしたからです。フレームやアングルは現実からの切り取りです。その切り取りは自分の主観なのだと気がついた。さらに、ズームやパンなどのテクニックは、自らの感情表現でもある。本来ならもっと早く気づいておくべきでした。でも自分で撮影したからこそ、ようやく気づくことができた。

テレビ時代は「客観」或いは「公正・中立」であることを周囲から求められ続け、それが当然だと認識していました。でも『A』を撮りながら、それは幻想だと気がついた。何を撮影するかを決めた瞬間から、主観は発動しています。中立に関しても、確かに対立するAとBの中間に位置することは可能かもしれないけれど、そのAとBは誰が決めたのか。CかもしれないしDかもしれない。さらに、その位置は誰が決めるのか。つまり座標軸です。国や時代が違えば座標軸はまったく変わります。ならば絶対的な中立などありえない。

もちろん、できるだけ客観的に、あるいは可能なかぎり中立な位置に身を置くことは、ジャーナリズムならば間違いではない。でも絶対的な客観や中立など不可能である、という前提はしっかりと実感しておかないと。なぜなら自分が中立で公正であると前提を置いてしまった瞬間に、自分は正義になります。これは違う。僕はジャーナリズムには、その加害性の自覚も含めて、負い目や後ろめたさが大切だと思います。それを持たない記者やディレクターが多くなった。

現実に規定され、揺さぶられるドキュメンタリー

(C)2019「i –新聞記者ドキュメント-」

──現在の日本において、映画もまた力が弱まり続けているメディアの一つです。そのような“状況”の中で、森監督がドキュメンタリーひいては映画を撮り続ける理由を改めてお聞かせ願えませんか。

森:高校・大学と映研で活動を続けていた自分にとって、映画は憧れの仕事でした。

結果的にテレビの世界で仕事を始め、テレビ放送用の作品として制作していた『A』がテレビから排除されたことを機に『A』は偶然「映画」となり、僕もまた偶然「映画監督」となりました。

それでも、映画は憧れの仕事であることに変わりはありません。だからこそ未だに作品がスクリーンに上映されると嬉しいですし、映画にとっての「障害」が多々存在し、「映画の力が弱まりつつある」と指摘されたとしても、それは映画会社のトップや役員たちが悩むことで、作る僕には関係ない。大ヒットなど端から考えていませんから。自分の作品がスクリーンで上映される。それを観てくれる人たちが多少はいる。それだけで十分に幸せです。

まあでも、映画産業の末端に位置する一人としては、アイドル映画とアニメばかりが動員する日本映画の現状について、言いたいことはたくさんあります。結局は市場原理ですから、観客がそれを求めるなら仕方がない。でも悔しいな。もっともっと面白い映画はたくさん上映されているのに。そんな思いです。

僕はどんな表現形式であれ、映画では常に「ドラマ」を撮りたいと考えています。本作も当初は劇映画として制作するつもりだったんですが、様々な出来事が重なったことでドキュメンタリーという形で描くことにしました。ドキュメンタリーには多くの思い入れがありますが、こだわり自体はあまりないんです。

(C)Cinemarche

──それでは敢えてお聞きしたいのですが、森監督にとって、ドキュメンタリーとは一体何なのでしょうか。

森:ドラマとドキュメンタリーにおいて、特に作業の内実について、差異はあまりないと思っています。ただもちろん、まったく同じわけでもない。ドキュメンタリーは現実に規定されます。つまり宇宙人や平安時代を撮ることはできない。劇映画ならどちらも撮ることができる。

しかし劇映画は「自分自身のイマジネーション」に規定されます。文字通りの想定外は脚本に書けない。一方でドキュメンタリーは、常に現実に裏切られ、想定外が頻繁に起きます。もしも自分が脚本家や監督ならば、決して書けないような事態も起きる。

劇映画もドキュメンタリーも、それぞれに自由さを持っている。そしてドキュメンタリーは、現実に揺さぶられる表現でもある。そこに面白さがあると今現在も思っています。

多くの人は僕について、ドキュメンタリー監督とか規定するけれど、ドラマもドキュメンタリーも制作するものです。つまり主観的な作業です。ドキュメンタリーは事実の記録などでは断じてない。敢えて言えば現実の素材を再構成した僕の世界観の表明です。そもそも学生のころは8ミリ映画でドラマを作っていました。『FAKE』のあとはテレビ東京でホラードラマを一本演出しています。次は劇映画を作りたい。今はそう思っています。

インタビュー/河合のび

撮影/桂伸也

森達也監督プロフィール

1956年生まれ、広島県呉市出身。立教大学在学中には映画サークルに所属し、1986年にはテレビ番組制作会社に入社。その後にフリーランスとして活動を開始します。

地下鉄サリン事件発生後、オウム真理教広報副部長であった荒木浩と他のオウム信者たちを描いた『A』は1998年に劇場公開され、ベルリン国際映画祭など多数の海外映画祭でも上映され世界的に大きな話題となりました。

1999年にはテレビドキュメンタリー「放送禁止歌」を発表。また2001年には映画『A2』を公開し、山形国際ドキュメンタリー映画祭で特別賞・市民賞を受賞。

2006年に放送されたテレビ東京の番組「ドキュメンタリーは嘘をつく」には村上賢司・松江哲明らとともに関わり、メディアリテラシーの重要性を訴えた同作は現在でもドキュメンタリーを語る上で重要な作品のひとつとなっています。

2011年には東日本大震災後の被災地を撮った『311』を綿井健陽・松林要樹・安岡卓治と共同監督し、賛否両論を巻き起こします。そして2016年には、佐村河内守と一連のゴーストライター騒動をテーマとする映画『FAKE』を発表しました。

映画『 i ー新聞記者ドキュメントー』の作品情報

【公開】

2019年11月15日(日本映画)

【監督】

森達也

【企画・製作・エグゼクティブプロデューサー】

河村光庸

【監督補】

小松原茂幸

【音楽】

MARTIN

【キャスト】

望月衣塑子

【作品概要】

周囲から異端視されながらも徹底的な事実追及を行い、ジャーナリストとして闘いに挑み続ける東京新聞社会部記者・望月衣塑子の姿を捉える中で、現代日本における報道とメディアが抱える様々な問題点、その先に再び見えつつある民主主義の危機を描いたドキュメンタリー。

監督はオウム真理教とその信者たちの姿を捉えた『A』『A2』、佐村河内守と一連のゴーストライター騒動を題材とした『FAKE』などをはじめ、数々のドキュメンタリー映画を手がけてきた森達也。

本作は第32回東京国際映画祭「日本映画スプラッシュ」部門にて作品賞を受賞しました。

映画『 i ー新聞記者ドキュメントー』のあらすじ

(C)2019「i –新聞記者ドキュメント-」

蔓延するフェイクニュースやメディアの自主規制。民主主義を踏みにじる様な官邸の横暴、忖度に走る官僚たち、そしてそれを平然と見過ごす一部を除く報道メディア…。

そんな中、既存メディアからは異端視されながらもさまざまな圧力にも屈せず、官邸記者会見で鋭い質問を投げかける東京新聞社会部記者・望月衣塑子。

彼女の仕事を追う中で、菅官房長官や前川喜平、籠池夫妻など、ここ数年でよくメディアに登場した渦中の人間が続々と登場。これまでの報道では観られなかった素顔をも映し出します。

果たして、彼女は特別なのか。或いはなぜ、彼女は特別にされてしまったのか。

森監督の真骨頂ともいえる新たな手法で、日本の社会と報道が抱える同調圧力や忖度の正体を暴き出します。

編集長:河合のびプロフィール

1995年生まれ、静岡県出身の詩人。2019年に日本映画大学・理論コースを卒業後、2020年6月に映画情報Webサイト「Cinemarche」編集長へ就任。主にレビュー記事を執筆する一方で、草彅剛など多数の映画人へのインタビューも手がける。

2021年にはポッドキャスト番組「こんじゅりのシネマストリーマー」にサブMCとして出演(@youzo_kawai)。

photo by 田中舘裕介