チャップリンの人生を生き映したロバート・ダウニーJr主演『チャーリー』

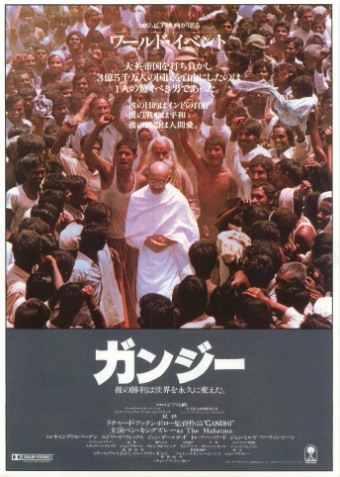

『大脱走』(1963)や『ジュラシック・パーク』(1993)などの出演俳優として活躍する一方、『遠すぎた橋』(1977)『ガンジー』(1982)などの監督としての功績を残してきたリチャード・アッテンボローが「アイアンマン」シリーズで知られるロバート・ダウニー・Jrを主演に喜劇王チャールズ・チャップリンの半生を描いた伝記映画。

大衆を前に、常に笑うことを強いられたチャップリンの素顔を描きます。チャールズの長女であるジェラルディン・チャップリンが本作では、チャップリンの母親を演じています。

自伝出版のために取材を受けているチャーリーが、曖昧な過去を回想しながら、編集者ジョージ・ヘイデンにその半生を語っていきます。

映画『チャーリー』の作品情報

(C)1992 STUDIOCANAL

【公開】

1992年(イギリス映画)

【原題】

Chaplin

【監督】

リチャード・アッテンボロー

【キャスト】

ロバート・ダウニー・Jr、ジェラルディン・チャップリン、ダン・エイクロイド、モイラ・ケリー、アンソニー・ホプキンス、ケヴィン・クライン、ダイアン・レイン、ケヴィン・ダン、ミラ・ジョヴォヴィッチ、ペネロープ・アン・ミラー、ポール・リス、ジョン・ソウ、マリサ・トメイ

【作品概要】

1993年公開のイギリス映画。リチャード・アッテンボロー監督がチャールズ・チャップリンの伝記を脚色し、映画化。ドラマ性の強い作品に仕上がっています。

ロバート・ダウニー・Jrが第65回アカデミー賞において、初めて主演男優賞にノミネートされた作品としても知られており、第46回英国アカデミーでは主演男優賞を受賞しました。

映画『チャーリー』のあらすじとネタバレ

(C)1992 STUDIOCANAL

映画は晩年を迎えたチャップリンが出版した自伝の中で、あやふやな過去について取材を受け、自身の半生を振り返るかたちで語られます。

幼少期のチャールズは貧困に喘ぐ生活をしていました。

母親は舞台女優として働いていましたが、思うようにパフォーマンスができず、観客からも劇場からも非難されていました。そんな彼女の危機を救うかたちで、舞台に上がったチャールズ。当時の彼は5歳ながら見事なパフォーマンスで観客を魅了します。

兄のシドニーと母親ハンナの3人で狭い屋根裏で暮らしていましたが、家賃の払えないほど困窮していたため、チャールズは救貧院送りとなってしまいます。兄のシドニーは練習船に送られ、船乗りになりました。

チャールズは12歳で父親を亡くすも、母親と別居状態であった父親の最期を知ることはありませんでした。この頃から母親は精神疾患に悩まされていました。精神病院へ送られ、別れを余儀なくされます。

17歳になり、兄のシドニーと共にカルノ劇団に仕事を見つけ、ドタバタ劇の才能を見出されます。劇団での活躍が成功を収め、同じ劇団にいたヘティにプロポーズをしますが、あえなく断られてしまいます。

「海外での巡業が終わり、ロンドンへ戻ったらまた返事が訊きたい」と言い残しアメリカへ渡った彼は、そこで活動写真(サイレント映画)におけるパントマイムの可能性を見出します。

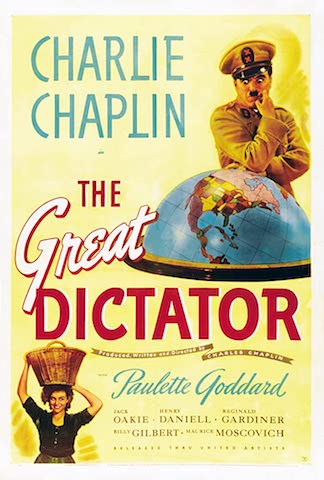

カリフォルニアで映画の仕事をはじめるも、フィルム撮影という新しい技術に現場も、役者も、まだ慣れていませんでした。チャールズが契約した映画会社はキーストン社。当時短編のドタバタ喜劇を量産しており、そこで彼はトレードマークとなる“付け髭”に“シルクハット”の「小さな放浪者」の扮装を作り上げました。

ニューヨークでの絶大な人気から、監督業まで任されるようになったチャールズ。アメリカへ渡り、チャールズのマネージャーとなった兄のシドニーはヘティが結婚したことをチャールズに知らせました。

キーストン社との契約が満了した頃には、チャーリー・チャップリンの名前だけで大ヒットが約束されるほど、絶大な人気を誇っていました。

25歳でシカゴのエッサネイ社に移籍したチャールズは、サンフランシスコのカフェで出会ったエドナ・パーヴァイアをパートナーに迎え、35本もの映画で共演し、ふたりは親密な関係になっていきます。

この頃からチャップリンの映画には政治的メッセージが反映されるようになりました。兄のシドニーは移民である自分たちがアメリカ政府を批判することは出来ないと反対しますが、チャールズはユーモアのセンスがあれば問題ないとしていました。

チャールズはサイレント映画のスターで親友のダグラス・フェアバンクスを通じて最初の妻となるミルドレット・ハリスと出会います。当時17歳の彼女はチャールズの子を身籠っていました。

20代当時を回想してチャールズは「スタジオを設立したばかりで余裕がなかった」と語ります。

第一次世界大戦終戦を記念したパーティに呼ばれたチャールズ。その席で「映画は大衆に政治的思想を伝える手段になる」と語る映画業界人に対し、チャールズは賛同しつつも、「大衆とは一般市民のことだ」と釘を刺しました。

やがてミルドレットとの結婚生活は破綻し、チャールズが31歳となった1920年に離婚訴訟を起こしました。

財産分与により製作途中であった『キッド』のフィルム押収から逃れるため、兄と数名のスタッフを連れ立ってソルトレイクシティへ避難し、映画完成に向けてホテルで作業をしました。

1921年。カルノ劇団座長と共にロンドンへと戻ったチャーリー。そこで初恋の相手であるヘティがインフルエンザのため、亡くなったことを知り、一時精神的に不安定になります。

ロンドンのパブでチャールズは祖国の戦争に参加しなかったことから、共産主義者と非難を受けます。故郷での扱いを受け、彼はアメリカに根をおろすことを決意しました。

アメリカでの生活も、チャールズにとっては悠々自適なものではありませんでした。この頃からチャールズには共産党員の疑惑がかけられ、FBIによる身辺調査を受けていました。

『黄金狂時代』(1925)撮影中、チャールズは2人目の妻となるリタ・グレイと結婚をしました。2人の子供を彼女との間に設けたチャールズでしたが、自伝の中では彼女のことは数ページしか触れられていません。

晩年のチャールズに取材をする記者のジョージはその件を問い詰めます。「単純に嫌な女だったからだ」と答えるチャールズですが、ジョージは「それは今スイスに亡命している状況とも関係があるだろう」と悟ります。チャールズが異常性欲者であることを隠すためだと。

30年代のハリウッド映画界は、トーキーの黎明期でした。チャールズ扮する小さな放浪者も、時代の潮流に乗っ取って声をいれるようシドニーから提案されますが、チャールズはこれを断固拒否。サイレントにこだわるのは、英語圏以外の観客層を想定していたからでした。

この頃にチャールズは3番目の妻となるポーレット・ゴダードと出会います。

世界恐慌の影響で機械が人力に取って代わり何十万人もの仕事がなくなった世相を反映した『モダン・タイムス』(1936)を手掛け、彼女も出演していました。しかし彼女も、仕事に没頭して家庭を顧みないチャールズに愛想をつかしてしまいます。

映画『チャーリー』の感想と評価

(C)1992 STUDIOCANAL

『ジョーカー』との共通点

本作の主演を務めたロバート・ダウニー・Jrと言えば、「マーベルシネマティックユニバース」の看板役者として2010年代をけん引したことで広く知られています。

他にも、チャップリンも演じたことのある「シャーロック・ホームズ」の映画シリーズや『ドクター・ドリトル』(2020)など、アイコニックなキャラクターを数多く演じてきました。

そんな彼が20代にして演じた大役がチャールズ・チャップリン役です。

本作でチャップリンの母親を演じた実の娘であるジェラルディン・チャップリンは、ロバート・ダウニー・Jr扮するチャールズ・チャップリンの姿に衝撃を受けたそうです。

幼少期から芸能界に身を置いていたこと、スキャンダルな実生活など、チャップリンとロバート・ダウニー・Jrの共通点は少なくないのかもしれません。

チャップリンの人生は悲劇的なものでした。しかしそれは傍から見れば喜劇に見えていたのです。喜劇王として観客に笑いを届けてきたチャップリンの生涯をロバート・ダウニー・Jrはシニカルに演じています。

チャップリンの伝記映画から、救いのない悲劇を喜劇としてシニカルに描いていたある作品を連想してしまいます。映画『ジョーカー』(2019)です。

本作においても、『モダン・タイムス』(1936)制作時に劇中で使用される曲「Smile」の製作に没頭しているシーンがありましたが、『ジョーカー』ではマイケル・ジャクソンが歌詞をつけたカヴァーバージョンが重要な場面や予告編で象徴的に使われていました。

ジョーカーは悲劇に見舞われ、社会に拒絶された男が“向こう側”へ行ってしまう話を描いていましたが、インスパイア元のひとつであるチャップリンは最終的に人々のもとへ戻ってきます。

政治的メッセージを気にしたヒットラー自身も鑑賞したと言われる『独裁者』は、今なお映画史に残る偉大な功績として語り継がれています。

本作は、終盤のアカデミー賞名誉賞を受賞するチャップリンの姿を通して、生きているうちにアーティストの功績を評価することの重要性を説いています。

まとめ

(C)1992 STUDIOCANAL

本作は実録映画ではなく、劇映画です。

本作に登場するアンソニー・ホプキンス演じるインタビュアー、ジョージ・ヘイデンは架空の人物であり、その他史実に基づきながらも、ドラマ的な整合性を持たせるために事実とは異なる出来事や展開がいくつかあります。1人の人物の生涯を完全に事実と照らし合わせて一貫したテーマを描くことは不可能だからです。

近年でも、事実に忠実ではないかたちで作られた『ボヘミアンラプソディ』(2017)が世界的なヒットをしたことからも、時にフィクションは現実をも超えて人の心に届く訴求力を持っていることが分かります。

起伏の激しかった人生のその人が世界から功績を認められる瞬間が、映画のラストという大団円構造が、その波乱に満ちた生涯にカタルシスをもたらす効果を生んでいます。

喜劇に生涯をささげたチャップリンにとっての最高の瞬間は、名誉賞の授賞式だったのでしょう。誰にとっても人生最高の瞬間とは、自分の人生が肯定される瞬間なのだということが、このフィクションから伝えられた間違いのない事実です。