連載コラム「B級映画 ザ・虎の穴ロードショー」第2回

眠れずに深夜の地上波テレビで見た映画放送や、レンタルビデオ店で目にする機会があったB級映画たち。現在では、新作・旧作含めたB級映画の数々を、動画配信サービス【U-NEXT】で鑑賞することも可能です。

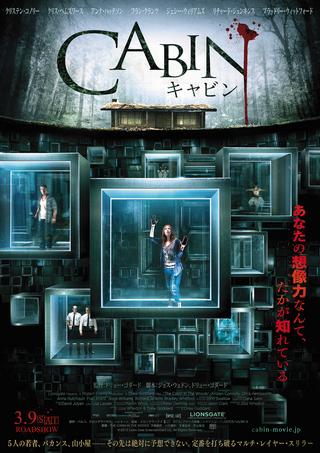

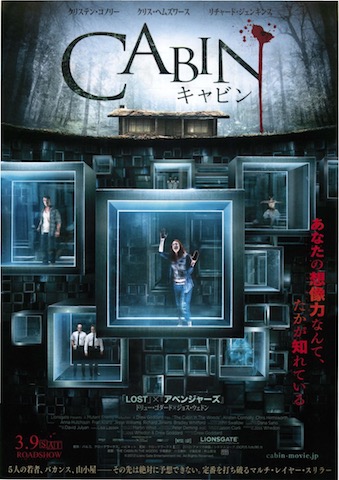

そんな気になるB級映画のお宝掘り出し作品を、Cinemarcheのシネマダイバーがご紹介する「B級映画 ザ・虎の穴ロードショー」第2回は、2011年公開のホラー映画『キャビン(The Cabin in the Woods)』です。

女子大生デイナは女友達ジュールスに誘われて、週末をカートのいとこが所有する山奥にある別荘に男女5人で遊びに行きます…。

1980年から始まった秀作「13日の金曜日」シリーズや、1981年の人気作品『死霊のはらわた』など、ホラー映画のお決まり「若者・週末・山小屋」といった設定で描かれた本作『キャビン』。

しかし、唯一違っていたのは、デイナたち若者5人の行動は、謎の秘密組織によって全てが監視されていたことでした。

人気ドラマ『LOST』や映画『クローバーフィールド/HAKAISHA』(2008)の脚本で知られるドリュー・ゴダードが、自ら監督を務めた渾身の一作。

これぞB級映画の百貨店といったパロディな作風と、古今東西の怪物キャラクター全員集合で描いたホラー映画『キャビン(The Cabin in the Woods)』をご紹介します。

【連載コラム】「B級映画 ザ・虎の穴ロードショー」記事一覧はこちら

CONTENTS

映画『キャビン』の作品情報

(C)2011 LIONS GATE FILMS INC. ALL RIGHTS RESERVED

【全米公開】

2011年(アメリカ映画)

【原題】

The Cabin in the Woods

【製作・脚本】

ジョス・ウェドン

【脚本・監督】

ドリュー・ゴダード

【キャスト】

クリステン・コノリー、クリス・ヘムズワース、アンナ・ハッチソン、フラン・クランツ、ジェシー・ウィリアム、リチャード・ジェンキンス、ブラッドリー・ウィットフォード、ブライアン・ホワイト、エイミー・アッカー

【作品概要】

『LOST』『クローバーフィールド HAKAISHA』の脚本で知られるドリュー・ゴダードが監督と脚本を担当。「アベンジャーズ」シリーズのジョス・ウェドンが共同脚本と製作を務めたSFホラー映画。

ストーリーの先の展開が二転三転するどんでん返しで、ラスボス的な組織の館長には、「エイリアン」シリーズのシガニー・ウィーバーが重要な役柄で出演しています。

また、様々な怪物の登場には半魚人や巨大ヘビのほか、『貞子』『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』『シャイニング』などといったお馴染みのキャラクターと似た怪物も多く登場するのも見どころのひとつです。

映画『キャビン』のあらすじとネタバレ

(C)2011 LIONS GATE FILMS INC. ALL RIGHTS RESERVED

大学生のデイナ、ホールデン、マーティ、ジュールズ、カートの5人は、週末の休日をカートのいとこが購入した別荘の山小屋で過ごすことにします。もちろん彼らの目的は、若者らしい青春の謳歌を恋人や友人と過ごすことでした。

大型のキャンピングカーで目的地の山小屋に向かうも、スマホのGPSも使用できない田舎道。

何も立ち寄るような場所もなく、ガス欠になりそうになったところで、営業しているのかも怪しい、かなり古びたガソリンスタンドでキャンピングカーを停車してに立ち寄ります。

どこからともなく現れたスタンド店員は、いかにも他所者を嫌った無愛想な男。行き先の山小屋について尋ねると、持ち主がすぐにコロコロと変わるなど、その小屋にまつわる不吉な話を語り出します。

大学生の若者5人は、スタンドの男に腹を立てながらも、教わった通りにキャンピングカーをティラマン通りに走らせて、まるで来る者たちを拒むようなトンネルを抜けて、行き止まりにあった山小屋に到着します。

その古い小屋は不穏な空気感に包まれた佇まいで、薄気味悪さをデイナ、ホールデン、マーティ、ジュールズ、カートの5人は感じていました。

それでもカートのいとこが貸してくれた小屋。彼ら5人は疑うべきものなどはないと、山小屋の室内に入り、各自は寝泊りする部屋など決め、週末を楽しむことにします。

しかし、その小屋は、別の場所にあるハイテク機器に囲まれた秘密組織にいる大人たちから、複数のモニターで監視されていました。

そうとは知らない5人は、湖で水遊びや夜のパーティを楽しんでいました。

もちろん、彼らの様子は森のいたる所、湖、山小屋の室内と、全てはモニターで管理室から組織の大人たちから監視されていました。

一方の組織の管理室では、多くのスタッフたちが怪物たちの名前、ゾンビや半魚人などの挙げて、現金と共に賭け事として投票していました。

そんな事実など知らない大学生の5人は、お酒などを飲み楽しみながら遊んでいると、突然、地下室の扉がバタンと開きます。

好奇心の旺盛な若者たちは、地下室に降りると薄暗い室内には、奇妙で怪しい物が散乱しており、デイナはその中からある1903年に書かれた日記を発見します。

デイナが手にしたのは、少女ペイシェンス・バックナーが書いた日記のようで、それを読み上げていきます。そこには少女ペイシェンスと彼女の家族、バックナーの一家が犯してきた世にも恐ろしい殺人行為の数々が書かれていました。

そして日記の最後には、ラテン語の謎の呪文が書かれており、デイナは周囲から止められもしましたがラテン語を読み上げると、森の中に埋まっていたバックナーの一家らしき死体がゾンビとなって起き上がり、小屋へと歩き始めました。

呪文によって蘇ったバックナーの一家のゾンビが、最初に、キスや性行為を楽しもうとするカートとジュールズを襲います。

身の危険から逃げようとしましたが、ジュールズは捕まってしまい、大きなノコギリで惨殺されていまいます。

死にもの狂いで逃げ出したカートは何とか山小屋に戻ると、今度は若者4人を皆殺しにしようと、ゾンビたち次々は小屋中へと襲撃をはじめました。

しかも秘密組織の管理室では、若者たちの動きを監視しており、彼らの行動を描いたシナリオに沿って調整と誘導を行い、ゾンビたちが彼らを襲いやすい状況に追い込んでいました。

秘密組織の目的は生贄を捧げる「儀式」であり、地下にいる「古き神々」を生贄の血によって封印することであり、それにより人類の存亡が保たれていたのです。

映画『キャビン』の感想と評価

(C)2011 LIONS GATE FILMS INC. ALL RIGHTS RESERVED

「B級映画」というフルコースな設定

本作『キャビン』は、B級映画らしい作風としては満点の仕上がりと言っても良いでしょう。しかし、安易に低予算であるとか、キャスト、監督が無名だからということではありません。

いくつかの見どころポイントをあげると、⑴過去の映画をオチョくったパロディ作品。⑵怪物・怪獣・幽霊といったキャラクターの集合。そして⑶結末がバッドエンドで描かれる。この3拍子が全て揃っているのです。

本来、B級映画を制作する場合、予算は潤沢にはありません。そこで無名なキャストと監督の起用して映画を作らなくてななりません。

また、過去作のパロディも「本家元祖が大好きです!」という、シネフィルっぽいオマージュを捧げたものではなく、単純にお金や時間が無い、そしてアイデアもない。

そこで「ああ、アレで行こう、あの映画!」と、本家元祖を真似たコピーをしようと行う傾向にあります。本作『キャビン』の場合は、敢えてそのようなフリをパロディやギャグにしている映画なのです。

参考:百鬼夜行絵巻

では、怪物大集合という数の勝負の方程式はどうでしょう。

メジャー作品で良質を目指したものであれば、一体の怪物(怪獣)を登場させ、脚本をしっかり練ることで数の勝負せずに、恐怖を煽ってみせます。

しかし、数種類のキャラクターを揃えれば、見た目も派手ですし、まるでおもちゃ箱のようでもあり、実に楽しいものです。これは江戸時代に流行した「百鬼夜行絵巻」に立ち返るようなもので、ウルトラ兄弟、仮面ライダー、アベンジャーズ、DCに至るまで、数の方程式は今も世界基準です。

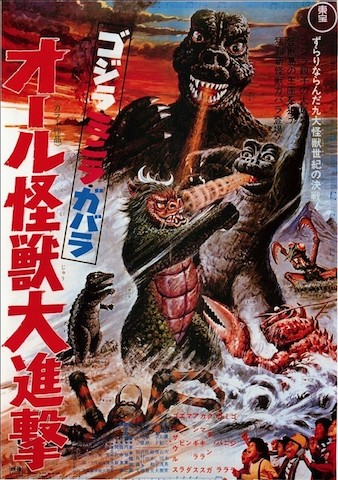

『ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃』(1969)

(C)東宝

例えば、「ゴジラ」シリーズにある、『ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃』(1969)などは、子どもを楽しませるための怪獣集合です。

世界の怪獣王であるゴジラ自体が10匹いる、あるいは100匹登場したらどうでしょう。これこそがB級らしい数の方程式。

ただし、2016年公開の『シン・ゴジラ』に登場させたゴジラの尻尾にシビれたファンも多いはず。

庵野秀明監督の優れた演出の寸止め方法で、多くの観客が瞬時のうちに脳裏で、ジェームズ・キャメロン監督『エイリアン2』(1986)を思い描き、無数の人型サイズのゴジラを大暴れさせる妄想したことか。

でも、ゴジラは怪獣王ですから、1954年に誕生した一体、あるいは庵野版ゴジラで十分ですし、それが名作・傑作と呼ばれるものなのではないでしょうか。

そして今でこそ、「バットエンド」はメジャー映画でも、近年は認知された結びの手法になりました。

元々ハリウッドは「夢」を売ってきたビジネスですから、ハッピーエンドこそ、王道のエンターテイメントだと信じ続けられてきました。

『シェイプ・オブ・ウォーター』(2017)

(C)2017 Twentieth Century Fox

ですから、日陰者?のホラー映画ファンや、B級映画ファンは屈折しています。

名作傑作と呼ばれる映画や、アカデミー賞などからほど遠い映画こそが、真に愛すべきホラー映画であり、SF映画という誇りすら抱き続けてきました。

例えば、怪物のひとりである半魚人は、モンスターの中ではメインキャラというよりは、サブ的な存在です。『キャビン』の劇中でも的確に脇役を務めて、血しぶきを上げていました。

ホラー映画やB級映画ファンは、王道のハッピーエンドのラストシーンで、主人公が現実離れした「浮かれポンチな夢」を勝ち取る結末よりも、不幸のどん底であるラストに堕ちるバットエンドこそがメインディッシュというか、最高に甘〜いデザートと考える傾向にあります。

さて、これらの要素をフルコースに揃えて成立させたホラー映画『キャビン』ですが、鑑賞していただくと理解できるのですが、実は「映画ファンへのメッセージ」がズバ抜けた作品という点が、最も光っています。

多くのB級映画ファンを唸らせたのは、大学生の1人であるカート(戦士)のいとこが所有する森の中の山小屋(キャビン)と見せかけたゴキブリホイホイ的な場所に誘い込む設定。

そして、その場所で「生贄」となる5人の若者を「観察」させながら、B級グルメのフルコースで「アメという子ども染みた映画の魅力で引き寄せ、高尚なムチ(1流クリエーターのアイデア)で鑑賞者を叩きのめす」という、メタファー(比喩)の構成の仕掛けが、実に素晴らしいのです。

映画という「他人事の観察」

参考映像:映画『13日の金曜日』(1980)

本作『キャビン』は「若者・週末・山小屋」といった、『13日の金曜日』などのホラー映画の基本設定を利用して作られています。

それは先に述べた映画制作の低予算の関係というよりも、ホラー映画を茶化して遊ぶというユーモアのひとつでしょう。

かつてのホラー映画は、人気の少ないところで自由に撮影が行えて、予算も掛けずに済むという経緯がありましたが、『キャビン』の場合は、その設定を利用して、ホラー映画を見たいと望むファンの心理に問いかける意図があります。

それが証拠に『キャビン』の撮影は、2009年3月から5月に、カナダ西端にあるブリティッシュコロンビア州のバンクーバーをメインに行われ、推定予算は3,000万ドル(約31億円)で作られました。

この時点で日本映画と比べれば、もはやB級映画とは呼ぶことはできませんし、世界のマーケット市場では、さらに収益は倍の6,650ドルを得ることができています。

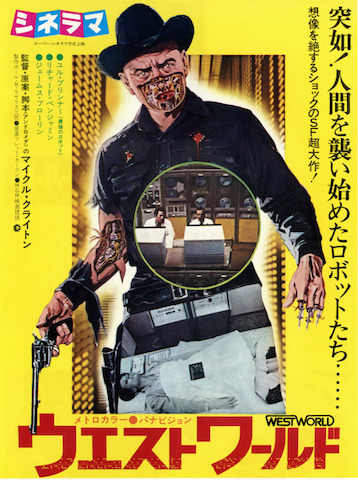

映画『ウエストワールド』(1973)

1973 Turner Entertainment Co. All rights reserved.

劇中の冒頭でも、謎の近未来的なハイテクっぽい建物内で撮影され、カートに乗り込む博士たちの姿など、まるで1973年にマイケル・クライトンが、初監督した映画『ウエストワールド』のようですし、野外のロケ撮影だけではなく、セット撮影やCG撮影も多く見られ様々な見どころが満載です。

低予算のB級映画のように描いていますが、低俗なホラー映画ではないことは一目瞭然ですし、また劇中の舞台が「ある仕掛け」として作られた場所に監視下によって誘い込んだことも秘密にはぜずに暴いています。

つまり演出として、二転三転させながら観客の興味を煽り、次々は何が起こるかを巧みに描いています。

そのような点でも『ウエストワールド』や『ジュラシック・パーク』と酷似していますが、遊園地のような施設ではなく、また施設の暴走でもありません。

あくまで秘密組織の「罠」というミッション:インポッシブルな作戦と、ホラーの怖がらせの要素のダブルの要素といった、地上戦と空中戦で2重構成で描かれています。

また、その「罠」に誘い込む「生贄」がセックスアピールを見せる若い女性や、どこかいけ好かない男女という人物設定は、映画という脚本上においては、「殺されるべき生贄のキャラクター」たちであり、ここも「暗黙の了解」がどうなるかも焦らして描いていきます。

そこで観客は、彼らを秘密組織のメンバーと同様に、監視、観察しながら、目的の「処刑」を行うという、組織の道徳心の無さを自分自身の心情の奥底でも感じ、「覗き」と「卑劣さ」を気付かされ楽しむのです。

もちろん、監視については、山小屋にあるマジックミラー、ハイテク管理室の無数のモニターなど、本作『キャビン』が映画として入れ子構造の「映画の中の映画(もしくは見せ物小屋)」になっています。

そんな観察者や観客の生贄の血を望むのは、かつてロジャー・コーマン製作の映画『デス・レース2000年』(1975)という、レイシングカーでレース中に人間を引き殺せばポイントを獲得できるという過激な作品でも観客は歓声をあげていまいした。

『キャビン』の場合でも、どんな怪物に人間を殺さるかという要求の好奇心と命の賭け事は、なかなかにエグく洒落ていました。

さて、そんな運命の選択をした、地下室に入り込んだ若者5人が「儀式」を行う怪物を決める際のアイテムを思い出してください。

あそこには、映画のフィルムがありました。あれで一体どんな怪物が蘇ったのでしょう?また、デイナが手にして読み上げた日記は、1903年に書かれた設定となっていました。

参考映像:『大列車強盗(The Great Train Robbery)』(1903)

おそらくは『大列車強盗(The Great Train Robbery:1903年)』の発明王トーマス・アルバ・エジソン率いるエジソン社製作の「悪人が主役」の西部劇に因んでいるはずです。

つまり、映画という行為が「儀式」であり、それは「殺人」を擬似的に楽しむアイテムの「発明」でもある。

このことをドリュー・ゴダード監督は知り尽くしていますし、そのことに気が付いていない観客に向けて、本作『キャビン』はブラックユーモアとして突きつけます。「お前らの見たいのは殺人ゲームだろ」と言わんばかりです。

それが翻って、B級映画ファンにとっては、「真理を見抜かれた」という爽快さと、皮肉が100倍の面白さとして、映画『キャビン』の人気が叫ばれる所以です。

まとめ

メタフィクションが示した映画という発明

(C)2011 LIONS GATE FILMS INC. ALL RIGHTS RESERVED

さて、本作『キャビン』の劇中で、ラストまで生き残ったデイナとマーティは、「淫乱・戦士・学者・愚者・処女」のなかで、勇気ある戦士でもなければ、知的な学者でもない人物でした。

また、秘密組織の詰めの調査も甘く、彼らは処女でもなければ、愚者でもありませんでした。デイナはヤリチンな大学教授との関係を持っていますし、本人も処女とは言い切っていません。

ラリっているマーティは、皆とは遊ばず独り書物を読んだり、地下室でもフィルムを手にしてることから真理に近い存在、あるいはドリュー・ゴダード監督の分身と見ることも可能です。

つまり、デイナは嘘を付いている存在であり、マーティは終盤で「カート(戦士)にいとこはいなかった(別荘の所有者ではない)」とデイナに告げます。これは自己存在がフィクションであると気が付いているという、メタフィクションの構造を示しています。

彼ら自身が、「映画の登場人物であり、生贄として殺される」ことを受け入れており、映画という行為が無限の複製と再生のメディアして知っているとすれば、少なくともマーティは、何十回、何百回も生き死を繰り返すことを受け入れているのではないでしょうか。

そのうえで、「古き神々」という怒りの存在を、映画ツウの間では、映画の出資者やパトロン、またかつての映画制作たちと捉えるのか?あるいは映画ファンの観客と捉えるのか?という提示や議論があります。

しかし、自分たちはフィクションの存在であると気が付いたデイナとマーティがいる以上、人類の滅亡を起こすのは、「古き神々=人間の消すことができない殺人という欲望」が巨大化する「現実」なのではないでしょうか。

つまり、今日もどこかで「映画」は複製や再生がなされ、デイナとマーティをはじめとしたフィクションの登場人物たちは、無限の血まみれ殺人地獄が繰り返される中で生き死にしています。

映画という発明や娯楽は、殺人の代償行為にほかならない、映画『キャビン』はそのように危険な斧を振りかざしてくる秀作なのです。

それが証拠に、1903年の発明王エジソンの『大列車強盗』ラストショットは、観客に銃を向けるバットエンドの発明でもあるのです。