連載コラム『だからドキュメンタリー映画は面白い』第30回

“最もエレガントな撮影監督”カルロ・ディ・パルマの映画人生とは――。

今回取り上げるのは、2019年11月30日(土)より東京都写真美術館ほかで公開の、『水と砂糖のように』。

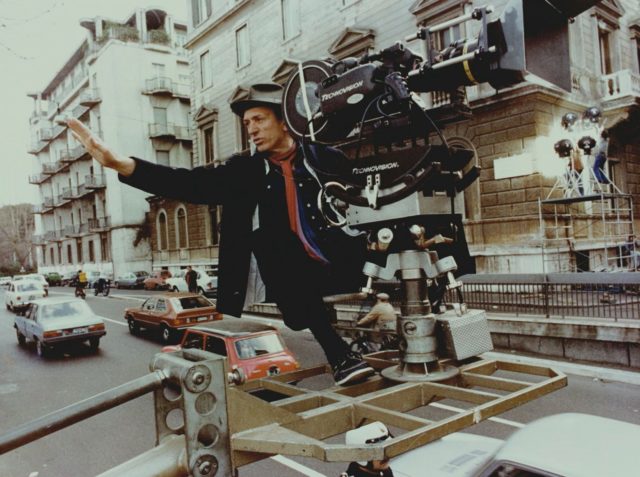

『赤い砂漠』(1965)、『欲望』(1967)といったイタリア映画から、『ハンナとその姉妹』(1986)などのウディ・アレン作品の撮影監督を務めた、カルロ・ディ・パルマの軌跡を追います。

【連載コラム】『だからドキュメンタリー映画は面白い』記事一覧はこちら

CONTENTS

映画『水と砂糖のように』の作品情報

©2016 ACEK s.r.l

©2016 ACEK s.r.l

【日本公開】

2019年(イタリア映画)

【原題】

Acqua e zucchero: Carlo Di Palma, i colori della vita(英題:Water and Sugar: Carlo Di Palma, the Colours of Life)

【監督・脚本】

ファリボルス・カムカリ

【キャスト】

カルロ・ディ・パルマ(アーカイブ出演)、アドリアナ・キエサ、ケン・ローチ、ヴィム・ヴェンダース、ベルナルド・ベルトリッチ、ウディ・アレン、フランチェスコ・ロージ、ニキータ・ミハルコフ、エットーレ・スコラ、ミラ・ネール、アレック・ボールドウィン

【作品概要】

映画史上の功績を讃え「カルロ・ディ・パルマ賞」と命名されたヨーロッパ映画賞撮影賞。

その名称の元となった類まれな撮影監督、カルロ・ディ・パルマの軌跡をたどる2016年製作のドキュメンタリー。

ウディ・アレンをはじめ、ヴィム・ヴェンダース、ベルナルド・ベルトリッチ、ケン・ローチ、ニキータ・ミハルコフといった、多くの優れた映画監督や関係者の証言を交えつつ、彼の突出した才能や魅力あふれる人間性をひも解いていきます。

本作はイタリア映画批評家協会賞において、最優秀ドキュメンタリー賞を受賞しています。

映画『水と砂糖のように』のあらすじ

©2016 ACEK s.r.l

©2016 ACEK s.r.l

1988年設立の、ヨーロッパ映画に与えられる映画賞「ヨーロッパ映画賞」。

この撮影部門賞「カルロ・ディ・パルマ賞」の名称の由来となったのが、撮影監督のカルロ・ディ・パルマです。

イタリア語でいうところの、職人と芸術家を包摂する言葉“アルティジャーノ”そのものだったというディ・パルマ。

そんな彼の功績をたどるべく、本作では晩年のパートナーにしてプロデューサーでもあるアドリアナ・キエサが関係者たちを訪問、彼らからの証言を引き出します。

また、ディ・パルマが撮影した25作品の一部も挿入。

単なる、ひとりの伝説的な撮影監督の伝記にとどまらぬ内容となっています。

撮影監督カルロ・ディ・パルマについて

©2016 ACEK s.r.l

©2016 ACEK s.r.l

1925年にローマで生まれたカルロ・ディ・パルマは、ルキノ・ヴィスコンティ監督の処女作『郵便配達は二度ベルを鳴らす』(1942)に、わずか15歳で撮影助手として映画界に参加。

第二次世界大戦後は、敗戦から立ち上がり未来を築こうとすイタリア社会を表現した、ネオレアリズモの波に乗った映画製作に没頭します。

撮影助手、フォーカスマン、カメラマンを経て撮影監督となったディ・パルマは、モノクロ映画ならモノクロ、カラー映画ならカラーに特化した表現方法を確立。

ウディ・アレンやヴィム・ヴェンダース、ベルナルド・ベルトリッチ、ケン・ローチ、ニキータ・ミハルコフ、フォルカー・シュレンドルフ、ミラ・ネールなどの名だたる監督と作品を発表します。

アレン監督の『地球は女で回ってる』(1997)が最後の撮影監督となり、2004年に79歳の生涯を終えたディ・パルマは、101本の映画と40本のドキュメンタリーを遺しました。

撮影監督の役割

撮影監督の仕事を大まかに言うと、映画監督が考える撮りたいショットの内容や意図を理解した上で、照明の位置やカメラワークの位置や距離、さらには画角を変えるレンズを選択しつつ、具体的な撮影イメージをカメラマンや照明係に指示します。

日本だと、撮影クルーや照明クルーにそれぞれチーフ的スタッフが存在しますが、海外ではその両チーフの役割を撮影監督が一手に引き受けるケースが多く、作品によっては画作りや色彩を決める作業も行うことも。

「映画製作においては、撮影監督は映画監督に次いで直接創作に携わる作り手だと思う」とディ・パルマも語るように、撮影監督は現場において欠かせない存在。

「映画監督がいなくても撮影現場は成立するが、撮影監督がいない現場はありえない」という通説もあるほどです。

2018年の大ヒット作『ボヘミアン・ラプソディ』は、当初の監督だったブライアン・シンガーが途中降板する事態になるも、デクスター・フレッチャーが後任するまで、撮影監督のニュートン・トーマス・サイジェルが監督代理を務めたのは、よく知られているところでしょう。

撮影技術に様々な革新をもたらす“光と色の達人”

参考:『赤い砂漠』予告

撮影監督となったディ・パルマは、映画監督のイメージする画を実現すべく、様々な試みを行います。

例えば、フロレスターノ・ヴァンチーニ監督の『43年の長き夜』(1960)では、舞台となるイタリア・フェラーラの宮殿や城のセットの作成から、霧煙る幻想な夜を演出する照明のセッティングに至るすべてを、自身の主導で行います。

また、ピエトロ・ジェルミ監督のコメディ『イタリア式離婚協奏曲』(1961)では、短いカットや目まぐるしく変わる構図を多用したり、陰影で画作りするモノクロを活かすべく、登場人物たちを容赦なく浮かび上がらせるような照明を多用しました。

©2016 ACEK s.r.l

©2016 ACEK s.r.l

そして、時代がカラー撮影が主流になってからは、彼のテクニックは本領を発揮し、ついには“光と色の達人”と称されるまでに。

ミケランジェロ・アントニオーニ監督の『赤い砂漠』では、フィルムや現像、プリントの可能性を最大限引き出す色彩設定を確立。

同じアントニオーニ監督作の『欲望』では、若者たちの不条理なドラマを描くべく、事物や木や道や家に色を塗ったり、遠方撮影を可能にするため、当時は入手困難だった長焦点レンズを取り寄せるなど、常に革新を求めます。

撮影監督にとって最も大事なこと

©2016 ACEK s.r.l

キャリア後期となる1980年代から、ディ・パルマは活動拠点をアメリカ・ニューヨークに移します。

アメリカ在住ながら、ハリウッド資本の映画づくりに背を向ける“ニューヨーク派”の監督ウディ・アレンと意気投合した彼は、『ハンナとその姉妹』、『ラジオ・デイズ』(1987)などのアレンが描くニューヨークの物語に、洗練されたヨーロッパ的センスをもたらしていきます。

あまり公にインタビューを受けることがないアレンが、本作でディ・パルマについて饒舌に語っているあたりからも、2人が強い信頼関係を築いていたことがうかがえます。

参考:『ハンナとその姉妹』予告

「撮影監督にとって最も興味深く大事なのは、絵を愛すること、音楽や文学を愛すること、そして教育を育むことだ」と語るディ・パルマ。

単に撮影技術を磨くだけでは埋没してしまう…といった含みを持つこの言葉が正しいことは、ほかの優れた撮影監督が証明しています。

ロジャー・ディーキンスは、『007 スカイフォール』(2012)でウィリアム・ターナーの絵画をそのまま模倣すれば、アカデミー撮影賞を受賞した『ブレードランナー 2049』(2017)では、『惑星ソラリス』(1972)、『ストーカー』(1979)といったアンドレイ・タルコフスキー作品をモチーフとした画作りに挑戦。

3年連続でアカデミー賞を受賞したエマニュエル・ルベツキは、そのうちの1本『レヴェナント: 蘇えりし者』(2015)で、人工照明を使わずに太陽光と火の光のみで撮影することで、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督が目指す、絵画のような画作りを実現させました。

©2016 ACEK s.r.l

ディ・パルマをよく知る関係者たちは、彼のことを、職人と芸術家を包摂する言葉“アルティジャーノ”や、“詩人”などと称します。

本作は、そんなディ・パルマが未来のフィルムメーカーたちに向けた、映画づくりの指針でもあるのです。