第16回大阪アジアン映画祭「来るべき才能賞」受賞作

『生まれてよかった』

2021年3月14日(日)、第16回大阪アジアン映画祭が10日間の会期を終え、閉幕しました。グランプリと観客賞をダブル受賞した橫浜聡子監督の『いとみち』をはじめ、2021年もアジア各国の素晴らしい作品の数々に出逢うことができました。

尚、大阪アジアン・オンライン座《Theater OAFF2021》は3/16(火)21:00まで、《Theater ONE》は3/20(土)23:59まで引き続き開催されます。

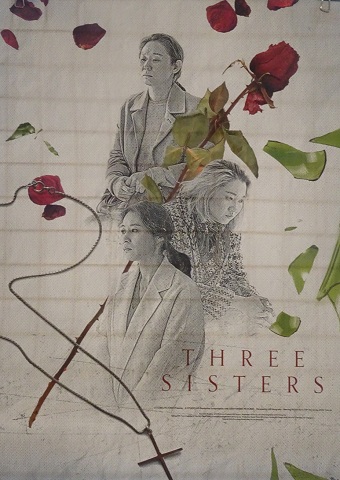

今回ご紹介するのは、コンペティション部門で上映され、監督のチェ・ジニョンが「来るべき才能賞」を受賞した韓国映画『生まれてよかった』です。

【連載コラム】『OAFF大阪アジアン映画祭2021見聞録』記事一覧はこちら

CONTENTS

映画『生まれてよかった』の作品情報

【日本公開】

2020年(韓国映画)

【原題】

태어나길 잘했어(英題:The Slug)

【監督】

チェ・ジニョン(최진영)

【キャスト】

カン・ジナ(강진아)、パク・ヘジン(박혜진)、ホン・サンピョ(홍상표)

【作品概要】

短編映画がこれまで高く評価されてきた韓国のチェ・ジニョン監督の長編映画監督デビュー作品。全州映像委員会の制作支援を受け、第25回釜山国際映画祭でプレミア上映されました。

チェ・ジニョン監督のプロフィール

1983年韓国・全州生まれ。大学では社会学を専攻。全州を拠点として映画製作を行っている。

『마리와 레티(マリーとレティ)』(2010)、『낙원동(楽園洞)』(2014)、『반차(Half-day)』(2016)、『뼈(骨)』(2017)、『연희동(延喜洞)』(2018)などの短編作品がソウル国際女性映画祭、全州国際映画祭、釜山国際短編映画祭などに招待された。

『生まれてよかった』で長編映画監督デビュー。第25回釜山国際映画祭でプレミア上映された。

映画『生まれてよかった』のあらすじ

1998年。中学生のチュニは両親を失って叔父一家にひきとられます。しかし、叔父一家は彼女に冷たく、狭い屋根裏部屋をあてがい、時には彼女だけをのけものにして自分たちだけで外食することもありました。

多汗症のチュニは汗で床を汚しては叱られる毎日。学校でもフォークダンスの練習の際、皆がいやがって、手をつないでくれません。

2019年。そんなチュニも成長し、今ではチュニだけが叔父一家の家に住んでいました。ニンニクの皮むきの内職で生計を立て、多汗症を治すための治療費をこつこつと貯める毎日です。

そんなある日、チュニは雷に打たれその場にばったり倒れます。奇跡的に命はとりとめますが、その日を境に中学生の頃の自分が目の前に現れるようになり……。

映画『生まれてよかった』の感想と評価

過去の自分との不思議な共同生活

中学生という多感な時期に両親を亡くし、葬式のあと叔父一家の家で暮らすこととなったチュニ。叔父一家からはやっかいもののように扱われ、学校では多汗症のために皆から敬遠されています。

なんともつらく痛ましい状況ですが、幼年期のチュニを演じるパク・ヘジンは、悲痛というよりはむしろあっけらかんとした表情をしていて、その佇まいも、どことなくコミカルです。映画自体も、ひょうひょうとした語り口で進行していきます。

それから20年、大人になったチュニ(カン・ジナ)は今ではひとりでつらい想い出の詰まった家で暮らし、自活しています。グループカウンセリングで知り合った吃音のある男性と恋仲にもなります。

ある日、チュニは雷に打たれて倒れますが、奇跡的に助かり、それをきっかけに十代のチュニがたびたび目の前に現れるようになります。

映画も現在と過去を行き来し始めますが、このシークエンスはチェ・ジニョン監督が実際に見た夢から発想されたといいます。

10代の自分に向き合うこととなったチュニは、要領の悪い中学生のチュニに対して「気配りが出来ないからみんなに嫌われる」と思わず口走ります。チュニの心の奥底に仕舞われた大きな傷跡が垣間見られる場面です。

チェ・ジニョン監督は、辛く哀しい思いをしてきた人を、いかにもそれらしく悲劇的に描くのではなく、寧ろあっけらかんと、淡々としているように描くことで、よりその人が背負ってきたものの辛さを観る者に想像させます。

また、ユーモアを交えたコメディタッチの語りの中に、きりきりとした痛みやしみじみとしたペーソスを静かに浮き上がらせています。

チュニはこの奇妙な同居において、10代の自分を見守り、時に共闘し、彼女自身も成長していきます。

10代のチュニを抱きしめながら繰り返す「あなたは悪くない」という言葉は、この映画のタイトルと共に、つらい思いをして、自己を過小評価し、苦しみの中で生きている人たちへの強いメッセージでもあるといえるでしょう。

彼女が声を荒げる時

普段はおっとりとしていて穏やかなチュニが、何度か声を荒げる場面があります。それらは本作において、非常に大きな意味を持っています。

まず、10代のチュニが学校をサボって遊園地で遊んできたことを咎められた時のことです。「叔父さんの家に住まわせてもらっているのに」と叱られた際に、チュニは「この家は私のお母さんが育った家なのだから、私の家でもある」と主張します。

叔父の家では唯一祖母だけが彼女に同情的で、親切に接してくれるのですが、家父長制の価値観からは脱却できないため、チュニのこの主張を受け入れる事ができません。

「女だから」「死んでいるから」と理由らしきものを述べ、否定し、「かわいそうな子だ」と抱きしめて泣くだけです。

今の時代でも、こうした家にまつわる家父長制的な考え方は根深く、チュニの言葉にハッとした方も多いのではないでしょうか。

辛い思いが詰まっている家に彼女が住み続けたのは、酔っ払った従兄弟の「この家はお前が守れよ」という言葉を真に受けたというのもありますが、家という空間に宿る母の気配を感じ取っていたせいかもしれません。

一方、大人になったチュニは、恋人と共に詐欺師に騙され、せっかく稼いだお金を奪われてしまいます。恋人は損した金を「自分が肩代わりする」「チュニさんを守る」と繰り返します。

その話にのろうとチュニを誘ったのは自分だという罪悪感と、彼女に対する愛情から素直に出た言葉だと思われますが、チュニは毅然と断ります。どうして私が守られなくてはいけないのかと。

チュニは自己評価は決して高くありませんが、自己の尊厳は失っていないのです。女性だから守られる存在であるという考えを否定すると同時に、男性だからといって、自分と同じように経済的に豊かなわけではないのに、そんな無理をする必要はない、二人は対等の立場だと言っているのです。

10代のチュニ、そして現在のチュニの自尊心と逞しさが、胸を打ちます。

昨年の大阪アジアン映画祭で上映された韓国映画はほぼ女性監督作品が締め、昨今の韓国映画の時流を身近に感じることができましたが、本作もその流れの中にある作品と言ってよいでしょう。

まとめ

昨年大阪アジアン映画祭で上映され、その後、一般公開されて大ヒットとなったキム・ボラ監督の『はちどり』(2018)において1994年という時代設定が大きな意味を持っていたように、本作も、10代のチュニを描いた1998年という年代は非常に重要です。

1997年にIMF経済危機が起こり、企業の倒産や解雇など、韓国社会は大きな打撃を受けました。

多くの人々が経済的に苦しんだ時代で、チェ・ジニョン監督は当時、身近に家庭が崩壊したり、亡くなったりする人がいて、ショックを受けたと韓国のメディアによるインタビューで語っています。

映画の中ではチュニの両親の死については具体的に言及されていませんが、経済危機の余波によるものだったのかもしれません。

となると、チュニにつらくあたった叔父一家も、もともと底意地の悪い人たちだったのかもしれませんが、彼ら自身の生活も苦しく、精神的にも経済的にもチュニを養う余裕がなかったのだと解釈することもできるでしょう。

映画の中で叫ばれる「あなたは悪くない」という言葉がより重い言葉として響いてきます。

【連載コラム】『OAFF大阪アジアン映画祭2021見聞録』記事一覧はこちら