講義「映画と哲学」第3講

日本映画大学教授である田辺秋守氏によるインターネット講義「映画と哲学」。

第3講では、ジョエル・コーエンとイーサン・コーエンの兄弟監督の『ブラッド・シンプル』(1984)をはじめ、『バートン・フィンク』『バーバー』など、いくつかの作品を題材に、「悲劇的な知」について、哲学を通じて考察をしていきます。

CONTENTS

映画ジャンルにおける「悲劇」の不在

前回は悲劇的な行為について論じた。しかし、考えてみれば、映画のジャンルには「コメディ」(喜劇comedy)はあっても、それと対をなす「悲劇」(tragedy)というジャンルは存在しない。

映画やドラマを評するのに、「悲劇的な感情」や「悲劇的な結末」という常套句があるにはある。つまり、映画に対して悲劇的という形容詞を用いる習慣は残ったが、悲劇という伝統的ジャンルは映画には受け継がれなかった。それが一体なぜなのかは一考に値する問題だが、ここでは深入りしない。それでも映画に「悲劇的」という形容が冠される点に注意を向けたい。

「悲劇的な知」とは何か

カール・ヤスパース『ヤスパース選集35 真理について5』(小倉志祥、松田幸子訳)理想社

ところで、アリストテレスの『詩学』以来、悲劇は哲学的な考察の格好の対象となり、悲劇論という分野を作り出した。この悲劇論の文脈でカール・ヤスパース(1883-1969)は古典的な悲劇に存する「悲劇的な知」(das tragische Wissen)について論じている。

ヤスパースは、かつて実存哲学の巨匠と目されていた哲学者である。実存哲学自体が顧みられなくなり、時代から取り残された思想家という印象を持たれるかもしれない。しかし、哲学は読解次第でいつでもアクチュアルなものになる。ヤスパースの『悲劇論』(もともと大著『真理について』〔1947〕所収の論考)は、特に「悲劇的な知」という概念を中心にして、それに照らしてみると、現代映画のある傾向が見えてくるという意味では、アクチュアルである。ヤスパースの論点を以下にまとめてみる。

①アリストテレスが『詩学』で論じていた悲劇に特有な「認知」がまず前提にある。認知とは、「無知から知への転換」であった(第2講参照)。その過程には必ず苦難(苦痛な、破滅的な経験)が生ずる。

②悲劇には知をめぐる相克があるということである。悲劇的な「知」とは、行為という観点から見ると、主人公が何において挫折するのか、何を引き受けるのか、どのように自らの生存を放棄するのかを知ることである。

③「悲劇的な知」とは、主人公があることを漸進的に学習するような啓蒙的な知ではない。主人公が苦悶のすえに理解する「知」のことであり、それを知ること自体がもはや「知の主体」としての限界を意味するような「限界的な知」である。

④自己の行為の意味を知るのは、取り返しのつかない事態になってからである(事後性)。出来事が起こる前に、事前に何かを知ることはできない。知の欲求は構造的な非知によって最初から追い越され、阻まれている。主人公が認識するのは、この「非知」の構造そのものである(オイディプス・ケース)。

⑤自分のみに与えられた特権的な知を基にして、罠やフェイントを仕掛けることができるのに、つねに時宜(タイミング)を逸し、結局その知をコントロールすることができない。知が与える重荷ゆえに苦悩することがある(ハムレット・ケース)。

⑥知性では理解できることを感情が裏切ってしまう。ないしは、知が感情をコントロールすることができない(オセロ・ケース)。

⑦「悲劇的な知」とは、要するに「構造的な不均衡の知」のことである。主人公が身をもって物語(人生)の構造的な不均衡を経験する知である。自分の意図とは決して一致しない事態を見出して、そこに修復不可能な亀裂を見出してしまうような知である。それは文字通り挫折と破滅なしには獲得し得ない「知」である。

映画と「悲劇的な知」

シリアスな現代のドラマには、古代的な意味での神々や英雄などいない。それなのに、現代の映画には古代の英雄が辿ったような「悲劇的な知」の道程を歩んでしまう主人公が多々見られる。彼らはヒーローコミックの主人公などとは対極にある、どこに秀でたところがあるわけでもない、ごく平凡な男女だ。彼らの間に頻繁に「悲劇的な知」が生起することを指摘するのは容易なことだ。それはどんな映画ジャンルに見られるだろうか。

「致命的な知」(知ること自体が死をもたらす)という意味では、フィルム・ノワールの結末に悲劇的な知が登場することは多い。またメロドラマにも、ときに「悲劇的な感情」があるのはたしかである。しかし、ことさら古典的な悲劇に近いジャンルを想定しなくとも、現代映画において悲劇的な知と遭遇する場面は頻繁にある。悲劇的な知はジャンル横断的に、あるいはノンジャンル的に機能している。

「悲劇的な知」という観点から見たコーエン兄弟作品の特徴

(C)2007 Paramount Vantage, A PARAMOUNT PICTURES company. All Rights Reserved.

現代映画における「悲劇的な知」の頻出という傾向を、おそらく典型的に示しているのがコーエン兄弟の作品であろう(もちろん、彼らの作品はそれだけに限定されるわけではないが)。

①コーエン兄弟が「悲劇」というあからさまな語彙を好むとは思えない。彼らには、シリアスなものに対してそれをシリアスには受け取らない視点(アイロニー化)が明確にある。

②主人公(あるいは副主人公)はみな凡庸で人生に半ば失敗しているルーザー型である。しかし、凡庸さに見合わない野心を抱いている。自分の能力に対する過信があり、また自分の犯した過失に向き合おうとしない。必ず性格的な欠陥(hamartia)を露呈する。

③主人公は「有罪者にして犠牲者」(ポール・リクール)という二重性を帯びている。たしかに罪を犯しはしたが、その罪に釣り合わない過大な罰を受けているという意識が主人公にある。また、主人公には不可避的だと思われたが、まわりから見れば十分回避できたであろうリスクを回避しなかった責任があるように見える。

④「悲劇的な知」の主体となって、その破滅や崩壊の道を辿るのは、表向きの主人公というより副主人公の場合が多い。しかし、それはドラマ全体から見ると因果応報が貫かれているというより、ドラマ全体の不均衡を集約的に表現しているように見える。

⑤古典悲劇的な意味で、「運命」や「運命の力」の化身を思わせる怪物的人物(殺人鬼)が頻繁に登場する。しかし、この人物形象は、運命という非合理な力というより、ある歴史的な産物だという理解がつねに可能である。それだけの歴史的な具体性がある(20世紀の全体主義的な暴力の歴史、冷戦状況、ベトナム戦争など)。

実例分析

それでは具体的にコーエン兄弟の諸作品を見てみよう。

①『ブラッド・シンプル』(1984/1999)

設定は現在。四人の登場人物(夫・妻・妻の恋人・探偵)が、お互いの言動を誤解する知の落差によって物語が進行する。バーのオーナーであるマーティ(ダン・ヘダヤ)は、従業員のレイ(ジョン・ゲッツ)と妻アビー(フランシス・マクドーマンド)との不貞を疑って、密かに私立探偵(エメット・ウォルシュ)に二人の関係を探らせる。レイは、バーの事務所で死んだマーティを発見し、アビーの犯行だと思って、代わりにその後始末をする。その耐え難い労苦をアビーがなんとも思っていないことに落胆すると同時に、彼女の真意に疑いをもつ。実際は探偵が金目当てで夫を殺していたのだ。探偵はさらにレイをも殺害する。しかし、生き残ったアビーは、最後まで誤解と盲目(ことの真相に対する無知)から解放されない。身をもって「悲劇的な知」に到達するのは、自分から罠を仕掛け、一貫して事件を主導していると思っていた悪徳探偵の方である。自分の行為に対する相手の思いもしない不理解(夫がまだ生きていて、夫の犯行だと勘違いしている)に、死の床でつい笑ってしまう。最後に響き渡る探偵の哄笑には、悲喜劇的な趣がある。

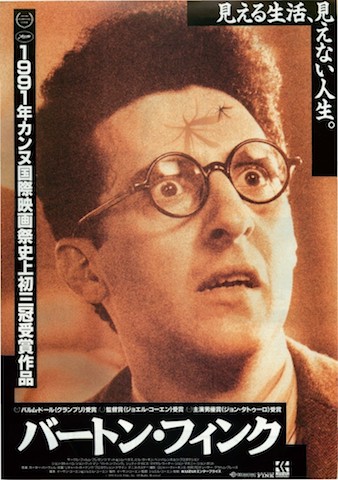

②『バートン・フィンク』(1991)

1941年の設定。ブロードウェイでの成功でハリウッドの映画会社お抱えの脚本家となったバートン・フィンク(ジョン・タトゥーロ)は、しかし、B級レスリング映画のプロットすら書けない。天才だがアル中で秘書に暴力まで振るう作家メイヒュー(ウィリアム・フォークナーがモデル)の秘書と情交を結び、嫉妬から作家と秘書を殺してしまう(ように思われる)。後半の映像は、軽薄で才能以上の野心を抱いている主人公が、自分自身の姿にたどり着く現実と幻想との葛藤であろう。連続殺人鬼ムント(ジョン・グッドマン)との対話は、自己内対話である。フィンクの性格的な欠陥は、傲岸不遜(ヒュブリス)である。平凡な人間の話を求めていると言っているのに、他人の話をちっとも聞こうとしない、と殺人鬼になじられる。フィンクは明らかにユダヤ系であるが、殺人鬼ムントにはユダヤ人虐殺を本格化しつつあったナチスの姿が投影されている(「ハイル・ヒトラー!」と言って刑事を撃ち殺す)ことを考えると、この自己内対話は、ユダヤ系アメリカ人の分裂した不安の現れだ。ラストで秘書の頭部が入っていると思われる小さな箱を持って海辺をふらつくフィンクの姿を見ると、鈍感で無能なこの脚本家には、「悲劇的な知」に達する機会すら与えられていないと思わざるを得ない。才能の枯渇したハリウッドに対する辛辣な批評だろう。

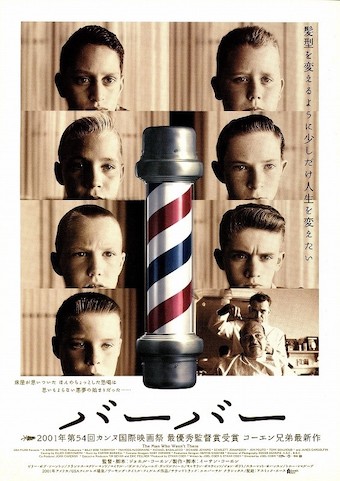

③『バーバー』(2001)

1949年の設定。カリフォルニア州の片田舎サンタローザが舞台。太平洋戦争で戦ったばかりの日本兵に対する揶揄があり、きびしさを増してきた冷戦が背景にある。異星人(インベーダー)の侵入、政府による市民の洗脳などの逸話が語られる。あらゆることに受動的な態度しか示さない主人公の理髪師エド・クレイン(ビリー・ボブ・ソーントン)は、自分の職業の決定も、自分の結婚も他人の決定に従っている。彼は「絶望であることを知らない絶望」(キルケゴール『死にいたる病』)を生きている。自分が犯した過失による殺人の方ではなく、他人が犯した殺人によって死刑に処せられる理髪師は、その死を甘んじて受け入れる。これも他者に設定してもらった自殺のようなものである。監獄の中で自分の半生を振り返り、男性雑誌に手記を綴りながら、最後に諦念に近い「悲劇的な知」(「絶望であることを知っている絶望」)に達する。なにも後悔はしていないが、理髪師になったことだけは後悔していると述懐する。これは自己のアイデンティティそのものの対する後悔である。これから自己を探そうにも、もはや時間がないのだから、本当に絶望的な知である。

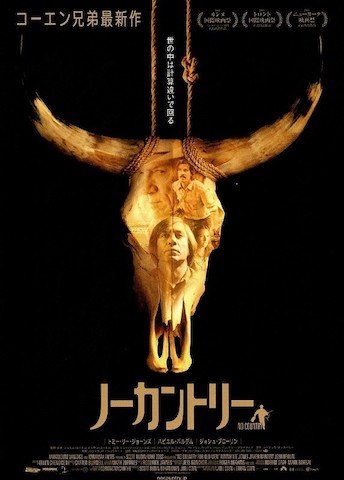

④『ノーカントリー』(2007)

(C)2007 Paramount Vantage, A PARAMOUNT PICTURES company. All Rights Reserved.

設定は1980年、テキサス州西部。殺し屋アントン・シガー(ハビエル・バルデム)が、夫のルェリン・モスを殺した後で自分をも殺しに来たことを妻カーラ・ジーン(ケリー・マクドナルド)は悟る。怪物的殺人者シガーは、古典悲劇的な意味での「運命」や「死神」のようである。この怪物をやり過ごせるとか、交渉できると過信した者たちは、みな殺されている。カーラは怪物が果たそうとするその「約束」の理不尽さをなじり、相手のゲーム(コイントス)とルール(コインの裏表に完全に従う)に加担することを拒否する。カーラの妥協しない反抗の意志だけが、人間に可能な正当な選択に思われる。彼女のその毅然とした態度に対する敬意として当然のことだが、映画の中では、彼女が殺害される映像はスキップされている。

⑤『FARGO/ファーゴ 始まりの殺人』(2015)TVドラマシリーズ

製作総指揮 コーエン兄弟

1979年の設定。TVドラマシリーズ『FARGO/ファーゴ』の前日譚。このドラマの真の主人公は肉屋の店員エドではなく、その妻ペギー(キルスティン・ダンスト)である。身の丈以上の自己実現を求める美容師ペギーは、過失とも言えない偶然から夜道で犯罪者を車で撥ねてしまい、その死体を夫が後始末することになる。ギャング一味の怪物的な人物(ベトナム帰りのネイティブ・アメリカン)は、すぐに事故の痕跡を見つけ、それを彼ら夫婦に結びつける。エドとペギーはネイティブ・アメリカンに執拗に命を狙われる。その間に二派のギャング同士の抗争が加わり、おびただしい死者を出す。その後ペギーだけは生き残り、パトカーの中で、旧知の保安官(パトリック・ウィルソン)に女であることの被害者性(不公平)を訴える。保安官は、犠牲者であることばかりを訴えるペギーに対して、それでも、ペギーの有罪性は消えないと反論する。

悲劇の死、あるいは再生?

文学の領域では早くもジョージ・スタイナーが「悲劇の死」を標榜したあたりから、悲劇が成立しない「ポスト悲劇」(テリー・イーグルトン)の時代性が意識されるようになった。しかし「悲劇」というドラマ形態が現代において消滅していると簡単に言うこともできない。コーエン兄弟の作品は、往年のフィルム・ノワールの世界を現代に蘇らせ、新たに始動させたネオノワールの代表格だと考えられることがある。しかし、より本質的には現代映画においてかつての「悲劇」の精髄をなんとか再現しようとしているように思われる。その精髄が「悲劇的な知」であるなら、「悲劇なき悲劇的な知」とは、ルイス・キャロルの「猫のいない笑い」(a grin without a cat)のようなものだ。いつもニヤニヤしているチェシャ猫のように、悲劇的な知という効果だけは残って、悲劇というドラマ本体は消えている。

参考文献・映像資料

カール・ヤスパース『ヤスパース選集35 真理について5』

(小倉志祥、松田幸子訳)理想社

ポール・リクール『悪の神話』

(佐々木陽太郎他訳)溪声社

キルケゴール『キルケゴール著作集11 死にいたる病・現代の批判』

(松浪信三郎他訳)、白水社

Mark T. Conard (ed.) The Philosophy of The Coen Brothers, The University Press of Kentucky.

ジョージ・スタイナー『悲劇の死』

(喜志哲雄・蜂谷昭雄訳)ちくま学芸文庫

テリー・イーグルトン『甘美な暴力 悲劇の思想』

(森田典正訳)大月書店

田辺秋守プロフィール

©︎Cinemarche

日本映画大学 教授、専門は現代哲学・現代思想・映画論。

早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻博士課程満期退学。ボッフム大学、ベルリン自由大学留学。

著書に「ビフォア・セオリー 現代思想の〈争点〉」(慶應義塾大学出版会、2006)。共訳書に、ベルンハルト・ヴァルデンフェルス著「フランスの現象学」(法政大学出版局、2009)。

『カンゾー先生』(今村昌平監督、1998)ドイツ語指導監修。週刊「図書新聞」映画評(「現代思想で読む映画」)連載中。WEBではCinemarcheで講義「映画と哲学」を連載。