連作コラム「映画道シカミミ見聞録」第37回

こんにちは、森田です。

今回は3月1日からアップリンク渋谷より全国順次公開される映画『シスターフッド』を紹介いたします。

本作を通して、自分が自分らしく生きていくこと、すなわち私は「私」であることの意義と、「私」がそれで幸せになる方法を考えていきます。

CONTENTS

映画『シスターフッド』のあらすじ(西原孝至監督 2019年公開)

(C)2019 sky-key factory

最初に、20代の女性4人がメインとなる本作の登場人物と関係性を整理してみます。

1つ目はドキュメンタリー映画監督の池田(岩瀬亮)とパートナーのユカ(秋月三佳)です。彼女はある日、彼にカナダに移住することを告げ、別れの予感が漂っています。

2つ目はヌードモデルの兎丸(兎丸愛美)で、池田が「女性の生きづらさ」を問うなかでの中心的な存在です。

3つ目は兎丸の友人で大学生の美帆(遠藤新菜)と淳太(戸塚純貴)のカップルです。美帆は彼との関係に悩んでおり、兎丸に相談します。

4つめは独立レーベルで活動をつづけている歌手のBOMIです。

兎丸もBOMIも実際に作中とおなじ仕事をしていて、本作の特徴のひとつはフィクションとノンフィクションのあわいで揺れ動くドラマ性となっています。

そのテーマは大きく括って「若者の生きづらさのポートレート」です。

監督・脚本・編集を手がけた西原孝至監督は、2017年10月に一気に広がりをみせた「#MeToo運動」を本作にとり入れ、劇映画とドキュメンタリーとが入り混じった1本の映画にまとめました。

出演者の言葉からも、その核心部分をみていきましょう。

ヌードモデル・兎丸愛美のメッセージ

(C)2019 sky-key factory

兎丸は公式パンフレットのインタビューでこのように語っています。

わたしはわたしで、あなたはあなた。お互いを認め合うことはむずかしいことに思えるけど、この作品を見たら、他人を傷つける言葉が少しだけ減るのかなと思います。

たしかにそうです。とくにSNSなどを通してだれもが手軽に発信できるようになった現代では、「言葉」は伝達の手段であることを超え、絶えず“だれかを傷つける可能性”があるのを自覚しなくてはなりません。

いや、もはや「言葉」がだれかを傷つけないことなどありえず、それが現代の“生きづらさ”のひとつとなっています。

歌手・BOMIのメッセージ

(C)2019 sky-key factory

一方でBOMIは“生きづらさ”をこうとらえます。

生きづらさは、一生懸命に生きようとしているから生まれます。(…)「ナニカ」を求めてしまう貪欲なわたし達が、ただ有り有りと映し出されている、そんな風に感じました。

“ナニカ”とはなんでしょうか。それはより良く生きたいと願う「幸せ」でしょう。

虚実から浮かびあがる“真実”

(C)2019 sky-key factory

西原監督の分身ともみえる作中の池田監督は、映画の公開に向けてメディアの取材を受けています。

作品の意図を問われると「いまの日本で暮らすことの違和感」つまりは「男らしさ、女らしさへの違和感」があることを表明します。

一言でいうと「個人の尊厳を守ること」であり、「マイノリティーの声を代弁したい」という映画のタイトルは『マイボイス』となっています。

言っていることはその通りなのですが、インタビュアーからはよくわからなかったと感想を打ち明けられ、またパートナーのユカにとる横柄な態度は、答えている内容とは矛盾しています。

要するに、言っていることとやっていることが違う。そういう人間らしさを持ちあわせた人物です。

その池田が大学の授業「ジャーナリズム論」で、佐藤真監督の言葉を直接引いてこう述べる場面があります。

ドキュメンタリーとは「不可解なこの世界についてのひとつの映画作家の私的な見取り図」であり、「映像にうつった事実の断片を再構成して生みだされる“私”のフィクションである」。

西原監督も、パンフレットでこう説明しています。

行き着く先は、ドキュメンタリーとフィクションの違いは無いのだと思っています。(…)共通点としては、その映像が、本当か嘘かという次元ではなく「信じられるか」どうかが、重要なのだと思います。

本作のコピーには“ドキュメンタリーと劇映画の境界を超えてみつめた、未来への思い。”とありますが、それぞれ矛盾する要素があっても、「事実ではなく、真実を見極める」ことは可能です。

差異と反復の日常

(C)2019 sky-key factory

池田は「ジャーナリズム論」を受講した女性たちに対し、インタビューへの協力を求めます。

「女性として生きづらさを感じるか?」という問いには、「結婚する気はあるの? などカテゴライズされてしまう」「女性の意見が尊重されない」「“女性なのに”という言葉に違和感がる」といった回答が寄せられました。

また池田とユカの共通の知人である木村は、パーティーでこのように熱く語ります。

男とか女とかレズビアンでもゲイでも、そういう社会からあるべきという慣習とか規範とかクソくらえということ。(…)結局、人と人との関係性でしょ。

そして木村は「おはよう、こんにちは、さようなら」だけの人生で楽しめるかと疑問を呈し、ユカもそれに「繰りかえす日常とそのずれ」と返します。

言うまでもなく、“慣習”や“規範”は日常を縛りつけるものです。

しかし、日常は繰りかえされるものではありますが、木村のような意識をもったり、毎日違うように抵抗したりすることはできます。

(河出文庫/2007)

フランスの哲学者、ジル・ドゥルーズ(1925-1995)は著書『差異と反復』(1968)で同一性の問題に焦点を当て、「差異が反復」することをもって、そこに多様性を見いだそうとしました。

本作も“フェミニズム”を出発点としながらも、最終的には“多様性”の肯定にたどりついています。

セルフリスペクトという肯定

(C)2019 sky-key factory

そのことは、ヌードモデルの兎丸がもっとも的確に言いあらわしています。

池田のインタビューに対し、彼女は女性としての生きづらさは「ヌードモデルには感じない」と言い切ります。

逆にそれをする以前のほうが「女性」を意識して、“女である部分”でどうにか生きていこうと思っていたと振りかえります。

その“女の武器”を駆使していた時期は「辛かった」といい、ヌード写真はもともと「遺影」のつもりで撮ったそうです。

しかし、写真を撮ったおかげであきらめがつき、つぎの重要な気づきを得ました。

私は何者でもなかったんだな。私は私なんだ。なにもないけど、私は私でしかない。

別のシーンですが、ユカはそれを後輩との会話のなかで「自分が自分らしく生きていくこと」と伝えています。

“前の彼氏に言われた言葉”として、「セルフリスペクト」の大事さを説くのです。

「セルフリスペクト」というと、自分になにかが“ある”ように感じますが、兎丸はなにも“ない”ことから「私は私でしかないこと」を発見しました。

おそらく“生きづらさ”というものは、自分のなかに“なにか”を探そうとするから、生じるのではないでしょうか。

兎丸のように、ないもないからこそ、私は私なんだと「肯定」できれば、すこし楽になるはずです。

表現物は「私」である

(C)2019 sky-key factory

また歌手のBOMIは、「表現」という手段で「肯定」を得ようとしています。

やっぱり一生表現をつづけていきたい。(…)なんでもいいんですけど、自分で考えたこと、自分の目でみたこと、自分が感じたことをちゃんと残していきたい。

表現物に「私」という他でもない自分を刻みこむこと。

一方、BOMIのような表現者でなくても、自分を肯定することができると、つづくインタビューの回答からはうかがえます。

日常の中から幸せを感じる力を高くしたい。結局、感度の問題だと思っていて、幸せを感じる力が人生を幸せにするんだと思っている。

池田監督を演じた岩瀬亮も、パンフレットで「まず個々が自分の幸せについて考えることで、他者の幸せについても真剣に考えられるのではないか」と述べています。

「私」に“なにもない”のであれば、小さな幸せにも気づける感度を必ずもっているはずです。

兎丸の写真展には「きっとぜんぶ大丈夫になる」と名づけられています。

私たちは花ではない、花火である

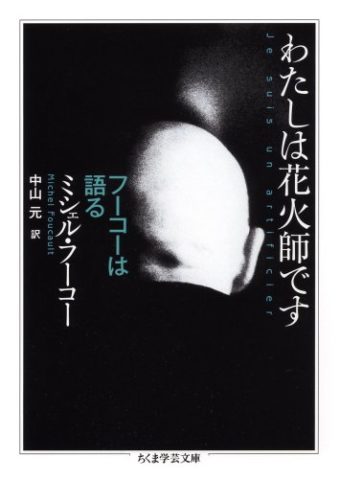

(ちくま学芸文庫/2008)

本作の最後のほうで、ジェンダー/フェミニズムの勉強会に集う若者たちが映されます。

そのうちのひとりは、レジュメにこんなメモを書いていました。

私たちは花ではない、花火である。

これまたフランスの哲学者、ミシェル・フーコー(1926-1984)の著作『わたしは花火師です』(1975)を援用しますと、わたしたちは“花”という社会の既成概念に対し、それを打ち上げ、爆破する“花火師”になる必要がある、と受け止められます。

そして本作はまさに、その一石を投じています。

フィクションとノンフィクションの狭間で撮られた本作はわたしたちの生の「越境」をあらわし、モノクロであるのは自分の「色」は自分で決める、という決意表明でしょう。