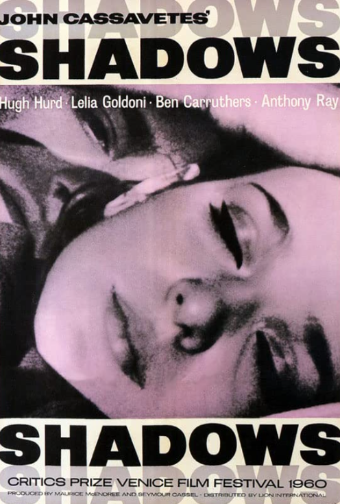

巨匠ジョン・カサヴェテス監督の記念すべき第1作

マンハッタンに暮らす若者たちのありのままの姿を描いた、巨匠カサヴェテスのデビュー作にして、後の映像作家たちに大きな影響を与えたインディペンデント映画の金字塔。

マンハッタンで暮らす白人と黒人の血を引く3兄弟が、白人社会の中でそれぞれ葛藤を抱えながら日常を生きる姿を描きます。

大のジャズ好きだったカサヴェテスが依頼した、チャールズ・ミンガスの即興演奏も素晴らしい一作です。

独特の世界観に魅せられ、心地よい余韻を味わえる極上の一作です。鮮烈なデビューを飾った本作の魅力についてご紹介します。

映画『アメリカの影』の作品情報

(C)1958 Gena Enterprises.

【公開】

1965年(アメリカ映画)

【監督・脚本】

ジョン・カサヴェテス

【編集】

モーリス・マッケンドリー

【出演】

ベン・カルーザス、レリア・ゴルドーニ、ヒュー・ハード、アンソニー・レイ、ルパート・クロス、デヴィッド・ポキティロウ、デニス・サラス、トム・アレン

【作品概要】

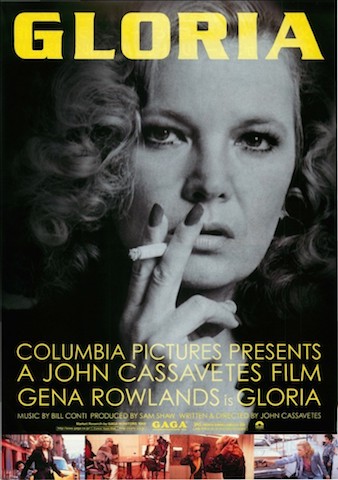

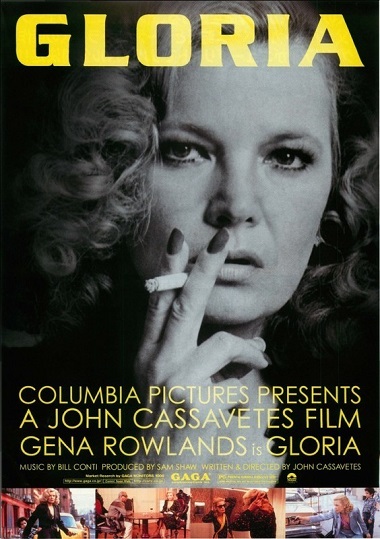

マンハッタンに暮らす若者たちのありのままの姿を描いた、『グロリア』(1980)のカサヴェテスのデビュー作にして、後の映像作家たちに大きな影響を与えたインディペンデント映画の金字塔。

黒人の血を引く兄妹の葛藤をドキュメンタリータッチに描き、人種差別が根深く影を落とす当時をまざまざと見せつけます。

シナリオなしの即興演出で、俳優たちの揺れ動く感情を見事に捉え、映画の新たな方向性を確立しました。

大のジャズ好きだったカサヴェテスが依頼した、ジャズミュージシャンのチャールズ・ミンガスの即興演奏もスタイリッシュで魅力的です。

出演はベン・カルーザス、レリア・ゴルドーニ、ヒュー・ハード。

映画『アメリカの影』のあらすじとネタバレ

(C)1958 Gena Enterprises.

黒人の血を引く、長兄のヒュー、弟・ベン、妹・レリアの3人兄弟。兄のヒューは完全な黒人でしたが、2人の弟妹の肌は白人のようでした。

まだ20歳のレリアをヒューは大切にかわいがって気遣い、ベンはナンパに明け暮れていました。

踊り子たちのステージの司会をさせられることになったヒューは、歌手としてのプライドを傷つけられますが、金のために仕方なく引き受けます。

レリアはパーティで白人青年のトニーと知り合い、親しくなりました。トニーと友人のデヴィッドと3人で出かけたレリアでしたが、途中でトニーと抜け出します。トニーの部屋に誘われた彼女は、彼に体を許しました。それは彼女にとって初めての体験でした。

トニーはレリアを家まで送って行き、ロマンチックな時間を過ごしますが、そこに長兄のヒューが帰って来ます。

レリアが黒人の血を引いていることを知ったトニーは、約束があると言って突然出ていこうとします。傷つくレリアを見かねてヒューが間に入り、トニーに二度と構うなと強く言って追い帰しました。

「俺がついてる」と言う兄に、レリアは抱き着いて泣きました。

映画『アメリカの影』の感想と評価

(C)1958 Gena Enterprises.

人種差別の深い影

人種差別が激しい時代のリアルなアメリカの姿を描きだした『アメリカの影』。

後に『フェイシズ』(1968)『こわれゆく女』(1974)『グロリア』(1980)など名作を生み出したジョン・カサヴェテス監督の鮮烈なデビュー作で、登場人物たちが生き生きと映し出され、当時のアメリカの空気感が生々しく伝わってくる一作です。

主人公の黒人の3人兄弟は、兄だけが肌が黒く、弟と妹は白い肌をしています。見た目では黒人の血を引いていることがわかりません。ある日出会った白人男性のトニーと恋をして、体を重ねた妹のレイラは、その後黒人の家系と知ったトニーに突然冷たくされて深く心傷つきます。

そんな傷ついた妹を全力で守ろうとする、長兄のヒューの温かさに胸打たれます。

しかし一方のトニーもまた、人種差別の被害者と言えるかもしれません。おそらくは黒人蔑視の環境で育ったゆえに植え付けられた思想だったことでしょう。

トニーは悩み、考え抜いた末に「自分たちには何の違いもないと気付いた」と伝えにレイラの家を訪ねて来ます。

現れたトニーにけんかをふっかけそうになる兄を抑え、「俺たちの問題だ」とはっきり言って間に立ったベン。彼も、見かけが白人であってもやはり黒人としての差別を受けた経験があったに違いありません。自分を愛してくれる兄だけに苦しみを背負わせないという決意と、自分も大切な妹を守るのだという強い意志の芽生えから、ベンは穏やかにトニーの言葉を聞き、妹への伝言を預かります。

時を経た現代でも、人種差別がなくなったとは決して言えませんが、「人種差別をしてはならない」という言葉が皆に認められる世になりました。

彼らのような人々が、悩み苦しみながら、人種差別を乗り越えようと努力してきたことが、世を変える大きな力になっていったことを改めて教えられます。

黒人家系の3人兄弟の濃密な絆

(C)1958 Gena Enterprises.

羨ましくなるほど、濃密で温かな3人兄弟の絆が心地よい一作です。さまざまな経験を通して、3人がそれぞれ成長していく姿に心打たれます。

20歳の若い妹・レイラは、長兄のヒューに大切にされて育ちました。そんな彼女はパーティーで出会った白人男性のトニーと恋に落ちます。

彼との初体験を経て大人になった彼女はこう語ります。「一緒になるのは大切なことだと信じていた。結ばれるのはそういうことだと。でも違ったわ。私たちは他人のまま。終わったの。これが人生なのね。」

夢溢れる少女時代は一瞬にして幕を下ろし、レイラは恋がさらに自分の孤独を深めることを知ります。

逃げようとするレイラを捕まえたトニーでしたが、彼女に黒人の血が流れていることを知ったことで関係はたやすく壊れてしまいました。心を傷つけられたレイラを、兄のヒューは全力で守り、慰めます。

翌朝、兄弟3人でベッドの上で仲良く話す姿は、もしかしたら世界中で一番美しいシーンなのではないかと思わせるほど印象的です。

改めて現れたトニーに怒りを露わに近づいたヒューを推しとどめ、「俺たちの問題だ」と言って対応するベン。当事者として穏やかに話を聞くベンを見て、ヒューは弟の成長を知ります。

ベンを大人にしたのも、レイラの心を癒したのも、ヒューの持つ温かなハートでした。彼は、報われない現状を嘆いて感情的になったマネージャーのルパートにも、「お前は世界一の相棒だ」というこの上ない素晴らしい言葉をかけて、信頼をつなぎ留めます。

成長したベンは、ナンパに明け暮れて刹那的な楽しみだけを追う日々の無意味さに気づき、大人としてひとりで一歩を踏み出します。

彼が街を歩いて行く姿のエンディングを見ながら、濃厚な余韻を感じることができることでしょう。デビュー作にして、カサヴェテス監督の持つ非凡な才能を見せつけられます。

まとめ

(C)1958 Gena Enterprises.

インディペンデント映画の父と呼ばれ、数々の映画監督らに大きな影響を与え続ける巨匠ジョン・カサヴェテス。デビュー作である本作から、すでに存在した彼の類まれな才能を感じられることでしょう。

兄だけが肌が黒く、下のふたりの肌は白いという複雑な状況の黒人の家系の3兄弟が、人種差別という重い事実に苦しみながらも、さらに濃密な絆を深めていく姿に胸温まる一作です。

黒人蔑視の白人青年が、黒人家系と知らずに末妹レイラに恋したことをきっかけに、自分のこれまでの価値観の誤りに向き合うようになります。

差別をなくすためには、こうした個人的な経験を経て少しずつ変えていくしか方法はないのかもしれません。それらが積み重なって初めて、大きなうねりとなっていくのでしょう。

現在にも残るさまざな差別についても、深く考えさせられる作品です。