松竹ヌーヴェルヴァーグと呼ばれ、世界的な名匠でもある大島渚監督の映画『戦場のメリークリスマス』。

第二次世界大戦時を描いた戦争映画でありながら、戦闘を描くことなく、多くは極限状態に置かれた日本軍捕虜収容所を舞台にした作品。

限定された場所を描くことで「戦争の本質」に焦点を当て、“男と男の繋がり”をテーマにした後期の大島作品らしい渾身の一作です。

1983年に公開された『戦場のメリークリスマス』は、閉鎖的な空間で「男」が心に抱えた矛盾や葛藤を描き、人と人を結びつける“友情を超えた恋愛”を題材にした作品です。

劇中の描写では日本兵による捕虜に対する扱い、また異国での回想場面で描いたパブリックスクールのイジメも登場し、異文化においても何か共通を感じられる人間の暗部を比較させることで、よりテーマを明確にさせています。

また、坂本龍一の作曲した印象的な音楽調べと共に、キャストの坂本をはじめ、デヴィッド・ボウイ、ビートたけしの異色共演は、今なお、観る者の心を捉えます。

CONTENTS

映画『戦場のメリークリスマス』の作品情報

(C)大島渚プロダクション

【公開】

1983年(日本・イギリス・ニュージーランド合作)

【原題】

Merry Christmas Mr. Lawrence

【原作】

ローレンス・バン・デル・ポスト

【製作】

ジェレミー・トーマス

【監督】

大島渚

【キャスト】

ジャック・トンプソン、内田裕也、ジョニー大倉、室田日出男、戸浦六宏、デビッド・ボウイ、坂本龍一、ビートたけし、トム・コンティ

【作品概要】

第2次世界大戦時のジャワ島。日本軍捕虜収容所での極限状況に置かれた人々の心の動揺や矛盾を、日本の軍人と西洋人捕虜との両面から深く描いたヒューマンドラマ。

注目のキャストは大島作品のためにスケジュールを空けていたデビッド・ボウイ。そして日本人の俳優経験のない坂本龍一とビートたけしといった、国内外の異色キャストが共演に注目です。

坂本龍一は作曲した音楽で英国アカデミー賞の作曲賞を受賞。

映画『戦場のメリークリスマス』のあらすじとネタバレ

(C)大島渚プロダクション

1942年、日本統治下にあるジャワ島レバクセンバタの日本軍捕虜収容所。

ハラ軍曹(ビートたけし)は、日本語の通訳を行う捕虜のひとり、英国陸軍中佐ジョン・ロレンス(トム・コンティ)ともに、収容所内で起きた事件の処理にあたります。

朝鮮人軍属のカネモト(ジョニー大倉)は、深夜に独房の鍵を開け、その中に入れられていたオランダ兵のカール・デ・ヨンのところに三日間通い、カネモトはデ・ヨンに強姦事件を起こしたのです。

ハラ軍曹はカネモトに切腹を命じ、自身が武士として介錯を行う独断での処刑を結構しますが、ロレンス中佐は必死に止めに入ります。

すると、原軍曹の上官で収容所の所長である陸軍大尉ヨノイ(坂本龍一)が、今帰って来たことで、事件の断罪は一旦持ち越しとなります。

その後、ヨノイ大尉は軍律会議の審判委員として呼ばれていきました。そこには日本軍の輸送隊を背後から襲撃した末に、捕虜となった陸軍少佐ジャック・セリアズ(デヴィッド・ボウイ)がいました。

裁かれる身でありながらセリアズ少佐は強い意志を持ち、反抗的な態度には死の覚悟すら感じさせる美しさに、ヨノイ大尉は“同じ人間としての匂い”を感じ、魅入ってしまいます。

その裁きの後、セリアズは本軍から銃殺刑の騙しに合う仕打ちを受けますが、ヨノイ大尉の収容所でセリアズ少佐を預かることになりました。

謂れのない虐待で疲労困憊していたセリアズ少佐は、収容所内の病棟で治療を受けることになります。

ヨノイ大尉は、特別な感情を抱いたこともあり、衛生兵に1日も早くセリアズ少佐を回復させるように命じます。

そのセリアズ少佐ですが、実はロレンス中佐とは戦友であり、リビア戦線で戦闘を共にした戦友でした。ヨノイ大尉は、気にかかっているロレンス中佐にセリアズ少佐に関することを尋ねました。

セリアズ少佐は掃射のジャックと呼ばれる凄腕であり、ロレンス中佐は彼を兵士の中の兵士である褒め称えました。

ある日、ヨノイ大尉は、ヒックスリー捕虜長(ジャック・トンプソン)に銃器に詳しい捕虜を教えるように命じます。

しかし、ヒックスリー捕虜長は、捕虜たちはジュネーブ協定の国際法で守られていることに主張し、日本軍への協力を拒みます。

また、ハラ軍曹をはじめとした、日本兵から信頼を置かれているロレンス中佐を利用して、名簿提出を引き延ばそうとしていまいした。

一方でロレンス中佐は、ハラ軍曹に頼み、オランダ兵のデ・ヨンを病棟で保護してもらうようにしました。

ハラ軍曹は夜中に病棟へ忍び込むと、ヨノイ大尉がセリアズ少佐のことを特別扱いする様子を目撃。セリアズ少佐が来てからというもの、ヨノイ大尉の様子はあきらかに何か変化していました。

また、早朝に行う剣道の稽古も激しさを増し、ヨノイ大尉の大きな気合いの声に病人の捕虜は怯えることもあったほどです。

ロレンスがその事実をヨノイ大尉に伝えると、以後、気をつけると約束してくれました。ヨノイ大尉の話では、2.26事件の青年将校の自分は生き残りの1人で、満州にいて決起参加が出来なかったのだということです。

すでに同志の青年将校たちは処刑されており、ヨノイ大尉だけが生き延びている事実を酷く恥ていたのです。

やがて、捕虜強姦の事件を起こしたカネモトの切腹が決まりました。

その場には被害者であるオランダ兵のデ・ヨンをはじめ、ロレンス中佐やヒックスリー捕虜長らも立会いを命じられます。

カネモトは自ら腹を斬り、ハラ軍曹が介錯を行います。しかし、デ・ヨンまでもがその場で舌を噛み自殺をはかり、ロレンス中佐たちは、慌てて彼の口に手を入れて介抱にあたります。

しかし、その甲斐もなくデ・ヨンの姿はベッドには無く、亡くなってしまいます。収容所内の病棟は静まり返っていました。

そこに日本兵がやって来て、捕虜の名簿を読み上げて点呼を取りますが、なんとセリアズ少佐の姿だけが見あたりませんでした。

命令に背いていたセリアズ少佐は勝手に収容所の外に出向いたらしく、大きなカゴに赤い花を摘んで帰ってきました。

その手にした赤い花を外国人捕虜たちに一人ひとり手渡して、デ・ヨンの葬儀を始めました。しかもセリアズ少佐は、花と一緒に饅頭も持って帰っていました。

映画『戦場のメリークリスマス』の感想と評価

(C)大島渚プロダクション

エリート士官の「友情」

本作『戦場のメリークリスマス』は、大島渚監督の劇場映画の第25作品目となる作品で、日本とイギリスの合作映画です。(ニュージランドも資金提供を行っています)

劇中のメインの舞台となるのは、第二次対戦中のジャワ島にあるレバクセンバタの日本軍捕虜収容所。この閉鎖された極限状態の中で、日本兵と海外の兵士たちとの“衝突と交流”を描くことで、「男と男の繋がり」を鋭い視点で描いています。

まず、第一印象で目を引くのは、何と言っても妖しいまでの美しさを持った、坂本龍一とデヴィッド・ボウイのエリート士官の出会いとその交流です。

2人のキャラクターは似た者同士の設定がなされており、その匂いに惹かれて坂本龍一演じるヨノイ大尉は、軍律会議の審判委員として呼ばれた際に、デヴィッド・ボウイ扮する陸軍少佐ジャック・セリアズに魅せられてしまいます。

いずれの人物も理由は異なりますが、過去の出来事に精算をつけられずに、大きな後悔を抱きながら心身を律して生きてきました。

ヨノイ大尉は2.26事件の決起参加に参加できなかった青年将校の生き残りの1人で、武士道としての死に損ない。一方のセリアズ少佐は、パブリックスクールに通っていた時に自身の障害を持った弟をイジメから救うことをしなかった、騎士道に反する者でした。

つまり、精神科医であったヨノイ大尉と、英国上流階級として育ったセリアズ少佐は、国籍は違えど、高い教育を受けて育ってきたことから、禁欲なまでの理性を持つべきことを身に付け、“何か裏切り者という贖罪”を背負って生きてきました。

しかし、日本人のヨノイ大尉と英国人のセリアズ少佐は、1点のみが大きく異なります。ヨノイ大尉はセリアズ少佐を前にして初めて告げた言葉は、シェークスピアを引用した「生きるべきか、死ぬべきか」でした。

このことからも分かるようにヨノイ大尉の「問題」は、そこにしかありません。

ヨノイ大尉をはじめとして日本軍の価値観は、「生きて俘囚(捕虜)の辱めを受けず」であり、収容所にいる外国人たちは恥の存在であり、死すべき者なのです。

ジュネーブ協定を持ち出すことなど、生き恥の戯事にしか過ぎず、ヨノイ大尉(または、ハラ軍曹)からしてみれば、死の処断によって名誉を与えることだと考えていたのです。

ですが、セリアズ少佐は違いました。「生きること(生き抜くこと)」で、贖罪を真っ当するという人物に出会ってしまったのです。

実の弟には成し得なかった、“弱き者を救済”することを捕虜の仲間たちを通して努めていました。

おそらくは、幼き頃からエリート階級として育てられたヨノイ大尉とセリアズ少佐にとって、「命」に対する日本と西洋の価値観が大きく異なり、理解できなかったのです。

また、特にキスの場面を通して、ヨノイ大尉に関しては、ホモセクシャルの人物であると見ることはできるかもしれません。

しかし、そのような先入観のみで読み解くだけではなく、異国の文化や宗教という違いを通した「命」のあり方と、知識人の「思想」としての精神の断絶であると捉える方がより人間賛歌としては深さを増していくのではないでしょうか。

同様に過去の出来事を引きずっている似た者同士のヨノイ大尉とセリアズ少佐が、友情、あるいはそれ以上の「友愛」を結べなかった場所が「戦場」であり、出会ってしまった場所も「戦場」なのです。

テーマの本質「男同士の愛情」

(C)大島渚プロダクション

本作『戦場のメリークリスマス』のファーストショットとラストショットに登場する人物は、ビートたけし(北野武)扮するハラ軍曹です。

俳優ではなく、かつてお笑い芸人であったビートたけしの存在があってこそ、作品性を大きく昇華させることが出来たと言っても過言ではありません。

このことは、大島渚監督の作品の特徴でもあり、自身の著書で「一に素人、二に歌手、少し離れてスター、新劇俳優は十番目」とも語っており、『戦場のメリークリスマス』では、坂本龍一もそうですが他の作品でも多く起用されています。

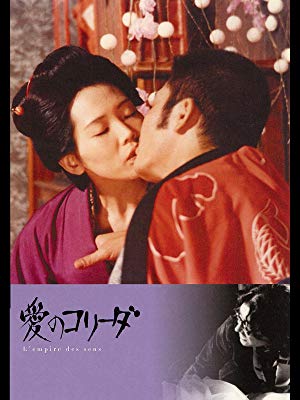

1967年の『無理心中日本の夏』の桜井啓子、『日本春歌考』の荒木一郎、『新宿泥棒日記』の横尾忠則。1968年には『帰ってきたヨッパライ』ザ・フォーク・クルセダーズ、また1972年には『夏の妹』の栗田ひろみ、そして1976年の『愛のコリーダ』

では主演に松田暎子を迎えています。

このように俳優ではない演技素人のビートたけしが扮したハラ軍曹だからこそ、セリアズ少佐は「美しい目をしている」と初見の印象を述べていたのは言うまでもありません。

さて、前章では、ヨノイ大尉とセリアズ少佐の関係性を一旦、ホモセクシャルではないという切り口で述べて来ました。しかし、本作は明らかにセクシャルマイノリティを描いた作品です。

男と男の繋がりの心情は、特に若い時であればあるほど、時に友情を超えた関係性を構築することは、はゲイではなくとも日常で感じることはいくらでもあるはずです。

もちろん、大島渚監督の劇場映画の遺作である、1999年の『御法度』でも、「若衆道」は描かれていますので、『戦場のメリークリスマス』も作品的には「男色」の対にある作品です。

では、本題に入ります。ヨノイ大尉とセリアズ少佐を「友情」と見るか「愛情」と見るかですが、彼らと対となって対比する存在が、ビートたけしが扮するハラ軍曹とトム・コンティが演じたロレンス中佐の関係性に注目してみましょう。

ハラ軍曹は対比で示されたヨノイ大尉とは異なり、エリート階級の出身者ではない、高い教育を受けた人物ではありません。

そのようなハラ軍曹は、何かにつけて捕虜であるロレンス中佐を呼び出し、いつも会話をする相手であり、そこには明らかに「彼への思い」が存在しています。

深夜の病棟でハラ軍曹とロレンス中佐と一緒に覗き見た、ヨノイ大尉が捕虜のセリアズ少佐を特別扱いすることへの関心の眼差し。そしてエピソードとして大きな位置を示す、軍属カネモトがオランダ兵デ・ヨンを強姦した行為にも、特別な興味を抱いていたのではないでしょうか。

ハラ軍曹はロレンス中佐に「おまえが死んだら俺はもっとおまえを好きになる」とも、口走っていますし、劇中の中盤で、日本酒を呑みながら酔ってハニカミながら「私はファーゼル・クリスマス」と発した言葉の真意はなんでしょう。

映画の終盤で、明朝には絞首刑になるハラが、念願の面会に訪れて来たロレンスと共に、戦時中の捕虜収容所のクリスマスの思い出話を懐かしみます。

ハラの元から立ち去るロレンスに、「メリークリスマス。メリークリスマス、ミスターロレンス」と告げます。この2回のに渡る「メリークリスマス」に込めた隠された思いは、男と男の友情ではなく「愛情」としての「I love you」なのではないでしょうか。

1度目のクリスマスの日には、ハラ軍曹は上官のヨノイ大尉に背いて、命を掛けてでもロレンス中佐を釈放してあげたかった。彼は自分の中で芽生えた愛情に気づき酔いどれ、「命」を国家や天皇のためではなく、個人的なロレンス中佐への思いのために差し出したのです。

しかし、終戦後の牢獄のハラは、クリスマスを思い出としてロレンスと懐かしむも、組織に属するロレンスは無力であり、残念なことにハラに礼を尽くして釈放する力はありません。

美しい目をしたハラが、万感の思いを込めて「メリークリスマス。メリークリスマス、ミスターロレンス」は、愛の告白だと読み解くことが、本作を理解するうえで最も重要なことなのではないでしょうか。

まとめ

(C)大島渚プロダクション

1983年に公開された『戦場のメリークリスマス』は、今なお観る者に感動を与える秀作です。

坂本龍一のヨノイ大尉とデヴィッド・ボウイのセリアズ少佐を、友情と見るか、愛情と見るか。

あるいは、ビートたけしのハラ軍曹とトム・コンティのロレンス中佐を、友情と見るか、愛情と見るか。

本作を観たそれぞれの観客によって意見は異なるかもしれません。

しかし、いずれにしても、日本人のキャラクターからの読み解くことで、戦争の最中に男同士が集まる組織の中で、忠誠心としての「命の使用」ではなく、抑えようがない個人の思いで「命をかける」ことを描いています。

皮肉なことにヨノイ大尉は、2.26事件と青年将校たちと同じくして、惹かれたセリアズ少佐が先に命を燃焼させることを見届けます。また、ハラは初めて話した英語でロレンスに2度に渡り、心に芽生えた衝動を伝えました。

それは互いに自害はしないことからも分かるように、「死ぬ」ことでなく、「生きる」という姿で愛情を示したのに違いありません。