第15回大阪アジアン映画祭上映作品『写真の女』

2020年3月、第15回大阪アジアン映画祭が10日間の会期を終え無事に閉幕。同映画祭のインディ・フォーラム部門にて上映されたのが、串田壮史監督の映画『写真の女』(2020)です。

(C)Cinemarche

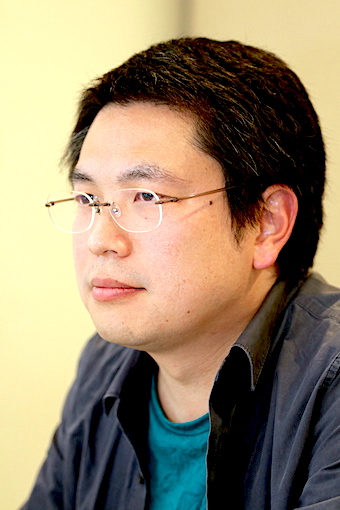

本作のワールプレミア上映を記念し、串田壮史監督にインタビューを敢行。

ご自身の映画制作に影響を与えた名作の数々に関する話をはじめ、なぜ「写真」というメディアをテーマに据えるに至ったかなど、串田監督の創作の秘密に迫りました。

CONTENTS

影響を受けた“存在”の感覚と映像表現

(C)PYRAMID FILM

──串田壮史監督の『写真の女』から最初に感じたのは、日本の前衛映画の匂い、言い換えれば増村保造監督や伊丹十三監督の作品にある「映像の強さで時代を切り開く」という感覚でした。串田監督はどのような映画をご覧になり、影響を受けてこられたのでしょうか?

串田壮史監督(以下、串田):キム・ギドク監督の『うつせみ』(2004)かな。殆ど台詞での説明がない無言劇の作品です。もちろん、伊丹監督の作品にも面白いものがありますね。例えば『マルサの女』(1987)の冒頭に登場する看護婦が、寝たきりの偉い政治家を手なずけたかのように乳房を吸わせる場面が凄く好きで、「言葉なんか要らない」と感じちゃいますよね。女性自身が「女性」を武器として用いている点や、直接的な描写によって映像としての刺激が強い点などが、伊丹監督の好きなところですね。

ただ、実は『写真の女』の制作においてインスピレーションを得た映画は、それこそ前衛芸術家としても知られた勅使河原宏監督の『砂の女』(1964)なんです。

海辺の砂丘にやってきた主人公の男が、独り砂穴に棲む女性によって家に閉じ込められてしまうという話なんですが、役人が発行する身分証明書こそが自分自身の「存在」であると認識していた男は、謎の女性と出会い、動物的な「存在」を必要とされることで、本来のヒューマニズムに目覚めていく。設定こそ大きく違いますが、写実的でありながらも何か独自性を孕んでいる「存在」の感覚と映像表現は、現代にもきっと通じると思っています。

サイレント映画にみる“変わらぬ人間”

(C)PYRAMID FILM

──確かに『写真の女』の主人公である孤独な写真屋を演じた永井秀樹さんからは、「砂」にも似た「渇き」の雰囲気が漂っていました。また「白い帽子にスーツ」という出で立ちと「無言」の様は、サイレント映画のバスター・キートンを彷彿させるものがありました。

串田:確かに印象は似ていますね(笑)。バスター・キートンという視点は、今、気づきました。キートンの作品は意識していないんですが、サイレント映画自体はとても意識しています。それはなぜかというと、きっと1970年代や80年代、或いは2020年現在の映画を観るよりも、1920年代当時のサイレント映画の方がそのストーリーをより理解できるのではと思えるからです。

映画の技術的な進歩から、俳優自身が発声することでストーリーの細かいニュアンスをセリフで表現できるようになりましたが、その効果は時代が50年代・60年代と移行していく中で、観客に通じなくなってしまったように感じるんですよね。言葉って、きっと変わっていくからかな。バスター・キートンの作品は、今観てもきっと面白いじゃないですか。それはやはり、人間の大事なものや面白さそのものは今も変わっていないからなんだなと思いますね。

また、役者としての永井さんが“孤独な男”を演じられるのは、「ただの日本人の50歳」を演じられる俳優さんだからなんです。そういう演じ手は、今活動されている俳優さんの中にはあまり多くはいません。僕自身は永井さんを「和製ジェームズ・スチュワート」だと思ってるんです(笑)。アルフレッド・ヒッチコック監督の『めまい』(1958)も好きな作品なので(笑)。

現在の写真をめぐる“ズレ”

(C)PYRAMID FILM

──これまでに挙げられた映画史に残る作品などから、串田監督の世界観はとても明快になりました。次に本作のテーマである「写真」について伺えますでしょうか?

串田:『写真の女』にはテーマが2つあります。まずは表のテーマである「写真撮影後の加工レタッチ」。そして裏のテーマは、写真という事象と密接に関わる「時間」という現象です。

本来、写真には「一瞬を永遠にする」という性質を持っていますが、本作に登場する人間全員が時間が止まったかのような生き方をしています。例えば主人公の械は、父親から継いだ写真館という時間、或いは時代が止まった空間で50年を過ごしてきました。そして彼が出会うキョウコは、自身の写真を常にSNSで発信しているものの、彼女自身はかつての栄光に縛られ続けています。

僕が思うインターネットの恐ろしいところは「過去のモノが永遠に残る」という点です。もうすでに存在しないモノが、堂々とありもしない存在を主張し続けている。それがいつか、SNSでの発信を続けている人々自身を苦しめる時が来るという気配を感じています。

そして、現代において映し出される「写真の中の自分」の多くは「レタッチ加工を施された自分」でもあります。そんな自分と鏡に映る自分を見比べた時、写真を撮った現在であれば「これは別人だ」と言えるかもしれません。ですが、果たしてその10年後や50年後、本人の容姿が変化していく中でネット上で永遠に残り続ける「レタッチ加工を施された自分」を目にした時、同じことが言えるかは分かりません。「こんな生活を本当にしていたのでは?」「過去の私は本当はこんな人間だったのでは?」と、その精神を蝕む時が訪れる気がしています。そういった今現在の「写真」の性質と「時間」が及ぼす存在と認識のズレをテーマにした作品を作りたいなと思い、『写真の女』を制作しました。

自身の姿をみることは“自己への問い”

(C)PYRAMID FILM

──先ほど串田監督は「ズレ」について触れましたが、本作劇中に小道具として登場する「鏡」もまた「姿が反転された自分」というズレが生じた自己を映し出しています。写真同様に映画では度々使用されるアイテムでもある鏡を、串田監督はどう認識されているのでしょうか?

串田:以前興味を持って調べてみたことがあるんですが、「鏡」という事象が生まれる以前の人々にとって、「自分」とはあくまで「神が見つめている自己」だったそうです。だからこそ鏡が生まれ「自分」を映像としてみられるようになったことで、人々の自己に対する認識が大きく変化しましたし、神や宗教のあり方にも変革が生じたらしいんです。

自分の姿をみるということは、それを見た生物に「自己という存在は何者なのか?」という思考を促す問いでもあると感じています。ですが、その際にみる「自分の姿」が「レタッチ加工を施された自分」だった場合、何かしらがねじれてしまいそうな気がしていますね。

(C)PYRAMID FILM

──「自己への問い」といえば、本作でもSNS上に投稿されていた写真に映る「過去のキョウコ」が突然動き出し、「現在のキョウコ」へ問いかける場面がありましたね。ちなみに串田監督は、「静止画」としての写真と「動く像=動画」としての映画・映像をどう捉えていますか?

串田:今現在、「動画」が「写真」に近づいてきているのではと意識しています。端的に言えば、「動画」がより嘘を吐くものになってきたと感じています。

例えば20年ほど前は「写真は嘘を吐く」「けれど動画はまだ真実を語れる」という認識がわずかではありますが残っていたように思います。ですが今は、そんなことないですよね。映像技術がさらに発展していったことで、動画も写真と同様に加工できるようになったわけですから。

また「動く」という性質から、動画には静止画以上のリアリティを持っています。それゆえに、実際の日本の風景を「素材」として使用してはいるものの、多くの加工が施されている映像などを100年後の人々がアーカイブとして観た際、「日本にはこんな風景があったのか」と錯覚してしまうということが起こり得るでしょうし、それが「だまし絵」であると認識することもないのかもしれません。

撮影における“実と虚”

(C)PYRAMID FILM

──「写真」と「映像」における虚構がより精巧になっていく一方で、「そこ」に存在する被写体を撮影している以上はどこかに「真実」というものが存在すると思うのですが、串田監督はどこにそれが存在するとお考えでしょう?

串田:もし「真実」があるとすれば、それは被写体を撮った人間の感情ではないでしょうか。何かを撮影しようとした人間の内でその瞬間に動いたものが、フレームの中に映し出されるんだと思います。そういう意味では、「真実」は存在する。

例えば被写体となる女の子を撮影した場合、女の子の姿自体はその後の加工によって変えられてしまうかもしれませんが、「女の子が自身を撮影しようとするカメラマンを見ている姿」は写るわけです。それは撮影者という他者がいるからこそ写るものですし、撮影者が違えば女の子の姿も全く変わる。それが「真実」の一つと言えるんじゃないかと思います。また一方で存在する「虚構」とは、単純にフレーミングを決めること。そして、観客に見せない部分を敢えて作ることで生じる「歪み」ですね。

──映画にとっての「虚構」によって生じる「歪み」について、より詳しく伺えますでしょうか?

串田:僕は観客それぞれの鑑賞を通じて映画に「歪み」が生じることを結構楽しんでいます。映画を、制作者の意図した結果とは違う形で、歪んだ形で受け止める。僕にとっては、そういった制作者の意図とは異なる解釈の「歪み」こそが、観客の喜びであり特権だと信じています。本来、映画の面白さというものは、ショットとショットの間を観客自身の想像力によって埋めることにあると思うんです。だからこそ言葉や文字で敢えて説明しない。その代わりに、場面が飛ぶ瞬間、時間や空間のつなぎ目という瞬間を描くんです。

例えばよくホラー映画などでは、女の子が悲鳴を上げ何者かに刺し殺されそうになった場面の直後に、パトカーや救急車のサイレンを聞いた主人公が「何か事件があったの?」と誰かに尋ねる場面へと転換されることがある。その時観客の想像の中では、女の子が刺し殺され、物言わぬ死体と化した画が浮かぶ。これこそが映画の喜びだと思いますね。その行為や瞬間そのものというハイライトの瞬間を描かなくても、それが観客の頭の中で再生されてしまう点が、映画が持つリアリティの秘密であると思います。

(C)Cinemarche

──「虚構」つまりは映像の行間を読み解く感覚。串田監督ご自身は、それをどのようにして身につけられたのでしょうか?

串田:ああ、それはきっと訓練の結果ですね(笑)。普段から僕は仕事として15秒尺のCM制作をしているんですが、クライアントからは「15秒の中で、25秒程度の内容を伝えてほしい」とよく言われるんです。その要望に応えるためにも、15秒内に伝える情報を「ショットとして見せなくても、ショット間の想像によって観客にも伝わるもの」と「ショットがなくては伝わらないもの」に分類して捉えるようにしています。その上で、どんな画角サイズで撮影するか、いくつのショットを15秒内に入れて収めるかを考える訓練を15年ほど続けてきたからこそ鍛えられた感覚なのかもしれません。

──CMディレクターという仕事から察するに、串田監督は絵コンテを描かれた上で撮影現場に入られているのでしょうか?

串田:そうですね、絵コンテは描いています。スタッフの多くもCMの仕事を普段からやっている人たちなので、絵コンテの再現力はもの凄く高いですね。脚本に書いたト書きでイチから撮影現場で説明を行うよりも、その方が効率がいい。中でも絵コンテを描くのがいい理由は、絵コンテを基にスタッフ間で議論ができる点ですね。「このショットはこうした方がいい」とショット毎に話し合えるので、非常に作業ベースになり、カメラマンなどの考えや意見などもより引き出せるようになるんです。

緻密なストーリーボード通りに撮影を進めることで有名だったヒッチコック監督から学んだ部分は多いですね。サイレント的手法に基づいて画で伝えようとする技術、また敢えて見せない演出としてのショットの構成、カメラの動き、画角サイズは、ヒッチコック作品から影響を受けています。

インタビュー/出町光識

撮影/河合のび

串田壮史監督のプロフィール

1982年大阪生まれ。数々の短編映画で高い評価を受け、2008年の「ASIA PACIFIC ADVERTISING FESTIVAL」では将来が期待されるディレクターとして紹介され、『写真の女』で長編映画監督デビューを果たしました。 ピラミッドフィルム在籍。

【主な短編作品】

2003年『FLOW』Rencontres Audiovisuelles― FIRST PRIZE

2004年『KANNNON』WRO Media Art Biennale ―SPECIAL MENTION

2005年『Hide and Seek』Bilbao International Short and Documentary Film Festival―GOLD PRIZE

2008年『REINCARNATION』文化庁メディア芸術祭―審査委員会推薦作品

2013年『I AM A CAMERA』GR Movie Festival―審査員賞

2015年『地球は青かった』国際平和映像祭―グランプリ

2017年『声』Black Maria Film Festival―Jury’s Stellar Award (最高賞)

映画『写真の女』の作品情報

【上映】

2020年(日本映画)

【監督】

串田壮史

【キャスト】

永井秀樹、大滝樹、猪股俊明、鯉沼トキ

【作品概要】

『地球は青かった』(2015)、『声』(2017)など短編作品で数々の映画賞を受賞し、高い評価を得てきた串田壮史監督の長編映画監督デビュー作。写真レタッチャー械は生まれてすぐ母親を亡くしてから女気なしで一人孤独に暮らしていましたが、ある日、キョウコという女と不思議な出会いをします。独特な感性で描かれた愛の物語。

映画『写真の女』のあらすじ

(C)PYRAMID FILM

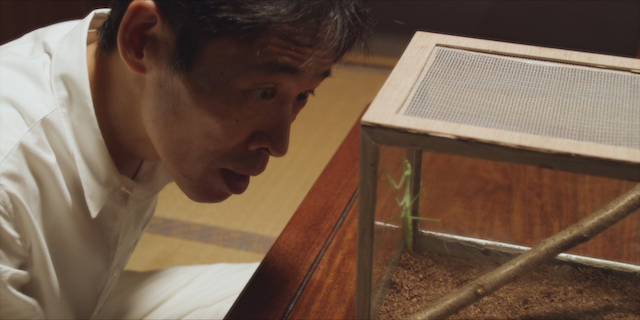

創業50年の小さな写真店を継ぎ、一人で写真屋を営んでいる械。葬儀の写真の手配をしている常連客や、見合い写真を希望してきた若い女性の注文に従い、写真をデジタル加工する写真レタッチが彼の主な仕事でした。

械は家庭を持たず一人暮らしで、かまきりを大切に飼っていました。休日には山にでかけ昆虫の写真を撮るのを密かな楽しみにしていましたが、ある日、流血している女が木から降りてくるのを目撃します。とりつかれたように彼女のそばに歩み寄る械。

女の名はキョウコといい、彼女は保険証がないからと病院に行きたがらず、薬局で薬を買い傷口を消毒しました。そのまま彼女は械の家にいつくようになり、奇妙な同居生活が始まります。

キョウコは元バレエダンサーで現在はインスタグラムに自身の写真を投稿するインフルエンサーでした。撮った写真の体の傷を械に画像処置で消してもらい、美しい姿の写真をアップするキョウコ。

その出来栄えに満足する一方で、フォロワーが減ったからとスポンサーから契約を打ち切られ、キョウコは次第に自分自身を見失っていきます。