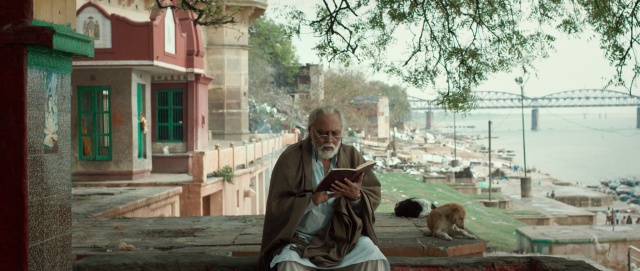

母なるガンジス河の畔の聖地バラナシ。そこは幸福で安らかな死を迎えられる心のやすらぎの郷でした。

死期を悟った父と、それを見守る家族たちのかけがえのない日々を綴った珠玉の感動作。

誰にでも訪れる「死」というテーマを、ユーモアと人情味溢れるタッチで描き、心温まる家族の物語です。

映画『ガンジスに還る』の作品情報

© Red Carpet Moving Pictures

【公開】

2018年(インド映画)

【原題】

HOTEL SALVATION

【脚本・監督】

シュバシシュ・ブティアニ

【キャスト】

アディル・ フセイン、ラリット・ベヘル、ギータンジャリ・クルカルニ、パロミ・ゴーシュ、ナヴニンドラ・ベヘル、アニル・ラストーギー

【作品概要】

本作は2016年ヴェネチア国際映画祭ビエンナーレ・カレッジ・シネマ部門でワールドプレミアが行われ、上映後には10分間のスタンディングオベーションが起きる盛況となりました。

2014年の映画『マダム・イン・ニューヨーク』や『汚れたミルク/あるセールスマンの告発』などに出演したインドを代表する名優アディル・フセインで、生真面目だが家族思いの息子ラジーヴを繊細に演じています。

監督・脚本は弱冠27歳の新鋭監督シュバシシュ・ブティアニ。監督自らバラナシに現存する「解脱の家」やそこを訪れた人たちに取材を重ね、物語の骨格を作りました。

映画『ガンジスに還る』のあらすじとネタバレ

© Red Carpet Moving Pictures

ダヤは母の声に呼ばれ、迷路になったような道を走ります。すると前に一人の少年が現れ、ダヤはその少年が自分であることを悟り、意のままについて行きます。しかし開かれた場所は何処かわからず…。

翌朝、食卓で父親ダヤは、自分の見た不思議な夢を語ると、息子のラジーヴと彼の妻ラタ、そして孫娘のスニタは怪訝な顔で話を聞いています。

「いつもの夢じゃないか」と言いながら、仕事に向かうラジーヴに向かって、ダヤが話を続けます。

「わしは死期の訪れを感じている。明日雄牛を寄進して、バラナシに行こうと思う」という、突然の宣言に家族全員が困惑します。

「娘の結婚式まで待ってくれても…」とラジーヴが説得しますが、家族の不安もよそにダヤの決意は固く、仕事人間の息子ラジーヴは仕方なく付き添うことを決めます。

ラジーヴが職場でパソソンに向かっていると、ボスに呼び出されます。

「ガンジス川はいここにも流れているし、解脱はここでもできる。なぜ君まで行く?仕事はどうするんだ?」と上司に問われ、ラジーヴは苦笑いを返します。

出発日にダヤとラジーヴが乗り合いタクシーに乗り、聖地バラナシに近づくにつれて、ダヤの表情は生き生きと変化し、一方ラジーヴは仕事の電話がひっきりなしに掛かり不機嫌になります。

二人はリキシャに乗り換え、ラジーヴも降りてリキシャを支えながら狭い石段を抜けていくと、眼前に雄大なガンジス河が広がると「母なるガンジスよ」とダヤは祈りを捧げました。

ようやく、聖地バラナシに着きました。そこで「解脱の家」の施設長ミシュラが、施設の決まりごとを説明します。

健康維持は自己責任で医療設備がないこと、食事は自炊で外食でも肉魚は禁止、アルコールは禁止だがバンク(大麻)入りラッシー(ヨーグルトにミルク等を加えたインドの飲み物)はOK。

そして解脱できなくても滞在は最大15日までなどの内容でした。

与えられた部屋に入ると、ダヤは柱を見つめています。その柱には滞在した人の名前と日付が書かれてありました。

ダヤは、「ダヤナンド・クマル2016年3月2日〜」と記しました。

階下で祈祷している声が聞こえるので、ダヤとラジーヴは祈祷の輪に入ります。

その後、祈祷の間で出会った女性ヴィムラが食事に二人を誘い、話を聞きます。

彼女は、夫と来て共に解脱するつもりでしたが、夫に先立たれた後18年もここで滞在していました。

ダヤは周囲の人たちにすぐに心を開きますが、ラジーヴは手に携帯電話を常に持ち、会社と連絡を取りながら、なかなか馴染むことができませんでした。

日が昇ると滞在している人は、それぞれの過ごし方を見せます。

掃除をしたり、語り合ったりする中、ヴィムラがノートに神「ラーマ」の名前を何度も書いています。

二人は河岸で、ヨガを教えてもらっていました。ダヤも触発され、ガンジス河に入り身を清めます。

相変わらず食事の席で、仕事の電話をするラジーヴにダヤは、切ない表情で口に食物を運びます。

「これがメシか?味がない」と言いながらラジーヴの作った食事に顔が曇ります。

ラジーヴは不満そうに口に入れた途端、他の容器に吐き出しました。

ある日、広場で滞在する人々にダヤが新聞の死亡広告を読んで聞かせていると、誤字脱字が多く、怒った様子で「死亡広告は自分で書く」と周囲に宣言します。

薬も拒み、死への準備を淡々と行うダヤの姿をラジーヴは、複雑な表情をして見守っています。

河の洗濯場で、ラジーヴが慣れない手つきで服を洗っている側で、ダヤは書き物をしていました。

「昔はよく物語を書いてたな」とダヤがラジーヴに話し掛けました。「物語じゃなくて、詩です。…お父さんのせいです。」とラジーヴは言い返しました。

ある夜ダヤは高熱で寝込みます。

最期が来たと思ったダヤは、ガンジスの聖水を飲ませてほしいとラジーヴに頼みます。

ラジーヴは急いで家族を呼び、ミシュラに葬儀の相談を持ちかけます。

河岸にある火葬場にラジーヴは立ち寄ります。そこでは毎日のように、人が群がり煙が立ち込める中で遺体が河に流されていました。

ラジーヴは、燃え上がる炎をじっと見つめています。

夜通しベットで苦しむダヤをラジーヴが介抱していると、「わしはお前の才能を伸ばしてやれなかった」とか細い声でダヤが囁きます。

ラジーヴはダヤを抱きしめ、声を上げて泣いています。

朝ふと目覚めたラジーヴは、ダヤの枕元に近付くと…。

映画『ガンジスに還る』の感想と評価

© Red Carpet Moving Pictures

本作『ガンジスに還る』の物語の核となる聖なる場所バラナシとは、雄大なガンジス河が流れ、生と死が混沌とする神聖な所として知られています。

ガンジスの水は全てのものを浄化するため、この世の苦しみから解き放たれると言われており、信仰する者にとってこの地で最期を遂げることは、最大の喜びとされています。

実際に、父ダヤのように死期を悟った人びとが、インド国内から数多く押し寄せ、インド特有の死生観の在り方が、色濃く浮かび上がってきます。

朝陽に煌くガンジス河、迷路のような路地裏、河岸の煙に包まれた火葬場、幻想的な炎の夜の祭りなど、それらすべてが観る者の身を臨場に置くようなカメラワークで詩情豊かに映し出されます。

異国情緒あふれるバラナシの悠久の時の流れがスクリーンを通り抜け、静かに感じさせてくれます。

© Red Carpet Moving Pictures

死期を悟った父ダヤは、家族になぜだと問われても頑なに聖地バラナシに向かいます。

死期を感じたゾウが、姿を消すことがよく知られていますが、自分もゾウになりたいと言い放つダヤのめには、揺るぎない決意が感じ取れます。

だからこそ息子のラジーヴも、寄り添うことを決め共にバラナシで日々を過ごしていきます。

キレイゴトではないことが、日々のバラナシの生活で見えてきます。

毎日のようにガンジス河岸では、多くの木材が積まれており、それを燃やして遺体を火葬し、ガンジス河へと流します。

その傍らにある「解脱の家」では、死を迎える準備をする人々がインド全土から集まってきます。

© Red Carpet Moving Pictures

そのなかで父ダヤが穏やかに準備を整えていく中、息子の戸惑いと実生活へ焦りが手に取るように伝わり、ラジーヴの心も少しずつ純化していく様子がわかります。

父ユダが最期に命をかけて息子ラジーヴに伝えたかったことが、聖地バラナシに行くことだったかもしれません。

実際に息子とそれまで疎遠で、仕事人間のラジーヴにゆっくりと謝り、そして伝えたかったことをバラナシで話す場面が印象的でした。

一方のラジーヴも携帯電話を気にしながらも、父ダヤと過ごす時間を大切にしていることが伝わってきます。

特に後半に描かれた、高熱に裏されるダヤをラジーヴが夜通し看病する場面や、ダヤの頭を念入りにマッサージする場面は、つい観ているこちらも笑いながら、目の奥が痛んで切ない涙が溢れます。

まとめ

© Red Carpet Moving Pictures

愛する大切な人が自ら死期を悟った時、これはインドの聖地バラナシのことに限らず、観ている者も様々なシチュエーションが浮かぶかもしれません。

不治の病、不慮の事故、自然災害、戦争…最期の別れに立ち会えなかった後悔やもっと会いに行ったり、話しておけばよかったと自分を責めたりしてしまう自分を感じるかもしれません。

ダヤの言葉を借りるなら、「母さんにライオン坊やと呼ばれてた」ことが幸せで「わしはお前の才能を伸ばしてやれなかった」ことが、ラジーヴに託した将来の夢でしょう。

そして息子ラージヴと過ごせたバラナシの日々こそが、ダヤにとっての生きてきた時間の眩しさを感じます。

その眩しさは、決して華やかな光ではなく静かにガンジス河に溶け込んでいくようでした。

死とは静かなものであることを、この映画は生きとし生けるものに謳っています。

この映画の聖地バラナシに身を任せながら、愛する大切な人に会いにいきませんか。