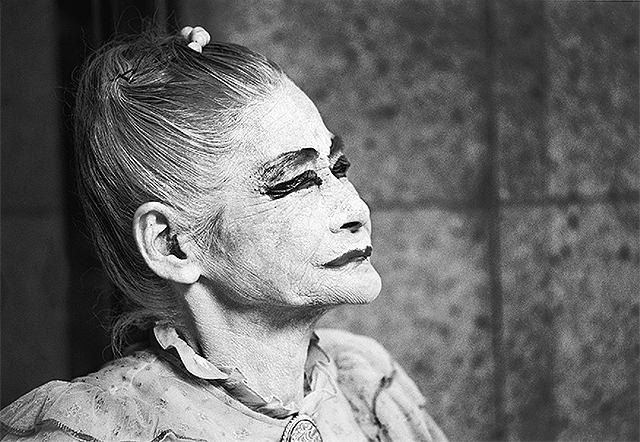

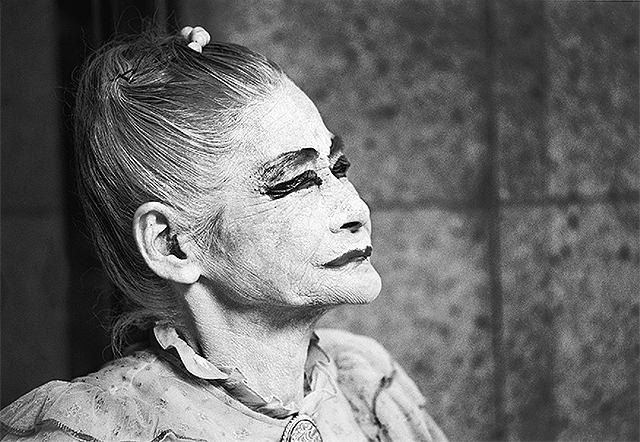

かつて絶世の美人娼婦として名を馳せた“ハマのメリー”の物語

映画『ヨコハマメリー』は、戦後50年間に渡り娼婦として街角に立った、“メリーさん”と呼ばれた女性の半生を追い、その生き様に迫る作品です。

“横浜の風景”とも呼ばれた、伝説の娼婦“メリーさん”は、1995年の冬、忽然と姿を消しました。そのあと彼女に興味を抱いた中村高寛監督が、5年をかけて取材を敢行し映画化されました。

本作は2006年にわずか2つの上映館から公開が始まり、徐々に増え半年以上のロングランヒット映画となりました。

中村高寛の初監督作品であり、文化庁記録映画部門優秀賞など多数の賞を受賞。2017年同監督の映画『禅と骨』の公開に合わせリバイバル上映、2020年10月には本作が誕生して、15周年記念の上映がされました。

映画『ヨコハマメリー』の作品情報

(C)MORI HIDEO

(C)MORI HIDEO

【公開】

2020年(日本映画)

【原作/監督】

中村高寛

【出演】

永登元次郎、五大路子、杉山義法、清水節子、広岡敬一、団鬼六、山崎洋子、大野慶人、福寿祁久雄、松葉好市、森日出夫

【作品概要】

本作は“メリーさん”と親交の深かった、永登源次郎氏(故人)をはじめとする、縁や接点のある人物の証言や貴重映像を基に、メリーさんの娼婦として歩んだ50年間の生き様を紹介しています。

また、メリーさんと同じ時代を生きた女性や、その舞台となった横浜“関外”の街を巡る戦後史なども語られており、在りし日の横浜の姿と歴史を知ることができるドキュメンタリー映画です。

映画『ヨコハマメリー』のあらすじとネタバレ

(C)MORI HIDEO

(C)MORI HIDEO

“急逝した、杉山義法、永登元次郎、広岡敬一に捧ぐ”

雑踏の中で若い人と思しき声でメリーさんの姿と“噂”について答えている。

「“ローザさん”って人でしょ? 全財産持ち歩いているって」「超白い人でしょ? 横浜駅にいつもいる」「親も言ってるかなりヤバい人だって」「すごい真っ白で、毛も白くて背がでっかいの」

そして、大人達が語る“メリーさん”とは……。

「福島だか茨城の施設に入ってる」「広島の方にある実家に帰った」「朝9時頃にバーガーキングに来て、自叙伝を書いている」「詩人の恋人がいて、“LIFE”の表紙にもなった」

「メリーさんでしょ?とっくに死んだ、2、3年前に」

横浜市の関外と呼ばれる地域に、“ハマのメリー”と呼ばれる老婆の娼婦がいました。彼女は戦後、進駐軍の将校を相手にする娼婦として、横浜の街角に立っていました。

しかし、そんな彼女には“山手の豪邸に住んでいる”とか、“皇族の末裔”などの噂がついてまわるも、その真相については誰も知りませんでした。

シャンソン歌手の永登元次郎氏が、はじめてメリーさんに声をかけたのは、1991年8月6日に関内ホールで行われた、自身のリサイタル当日の正午頃でした。

ホールの入り口に貼られた、リサイタルのポスターを見ていたメリーさんに、元次郎氏は思いきって話しかけました。

「今夜ここで歌うので、もしお時間があったら、聴きに来てくだいませんか」と、招待券を渡したのです。

元次郎氏はステージで歌いながら、会場にメリーさんがいることを願っていました。そして、アンコールに入る前、花束贈呈タイムの観客の中にメリーさんの姿をみつけました。

1人1人丁寧に握手し、言葉を交わす元次郎氏でしたが、とりわけメリーさんの番になったときには、「メリーさん!」と嬉しそうに声をかけ、握手の時間も長いものとなりました。

元次郎氏は言います。「(横浜では)メリーさんは有名で、元次郎は無名だけどメリーさんは有名だから、一緒に拍手を贈られました」

このことをきっかけにして、永登元次郎氏とメリーさんの交流がはじまりました。

また取材中、永登元次郎氏は末期がんに犯されていることを公表しました。

その元次郎氏は経営するシャンソン・バー「シャノアール」で歌う傍ら、メリーさんに経済的支援もしていました。

その中のエピソードとして、メリーさんは気位が高く、現金をそのままでは受け取りません。そこで、祝儀袋に“お花束”と書き「お花でも買って飾ってね」と付け加えて渡すと、受け取ったそうです。

元次郎氏はメリーさんが娼婦を貫き通した人生に対し、興味本位ではなく、共感できたのには理由があったと話します。

歌手を目指し20歳の時に上京するも挫折し、ゲイだった元次郎氏は川崎の堀之内で、“男娼”を2、3年していた経験があったからです。

以下、『ヨコハマメリー』ネタバレ・結末の記載がございます。『ヨコハマメリー』をまだご覧になっていない方、ストーリーのラストを知りたくない方はご注意ください。

(C)MORI HIDEO

(C)MORI HIDEO

1954年、メリーさんは33歳で横須賀にやってきて、組合や特定の店に縛られず、G.I.(アメリカ兵)相手の店に出入りして仕事をしていました。

貴族のようなつばの広い帽子を被り、ひらひらとした白やピンクのレースをあしらった、ドレスを身にまとっていたといいます。

その姿はさながら皇族のようであったため、横須賀時代は“皇后陛下”と呼ばれていました。そこから没落した宮家の出身なのでは?と言われるように……。

女優、五代路子の独り芝居「横浜ローザ」の中では、伝統的な文化や歴史の浅いアメリカ人は、こういうスタイルが好きで、“貴族の娘なのではないか?”という風に噂が広がったといいます。

メリーさんは下級のアメリカ兵ではなく、少尉以上の将校しか相手にしていませんでした。スッと現れては手をつなぐわけでもなく、雑踏に紛れるように消えて行ったといわれてます。

1961年、メリーさん40歳の時に横浜にたどり着きました。

舞踏家の大野慶人が初めてメリーさんを目撃したのは、妻が“SILK CENTER”で営むドラッグストアでした。

大野氏はそのころの彼女を“きんきらさん”と呼んでいました。時代は高度経済成長期だったので、多くの輸入品を扱うようになっていました。

店に立派なガラス張りの香水ケースが入ってきた時、メリーさんがその香水を慈しむような眼差しで、みつめていたのが印象的だったと言います。

大野氏が忘れられない思い出は、客船が出航するある日、船のデッキと波止場の間にたくさんの紙テープがゆれる中、メリーさんと将校が駆け寄り抱き合いキスをした光景です。

それはメリーさんの外国人の恋人で、恋人が本国へ帰ってしまうという、悲しい別れの場面でした。

大衆酒場“根岸家”に出入りしていた、お座敷芸者の五木田京子さんは、根岸家の前に立っていたメリーさんをよく見かけています。

“根岸家”は戦後すぐに開店し、24時間営業の安くてなんでもある酒場として隆盛を誇り、横浜の夜の象徴とも言われ、黒澤明監督の映画『天国と地獄』にも登場しました。

五木田さんは根岸家の前には、他にも娼婦の人たちがいたが、メリーさんはしゃべったりつるむこともなく、“我は我”といった風格で立っていたと言います。

他の女性たちは根岸家に出入りするお姐さん達に、愛想よく挨拶するけどメリーさんだけは頑なにしなかったため、五木田さんとケンカになったことがありました。

メリーさんからすると弱い商売をしている者に、“居丈高(いたけだか)”な態度をされたと、思われたのだと五木田さんは振り返っていました。

時代の流れと共に、隆盛を誇った“根岸家”も1980年に倒産し、のちに店は火災で焼失してしまいました。

野毛大道芸のマネージャー大久保文香さんは、メリーさんは年賀状に“ニシオカユキコ”と、いう名をサインして送っていたと証言しています。

大久保さんはその“ニシオカユキコ”が、メリーさんの本名なのではないかと思っていました。そして、あて先は当時の神奈川県知事、そしてメリーさんがお昼寝の場所に使っていた、“アート宝飾”の六川社長もいたと話します。

六川勝仁社長は、メリーさんは他の店先をお昼寝の場所にするたびに、追い出されていたけれども、“アート宝飾”はそのままにしていたと言います。

するとある頃から、お中元とお歳暮の時期に贈り物が届くようになり、それはメリーさんなりのお礼の気持ちが、込められていたのではないかと話します。

大久保さんはメリーさんが利用していた、“相生(あいおい)ティールーム”でのできごとを話します。

他の客から「メリーさんと同じカップは使いたくない」という、クレームがあってもけしてメリーさんを出入り禁止にはせず、メリーさん専用の奇麗なカップを用意して迎えたといいます。

大久保さんの想像の話として、相生ティールームの方は「“貴女は素敵な方だから、貴女にふさわしい奇麗なカップを用意いたしましょう”と、言ってくださったはず」と言います。

メリーさんは特徴的な高い声で「私のカップでおコーヒーを」というと、お店の人も「はい」と、言って出していました。

また、神奈川県民ホールの公演を仕切っている、イベンターの話しとして続けます。

オペラや海外の大きな演劇を企画した時は、日本人や神奈川の人に受け入れられるか緊張する。特に自信のある企画には必ず、観客としてメリーさんが来場し、その公演はヒットする。そんなジンクスもありました。

“美容室ルナ”の湯田タツさんはメリーさんの思い出として、会話などしたことがなかったのに、「大切な(ヒスイの)指輪がどこかにいってしまったの」と悲しそうに話したことを話します。

つい漏らしてしまうほどに悲しかったのは、恋人から贈られた大切な物だったのではと、湯田さんは推察します。

ところが次に来店した時には、指にはめてきたので、湯田さんは「指輪、みつかったんですね」と話しかけると、満面の笑みで応じたと言います。

しかし、折しも“HIV感染パニック”があった時期で、美容室ルナにはメリーさんへの偏見から「同じブラシやタオルを使ってほしくない」と、クレームがあり不本意ではあったけど、メリーさんを来店禁止にしてしまいました。

さて、メリーさんの代名詞ともいえる“白塗り”のルーツは、メリーさんの通った化粧品店“柳屋”の福永美恵子さんが薦めた、油分不使用の練り白粉だったと言います。

一度、福永さんは松坂屋で寂しそうなメリーさんを見かけ、お茶に誘ったら無言で手で追い払われたことがあります。

店では気さくだったメリーさんの変貌ぶりに戸惑い、ご主人に話すと「一緒にお茶などしたら、同業者という目で見られる。それはメリーさんの気遣いだ」と、諭されたと話します。

野毛大道芸の大久保さんは、メリーさんの方から声をかけられる男性は光栄な人と言われていると、声をかけられる条件を3つ教えてくれます。

1.メガネをかけている人=頭が良い

2.太っている人=お金がある

3.色が黒い=健康的

こんな基準があり、作家の団鬼六氏はメリーさんに目をつけられ、水のごとくついてこられた時期があったと証言しました。

大久保さんがある日、メリーさんと松坂屋の前であった時、だいぶくたびれた風貌になっていて、「私はお部屋がほしいの」と言ったことがあり、哀れに思ってなんとかしてあげたいと考えたと話します。

その気持ちを汲んだ永登元次郎氏が、行政に掛け合ったり動きだし、メリーさんとも毎週バーガーキングで会うようになりました。

しかし、住民票のないメリーさんは、横浜行政のサービスは受けられませんでした。そして、1995年の冬、ハマのメリーさんは忽然と横浜から消えるのです……。

“忽然と消える”、そんな風に世間では漏れ伝わりましたが、忽然と消えたわけではなく、そこにはメリーさんを見守ってきた人の情けがあったのです。

メリーさんに更衣室を提供していた、クリーニング店“白新舎”の山崎きみ子さんは、横浜に移住はできないだろうと、「故郷に戻られたらいかがですか?」とメリーさんに聞くと、「うん」と答えたと言います。

きみ子さんがメリーさんの実家に連絡し、帰省する列車の手配までしました。それまでお茶を出しても飲まないような人が、少しだけ身の上話もして驚いたという、最初で最後の思い出となりました。

メリーさんは帰京するその日も白塗りのままでした。

そして、メリーさんが横浜からいなくなると、その周囲にも変化が訪れます。美容室ルナは廃業。クリーニング店白新舎は1999年に閉店しました。

永登元次郎氏は闘病生活を送りながら、シャンソンを歌いある時、メリーさんの暮している養老院まで慰問に出かけます。

メリーさんは元次郎さんの歌を頷きながら聴いていました。奇麗に整えられた白髪の髪と光沢のあるバラ色の上着、肌は本来の色白さで紅い口紅をして、薄っすらアイシャドウを入れた品のあるお婆さんの姿でした。

慰問が終わり元次郎さんと並ぶメリーさんには、少女のように無垢で美しい満面の笑みが溢れていました。

そして、元次郎さんと手をつなぎ自室に戻る後ろ姿は、親子のようであり姉弟のようにも見え、2人には安息が漂っていました。

映画『ヨコハマメリー』の感想と評価

(C)MORI HIDEO

(C)MORI HIDEO

“白塗りの顔”の意味に迫る

メリーさんは横浜市の中心部で、白塗りの化粧と貴族のようなドレス姿で、目撃されていて、その界隈ではかなりの有名人でした。

さらに広く注目を浴びることになったのは、1980年代に入ってから、街の変わった人物を紹介するメディアが増えたことです。メリーさんもこのブームによって、全国レベルで有名になりました。

監督はドキュメンタリーを作るにあたり、メリーさんを知らない世代に“語り継ぐ”使命のようなものを抱いた。と、語っています。

メリーさんには、数々のまことしやかな噂がありましたが、近しい関係者や関わってきた人の証言によって、より“本物のメリーさん”を伝えたかったと言います。

ところがこの映画はメリーさんの真実よりも、戦後の混乱期に体を張って生き抜いてきた女性の姿や、日本であって日本じゃない、アメリカの文化に心躍らせる、横浜庶民のたくましさが垣間見える作品でした。

メリーさんの“白塗りの顔”は、証言による“事実”と作り上げられた“噂”が、“白粉”だとすると、メリーさんはそれを顔に塗り重ね、黒く太い目張りにして、本当の自分を隠していった姿ともとれるのです。

結局、メリーさんの真実は誰にもわかりません。真実というよりは出来事としての事実であり、個々が感じた真実でした。

大半は接してきた人の事実から、目撃した人の印象噂が独り歩きし、“横浜の象徴”と化し作り上がったのが、メリーさんなのだと感じました。

真実はメリーさんだけのものであって、それらの噂や事実を身にまとって生きたのが、“ハマのメリー”だったと、思ったのです。

それを物語るように、故郷に帰った時のメリーさんの顔は、全てを脱ぎ去った純真無垢な姿でした。

永登元次郎氏の“メリーさん”への想い

特に交流の深かった永登元次郎氏の半生も、この映画を語る上で裂くことのできないエピソードです。元次郎氏とメリーさんの出会いには、強い必然性を感じました。

元次郎氏はメリーさんを自分の母親と重ね合わせて見ていて、また自身の人生とも重ね合わせてみていました。

思春期の頃、お母さんを罵倒し傷つけ、元次郎氏は家を飛び出してしまいます。元次郎氏にとって、メリーさんを支援してきた行動は、母への“懺悔”だったのでは?

そして、老いてもなお街角に立ち続けたメリーさんの姿は、歌手として歌い続けたい元次郎氏の思いに共鳴し、元次郎氏の自己肯定に繋がっているのではないでしょうか。

こう考えた時、元次郎氏がガンに犯されながらも、ひたすらにメリーさんのために、深く関わっていく衝動が心に響いたのです。

永登元次郎氏、2004年逝去。ハマのメリー、2005年逝去。2人とも本作の完成を観ずに亡くなりました。

まとめ

(C)MORI HIDEO

(C)MORI HIDEO

映画『ヨコハマメリー』は、単に伝説の娼婦“ハマのメリー”の姿を追った、ドキュメンタリーではありません。

メリーさんを追うことは必然的に、彼女が生きた横浜の背景や歴史も語らねば始まらないという、そんな映画でした。

また、メリーさんを紐解くことは、戦後の悲しくもたくましい女性の姿や生き方、それによる差別や偏見、悲劇などが浮き彫りにもなっていました。

「生き抜くために」という、タフな精神がその時代にはありました。誰かがどうにかしてくれるわけではなく、自分で何とかしなければ生きられなかった時代です。

それでも人の情けが、孤独な老女を白塗りの呪縛から解放したのだと思います。

誰かが“気にかける”だけで、人は孤独ではなくなります。老いも若きも“孤独”を抱え、動けないでいる人が多い現代こそ、周囲に気をかける必要があると、考えさせられた作品でした。

(C)MORI HIDEO

(C)MORI HIDEO (C)MORI HIDEO

(C)MORI HIDEO (C)MORI HIDEO

(C)MORI HIDEO (C)MORI HIDEO

(C)MORI HIDEO