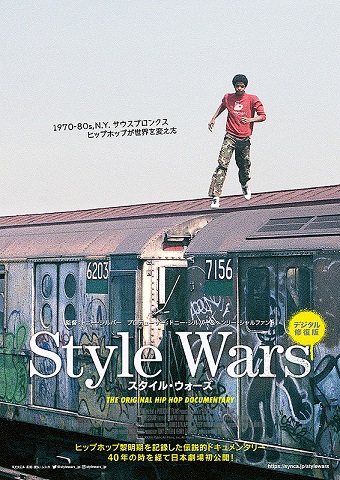

ヒップホップ黎明期を記録したドキュメンタリー映画

映画『ワイルド・スタイル』とともに、ヒップホップファンのバイブルとして語り継がれてきた『Style Wars』。ヒップホップ黎明期を記録した貴重なドキュメンタリー映画です。

1981年〜83年にかけて製作された本作は1984年にテレビ放映され、その後、海賊版のようなビデオ、DVDで世界に広まりました。そしてニューヨークで生まれたグラフィティというカルチャーを世界各国に知らしめ、後世に多大な影響を与えたのです。

2015年に本作のプロデューサーで写真家のヘンリー・シャルハントらがクラウドファンディングを行い、オリジナルネガから修復したHDリマスター版が完成。40年の時を経て、ついに日本でのスクリーンデビューを果たしました。

映画『Style Wars』の作品情報

(C)MCMLXXXIII Public Art Films, Inc. All Rights Reserved

【日本公開】

2021年公開(アメリカ映画)

【製作】

トニー・シルバー、ヘンリー・シャルハント

【監督】

トニー・シルバー

【原題】

Style Wars

【キャスト】

Skeme、Min、Seen、Dondi、Zeohyr、WASP、KASE2

【作品概要】

1970~1980年代にニューヨーク・ブロンクスから生まれた「グラフィティ」カルチャーに、危険を犯してまでものめり込む少年たちに密着した1983年製作のドキュメンタリー映画。

ヒップホップ黎明期を記録した貴重なドキュメンタリー映画である『Style Wars』は、テレビ放映後、ビデオ、DVDでリリースされ、世界中に多大な影響を与えました。

HDリマスター版として2021年、40年ぶりの劇場公開を果たしました。

映画『Style Wars』のあらすじとネタバレ

(C)MCMLXXXIII Public Art Films, Inc. All Rights Reserved

1970年から1980年代のニューヨーク・ブロンクス地区は荒廃し、貧困と犯罪が蔓延するエリアでした。

そんなエリアからまったく新しいカルチャーが生まれます。ヒップホップカルチャーです。

公共の壁や電車などにスプレーなどを使用して、無数のグラフィティを描く若者たちは「ライター」と呼ばれていました。

終電後の車庫に忍び込み、夜中の間にグラフィティを仕上げます。翌朝、地下鉄が走り、高架線ホームに出た時に、彼らの作品が現れます。そこにはそれぞれの名前がサインとして記されています。

グラフィティ・ライターは、ブロンクス149丁目グランド・コンコースにある「ライターズ・ベンチ」と呼ばれる場所に終結。自身のタグを発明し、競うようにそれらを記していました。

ひとつ上の世代である「WASP」というライターが、十代の少年にグラフィティの指導をしています。「まずはアウトラインに沿って描く」と彼は繰り返します。

大概の人たちはグラフィティを迷惑な破壊行為とみなしていましたが、次第に「ストリートアート」として認める人も出てきました。

ライターのひとり「Skeme」は、グラフィティを描いていることを母親に話していました。深夜に出かけることの言い訳を考えるよりは、本当のことを言ったほうがいいだろうと判断したのです。

母親は彼がなぜ危険を犯してまでそのような行為を行うのか、まったく理解できず、首をかしげるばかり。

ニューヨークで最初のグラフィティ・ライターとして名を残しているのが「Taki 183」です。1970年代初頭、彼は自分の名前と自分の住所の番地を合わせたそのネームを、街のあちこちに落書きしまくりました。

それがルーツとなって、80年代のライターたちへとつながっていきます。「Taki 183」など伝説のライターたちの話を、彼らはカメラに向かって嬉々として語ってみせます。

「KASE2」は10歳の時、地下鉄の電線に接触して火傷を負い、片手を失ってしまいました。やがて利き腕でない方の腕でグラフィティを始め、80年代のグラフィティ史に名を残しています。

一人の白人少年は、ヒップホップは黒人の文化のように言われるが違う、白人も多いのだ、と語っています。

映画『Style Wars』の感想と評価

(C)MCMLXXXIII Public Art Films, Inc. All Rights Reserved

ヒップホップ黎明期を記録した貴重なドキュメンタリー映画である『Style Wars』。

『ワイルド・スタイル』と並び称される貴重な映像記録ですが、80年代当時、ムックまで発売され、新しいカルチャー「ヒップホップ」の誕生を描いた作品として華々しく公開された『ワイルド・スタイル』に比べると、一般的には馴染みのない作品かもしれません。

しかし、アメリカの公共放送局PBSで放映されたあと、海賊版に近いビデオテープやDVDがリリースされ、多くのヒップホップヘッズを魅了してきました。世界各国へ与えた影響は計り知れません。

ヒップホップは、1970年末から80年代にかけてニューヨークで生まれたカルチャーで、「ラップ」「DJ」「ブレイクダンス」「グラフィティ」という四大要素からなっています。『Style Wars』はブレイクダンスも登場しますが、ほぼ「グラフィティ」の世界に焦点をあてて描かれています。

タイトルにある「War」は、地下鉄の車両や公共の壁にグラフィティを描くグラフィティ・アーティストたちとニューヨーク市当局との対立を表しています。一般市民がグラフィティに向ける視線には憎しみすら感じられます。またアーティスト同士の間でも、グラフィティに対する向き合い方の違いが見受けられ、それも「War」の一つでしょう。

登場する「ライター」たちの中には、商業的に成功した人物もいるにはいますが、その多くはキース・ヘリングやバスキア、そしてバンクシーのように、のちに高く評価されることはありませんでした。

そうした黎明期だからこその初々しさが、この作品を非常に魅力的なものにしています。決して裕福でないティーエンジャーの若者たちの、損得勘定を抜きにした、何がなんでも描かずにはいられないという衝動が、画面に満ち溢れているからです。

地下鉄の操車場に侵入したところを捕まれば逮捕され、その後の人生も台無しになってしまうとわかっていても、忍び込まずにはいられないのです。

「Taki 183」という一人の少年が街のいたるところに自分のサインを記したのがグラフィティーのルーツだということからも、グラフィティとは自己顕示欲と限りなく親和性があるものと言えます。「俺を見て!」という心の底から湧き上がる想いが、彼らを駆り立てているのです。

「自分を見てほしい」「自分に気づいてほしい」という要求は、若者たちが持つ普遍的で切実な願いだと言えます。自分自身の存在の証明として描かずにはいられない彼らの姿は、瑞々しい青春映画としても心に響いてきます。

まとめ

(C)MCMLXXXIII Public Art Films, Inc. All Rights Reserved

プロデューサーを務めたヘンリー・シャルハントは、本職は彫刻家で、1973年にヨーロッパからニューヨークに移り住みました。そして荒廃していた当時のニューヨークの街で、彼はグラフィティというカルチャーが芽生え、開花していく光景を目撃したのです。

グラフィティに惹かれた彼はグラフィティの写真を撮り始め、『SUBWAY ART』(1984)、『Spraycan Art』(1986)という2冊の写真集を発表します。そんなヘンリー・シャルハントに映画を撮ろうと誘ったのが、本作の監督であるトニー・シルバーでした。

映画の中でグラフィティ・アーティストたちが操車場に忍び込むために地下階段を降りていくシーンは、2018年の作品『スパイダーマン:スパイダーバース』でも描かれたシーンです。カメラの前で、若きグラフィティ・アーティストたちの多くは屈託のない表情を見せています。

ストリートで起こっている全く新しいムーブメントを常に身近に感じ、記録し続けたヘンリー・シャルハントと同じく、そのムーブメントに身を置いてきたトニー・シルバーだからこそ撮れた貴重な記録映画だといえます。

そこに宿る青春のきらめきは、今も尚、色褪せません。