戦争批判、平和へのメッセージを込めたチャップリン映画の意欲作

“喜劇王”チャールズ・チャップリン監督・主演の、1947年製作の映画『チャップリンの殺人狂時代』。

『チャップリンの独裁者』以来7年ぶりで製作し、製作・脚本・監督・主演をチャップリンが1人で行なうほか、作曲までも担当。

クレジットに映画史に輝く名優オーソン・ウェルズの原案とあり、ウェルズ自身が主演した名作『第三の男』のサジェストとしても知られています。

戦勝国となったアメリカを批判し、ヒューマニズムを訴え、生前チャップリン自ら代表作としてあげた意欲作をご紹介します。

CONTENTS

映画『チャップリンの殺人狂時代』の作品情報

(c)1947-ワーナーブラザーズAll rights reserved。

(c)1947-ワーナーブラザーズAll rights reserved。

【日本公開】

1947年(アメリカ映画)

【原題】

Monsieur Verdoux

【製作・監督・脚本・音楽】

チャールズ・チャップリン

【原案】

オーソン・ウェルズ

【撮影】

ローランド・トザロー

【キャスト】

チャールズ・チャップリン、マーサ・レイ、マディー・コレル、イゾベル・エルソム、マーガレット・ホフマン、ロバート・ルイス、マリリン・ナッシュ

【作品概要】

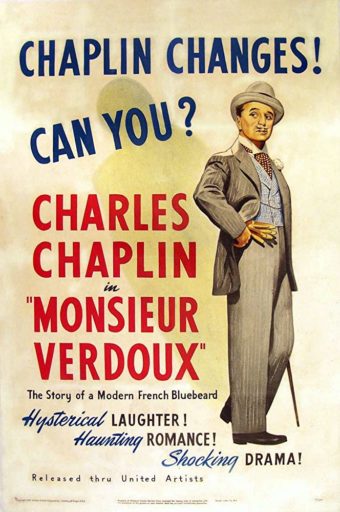

“喜劇王”チャールズ・チャップリンが監督・主演のほかに製作・脚本・音楽を務めた、1947年製作のクライムコメディ。チャップリン扮する連続殺人者アンリ・ヴェルドゥが、真相が発覚し死刑台に送られるまでの顛末を描きます。それまでのトレードマークだった、チョビ髭に山高帽にドタ靴、ステッキを携えた放浪紳士の扮装を捨てたことも話題に。しかし、様々な事情が絡んだせいで、アメリカでの興行成績は振るいませんでした。

映画『チャップリンの殺人狂時代』のあらすじとネタバレ

参考映像:『チャップリンの殺人狂時代』の1シーン

既に故人となったアンリ・ヴェルドゥが、自身の墓標を見ながら生前を回顧します。

彼は、30年間銀行員として真面目に働いていたものの、不況のため仕事をクビに。

そこで彼は、身体の弱い妻モナと幼い息子を養うために、裕福な女性と偽装結婚し、殺害しては金を奪って株に投資することを繰り返していました。

ヴェルドゥが重婚していた一人、北フランスの商家婦人のセルマが、多額の預金を引き出した直後に行方不明になったことで、彼女の家族が警察に通報。

刑事のモローは、3年間で12人の女性が同様に謎の失踪を遂げていることから、同一犯によるものと断定し、捜査に当たります。

その頃ヴェルドゥは、株価暴落で出した損失を補填すべく、重婚相手の一人だったリディアから預金を引き出させて殺害。

さらに、新たに顔見知りとなった未亡人のグロネイや、もう一人の重婚相手アナベラの殺害を画策するのでした。

ヴェルドゥは、友人のモーリスから証拠の残らない毒薬の作り方を聞き出し、調合した薬を試そうと、街で見かけた若い女を家に招き入れます。

しかし、夫を戦争で亡くし、自分も窃盗罪で服役していたという彼女の身の上話を聞き、一握りの金を渡すのでした。

そんなヴェルドゥの元に、モローが現れます。

犯行がバレたと知ったヴェルドゥはモローを毒入りワインで殺すと、アナベラから金を奪う策を急ぎます。

しかし、アナベラを殺そうとするも、彼女に強運が備わっているのか、ことごとく失敗。

仕方なくターゲットをグロネイに変えて、彼女との結婚式まで漕ぎつけますが、その式場でアナベラと鉢合わせしてしまい、逃亡する羽目となるのでした。

映画『チャップリンの殺人狂時代』の感想と評価

参考映像:『チャップリンの殺人狂時代』の1シーン

放浪紳士を捨てて臨んだ野心作

本作『チャップリンの殺人狂時代』は、まず『市民ケーン』(1941)のオーソン・ウェルズが、フランスに実在した連続婦女殺人犯ランドリューをモデルにした映画の主演を、チャップリンに依頼したことが製作の発端となります。

ウェルズのオファー自体は断るも、物語のアイデアを気に入ったチャップリンは、彼に5,000ドルを払って「原案者」としてクレジットすることで、自ら映画化に着手。

ヴェルドゥを演じるにあたりチャップリンは、トレードマークでもあった、チョビ髭に山高帽にドタ靴、そしてステッキを携えた、いわゆる“放浪紳士”の扮装を排除。

扮装だけでなく、女性に奥手な面が多かった放浪紳士とは一転、女性に言葉巧みに近づいては手をかけて金を強奪する男という正反対な役柄として、新境地への開拓を図ります。

また、それまで行っていたあらすじ順に撮影する手法ではなく、ラストシーンから撮影を開始するなど、製作過程も変更しています。

待ち受ける製作体制の変容やバッシング

参考映像:『チャップリンの殺人狂時代』の1シーン

しかしながら、映画に費やす資金や時間に制限がかかったり、折から噴出していた女性スキャンダルや共産主義者疑惑といったチャップリンへのバッシングも重なるなど、あわただしい中での製作も余儀なくされていました。

加えて、前作『チャップリンの独裁者』(1940)でも提示していた、戦争批判、平和へのメッセージを、「愛国心がない」と非難する団体による上映反対運動も活発化。

結果として、本作のアメリカでの興行成績は、チャップリン映画として唯一の損失をもたらすこととなってしまいました。

本作でも一番有名なセリフといえる、「1人を殺せば犯罪者だが、100万人殺せば英雄となる。数が殺人を神聖化する」を槍玉とする赤狩りの嵐に、チャップリンは巻き込まれていくのです。

まとめ

参考映像:『チャップリンの殺人狂時代』の製作舞台裏ドキュメンタリー

映画『チャップリンの殺人狂時代』がオープニング上映された時の様子を、チャップリンは1964年発表の自伝『栄光と波乱の日々』(新潮社)の中でこう振り返ります。

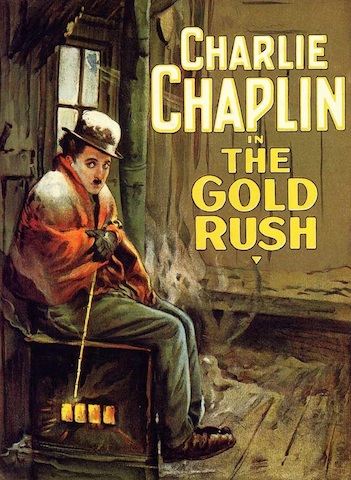

映画が進むにつれ、わたしは心配になってきた。笑い声は上がっていたものの、すべての観客が笑っていたわけではなかった。かつての映画で聞かれた笑い声――『黄金狂時代』や『街の灯』、あるいは『担へ銃』のときに聞かれた笑い声――とは明らかに違っていた。

本作の不評に一時は落ち込むも、なんとか映画創作の意欲を取り戻したチャップリンは、次作『ライムライト』に取りかかります。

しかし1952年9月、完成した『ライムライト』の宣伝のためにヨーロッパにいたチャップリンは、アメリカ政府から再入国拒否の通知を受けることに。

チャップリンが再びアメリカの地を踏むのは、その20年後となる1972年。当時のアメリカは、ベトナム戦争が泥沼化し、反戦が叫ばれていました。

自伝では、こうも振り返っています。

それでもわたしは、『殺人狂時代』は自分の作った映画のなかで、もっとも機知に富み、もっとも見事な作品だと今でも思っている。

この言葉が正しかったとアメリカが真に理解するまで、四半世紀もの歳月を要したのです。