講義「映画と哲学」第6講

日本映画大学教授である田辺秋守氏によるインターネット講義「映画と哲学」。

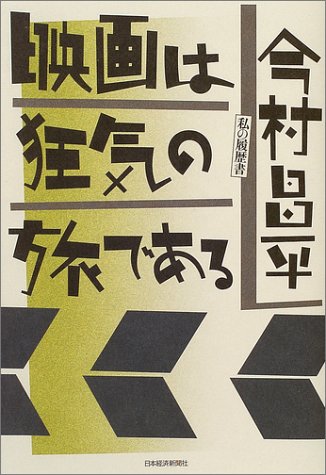

今村昌平『映画は狂気の旅である 私の履歴書』(日本経済新聞社、2004年)

第6講では、アンリ・ベルクソンが著書『笑い』の中で独自に規定したアイロニーとユーモアの視点から、今村昌平が提唱した「重喜劇」を分析。彼の初期作品を幾つか取り上げながらも、重喜劇とは何かを再考してゆきます。

軽喜劇と重喜劇

参考映像:『盗まれた欲情』『西銀座駅前』DVD予告編

前回、前々回と「喜劇的な行為」について考えてきたが、今回は少し脇道にそれる。今村昌平(1926–2006)は自作を象徴する表現として「重喜劇」という言葉を使っている。軽喜劇や軽演劇をもじった今村自身の造語である。曰く「軽いばかりが笑いではない。もっと人間の真実を描いてずしりと腹に響く重い笑いもあるはずだと私は考え始めていた」(『映画は狂気の旅である』81頁)。今回は今村昌平が主に初期作品について語った「重喜劇」を考えてみたい。ここでは「重喜劇」という言葉を必要以上にシリアスに受け止める。

佐藤忠男は今村の「重喜劇」を「軽喜劇」と比較して、次のように解説している。「軽喜劇というのは、洒落たギャグや、ウィットに富んだセリフなどをテンポよくちりばめて、気楽な遊び半分の気分ですいすいお話をすすめてゆくものである。……これに対してあえて重喜劇という理由は、自分の喜劇には人間の欲望とか命がけの闘争とかいった重たい問題がいっぱいつまっているのだ、と言いたいからであろう。」(『増補版・今村昌平の世界』26頁)。重喜劇とは、普通に考えれば、ジャンルのことを言っている。そういうコメディのジャンルがあるはずだ、ということだ。では、一般に「重い喜劇」とは何か。佐藤忠男が言うように、それは「欲望」や「闘争」というドラマの内容に関わるのだろうか。

ベルクソンのアイロニーとユーモア

アンリ・ベルクソン『笑い』(増田靖彦訳、光文社古典新訳文庫、2016年)

まず、重喜劇に働いている基本的な論理は、喜劇的なものの相反する二つの要素、アイロニーとユーモアから理解されると思う。アンリ・ベルクソン(1859–1941)は有名な『笑い』(1900)のなかで、アイロニーとユーモアの独自な規定をおこなっている。

一般に、アイロニー(皮肉・逆説)とは、言っていることと逆のことを表現することであると理解されている。シリアスなものをシリアスには受け取らず、コミカルに、シュールに描く等々。アイロニーは典型的な異化のレトリックである。それにとどまらず、アイロニーは俯瞰する態度や精神の構えのようなものとなり、否定性、批判(批評)の原理としても語られてきた(最も有名なのはキルケゴールのアイロニーである)。それに対して、ユーモアは自分を他と同類に見ることであり、同化や共生の原理であると語られてきた。

ベルクソンはこうしたアイロニーとユーモアの理解を軽く脇によける。ベルクソンによれば、アイロニーとユーモアは価値についての移調の理論なのであり、その最も一般的なものは、理想と現実との間の移調だ。それが現実(そうであるところのもの)だと信じているかに装いながら、理想(そうあるべきもの)を語るのがアイロニーである。逆に、それが理想だと信じるふりをして、現実を細かく丹念に語るのがユーモアである。両者はともに風刺の形式であるが、アイロニーは次第に弁論的になり、一方ユーモアはますます科学的になる。なぜなら、そうあるべき善の観念によって次第に上昇し、高圧的な雄弁にさえなるのがアイロニーであり、逆に、現にそうであるところの悪の特殊性を醒めた眼で観察し、悪の内部に徐々に下降していくことで、強化されるのがユーモアだからだ。この意味でユーモアの笑いには、裏付けとなる事実の徹底的な調査が必要なのだ(「調査魔」としての今村昌平にふさわしい)。今村昌平がユーモアの映画作家だとするなら、それは以上の意味においてである。一般に今村リアリズムと呼ばれている傾向は、ユーモアが有する科学性の別言であって、世界を正確に反映することとは関係がない。重喜劇は、まず、徹底して(ベルクソンの意味での)ユーモアに根ざした喜劇なのである。

今村重喜劇の特徴

写真中央:今村昌平監督

写真提供:日本映画大学

(1)ワイドスクリーン(日活スコープ)をフルに活かした群像劇である。表面的な主人公は存在するが、ぞれぞれの欲望に強く執着する登場人物を俯瞰する視点が貫かれている。一画面に同居する人々の思惑の違いを正確に描き分ける。

(2)崇高な使命をもった主人公は登場しない。登場したとしても、必ず相対化される。凡庸で卑小な人物たち(小津安二郎/野田高梧言うところの「ウジ虫」)を好んで描く。重喜劇は凡庸な人物の卑小な経験を特異に描くドラマである。

(3)人情や情感に訴える演出はほとんどない(観客の感情移入を求めない)。スラップスティック(ドタバタ喜劇)に頼るところも少ない。

(4)現にある人間の悪(欲望)への観察は鋭く、容赦がない。登場人物が真剣になればなるほど、人間の愚かさやおかしさが立ち上がってくるという演出である。

(5)ユーモアへの嗜好は随所にある。とくにギャグのオチが「対比・対照の妙味」にあり、観客の神経を何度も逆撫でするところに見られる。ユーモリストとは、観客に嫌悪感を抱かせるためだけに解剖する解剖学者のようなものだ、とベルクソンも書いている。

(6)したがって、ブラックユーモアの度合いが大きい。性的・道徳的タブーと死を喜劇の対象にする。

(7)しかし、ユーモアを支えるものが、ユーモアの精神だとすると、それ自体はユーモアではない。冷徹な観察に耐えうる、なにかもっと強靭なものでなければならない。

重喜劇の誕生

参考映像:『果しなき欲望』DVD予告編

今村昌平は、監督第三作目『果しなき欲望』(1958年、日活)をもって「重喜劇の誕生」としている。『果しなき欲望』のプロットは、ベルクソンが「諸系列(セリー)の交差」と名付けたものを正確に想起させる。それはある一つの状況が、まったく独立した二系列の出来事に属しており、同時にまったく異なる二つの意味で理解されるときに、喜劇的なものとなるということである。

「そこではひっきりなしに二つの喜劇のうち一方が他方をかき乱しにかかるのだが、ことはうまく運んで、二つの系列の一致が取り戻されることになる。」(『笑い』140頁)とベルクソンは書いているが、重喜劇は最後が違う。決してことはうまく運ばない。重喜劇には先行者がある。それは、いわゆる悪漢ものだが、ベルクソンが書くような大団円にはならず、悪漢たちの自滅で終わるという点で『果しなき欲望』もこのパターンに倣っている。

『果しなき欲望』は、終戦直前に防空壕に埋めた軍のお宝(モルヒネ)を掘り出そうとトンネル掘りに暗闘する四人の男(殿山泰司、西村晃、加藤武、小沢昭一)と一人の女(渡辺美佐子)の物語である。まず、これが大きな喜劇の枠組みである。モルヒネを埋めた場所は、現在他人が住む家の地下にあることがわかり、悪漢たちは借家を借りてそこから地下を掘り進めることにする。ところが、偽装として掲げた不動産屋に、大家から無理やり失業中の長男(長門裕之)を雇うことを強要される。ここに悪漢たちの計画を知らない他人が頻繁に出入りするというもう一つの喜劇が組み込まれる。

折しも、この一帯の商店街は再開発で直ぐにも立ち退きが迫っている。その間にブラックな笑いが随所に挿入される。大家が来たり町内のオヤジが来たりと、地上にいる二人は夫婦を装ってやりとりするが、地下ではガス管からガスが漏れ出て、残りのメンバーが窒息しそうになる。また、メンバー同士の内輪揉めが起こり、一人を殺したその直後に、門付けする人々が家に向けて念仏を唱える。これらは悪漢たちと外の世界との二つの系列(セリー)の間での対照と落差が、くすぐるような笑いを引き起こしている例だ。

ときにカメラはスプリットショットで地上と下界を一画面のなかに映す。これによって近隣との近接関係ではなく、モラルの意味での階層関係を可視化させ、いつしか、人間の薄暗い宿業(「地下」では人間はみな欲動に従っているだけ)に直面させる。けっきょくは因果応報によって悪漢たちは自滅する。狂言回しのケチオヤジも川岸に流れ着いたモルヒネを、最後の最後に「鳶にさらわれる」。こうした「欲動とその運命」への傾斜が喜劇を重くしている。正確には、重くかつ面白くしているのである。

重喜劇の到達点

©︎日活

監督作としては第五作の『豚と軍艦』(1961年、日活)は、自他共に認める今村重喜劇のひとつの到達点であろう。米軍基地の街、横須賀に巣食うヤクザと女たち(その情婦)と米兵の物語である。豚をめぐるブラックユーモアは、そのまま戦後日本の状況的な寓意になっている。「米軍基地から出る残飯でやくざが豚を飼い、大儲けをたくらむ」という簡単なプロットから、戦後世界の中で軍艦(軍事的身分)を保持できなかった日本人が、豚(寄生的な家畜)として生きる条件をいやというほど正確に描いてゆく。

ただし、今村昌平自身が語ったような映画の結末、すなわち「米軍にたかっていた豚のごときやくざが、本物の豚に踏みにじられ、食い殺される」(前掲書、105頁)という筋書きは、実際には、本物の豚(日本人自身)の蜂起や米軍への反逆は起こりようがなかったのだから(なぜそうなのだろうか)、寓意の中にはるかに苦いものが混ざってしまう。むしろ、これは重喜劇にはややふさわしからなぬ理想主義の信条告白、(そうあるべき豚の姿を描く)アイロニーの効果なのではないだろうか。

神経を逆なでにするギャグが頻出する。丸焼きにした豚の肉片から、人間の入れ歯が見つかる。ヤクザの一人(加藤武)が殺害したお尋ね者を土に埋めずに、豚の餌の中に混ぜ込んだ経緯を伝えると、周りにいる一同が嘔吐する。また、ヤクザの若頭である丹波哲郎が、末期ガンで三日と持たないと伝えられ、発作的に線路わきで鉄道自殺を企てるが、直前で思いとどまる。列車をやり過ごした直後、しがみついていたのが生命保険の看板だったことが全景ショットでわかる。ここに見られるのも、対照・落差のレトリックである。

ヤクザ仲間と官憲とにひとり対峙して銃撃戦になり、仲間に脇腹を撃たれ、便器の中に倒れ込んで果てるチンピラヤクザ(長門裕之)の死に様には、ヌーベルバーグ的な同時代性があるが、なんら悲劇的ではない。末端にいるものが責任を全部押し付けられて死ぬというのは、ヤクザの存在様態だからだ(ヤクザ組織だけではないが)。一方、チンピラヤクザの恋人(吉村実子)は、彼の死を尻目に、ずっと前から目的地だった川崎行きを決行する。他人のために引いた口紅をハンカチで拭い去るクロースアップの表情はまだ硬いが、最後の最後、横須賀線の構内へ小躍りするように入っていく身振りは、自らを解放した十全な喜びの表現だ(スピノザの言う能動的欲望を見る思いがする)。

重喜劇、不条理劇?

参考映像:『「エロ事師たち」より 人類学入門』DVD予告編

悲劇と喜劇との相違を、ベルクソンは個に対する執着と類に対する執着の違いであると言っている。悲劇はある孤高の個人を描くのであり、一方、喜劇の狙いは反復的なタイプ、よく見かける性格を描き出すことである。喜劇は「性格の類型」を追求する。それは、モリエールの古典喜劇のタイトルに如実にあらわれている。喜劇の主人公は「守銭奴」、「町人貴族」、「女学者」と一般化され、ドン・ファン(ドン・ジュアン)のような固有名になっても、ハムレットと一緒ではない。つまり、「ハムレットのような奴」と一般化するのは憚れるが、「あいつはドン・ファンだ」とは言えてしまう。

監督作、第八作『「エロ事師たち」より 人類学入門』(1966年、今村プロ)は、スブやん(小沢昭一)という名前とともに、ある喜劇的なキャラクターを確立する映画だ。それは小心翼々とポルノグラフィー作りに励む者である。その性格類型とともに問われるのは、有用な職業とは何かということだ。モリエールの医者たちが、病人は医学のためにあると考えるように、エロ事師(ポルノグラファー)も、顧客はエロ事(ポルノグラフィー)のためにあると思っている。エロ事は使命なのであり、自分たちがやらなければ誰がやるのかという使命感は、それが何事にも代えがたい職業のように感じさせる。エロ事師という職業は、転倒した「職業的虚栄心」をスブやんたちに与えている(これは同時に「映画師」の虚栄心ではないだろうか)。

『人類学入門』は、その名の通り、人類の常数である近親相姦のタブー、それを侵犯した罰としての不能=去勢、性に囚われた男性文化の世界的な衰弱を描き、どこか終末感のただよう映画である。映画のラストでひとりダッチワイフ作りにのめり込むスブやんからは、エロ事に執着することによって、ついにはエロそのものへの関心(欲動)を投げ捨ててしまう、うっすらと放下に近いような境地が感じられる。重喜劇はここに一種の不条理劇に近づいている。

「人類学入門」に前後して、今村昌平はより日本の土壌を掘り下げる「民俗学入門」ないし「常民映画」に関心の度合いを深めてゆく(『にっぽん昆虫記』『赤い殺意』『神々の深き欲望』)。これらはもはや「重喜劇」というジャンル枠だけで説明することはできない。とはいえ、今村昌平のほぼ全作品に重喜劇的なものが見られるのも確かなことだと思う。

重喜劇の現在形

参考映像:吉田恵輔監督『愛しのアイリーン』(2018)

ところで、重喜劇というコメディジャンルは、どの程度汎用性を持つだろうか。いったん今村映画を離れてみて、世界の映画を見回してみると、実際にどのような映画が重喜劇の系譜に属するだろう。指摘したいのは、重喜劇は単に重いのではなく、軽快な喜劇の逆であるということ、つまり「鈍重な喜劇」だということである。例えば、それはかつてのソ連映画や東欧映画に典型的な、そもそも状況的な重さを伴って、鈍く、重いユーモアとして表現される映画群である。試みにあげてみるが、ゲオルギー・ダネリア監督『不思議惑星キン・ザ・ザ』(1986)、エミール・クストリッツァ監督『アンダーグラウンド』(1995)、アレクセイ・ゲルマン『フルスタリョフ、車を!』(1998)などなど。作劇が弱く、重喜劇とは言いにくいのだが、ミニマルな日常やミニマルな道徳を逆手に取る重いコメディがあらわれている。ロイ・アンダーソン監督『散歩する惑星』(2000)、エリア・スレイマン監督『D.I.』(2002)、最近のリューベン・オストルンド監督『フレンチアルプスで起きたこと』(2014)、ダミアン・ジフロン監督『人生スイッチ』(2014)などなど。日本映画では、昨年、吉田恵輔監督『愛しのアイリーン』(2018)に今村重喜劇への傾きを見たように思った。

文献一覧

今村昌平『映画は狂気の旅である 私の履歴書』日本経済新聞社、2004年

佐藤忠男『増補版・今村昌平の世界』学陽書房、1997年

香取俊介『今村昌平伝説』河出書房新社、2004年

キルケゴール『イロニーの概念(上下)』白水社、1983/1984年

アンリ・ベルクソン『笑い』増田靖彦訳、光文社古典新訳文庫、2016年

田辺秋守プロフィール

©︎Cinemarche

日本映画大学 教授、専門は現代哲学・現代思想・映画論。

早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻博士課程満期退学。ボッフム大学、ベルリン自由大学留学。

著書に「ビフォア・セオリー 現代思想の〈争点〉」(慶應義塾大学出版会、2006)。共訳書に、ベルンハルト・ヴァルデンフェルス著「フランスの現象学」(法政大学出版局、2009)。

『カンゾー先生』(今村昌平監督、1998)ドイツ語指導監修。週刊「図書新聞」映画評(「現代思想で読む映画」)連載中。WEBではCinemarcheで講義「映画と哲学」を連載。