第15回大阪アジアン映画祭上映作品『写真の女』

2020年3月15日(日)、第15回大阪アジアン映画祭が10日間の会期を終え、閉幕しました。グランプリに輝いたタイの『ハッピー・オールド・イヤー』をはじめ、2020年もアジア各国の素晴らしい作品の数々に出逢うことができました。

映画祭は終わりましたが、本コラムはまだまだ続きます。しばらくの間、お付き合いください。

今回ご紹介するのはインディ・フォーラム部門で上映された串田壮史監督の作品、『写真の女』(2019)です。

【連載コラム】『OAFF大阪アジアン映画祭2020見聞録』記事一覧はこちら

映画『写真の女』の作品情報

(C)PYRAMID FILM

【公開】

2020年公開(日本映画)

【監督】

串田壮史

【キャスト】

永井秀樹、大滝樹、猪股俊明、鯉沼トキ

【作品概要】

『地球は青かった』(2015)、『声』(2017)など短編作品で数々の映画賞を受賞し、高い評価を得てきた串田壮史監督の長編映画監督デビュー作。写真レタッチャー械は生まれてすぐ母親を亡くしてから女気なしで一人孤独に暮らしていましたが、ある日、キョウコという女と不思議な出会いをします。独特な感性で描かれた愛の物語。

串田壮史監督のプロフィール

1982年大阪生まれ。数々の短編映画で高い評価を受け、2008年の「ASIA PACIFIC ADVERTISING FESTIVAL」では将来が期待されるディレクターとして紹介され、『写真の女』で長編映画監督デビューを果たしました。 ピラミッドフィルム在籍。

【主な短編作品】

『声』(2017): Black Maria Film Festival―Jury’s Stellar Award (最高賞)

『地球は青かった』(2015): 国際平和映像祭―グランプリ

『I AM A CAMERA』(2013) GR Movie Festival―審査員賞

『REINCARNATION』(2008)文化庁メディア芸術祭―審査委員会推薦作品

『Hide and Seek』(2005) Bilbao International Short and Documentary Film Festival―GOLD PRIZE

『KANNNON』(2004) WRO Media Art Biennale ―SPECIAL MENTION

『FLOW』 (2003) Rencontres Audiovisuelles― FIRST PRIZE

映画『写真の女』のあらすじ

(C)PYRAMID FILM

創業50年の小さな写真店を継ぎ、一人で写真屋を営んでいる械。葬儀の写真の手配をしている常連客や、見合い写真を希望してきた若い女性の注文に従い、写真をデジタル加工する写真レタッチが彼の主な仕事でした。

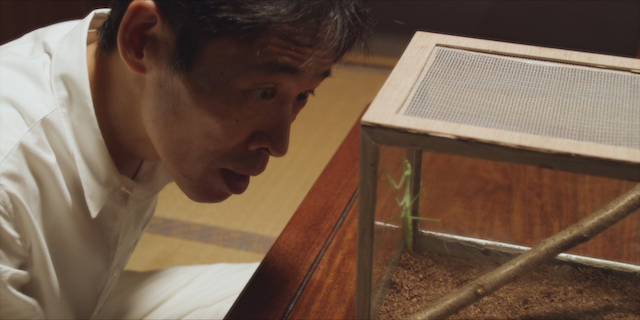

械は家庭を持たず一人暮らしで、かまきりを大切に飼っていました。休日には山にでかけ昆虫の写真を撮るのを密かな楽しみにしていましたが、ある日、流血している女が木から降りてくるのを目撃します。とりつかれたように彼女のそばに歩み寄る械。

女の名はキョウコといい、彼女は保険証がないからと病院に行きたがらず、薬局で薬を買い傷口を消毒しました。

そのまま彼女は械の家にいつくようになり、奇妙な同居生活が始まります。

キョウコは元バレーダンサーで現在はインスタグラムに自身の写真を投稿するインフルエンサーでした。撮った写真の体の傷を械に画像処置で消してもらい、美しい姿の写真をアップするキョウコ。

その出来栄えに満足する一方で、フォロワーが減ったからとスポンサーから契約を打ち切られ、キョウコは次第に自分自身を見失っていきます。

『写真の女』感想と評価

(C)PYRAMID FILM

『写真の女』のモチーフとなっているのは、写真レタッチやSNSというデジタル時代の今を象徴するものですが、映画の雰囲気は、1960年代、70年代頃の日本の前衛映画を彷彿とさせます。

前衛的などという言葉を使いたくなったのは、キョウコという女性の登場シーンがあまりにも強烈だったからです。

山に入り昆虫の写真を撮っていた械は、女性が木から降りてくる姿を目撃します。木の上から女性が降りてくるだなんて誰が想像するでしょう。

その上、彼女は海にでも来たかのように肌を露出し、ひどい擦り傷を負っていました。械は魅入られたように女のもとに近づきます。

なぜ木の上にいたのかということはあとであっさり種あかしされますが、それでもこの衝撃は薄れません。

『写真の女』は械とこの女・キョウコの不可思議な愛の物語へと発展していくわけですが、この映画にはもうひとり、女性が登場します。

(C)PYRAMID FILM

見合い写真を撮って欲しいと写真店にやってきた若い女は写真の仕上がりに異様なこだわりを見せます。「もっと目を大きく、もっとあごを細く」というように彼女は次々と修正を求め、何度もダメ出しをします。

そのこだわり方は常識を逸脱したものです。写真がどんどん本人のイメージから離れ、作られたアイドルの様になっていく一連のショットには、いささかの不安を感じずにはいられません。

女は別の日にもやってきて、さらなる要求を繰り返します。キョウコは女性に「それはあなたの本当の姿ではない」と忠告します。

ここでキョウコは映画を観る多くの者の代弁者となっているわけですが、女は、妙に説得力のある言い方で、写真の段階でインパクトを与えることが重要なのであり、イメージの私を愛してくれる人がいれば、私がそのイメージに必ず追いつくのだと語ります。

心を病んでいるのかと思われた人物が確固とした自信を持ち、力強くさえあることに驚かされます。「他人の目を通して自分の存在を確かめるという点ではあなたも同じでしょ?!」と言われ、キョウコは認めざるを得ません。

“イメージの私”と“本当の私”の間のズレに悩むといったことは誰もが多かれ少なかれ経験していることですが、ここでは写真が作る「虚構」というものがより大きくクローズアップされ、それが日常的なものになっている実態が描かれています。

キョウコの場合は、体の傷を消すのか、見せるのかという悩みはそれほど大きいことではなく、寧ろ、かつての栄光と今の何者でもない自分という違いに苦しんでいるように見えます。

映画はこうした女性たちのアイデンティティーの問題を鋭く見つめていますが、終盤はその女性たちのイメージの手助けをしていた一人の男性が、愛に目覚めていく過程が、静かに、かつ劇的に描かれます。

(C)PYRAMID FILM

その愛は驚くほど献身的で、かまきりの雌と雄の関係に例えられます。

無心に踊り続ける女性に夢中にカメラのシャッターを切り続ける男性。撮る、撮られるという行為が、至福の時となって画面を占領します。それこそが男女の愛の交歓だというように。

写真を撮る、撮られるという歓びはそのまま、映画を撮る、撮られるという行為に置き換えることが可能でしょう。

映画もまたフィルムからデジタルへと大きく変貌を遂げてきました。

様々なデジタル革命が多彩な映像を容易にしてきましたが、それでも人間同士が心を通わせ、歓びと痛みの中で身体を躍動させることを捉えることこそ、映画が映画足り得るのだということを映画『写真の女』は改めて思い知らせてくれるのです。

まとめ

(C)PYRAMID FILM

永井秀樹はほぼ台詞なしで械という男を演じています。しかもしゃべらないということをあまり意識させません。彼が初めて声を出すところで、その事実に改めて気づかせられるくらい自然なのです。

大滝樹が演じるキョウコは、一見特異なキャラクターに見えますが、彼女の不安は観客の共感を目覚めさせます。

キョウコはまたずかずかと他人のふところに入っていける女でもあり、彼女のその性格により、猪股俊明演じる写真店の常連客の人生が浮かび上がってきます。そのサイドストーリーが映画に慎ましい深みをもたらしています。

さらに自身のイメージを高めることに飽くなき情熱を燃やす女を鯉沼トキが演じています。彼女と械が意外なところで出逢うシーンがあり、互いに気がついて目で挨拶を交わすのですが、その瞬間、不思議な清々しさが溢れ出るような感覚を覚えます。既にイメージが植え付けられているのか、彼女に爽やかな美しささえ感じるのです。

4人の主要登場人物が、皆、心の中に様々なものを抱えながら、しっかりと日常を営み、生きている姿がとても美しく見えてきます。

【連載コラム】『OAFF大阪アジアン映画祭2020見聞録』記事一覧はこちら