連作コラム「映画道シカミミ見聞録」第15回

(C)2018 映画「響 HIBIKI」製作委員会 (C)柳本光晴/小学館

こんにちは、森田です。

秋分の日を迎えれば、さまざまな“秋”がやってきますね。

そのなかでも、「読書の秋」はもっとも親しまれている時間ではないでしょうか。

ちょうど現在、文芸・文壇を舞台にした映画『響 -HIBIKI-』が公開されており、今回はその世界を追ってみたいと思います。

主人公の鮎喰響(平手友梨奈)の言動を分析することで、“天才”と他者の関係および芸術の未来にせまり、最終的に「響はAI作家である」という仮説を導いていきます。

CONTENTS

映画『響 -HIBIKI-』のあらすじ(月川翔監督 2018)

2017年にマンガ大賞を受賞した柳本光晴の漫画「響~小説家になる方法~」を映画化。

欅坂46のセンター、平手友梨奈が映画初出演にして主演を務めます。

女子高生の鮎喰響は、ある文芸誌に応募した小説が編集者のふみ(北川景子)の目にとまり、すぐさま“天才”と認められます。

その才能は、芥川賞と直木賞の同時受賞にまで結びつくのですが、彼女の破天荒な性格とあいまってスキャンダルを巻き起こしていく過程が醍醐味。

響は月に20~30冊の本を読むような「本の虫」で、人間はあまり眼中にありません。

「自分のしたいようにする」のがモットーで、文芸部の部員も大御所作家も、気にくわなければ殴り飛ばす勢いです。

その暴力性は純粋性の裏返しでもありますが、まず彼女の行動を言語哲学の方面から読み解いてみましょう。

響のコミュニケーション ポール・グライス「協調の原理」から

(C)2018 映画「響 HIBIKI」製作委員会 (C)柳本光晴/小学館

わたしたちは「会話」をする際、ただ字義通りの意味を伝えあっているのではなく、往々にして「言外の意味」を含ませています。

たとえば、言い争っている最中に、「殺すぞ」と相手に口走ってしまっても、普通は「殺す」ことはありません。

それは、「殺したいと思うくらいの強い怒り」を伝える言葉でありましょう。

つまり人間とは、「含み」を理解できる存在だといえます。

イギリス出身の言語哲学者、ポール・グライス(1913~1988)は、その「含み」が生まれる仕組みを体系的に記述しました。

まず、「会話の格率」を以下のように整理します。

① 量…相手に「必要とされるだけの情報」を与えるものでなければならない。

② 質…与える情報が「真なるもの」でなければならない。

③ 関係…与える情報が「会話の主題に関係あるもの」でなければならない。

④ 様相…与える情報がただちに把握できる「明瞭なもの」でなければならない。

わたしたちは通常、この「協調の原理」に従って会話していると考えられ、「会話の含み」とは4つの格率をそれぞれ破るときに生じるというものです。

「量」を無視する一例として、ある夏の暑い日に、友人の家を訪れたとしましょう。部屋に入り、相手に「暑いね」と言ったとします。

「暑い日だ」ということは、ふたりとも既知の事柄ですから、情報的には「過剰」です。

しかしここには、「冷房を強めてほしい」という「含み」があるかもしれません。

このように、それぞれの格率を無視したときに「言外の意味」が生まれてくるわけです。

そして響には、どうやらこの原理が通用しないと見受けられます。

さきほどの例でいえば、文芸部の隆也(笠松将)に「殺すぞ」とケンカを売られ、響はためらうことなく彼の小指をひねり折ってしまいます。

隆也は「質」の格率を無視し(=誇張した偽りの情報)「含み」を持たせたものの、響は字義どおりに解釈。

彼女に言わせれば「私は殺すって言われたから、殺されないようにしただけ」とのこと。

これでは、「協調の原理」に従った人間の会話が成立しません。

ほかに、部員の凛夏(アヤカ・ウィルソン)から“1か月の絶交”を言い渡された響が、律儀に「ひと月が経った」と言いにくる場面も。

その「含み」は「絶交せざるを得ないくらいに、私はあなたと会いたくない」でしょう。根本は、日数の問題ではないはずです。

読書家で、絶えずその本が「心に届くかどうか」を見極めている響が、「他人の心=含み」を気にしないとは、なかなか理解しがたい状況です。

“天才”を支える社会的コスト

じつは、響の言動にはいくつかの矛盾が認められます。

一行一句を食い入るように読みこむ「本の虫」であるはずなのに、文芸誌に掲載されていた新人賞の応募規定を「見ていなかった」といい、要項を無視して作品を送っています。

また、ある小説の評価をめぐり部室で凛夏と対立したときには、なんと本棚ごと床に倒してしまう暴挙にでるのです。

本を愛するひとであれば、こんな本への冒涜は絶対にしないでしょう。

本への愛情にあふれた映画『蝶の眠り』(チョン・ジェウン監督)

2018年に日本で公開された映画のなかでは、『蝶の眠り』(チョン・ジェウン監督)がよく本への愛情を描写していました。

中山美穂演じる小説家が、キム・ジェウク扮する韓国人留学生を住みこみで雇い、ある仕事を与えます。

それは膨大な量の蔵書を整理させるというもの。

彼は背表紙の色で並び替えてゆき、本棚は美しいグラデーションに彩られた“絵画”に様変わりしました。

こういった人たちこそ、「本好き」と呼べるのではないでしょうか。

冷静に観察しますと、響は「本が好き」なのではなく、「本が好きな自分が好き」という状態です。

そんな彼女が、他者に開かれた高度な表現である小説を書けるかどうか、はなはだ疑問ではありますが、作中ではだれもが“天才”とみなしているわけですから、仕方ありません。

「私は書きたいから書く」「自分の責任は自分でとる」と、響はみずからを認識しています。

自分の尻は自分で拭くといわんばかりに、問題行動を起こしては和解のアクションをとっていく彼女ですが、「本が出版できた」ことをもって大円団とするのではなく、本来であれば一連の対応でかかったコストを清算しなければなりません。

本作は「稀有な才能」を「特異な人格」で純粋培養させて世相を斬る、といった姿勢が強く感じられる一方で、“天才”を支えるための「社会的コスト」を説明しています。

踏切内に立ち入り、電車を緊急停止させた賠償は本の売り上げでまかなえても、そのとき時間を奪われた乗客への責任は果たせない。

もし、「偉大なる才能をもって自分のためだけに書く」ことを追求しようとするならば、火星にでもいくほかないでしょう。

響=AI作家説

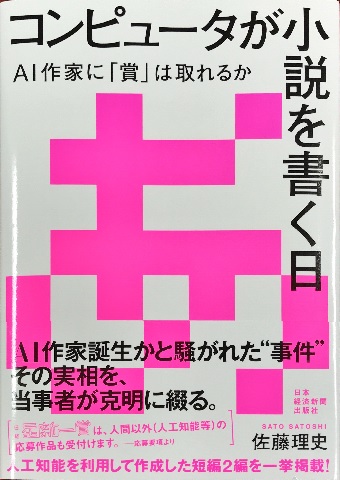

『コンピュータが小説を書く日』(日本経済新聞出版社/2016)

響の言動が許されてきたのは、“天才”だからです。

それは「才能そのものに価値がある」とする見方でもあります。

よく議論にあがる「作品と人格は関係ない」というやつですね。

そうだとすると、才能だけを切りとった存在が出てくれば、もっとも都合がいいことになります。

数年前、コンピュータによって作成された短編小説が、「星新一賞」の一次選考を通過したことが大きく報道されました。

同賞の応募要項には「人間以外(人工知能等)の応募作品も受付けます」とあり、名古屋大学の佐藤理史氏を中心とするチーム「きまぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」がチャレンジしたのでした。

その研究をふりかえった著作『コンピュータが小説を書く日 AI作家に賞は取れるか』(日本経済新聞社、2016年)より、その可能性を眺めてみましょう。

AI作家の方法論

佐藤氏のチームが目指したのは「意味の通る文章を機械的に作る方法の実現」で、言い換えると「『賞』を取るような小説を生成するコンピュータ・プログラムを作れるか」ということになります。

「小説を作る過程を、概念的には、『世界構築』、『文章化計画』、『テキスト生成』の3つの過程から構成されると考えます。誤解を恐れずに簡単化して言うと、『話を作る』、『どう語るか決める』、『語る(書く)』という3つの要素の組み合わせとして捉えるということです」

ある舞台設定のなかで、「起承転結」などなにかしらの構成を決め、それに即したストーリーをいくつも用意し、コンピュータが複数の選択肢のなかから自動的に物語を組み立てていく、といった感じです。

つまり、「人間」が部品と組立手順を用意し、「コンピュータ」がそれに沿って部品を組みあげ、作品をつくります。

構想は人間が、執筆はコンピュータがおこなう、ともいえるでしょう。

5W1H(いつ、どこで、だれが、なにを、なぜ、どのように)それぞれに多数の選択肢を用意しておけば、何万通りもの組み合わせが可能です。

そこには、ある選択肢(設定)をとったとき、つぎにありうる選択肢を絞るという条件づけが必要となります。

本書には、こういった諸条件を満たすプログラムを気が遠くなるような思いで仕上げていった経緯と現状が記されています。

鮎喰響の方法論

AIが自立して書けるようになるには、まだまだ時間がかかりそうです。

しかし、また映画のほうに視点を戻してみますと、“鮎喰響”はまさに“AI作家の進化系”ではないかと、考えることができます。

・大量に本を読んでいる(無数の組み合わせに足るインプット)

・会話の「含み」はうまく理解できない(AI的なプログラム)

・他者(人間)に興味がない(才能のみの存在)

最後の点に関しては、佐藤氏もこのように想像しています。

「もし、コンピュータが小説を書くとしたら。そのような自由意志を持ったとしたら。そのときは、絶対に人間のためなんかに小説を書かないだろう。私はそう思います」

星新一賞に出された短編『コンピュータが小説を書く日』も、このように締めくくられています。

「コンピュータが小説を書いた日。コンピュータは、自らの楽しみの追求を優先させ、人間に仕えることをやめた」

自らの楽しみを追求し、人間に仕えることをやめた作家。まさしく、ここまでたどってきた響の姿と重なります。

佐藤氏はつけ加えます。

「これは、自信を持って断言しますが、コンピュータに人間の言葉を理解させる方法は、まだよくわかっていません。わかっているのは、理解しているかのように見せかける方法です」

これも響と編集者の関係を見事になぞっていますね。何度おなじことを注意しても、響は意に介しません。

性格的な問題というより、「AI作家だから」と割り切ったほうがわかりやすい。

作家の将来像 人間と芸術の関係はどのようになるか?

以上はあくまで、「才能そのものに価値がある」とする発想の延長です。

逆にいうと、文字通り“才能の塊”であるAI作家が遠い先に誕生すれば、響にはなんの取り柄もありません。

すなわち「天才だから許される」という環境が、なくなってしまうのです。

仮にそういう未来が訪れるとして、作家をはじめとする芸術家に大事になってくるのは、AIにはない人格的な魅力、人間としての素晴らしさだろうと思います。

こうも言えるでしょう。

AI時代には、芸術(家)は属人的な魅力こみで語られるようになり、人間と社会と芸術の結節点に評価が置かれるようになるだろうと。

そのような未来が到来したら、響のような存在に対し、わざわざ社会が“天才コスト”を払う必要性もなくなるでしょう。

ただの天才はAIで事足りる、そういうわけです。