連載コラム『のび編集長の映画よりおむすびが食べたい』第7回

「Cinemarche」編集長の河合のびが、映画・ドラマ・アニメ・小説・漫画などジャンルを超えて「自身が気になる作品/ぜひ紹介したい作品」を考察・解説する連載コラム『のび編集長の映画よりおむすびが食べたい』。

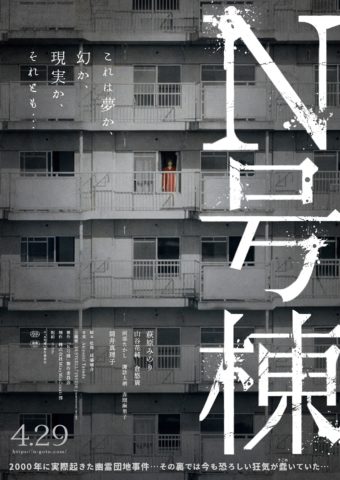

第7回で考察・解説するのは、2022年4月29日(金・祝)より新宿ピカデリーほかにて全国ロードショー公開の映画『N号棟』です。

かつて起きた「幽霊団地事件」の実話をもとに、監督・後藤庸介が新たな解釈をもって描き出した都市伝説ホラー映画である『N号棟』。

“考察型体験ホラー”と銘打たれた本作を、「“想像”によって成り立つ死」そして「タルパ」という二つのキーワードから考察・解説していきます。

連載コラム『のび編集長の映画よりおむすびが食べたい』記事一覧はこちら

CONTENTS

映画『N号棟』の作品情報

(C)「N号棟」製作委員会

【公開】

2022年(日本映画)

【監督・脚本】

後藤庸介

【音楽】

Akiyoshi Yasuda

【主題歌】

DUSTCELL

【キャスト】

萩原みのり、山谷花純、倉悠貴、岡部たかし、諏訪太朗、赤間麻里子、筒井真理子

【作品概要】

2000年に岐阜県富加町で起きた「幽霊団地事件」の実話をモチーフに、『リトル・サブカル・ウォーズ ヴィレヴァン!の逆襲』などで知られる監督・後藤庸介が新たな解釈をもって描き出した都市伝説ホラー。

『佐々木、イン、マイマイン』『街の上で』の萩原みのりが主演を務め、共演には『フェイクプラスティックプラネット』の山谷花純、『樹海村』の倉悠貴、そして『よこがお』『ひとよ』の筒井真理子が出演している。

映画『N号棟』のあらすじ

(C)「N号棟」製作委員会

とある地方都市に、かつて霊が出るという噂で有名な団地があった…。

女子大生の史織(萩原みのり)は、元カレの啓太(倉悠貴)が卒業制作に撮影するホラー映画のロケハンに、興味本位で同行する。

啓太の現在の恋人・真帆(山谷花純)と3人で向かう先は廃団地。廃墟同然の建物を進む一行だったが、そこには今も住人たちがいた。

不思議に思いながらもロケハンを進めようとすると、突如激しいラップ現象に襲われる。騒ぎが落ち着いたかに見えたその瞬間、優しい声をかけてくれていた住人の一人が、目の前でおもむろに階下へ飛び降り自殺を図る……。

状況を飲み込めずに驚く史織達をよそに、住人たちは顔色一つも変えない。何が起きているのか理解できないまま、その後も頻発する怪奇現象に襲われる史織たち……。

団地の住人たちは恐怖する3人を優しく抱きしめ、事態を受け入れることで恐怖は無くなると言葉巧みに誘惑してくる。超常現象、臨死浮遊、霊の出現……徐々に「神秘的体験」に魅せられた啓太や真帆は次第に洗脳されてしまう。

仲間を失い、追い詰められた史織は、自殺者が運び込まれた建物内へ侵入するが、そこで彼女が見たものは、思いもよらぬものだった……!

映画『N号棟』の感想と評価

(C)「N号棟」製作委員会

死は「想像」なくしては生まれない

現実と夢、あるいは幻想が錯綜する構成で描かれているゆえに、その物語や展開の解釈に悩む方もいるかもしれない“考察型体験ホラー”こと映画『N号棟』。そんな本作を読み解く上で重要なのは、「死は“想像”によって成り立っている」という発想です。

人間は、生きているうちに“死”の全容を知ることはできない。

それはごく一部のいわゆる「臨死体験」を語る人間を除けば誰もが理解している事実であり、生物学上における死の状態の定義も一応は存在すれども、それはあくまでも観察者という死の非当事者たちが定義づけたものでしかない。だからこそ「死んだらどうなるのか?」「死後の世界は存在するのか?」という問いへの正解を知る者も、2022年現時点では誰一人としていません。

ところが、世界のあらゆる時間・場所には、人々が時には宗教の一部として、時には個人的な思想として信仰する「死後の世界」や「魂の行方」が無数に存在する。人間は、生きているうちに死の全容を知ることはできないはずなのに……その答えこそが、人間が持つ“想像”という能力なのです。

「私たちが死んだら、きっとこうなるのだろう」「いや、こうあってほしい」という願望が入り混じった想像が産み落としてきたもの。それが世界各地で伝承されてきた“知らないはずなのに知っている死”の正体であり、「死は“想像”によって成り立っている」という発想を担う根幹でもあります。

そして映画『N号棟』では、その「死は“想像”によって成り立っている」という発想をもとに、「死は“想像”次第で作り変えられる」というさらなる応用の発想へと突き進みます。

その発想は、一見すると「あの人は天国へ行ったんだよ」という風に死を前向きに捉えようとする考え方とも受け取れますが、映画『N号棟』はより“嫌”な形で「死は“想像”次第で作り変えられる」を体現してゆくのです。

想像の果てに生み落とされる「タルパ」がヒント?

(C)「N号棟」製作委員会

またチベット仏教の「応身(いわゆる化身)」の概念を基に生まれた神智学・神秘学の専門用語に「タルパ」というものがあります。

創造者の霊的、または精神的な力によって作り出された存在・物体のことを指し、「思念形態」「思念体」とも称されるタルパ。本来は、密教の秘術やその知識を汲んだ西洋魔術の実践における、霊的エネルギーと術者の能力が生み出す思念の具現化物として知られていました。

しかし現代では、自身の超自我や様々な情報の処理、孤独感・他者からの拒絶感の補填、防衛機制などを目的に“目に見えない、空想上の友だち”を自己の人格とは別に作り出す、子どもに多く見られる心理学・精神医学上の現象「イマジナリー・フレンド」と結びつけられ、「創造者とは異なる思考・感情・人格をもつ」というイマジナリー・フレンドの一形態を指す際にもタルパという言葉は用いられるようになりました。

「死は“想像”によって成り立っている」そして「死は“想像”次第で作り変えられる」。それならば、死という想像の世界の住人である“死者”もまた、想像によって成り立ち、それはどのような形にも作り変えられるのではないか。そして“ソウゾウ”者によって肉体の有無を問わず具現化したそれは、異なる思考・感情・人格によってひとり歩きを始めるのではないか。

そして、“生前愛していた死者”という誰もが想像し得るものがタルパとして具現化された場合、それは一個人のタルパではなく、家族全体、あるいは共同体全体が共有する巨人のごとき体躯のタルパとなるのではないか……。

映画『N号棟』のいくつかの場面では、元々はチベット仏教の高僧・尼僧が儀式や瞑想、旅の魔除けといった用途で使用していたという法具「ティンシャ」の音色が鳴り響きます。

タルパと同じチベット仏教に由来するティンシャが登場する理由。それは、タルパという人間の想像が作り出す“自己ではない何か”の視点から映画『N号棟』を読み解いてほしいという、本作の脚本も手がけた後藤庸介監督からのヒントが、そこに隠されているからではないでしょうか。

まとめ/生も「想像」なくしては生まれない

(C)「N号棟」製作委員会

“想像”によって成り立っているのは、決して死だけではありません。

夢の世界から覚めた時、その頰をつねって痛みを感じることができたら、自身が生きる現実世界へと戻ってこれたと安堵できる……もはや古典といえるほどに様々な作品で見かけるこの描写は、いつ生まれたのでしょうか。そしてその行為は、いつから「自身が生きる現実世界に存在する」という証明になったのでしょうか。

「心臓が動いているから」「体温を感知できるから」「瞬きをするから」「痛みを感じるから」……それらはいずれも、生物学上での定義に該当するから、想像によって形作られている“知らないはずなのに知っている死”に該当しないからという、明解なようで曖昧な理由でしかありません。

死は想像によって成り立っている。生もまた、死という想像の産物によって、逆説的にかろうじて成り立っている。どこまでも曖昧な生と死の概念を、映画『N号棟』は“想像”という切り口によって再考しようとします。

誰よりも死を繊細に想像してしまうがゆえに、苦痛を感じてしまう死恐怖症(タナトフォビア)。その想像に翻弄された果てに、一体どんな“自己ではない何か”が姿を現すのでしょうか。

次回の『のび編集長の映画よりおむすびが食べたい』も、ぜひ読んでいただけますと幸いです。

連載コラム『のび編集長の映画よりおむすびが食べたい』記事一覧はこちら

編集長:河合のびプロフィール

1995年生まれ、静岡県出身の詩人。2019年に日本映画大学・理論コースを卒業後、2020年6月に映画情報Webサイト「Cinemarche」編集長へ就任。主にレビュー記事を執筆する一方で、草彅剛など多数の映画人へのインタビューも手がける。

2021年にはポッドキャスト番組「こんじゅりのシネマストリーマー」にサブMCとして出演(@youzo_kawai)。

photo by 田中舘裕介