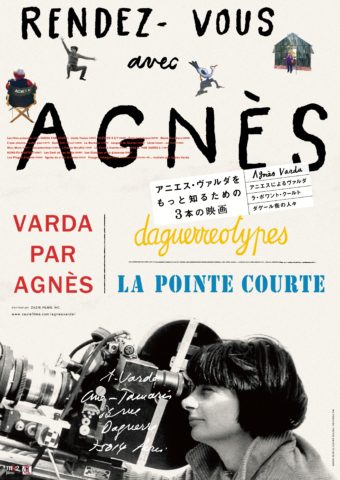

特集上映『アニエス・ヴァルダをもっと知るための3本の映画』は2019年12月21日(土)から公開。

2019年3月29日、“ヌーヴェル・ヴァーグの祖母”と称された映画製作者がこの世を去りました。

アニエス・ヴァルダ、享年90歳。

前月にベルリン国際映画祭で最新作『アニエスによるヴァルダ』が公開され舞台挨拶に登壇、元気な姿を見せた直後のことで、世界中の人々がその死を悼みました。

彼女の遺作、半世紀以上にわたり映画監督のみならず写真家、アーティストとして活躍した足跡を映した作品が2019年12月21日より日本で初公開されます。

また、1954年に製作された長編デビュー作『ラ・ポワント・クールト』、パリ14区のある商店街の人々の姿を切り取ったドキュメンタリー『ダゲール街の人々』も劇場初公開が決定しました。

映画に、人々に愛し愛されて生涯を送ったアニエス・ヴァルダによる傑作映画3本の魅力をご紹介します。

CONTENTS

アニエス・ヴァルダという映画人

(c) 2019 Cine Tamaris – Arte France – HBB26 – Scarlett Production – MK2 films

アニエス・ヴァルダは1928年5月30日、ベルギーのブリュッセルに生まれました。

パリのソルボンヌ大学で文学と心理学を専攻した後ルーヴル学院で美術史を、写真映画学校で写真を学び記録写真家としてキャリアをスタート。

1954年に『ラ・ポワント・クールト』を自主制作し長編劇映画デビューを飾ります。

1962年に映画監督のジャック・ドゥミと結婚。

『幸福』(1964)ではベルリン国際映画祭銀熊賞を、『冬の旅』(1985)ではヴェネチア国際映画祭金獅子賞を、『落穂拾い』(2000)ではヨーロッパ映画賞と数々の映画賞を獲得しており国際的に愛され、高く評価されています。

おかっぱ頭に色鮮やかなグラデーションのファッション、片隅の猫がトレードマークのチャーミングな女性でもありました。

映画『ラ・ポワント・クールト』の作品情報

(c) 1994 AGNES VARDA ET ENFANTS

【製作】

1954年(フランス映画)

【原題】

La Pointe Courte

【キャスト】

フィリップ・ノワレ、シルヴィア・モンフォール

映画『ラ・ポワント・クールト』のあらすじと概要

(c) 1994 AGNES VARDA ET ENFANTS

南仏の小さな漁村、いきなりやってきた衛生検査官たちを出し抜こうとする住人たち。

とある若者と町娘の恋愛への反発。そしてこの生まれ故郷に戻ってきた夫と、彼を追ってパリからやってきた妻。

結婚生活に終わりを告げようとしている一組の男女の姿を中心として、ラ・ポワント・クールトに集う人々の肖像を描き出します。

編集を手掛けたのは『二十四時間の情事』(1959)『去年マリエンバートで』(1961)の奇才で、当時無名だったアラン・レネです。

映画『ラ・ポワント・クールト』の感想と評価

(c) 1994 AGNES VARDA ET ENFANTS

頽廃の漁村にて語り続けられる愛と幸福

タイトルである“ラ・ポワント・クールト”とは、南仏エロー県セートの地中海に面した漁村の名称で、“短い岬”を意味するもの。

ヴァルダは母親の生地であるセートに第二次世界大戦中それまで住んでいたベルギーを離れて疎開し、同地で暮らしていました。

『シェルブールの雨傘』(1964)『ロシュフォールの恋人たち』(1967)で知られる映画監督でありヴァルダの夫のジャック・ドゥミの処女作『ローラ』(1961)が持つ甘美な煌めきと比べ、この『ラ・ポワント・クールト』は冷静すぎるくらい鋭利な観察眼と現実に吹きすさぶ哀しみやある種の諦めの念がじっくりと浸透している、そんな印象を受ける作品です。

(c) 1994 AGNES VARDA ET ENFANTS

人間の肖像をありのまま映し出す『自転車泥棒』(1948)『無防備都市』(1945)を始めとするイタリア・ネオレアリズモのスタイルがある本作に登場するのは、生々しい生活感あふれる漁村に暮らす人々と、反して結婚生活に終止符を打とうとしている、ある抽象的な“男と女”。

登場する人間たちと同じくらいに存在感を発揮するのは血の通わない物質たちです。

年月が寂寥感を持って漂う漁船や骨組み、民家、漁師の網、はためくシーツ、朴訥と伸びた線路、木目、そして物質と化けてしまった猫の死体。

漁村全体が崩壊に向かって足踏みしている、そんな物悲しさが漂う映像のなか対位法として使用される軽妙な音楽が序盤から不穏さを盛り上げます。

本作の軸は愛の終焉を匂わせる夫婦の会話劇。

夫の生まれ故郷にて再会したふたりはただ歩き続けながら彼らについて、彼らの愛について、幸福について語り続けます。

「愛し合ってる?ただ習慣で一緒にいるだけ?重く感じた方が離れればいい」「ある日他人の目から二人の愛を見た 他人が嫉妬を覚えるまで二人の愛は成長していった」「君が大切にしたのは俺への愛か?二人の愛か?」

木材や線路などで分断された画面の中、そうして淡々と語り続ける二人の姿は後に制作されたミケランジェロ・アントニオーニ監督の『情事』(1960)『夜』(1961)『太陽はひとりぼっち』(1962)の通称“愛の三部作”を連想させます。

また、イングマール・ベルイマン監督の名作『仮面/ペルソナ』(1966)に見られる二人の人物を映す独特なカットも、ヴァルダはこの処女作で取り入れていたことが分かるのです。

(c) 1994 AGNES VARDA ET ENFANTS

10年後、ヴァルダは印象派の絵画のように可愛らしく、そしておぞましい余韻を残す映画『幸福』(1965)を発表します。

両作で描かれるのは“愛や幸福について”。そこに明確な答えなど存在しません。

花や果物のように美しくあってもいつかは朽ち果てていくものなのか、それとも別の在り方を見つけるものなのか…。

生活と愛へ向ける独創的かつ冷静な視点と、写真家出身のヴァルダが切り取る審美的な映像を堪能できる作品です。

映画『ダゲール街の人々』の作品情報

(c) 1994 agnès varda et enfants

【製作】

1975年(西ドイツ・フランス合作映画)

【原題】

Daguerréotypes

映画『ダゲール街の人々』のあらすじと概要

(c) 1994 agnès varda et enfants

ヴァルダが事務所兼住居を構えるのはパリ14区、モンパルナスの一角にあるダゲール通り。

ヴァルダの声と思しき女性の声がナレーションを務め、銀板写真の生みの親である19世紀の発明家、ルイ・ジャック・マンデ・ダゲールの名を冠したこの通りに住む人々の姿をカメラに映したドキュメンタリーです。

映画『ダゲール街の人々』の感想と評価

(c) 1994 agnès varda et enfants

街角に固定された人々にかかる魔法

ヴァルダは1950年代よりダゲール通りに住所を据え、活動拠点としていました。

『ダゲール街の人々』撮影当時、ジャック・ドゥミとの子ども・マチューの世話を優先し自宅を長期間離れることを避けており、そんな理由もあって愛する慣れ親しんだ土地を撮影対象に選んだのです。

映画は老舗の香水屋“青アザミ”から始まります。様々な形、色のボトルがところせましと並び瀟洒な佇まいをみせる香水屋を営むのは老夫婦。

そこへやってくるのはヴァルダと前夫の間の娘、ロザリーです。

(c) 1994 agnès varda et enfants

映画が進むにつれてカメラはダゲール街に構える様々な店を映し出します。

精肉店、床屋、パン屋、時計屋、仕立屋…カフェでマジックを披露する奇術師ミスタグという男、そしてここには住んでいるかは分からない、通りを行き交う人々。

お洒落な装いをした街角の人々も雑多に並んだ街の小物も色褪せた看板も、なんてことのないある街の風景も詩情が混じり、アコーディオンの音色に乗って軽やかに動き出す。

何気ない毎日を送る人々の姿もヴァルダの手にかかればあたたかくもほんのりと淋しい、木箱の底でゆらめく小さな世界のように浮かび上がります。

ダゲール街から踏み出ることなく、こじんまりとした店内にて暮らしや伴侶との出会い、子どもについて語る住人たちの素顔を見つめる様は親密ですが、しかし同時に諦観、無常的な表情と緊迫感があります。

“青アザミ”の老夫婦の妻は健忘症で、こちらを見つめるも心ここにあらずといった様子。

店や家という空間、親密であると同時に倦怠もはびこる小さな街に足を止められた、意識を封じ込められ揺蕩う女性の姿も愛らしい色彩の中に露呈される様にヴァルダの冷静な観察眼を思わされます。

(c) 1994 agnès varda et enfants

また本作でキーとなる人物のひとりが奇術師のミスタグ。

腕を切るマジックと精肉店のシーンのシークエンスはにやりと微笑む、ちょっぴり黒いユーモアがある見所です。

奇術師のマジックと銀板写真の名前がつけられた通り、非日常へ通じる空間と日常の空間という二つの世界がヴァルダの手により演奏される。

二度と見ることはない、しかし実際に存在した70年代のパリの一角の風景がおとぎ話のような不可思議をたたえてドキュメンタリーとフィクションの中立のような無二の作品に昇華されているのです。

映画『アニエスによるヴァルダ』の作品情報

(c) 2019 Cine Tamaris – Arte France – HBB26 – Scarlett Production – MK2 films

【製作】

2019年(フランス映画)

【原題】

Varda by Agnes

映画『アニエスによるヴァルダ』のあらすじと概要

(c) 2019 Cine Tamaris – Arte France – HBB26 – Scarlett Production – MK2 films

映画はパリのオペラ座をはじめとする劇場や様々な場所へ赴くヴァルダが聴衆に、カメラに、時系列にとらわれず自身の創作について語りかけるかたちで構成されています。

デビュー作の『ラ・ポワント・クールト』からカンヌ国際映画祭、トロント国際映画祭はじめ複数の映画賞を獲得した前作の『顔たち、ところどころ』まで、半世紀以上創作に携わり続けた彼女からの人々へのあたたかく、力強いメッセージです。

映画『アニエスによるヴァルダ』の感想と評価

(c) 2019 Cine Tamaris – Arte France – HBB26 – Scarlett Production – MK2 films

「ひらめきと創造そして共有」

パリの劇場で聴衆を前にしたヴァルダは自らの創作について語り始めます。

「長年この仕事を続けてきた理由、キーワードは3つよ。“ひらめき”と“創造”そして“共有”なの」。

長編劇映画デビュー作となる『ラ・ポワント・クールト』。ヒット作『5時から7時までのクレオ』(1961)。『幸福』(1965)を制作するまで。

ウーマンリブ運動を捉えた『歌う女、歌わない女』(1977)、たった一人で旅をする女の姿を無慈悲なまでの視点で捉えた『冬の旅』(1985)。

夫ジャック・ドゥミと訪れたアメリカ、ハリウッドで出会ったヒッピーカルチャー。

写真家としてキャリアをスタートした彼女がフレームに収めた名優たちの表情、歴史に名を刻むことはなくても強く街角に存在していた人々の顔。

世紀の変遷や技術の革新を目撃し、それを享受して映画製作者からアーティストへと進化した自分自身について…。

自身の作品の映像や共同制作者たちとのおしゃべり、写真の中で永遠の時を生きるかつて出会った人たち、コミカルでファンタジックなシークエンス。

ヴァルダ流にコラージュして構成された映像もユーモアを交えた彼女のナレーションも甘美なバイタリティと魅力に満ち溢れています。

ヴァルダが写真、フィクション、ノンフィクション、アートを通して何を見つめ続けてきたか、彼女が最後に“共有”する花束のような作品なのです。

(c) 2019 Cine Tamaris – Arte France – HBB26 – Scarlett Production – MK2 films

本作に登場はしないものの意識せざるをえない存在はヌーヴェル・バーグの旗手のひとりジャン=リュック・ゴダール監督。

ゴダールはドゥミとヴァルダ夫妻に仕事の糸口を見つけた人でもありました。昨年2018年『イメージの本』を発表しカンヌ国際映画祭でスペシャル・パルムドールを受賞した現在88歳の彼は今も精力的に映画製作に取り組んでいます。

そしてヴァルダと同じくドラマ映画と並行してドキュメンタリー映画、実験映画を多く製作しフィクションとノンフィクション双方を映像を通して描き見つめ続けてきた映画人でもあります。

『イメージの本』は『決別』(1933)はじめ自身の作品に加えアウグスト・エッケやレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画など芸術全般をコラージュし、これまで人類がたどってきた世界は時間を超えて全てが調和し、ひとつのある“言語”として存在しているのではないかと思わせる鬼気迫る作品でした。

映像、とくに“言葉”と愛憎交わし現実と虚構を自らの手で組み合わせてきたゴダールとヴァルダもちろん作風は異なるものの、映像、現実/虚構の世界と魂を呼応させ人生を送った芸術家ふたりには共通点を実感させます。

(c) 2019 Cine Tamaris – Arte France – HBB26 – Scarlett Production – MK2 films

そしてヴァルダは凄まじい情熱だけではなく常に冷静に己と世界を見つめ、時には立ち止まり、下を向き、そして前を向くことができる、“強い”の言葉だけでは括れない人であったことが分かります。

“そこで終わり”ではなく流れ移ろい続けること…ヴァルダによる本作の最後のメッセージは穏やかなエネルギーとなって心に染み込みんでいくことでしょう。

“アニエス・ヴァルダを知るための3本の映画”

les créatures – marilou parolini (c) varda estate

何気ない事物にも愛情をもって対面し、表と裏がある全ての物事を芸術に昇華させたアーティスト、アニエス・ヴァルダ。

日常と非日常を行き来しながら作品を作り続けた彼女の生き方そのものが創作へのヒントはもちろん、時には不条理で冷たい風が吹きすさぶ時が訪れる日々を過ごす糧を与えてくれます。

映画を観終わったらばその言葉や時間は過ぎてゆき、また変わらない日常が続く…。そんな観客たちの足元にちょっぴり難しい問いや温もりを隠した花を放つのがヴァルダの作品です。

アニエス・ヴァルダをもっと知るための3本の映画『ラ・ポワント・クールト』『ダゲール街の人々』『アニエスによるヴァルダ』を、劇場でぜひご覧ください。

特集上映「RENDEZVOUS avec AGNÈS アニエス・ヴァルダをもっと知るための3本の映画」は2019年12月21日(土)からシアター・イメージフォーラムほか全国順次ロードショーです。