映画『私たちが生まれた島 OKINAWA2018』は2020年9月4日(土)よりアップリンク渋谷、9月19日(土)より大阪シネ・ヌーヴォ、9月25日(金)より京都シネマ、10月3日(土)より名古屋シネマスコーレ、10月10日(土)より横浜シネマリン他にて全国順次公開!

岩手県北上市を拠点に映画制作を続ける双子の兄弟・都鳥伸也さんと都鳥拓也さんによるドキュメンタリー『私たちが生まれた島 OKINAWA2018』(以下、『私たちが生まれた島』)が東京・アップリンク渋谷を皮切りに全国にて順次劇場公開を迎えました。

ロングラン・映像メディア事業部

『OKINAWA1965』(2017)では沖縄の歴史と向き合った二人。『私たちが生まれた島』では沖縄の若い世代の人々が米軍基地の問題にどう向きあっているのかに焦点を当て、今の沖縄の姿を映し出します。

このたび劇場公開を記念し、都鳥伸也さんと都鳥拓也さんにインタビューを敢行。沖縄の若者たちとの出会いや作品に込められた思いなど、たっぷりとお話を伺いました。

CONTENTS

思いがけない出会い

映画「OKINAWA 1965』(2017) ロングラン・映像メディア事業部

──まず、2017年のドキュメンタリー『OKINAWA1965』についてお聞かせください。同作は沖縄の本土復帰45年を機に、写真家・嬉野京子さんがかつて「祖国復帰行進」で歩かれた道を辿ることで沖縄史と向き合った作品ですが、沖縄に興味を持たれたのはやはり嬉野さんのお写真からなのでしょうか?

都鳥伸也 (以下、伸也): これがドキュメンタリーの面白いところだと思うのですが、少し違うんです。僕たちはいつも岩手から発信しているため、様々な地域への取材が経済的に厳しいこともあって「東京に寝泊まりができるような拠点があればなぁ」と相談していた時期がありました。そしてある時、東京の知人にそのことを相談した際に「じゃあ、嬉野さんを紹介してあげるよ」「前にアレン・ネルソンさんが泊まっていた部屋が空いているから、そこに泊めてもらえばいい」と提案してもらえたんです。

当時は元海兵隊のアレン・ネルソンさんのことも知らなかったため「留学生に部屋を貸されている方なんだろうか」と勘違いしていたんですが、その日の朝日新聞に嬉野さんの特集記事が載っているのを見た時には凄く驚きました。そのような経緯で嬉野さんとはお会いしたんです。

「いろんなものが連結した時」

『私たちが生まれた島』ロングラン・映像メディア事業部

──そうした嬉野さんとの出会いを機に、沖縄に興味を持たれるようになったんですね。

都鳥拓也(以下、拓也):いや、それもまた少し違うんです。僕たちは「ウルトラマン」シリーズをはじめ特撮作品が好きで、それが僕たちの原点といっても過言ではないです。そして「ウルトラマン」シリーズの初期に脚本を書かれていたのが、沖縄出身の金城哲夫さんや上原正三さんたちなんです。

とりわけ金城さんはシリーズの礎を作られた方であり、『ウルトラマン』で成功もされたわけなんですが、様々な出来事を経て「自分は沖縄のためになることを何もしてない」と考えたのち、円谷プロを辞めて沖縄に帰られました。ただ帰られた後にも多くの問題に直面し、最終的には37歳で亡くなってしまったんです。

伸也:金城さんは沖縄海洋博が開催された当時ラジオのパーソナリティーを務めていたんですが、自衛隊のヘリに乗って中継放送を行ったことで、基地反対派の方々から反発を買い、番組を降板させられてしまった。実は金城さんは海洋博の一部の構成・演出にも参加されていたんですが、海洋博自体も沖縄県内では反発が多かったんです。金城さんは沖縄人として県内での仕事に携わることと、地元の人々からの反発との板挟みによってお酒の量が次第に増え、体調を崩されていきました。

拓也:沖縄が現在に至るまでに多くの問題を抱え続けている土地であることは以前から知っていましたし、かつて修学旅行で訪れたからこそ「もう一度、あの場所を訪れたい」という思いもありました。そして、嬉野さんが1965年に祖国復帰の行進をしたその時代は、金城さんたちが東京へと行き『ウルトラマン』を作ろうとしていたのと同じ時代そのものだった。僕たちは『OKINAWA1965』を通じて、嬉野さんとともにその時代を追体験してみたいと感じたんです。

ドキュメンタリー映画には、特定の人物にクローズアップし様々なテーマについて描くという手法もありますが、僕たちの場合はそうではありません。個人的な記憶や誰かとの出会いなど、いろんなものが時間を経てゆっくりと連結していった時に初めて「何かを描けるのではないか」と確信する。そういった作り方をしています。

彼ら彼女らが自ら動いていく姿

『私たちが生まれた島』ロングラン・映像メディア事業部

──「いろんなものが連結した時」が訪れたことで、お二人は『OKINAWA 1965』を制作された。そして『OKINAWA1965』がのちに他の「いろんなもの」と連結したことで、今回の『私たちが生まれた島』が生まれたわけですね。

拓也:『私たちが生まれた島』も、元山仁士郎さんが県民投票を行っているから撮ったというわけではありません。そもそも彼とは本作の企画を考える以前に知り合い、当時から映画という形にできるかを抜きにして「彼を撮りたい」と考えていました。村議会議員に立候補した城間真弓さんも同じで、彼女は『OKINAWA1965』のラストにも登場していて、母親として保育士として生きている彼女を撮りたいと当初は思っていたんです。僕たちは決して話題性のある方を撮ろうとしたわけではありません。ただ取材と撮影を続けていく中で、彼ら彼女らが自ら動いていき、僕たちはその姿を偶然撮ることができたんです。

伸也:2018年3月に真弓さんへインタビューをした時、彼女は「沖縄では半年先のことはわからない。だからこれからの予定なんて言えないよ」と語られていたんですが、「まさかこんな方向に進まれることになるとは」と驚きました。当初の企画では「個人の生き様と生い立ちに焦点を当て、それぞれの生活を通じて沖縄というものが見えてくる」というコンセプトで取材と撮影を進めていたんですが、2018年8月に翁長雄志さんが亡くなられるなど本当に何が起こるかわからない状況の中で、多くのことに振り回されつつも『私たちが生まれた島』は当初の構想よりもずっと壮大な映画になったんです。

沖縄の「今」を生きる若者たち

『私たちが生まれた島』ロングラン・映像メディア事業部

──先ほど触れられた元山仁士郎さんをはじめ、『私たちが生まれた島 OKINAWA2018』に登場されている方々とはどのように出会われたのですか?

伸也:元山さんとの出会いは『OKINAWA1965』のプロモーションでのとある企画で、「元山さんと対談しませんか」というオファーをいただいたのがきっかけです。「SEALDs」などで活躍していた沖縄出身の若い活動家の方がいて、若い世代同士で議論を交わせたら面白いのではという提案を受け、2017年10月に対談しました。ただその時点では県民投票の話題は特に上がらなくて、彼が実際にそのことを意識し始めたのは、僕たちと会った約一ヶ月後でした。

拓也:県民投票は当初、ゲート前では反発も多かったんです。それに、今回の県民投票が注目されていると思い撮影に向かった際も、遠方から来ていた取材者は僕たちだけで、地元の新聞記者が一人来ていた程度でした。実際に地元でも全国でも注目されたのは、元山さん本人がおっしゃっている通りハンストを実行した時だったんです。

伸也:僕たちはまだ県民投票が表沙汰になっていなかった2018年1月に現場に入ったので、「『辺野古』県民投票の会」の方には取材メディアの中でも「一番早く来て、最後まで残った」人間だと言われました。

拓也:その後、2018年5月に那覇で県民投票事務所が開設されたんですが、僕たちはキックオフ集会が開かれる数日前に事務所を訪ねたんです。ちょうどその日の晩、那覇で『OKINAWA1965』の上映会とトークイベントがあったため、元山さんに「県民投票のチラシを持って来なよ」「うちの映画、PRに使いなよ」と声をかけたのを覚えています。

伸也:ただ、本作は確かに県民投票について描いていますが、作品の中心にいるのは沖縄と向き合いながら生きる若い人々です。県民投票という一面だけでなく、より広い視点で観ていただければと思っています。

拓也:また中川友希さんと出会ったのは、2018年3月に伊江島にある「わびあいの里」の謝花悦子さんに会いに行った時のことです。創設者である阿波根昌鴻(あはごんしょうこう)さんのこと作中で描いているので、映画の完成報告のために伺ったんです。そして「わびあいの里」では毎年、3月の第一土曜日と日曜日に集会をやっているんですが、その集会でたまたま中川さんが発言されている様子を目にしたんです。「10代の方にもこういう人がいるんだ」と思った僕たちは彼女の話を聞き、親御さんにも許可を得た上で撮らせてもらいました。

伸也:中川さんのパートでは、当初の企画のように「生まれた土地を歩きながらお話を聞く」という理想的な撮り方ができました。

粘り強く取り組み「次」へとつなげる

『私たちが生まれた島』ロングラン・映像メディア事業部

──沖縄の米軍基地という大きな問題に対し、元山さんをはじめとするみなさんが直向きに根気強く取り組まれている姿、そして「次の世代」という未来をも見据えて物事と向き合われている姿にはとても感銘を受けました。

伸也:人それぞれに根気強さの形はあると思うんですが、一番根気強いのはやはり真弓さんですね。既存の活動家でもなく運動からも距離を置いていた彼女が、「3児の母親」として基地の問題と対峙した時に、考え方が変わったわけです。そういうしなやかな強さを彼女は持っている。真弓さんと写真家の豊里友行さんは本当に粘り強いですし、お二人は今も辺野古に通い続けています。一方で元山さんは一年間大学院を休学してから沖縄へと戻り、その一年間でパワーを集中させた面がありますね。

拓也:元山さんは現在起きている出来事を俯瞰的に見つめた上で、歴史としての流れも捉えようとしていたんです。今、この瞬間にこの手を打たなくては、みなが基地という存在を認めてしまうことになる。それを何とか防ぐために、彼の頭の中の年表を参照しながら、20年・30年後の変化を計算し行動している。歴史を学んできた彼らしい考え方をしていました。

また元山さんは「若い世代が若い世代を巻き込む未来の運動」を考えていたと思っています。若い世代の人々は、どうしても何か強制されると反発してしまう傾向がありますよね。白黒はっきりつけるのではなく「もう一回考え直し、答えを出そう」というある種の柔軟性が必要であり、「『辺野古』県民投票の会」にも、党派などといった既成概念に関係なく物事を考えられる人たちが集まっていました。元山さんはその柔軟性を大切にしながら、「次」へとつないでいける何かを目指していたのではと彼の言葉や行動から感じとりました。

──人々の思いがけない行動や姿、その誠実さをカメラを通じて見つめる中で、お二人の沖縄に対する考え方や視点に変化はありましたか?

伸也:とても身近になりましたね。『OKINAWA1965』の時は、取材する方々がどうしても年上の世代の方たちが多く、世代間の溝のようなものを感じる瞬間があったり、岩手と沖縄という距離感も相まってまだ「遠さ」を感じていました。むしろ映画監督として「若い世代」である僕たちにとって、「同世代や年下の方を撮る」ということ自体が今回が初めてだったんです。だからこそ取材対象である方々との距離が非常に近かった。気持ちも強く伝わってきたし、「今」の問題としてより捉えることもできました。

基地問題の「過去」「現在」そして「未来」を描く

『私たちが生まれた島』ロングラン・映像メディア事業部

──豊里友行さんが生まれたコザの街を豊里さんと一緒に歩かれた映像をはじめ、本作で収めきれなかった映像も数多くあったとお聞きしましたが、今後も続けて沖縄に向き合われていくのでしょうか?

拓也:次に描きたいと考えているのは、県民投票が目指したもの、県民投票の結果から見えた新たな課題をどう捉えていくかという点です。

伸也:「『辺野古』県民投票の会」の副代表である安里長従さんもおっしゃっていたんですが、これで沖縄の民意は示されたわけです。「辺野古に新しく基地を作ることには反対です」と。今そのことを示した以上、実はすでに沖縄県外へとボールは投げられてはいるんですが、それを誰も受け止められていないのではと感じています。沖縄の民意を無視しているどころか、ボールが来たことに誰も気がついていないんです。

拓也:国民が無関心であることが一番の理由ですが、「安保のために基地が必要だ」と主張する方はもちろん、「安保反対」「全基地撤廃」と訴え、沖縄を応援している方たちでさえも受け止めきれていないように思います。

伸也:「沖縄県外の方たちはこの結果をどう受けとめますか?」と問いかける映画を作らなくてはいけないと思っています。そのためにも辺野古や沖縄県内だけではなく、東京や大阪などの大都市、東北などの地方にも取材に行く必要があると感じていますし、『OKINAWA1965』『私たちが生まれた島』で続けてきたことを総括する作品ができあがるのではと考えています。

拓也:基地問題の「過去」と「現在」を描いた以上、それらを次の世代につなぐためにどう受け止めるべきかという「未来」を描く必要があります。「全基地撤廃」と叫んでいても辺野古の問題は今のまま進むしかないという状況ですし、いろんな理屈が錯綜する中で結局は沖縄に全てを押し付けているという現実がある。「もう一回、そのことをちゃんと意識しようよ」という映画を考えています。

伸也:だからといって、「こうしないといけない」と主張を押しつける映画を撮るつもりはないです。あくまでも「こんな問題がある」という問題提起です。実際、ベテランのプロデューサーとして活躍されている女性が『私たちが生まれた島』を観て「これは面白かった」「誰ひとりとして本土で基地を引き取ろうとする人っていないもんね」と話してくださったように、映画が伝えようとしている問題について非常にヴィヴィッドに気がついてくれる方もいます。是非多くの方に『私たちが生まれた島』を観ていただき、次の作品へとつなげていきたいです。

それに今後、憲法改正の議論を避けては通れない日がいずれ訪れた時、沖縄で見られるような「分断」が日本国内で必ず起こるはずです。その時にこそ、『私たちが生まれた島』がヒントになると感じています。いずれ起こり得る「分断」の先例であり、その「分断」に直面した人々がどう向き合っていったのかの先例としても観ていただけらと思っています。

インタビュー/西川ちょり

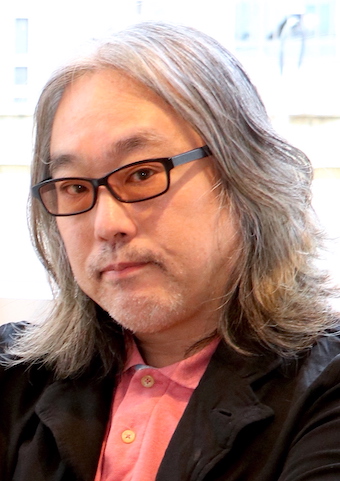

都鳥伸也・都鳥拓也プロフィール

1982年生まれ、岩手県北上市出身の双子の兄弟。2004年、共に日本映画学校(現・日本映画大学)に進学。卒業後、映画監督・武重邦夫が主宰する「Takeshigeスーパースタッフ・プログラム」に参加。「地域の文化に根差した映画の発信」を目指し企画・製作・配給について学ぶ。

2008年に自身らが企画した『いのちの作法 沢内「生命行政」を継ぐ者たち』(監督・小池征人)でプロデューサーとしてデビュー。2010年には地元の岩手県北上市に有限会社ロングラン・映像メディア事業部を設立。そして2012年、『希望のシグナル 自殺防止最前線からの提言』で監督デビューを果たす。その後も2014年の『1000年後の未来へ 3.11保健師たちの証言』、2015年の『響生-きょうせい- アートの力』、2016年の『増田進 患者さんと生きる』と絶えずドキュメンタリー映画を発表し続けている。

2017年、米軍統治下の沖縄を題材とした『OKINAWA1965』を制作。

映画『私たちが生まれた島 OKINAWA2018』の作品情報

【日本公開】

2020年(日本映画)

【監督】

都鳥伸也

【撮影・編集】

都鳥拓也

【企画・制作】

都鳥伸也、都鳥拓也

【ナレーション】

小林タカ鹿

【作品概要】

沖縄で生まれ育った若者たちが、沖縄の基地問題と向かい合う姿を追ったドキュメンタリー映画。岩手県北上市を拠点にドキュメンタリー映画を制作している双子の兄弟・都鳥伸也と都鳥拓也が企画・製作・撮影・編集を務めた。

映画『私たちの生まれた島 OKINAWA2018』のあらすじ

『私たちが生まれた島』ロングラン・映像メディア事業部

2018年、名護市の市長選挙で現職の稲嶺進が破れるなど、辺野古新基地建設反対を掲げる「オール沖縄会議」の結束にほころびが見えはじめていました。その一方で、生まれた時から米軍基地に囲まれて育った若い世代ならではの視点で基地問題に取り組む若者たちの姿がありました。

2019年に沖縄で行なわれた、辺野古新基地建設の賛否を問う「県民投票」で沖縄の人々は基地建設に明確に「NO」を突き付けました。その原動力となったのは、大学院で歴史学を学ぶ元山仁士郎さんです。かつて「SEALDs」などで活動した元山さんは、県民投票実現に向けて、仲間とともに奔走しました。

3児の母・城間真弓さんは、米兵が起こした事件で沖縄県民が泣き寝入りせざるをえない現状を見聞きし、辺野古新基地建設に反対する運動に参加するようになります。やがて村議会議員選挙に出馬しないかと声をかけられた彼女は一大決心をし、選挙に臨むこととなりました。写真家の豊里友行さんは、癒えない傷を負っている沖縄の姿を写真に撮り続けています。

戦争で激戦地となった伊江島で育った高校生の中川友希さんは、高校の友人と共に伊江島の「わびあいの里」を訪ね、沖縄の過去と向き合おうとしていました。