映画『激怒』は2022年8月26日(金)より新宿武蔵野館、池袋シネマ・ロサ、テアトル梅田、京都みなみ会館にて、9月3日(土)より元町映画館にて全国順次公開!

アートディレクター・映画ライターの高橋ヨシキが、川瀬陽太を主演に迎えて長編映画監督デビューを果たしたバイオレンス映画『激怒』。

いったん激怒すると見境なく暴力を振るってしまう刑事と、高圧的なパトロールを繰り返す自警団。狂っているのは世界か、俺か。「安心・安全なまち」の実態が明らかになった時、刑事の怒りは頂点に達します。

(C)Cinemarche

2022年9月3日(土)にはテアトル梅田・元町映画館にて、高橋ヨシキ監督、主演の川瀬陽太さん、キャストの松浦祐也さん、松崎翔平さんによる舞台挨拶が催されました。

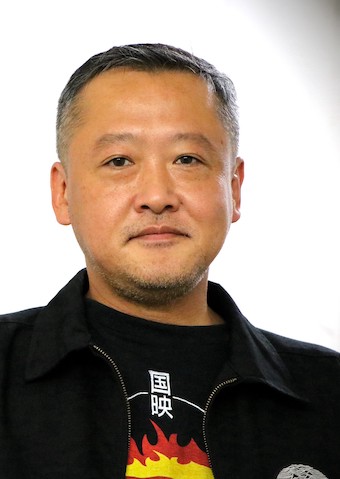

今回、テアトル梅田・舞台挨拶後の川瀬陽太さんに第2弾インタビューを敢行。暴力刑事・深間を演じる際にキャラクターに込められた想い、閉館が発表されたテアトル梅田をはじめとするミニシアターへの想いなど、たっぷりとお話を伺いました。

CONTENTS

世の中に流れる窮屈な空気を突き破る

(C)映画「激怒」製作委員会

──映画『激怒』はジョージ・オーウェルの小説『1984』も彷彿とさせるディストピアを描いていますが、2022年現在の日本社会と重なって見える部分もあります。

川瀬陽太(以下、川瀬):オーウェルもそうですし、「ディストピア映画」というジャンルがずっと作られ続けているのは、世の中にそういう空気があるということですよね。言いたくても言えなかったり、思いもしないところから横槍が入ったりなど「やりたいことができない窮屈な世界」というのはやっぱりあると思うんです。

この映画の場合も、飲み屋で高橋ヨシキ監督と話をしていた時に「映画を作ろう」となったのが始まりでしたが、当然彼とは飲み仲間でもあるので、そこでは愚痴も話すんですよね。愚痴を言ったり聞いてもらったりすることで救われるものというのはあって、映画にもそういった効用があると思うんです。

かつての高倉健さんの映画のように「理不尽に耐えて耐えて耐え続けて、最後は爆発する」というのはフィクションである映画ならではの解決法だと思うし、映画の中だけでも溜飲がさがる瞬間があっていい。僕自身も映画を観続けてきて、そうした部分で勇気づけられたり癒やされてきた経験があるので、この映画にもそういう想いを込めました。

ただ、現実の社会をリアルに描いたというよりは、寓話性をある程度担保した作品に仕上げています。ブラックユーモアという線は外さないでおこうというのが、ヨシキとの共通認識でした。

役に対し「ジャッジ」をしない理由

(C)映画「激怒」製作委員会

──川瀬さんが演じられた深間というキャラクターは「暴力刑事」ではあるのですが、一方で正義感が強く、社会からはみ出した人を支えようとする優しい一面もあります。

川瀬:「悪人」と呼ばれる人も、生まれた時から悪かったわけではないんですよね。悪事に手を染めるようになった人も、自分なりの幸せを求めておかしくなってしまった結果だと思うんです。

法に触れる行為はもちろんダメですが、少なくとも映画で描こうとした深間の誤ちには、理由と動機がある。僕の中では、役に対してジャッジをしないようにしています。汚れ役や悪役は「損な役」と言われがちですが、僕はそうは思わないでやっています。

また若い監督が撮る、若い人物を主人公に据えた「成長物語」の映画にオファーされることもあるんですが、そうした作品では、時たま「すべてを見守ってくれる人畜無害の親」か、「子どもたちの行く手を阻む頭の硬い大人」というステレオタイプな役が発生してしまいます。

頭が硬いのはいいんですが、そうなった理由があるはずなんです。若い監督は若い主人公にフォーカスし過ぎてしまうことが多く、そうすると映画が描く世界が小さくなってしまう。そのため「あの人物も単なる書割ではなく、ずっと生きてきた結果こういう性格になったのでは?」と助言することもあります。

「主人公の邪魔をするために、どこからか湧いて出たような人」にその役がなってしまうと、映画の主人公のレイヤーすら浅くなってしまう。そのことは常に気をつけるようにしています。

一緒に走ってきた人たちとともに

(C)映画「激怒」製作委員会

──川瀬さんは本作の共同プロデューサーも兼任され、キャスティングにも携わっています。

川瀬:僕はこれまで自主映画、ピンク映画の制作に携わってきて、その後登場したVシネマという新たなジャンルにも触れてきましたが、そうしたメディアの変遷とともに出会い、一緒に走ってきた人たちに出演してもらいました。

個人的にも非常に有意義なキャスティングになりましたし、本作の裏テーマとして、僕が映画の世界で知り合った「映画の記憶」というものが作品のそこかしこに現れている、ある種1990年代中盤からやってきた、日本映画の一つの形が見える作品になったのではと感じています。

今もメジャー作品から自主映画まで、「来た球は打つ」というスタンスでオファーをいただいていますが、若い世代の人たちと有機的につながっていけるのもうれしいですし、それが映画の地図を広げることにもつながっています。

そのスタンスにはもちろん先輩からの教えもあって、おかげで50歳になってもはっちゃけた映画で主演する機会をいただけている。それは本当に、人とのつながりがあったからこそだと強く感じています。

国映がなかったら今の自分はない

(C)映画「激怒」製作委員会

──本作は国映の制作作品ですが、川瀬さんは国映で多くの作品に出演され、俳優としての経験を積まれました。当時のこと、そして国映に対する想いをお聞かせいただけますか。

川瀬:国映で映画を撮られていた瀬々敬久さんから「出演しないか」と声をかけられたのが始まりで、1995年のことでした。

国映は教育映画から始まった会社で、やがてピンク映画の老舗プロダクションとなっていったんですが、当時の僕は「日活ロマンポルノ」と「ピンク映画」の区別さえついていませんでした。ただ、初めてのピンクの撮影現場である三宅島へ行って、まるで「人類創生」や「火の鳥」のような映画を撮ったんです。僕がピンク映画に対して持っていたイメージとは全然違い、それがとても面白かったんです。

国映は当時多くのピンク映画会社がある中で、無論ジャンル映画として女性との性愛シーンは描くんですが、特にいろいろなことにトライする勢いのある会社でした。ちなみにその三宅島で撮った作品は、当初台本の表紙には『THE END OF THE WORLD』というタイトルがついていたのですが、公開時には『すけべてんこもり』というタイトルになっていました(笑)。

それまで僕は、石井聰亙(現:石井岳龍)さんや塚本晋也さんなどのアナーキーな映画作りに憧れてきたんですが、国映の作品に出演する中で、若松孝二さんや足立正生さん、荒井晴彦さんなど多くの人たちと出会えた。そして気がついてみると、日本映画の縦の流れと結果的にリンクできていた。初めてそこで「映画の形」を教えてもらったんです。

叱られながら、時には突き放されながら「お前、そんなのでいいのか」と常にケツを叩いてくれたのが国映でした。国映がなかったら、今の僕はないですね。

映画館で映画を観るということ

(C)Cinemarche

──本作は重低音を伴う音楽が用いられていたり、細かい音の演出が施されているため、劇場の音響設備で観ることによって、よりその良さが伝わる映画だと感じられました。

川瀬:視聴環境を自分で設定できる「配信」もまた非常に便利なものですが、劇場での体験は他では味わえないものがあり、やはりそうした映画館体験がなければ、僕もこの世界に入ることはなかっただろうと改めて感じています。

今回、テアトル梅田やディノスシネマズ旭川の閉館が告げられて「最後に間に合えた」という気持ちはあるのですが、本来これはとても悲しいことですよね。失くなってしまうと大抵の場合、もう戻ってこない。自分の文化の選択肢を永久に失ってしまうくらい、つらいことなんです。

特に『激怒』のような映画をかけてくださるのは、所謂ミニシアターと呼ばれる劇場で、今はコロナの時代ということもあり、苦しい状況のところが多いと聞きます。

2022年現在、劇場のスクリーン数自体は「過去最大」といわれているんです。ですが劇場自体はシネコンが多数を占めていて、「同じ番組が各所でかかっている」という点では、劇場でかかっている作品のバリエーションがあまりない。未知の国の作品、未知のジャンル、未知の俳優の作品をかけてくれるのは、やっぱりミニシアターなんです。

配信の時代へと突入したことで「観てつまらなかったらどうしよう」「損をしたくない」という空気が膨み、それが映画館から人々を遠のかせているように感じます。ただ、「面白いかどうか」は結局観てみないとわからないわけで、僕なんて居酒屋でその映画が面白いか・面白くないかで口論したこともあるくらいです。別に誰かにお金をもらっているわけでもないのに、必死になってその作品の面白さを訴えている。そういうのが僕にとっての映画なんです。

ミニシアターと銭湯は似ていると常々思っていて、どちらもかつては街角にポツポツとよくあったのに、失くなったらもう戻ってこない。銭湯なんて、裸になってお湯に入るわけじゃないですか。映画も真っ暗闇の中で自分自身を消し、だけど周りと一緒に息を潜めて観る。少しインモラルな雰囲気がありつつ、だからこそ作品に共感した時に、見ず知らずの人々の間にもその空気が流れているのを感じ取る。そういう体験が10回に1回でもあれば、やめられなくなってしまいますよ。そのためにも映画館はあってほしいし、あり続けてほしいと思います。

インタビュー・撮影/西川ちょり

撮影(一部)/出町光識

川瀬陽太プロフィール

(C)Cinemarche

1969年生まれ、神奈川県出身。1995年、助監督で参加をしていた福居ショウジン監督の自主映画『RUBBER‘SLOVER』で主演デビュー。その後、瀬々敬久監督作品をはじめとする無数のピンク映画で活躍。現在も自主映画から大作までボーダーレスに活動している。

近年の主な映画出演作に『まんが島』『シン・ゴジラ』『バンコクナイツ』(ともに2016)、『月夜釜合戦』『PとJK』『blank13』『羊の木』『海辺の生と死』『息衝く』(ともに2017)、『体操しようよ』『高崎グラフィティ。』『菊とギロチン』『億男』(ともに2018)、『おっさんのケーフェイ』『天然☆生活』『ゴーストマスター』『JKエレジー』『たわわな気持ち』(ともに2019)、『子どもたちをよろしく』『横須賀綺譚』『テイクオーバーゾーン』『とんかつDJアゲ太郎』『ファンファーレが鳴り響く』(ともに2020)、『農家の嫁は、取り扱い注意!』『由宇子の天秤』(ともに2021)、『マニアック・ドライバー』『この日々が凪いだら』『夜を走る』『遠くへ、もっと遠くへ』『ミューズは溺れない』『やまぶき』(ともに2022)など。

主なテレビ・配信ドラマに『anone』(2018)、『ひとりキャンプで食って寝る』『監察医朝顔』(ともに2019)、『深夜食堂 第五部』『竜の道』(ともに2020)、『ッドアイズ監視捜査班』『SUPERRICH』(ともに2021)、『星新一の不思議な不思議な短編ドラマ』(2022)などがある。

冨永昌敬監督の『ローリング』、山内大輔監督『犯る男』などでみせた確かな演技により、2015年度第25回日本映画プロフェッショナル大賞主演男優賞を受賞した(染谷将太と同時受賞)。

映画『激怒』の作品情報

【公開】

2022年(日本映画)

【監督・脚本・企画】

高橋ヨシキ

【キャスト】

川瀬陽太、小林竜樹、奥野瑛太、彩木あや、水澤紳吾、⽊村知貴、安藤ヒロキオ、渋川清彦、井浦新

【作品概要】

アートディレクター・映画ライターの高橋ヨシキが企画・脚本・監督を務めたバイオレンス映画。高橋ヨシキは本作で長編映画監督デビューを果たしました。

激怒すると見境なく暴力を振るってしまう刑事に川瀬陽太が扮し、「安心・安全」をうたい町を支配する自警団と対峙します。川瀬は本作のキャスティングも担当し、個性豊かなキャスト陣が多数出演しています。

映画『激怒』のあらすじ

(C)映画「激怒」製作委員会

中年の刑事・深間は、優秀な刑事でしたが、いったん激怒すると見境なく暴力を振るってしまう悪癖がありました。

ゴミ屋敷の住人が家を訪れた役所の人たちを人質にとった事件で大立ち回りを演じ死者まで出してしまったことの責任を問われた深間は、治療のため海外の医療機関へと送られてしまいます。

数年後、治療半ばにして日本に呼び戻された深間は、見知った街の雰囲気が一変してしまっていることに驚きます。行きつけだった猥雑な店はなくなり、親しい飲み仲間や、面倒をみていた不良たちの姿も見当たりません。

町内会のメンバーで結成された自警団が高圧的な「パトロール」を繰り返しているのを目にして憤りを覚えますが、深間の行動を逐一見張っている同僚がおり、かろじて怒りを抑える日々。

一体、この街に何が起きているのか? 「安全・安心なまち」の裏に隠された真実に気づいたとき、深間の中に久しく忘れていた怒りの炎がゆらめき始めます……。