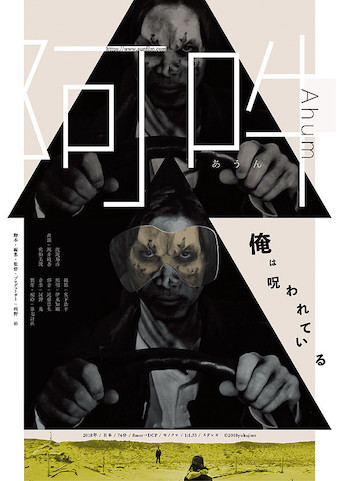

映画『阿吽』は2019年4月13日(土)〜4月26日(金)アップリンク吉祥寺にてレイトショー公開

『胸騒ぎを鎮めろ』(2006)『SayGoodbye』(2009)など、自主製作映画を多く製作する楫野裕(かじのゆう)監督が独自のスタイルを見出し、カナザワ映画祭2018「期待の新人監督」部門のオープニングを飾った映画『阿吽』。

©︎ Cinemarche

電力会社に勤める男が、ある晩会社にかかってきた1本の電話を取る場面から物語は始まります。

その電話口から聞こえる「ひとごろし」という声。あの声は幻聴だったのか、それとも現実なのか。男は神経衰弱に陥り、男の日常が徐々に揺らいでいき、巨大な影と遭遇し、男は怪物と化していきます。

本作は楫野裕監督の初長編映画として、全編8mmモノクロフィルムで撮影され、東日本大震災後の東京にある深い「闇」を映し出した意欲作です。

公開に先駆け、楫野裕監督へインタビューを行い、本作を8mmカメラで撮影した経緯や、そこに隠れた意図と強い想いを伺いました。

長編映画への想い

(C)2018yukajino

──楫野監督が映画を志したきっかけは何ですか?

楫野裕監督(以下、楫野):今から20年前くらい、自分が20歳の頃にAppleのiMovieやデジタルビデオで個人レベルで映画制作が出来る流れができました。

そこで地元の友人がビデオカメラとiMacを買って、映像を撮ってiMovieで編集して音楽をつけたりしながら映像作品をつくりました。完全に遊びでしたけど、映像制作は面白いと感じたのがはじまりですね。

ただその時点では「映画」にはそんなに向かっていなかったんですね。大学に入っても自分は腰が重い人間で、そんなに映画をやろうとはそこまで思っていませんでした。映画作るのって大変じゃないですか(笑)。

でも少し遅いんですけど、大学3年の時に映画研究会に入って映画を1本撮ったんです。その作品も大学の映研に籍を置きながら地元の仲間たちと撮ったんですが、映研の上映会で流しました。そこで映画を撮ること、見せることは面白いと思い、ニューシネマワークショップに入ったんです。

©︎ Cinemarche

ニューシネマワークショップは半年ぐらいで、その時に監督は出来なかったんですけど、16mmフィルムで短編をチーム毎に撮るという実習をしました。

その流れで監督をやりたい奴らで集まって、「キャタピラフィルム」というグループを結成しました。誰かが撮る時は他の誰かがスタッフをやるという形で10年くらい活動していました。そいつらとは今でも仲が良いのですが、みんな徐々に違う道を見つけはじめてなかなか映画を作る機運がなくなっていきました。

でも自分は長編映画を撮って劇場でかけたい想いが強くありました。

そんな中、創作グループ「第七詩社」の8mmフィルム作品に出会って、8mmフィルムで長編映画を撮りたいと思い、第七詩社に籍を置き今回の『阿吽』を作ったんです。

映らないものを撮る

(C)2018yukajino

──映画のコンセプトとして、映像的手法と作品テーマのどちらが先にあったのですか?

楫野:テーマがはじめです。自分にとって3.11は昨日の事のように思い出されるもので、それを映画にしないと先に進めないなという気持ちがありました。

3.11以降の東京をフィクションで描く、ということをずっと考えていました。

そのテーマを考えた時に、3.11以降の東京を最新の機器で撮って見せることに何か引っかかりを感じたんですね。

原発の事では、自分自身は電力会社や国などに対して批判的な立場にいたんですけど、同時に自分に返ってくるものもあって、そこの自己批判に至った時に、不便で面倒くさいけどフィルムで撮ることに意義があるのでは、8mmフィルムで撮ることで見えてないものが映るんじゃないかという気持ちがありました。

──本作の台詞の中で「今はデジタルで可視化していく社会」という言葉がありました。その反面、放射能は見えません。フィルムは、見えない部分「闇」というものが魅力でもあると思います。だからこそ監督は8mmフィルムで撮影したのかなと受け取りました。

楫野:そう言って頂けると非常に嬉しいです。ただ、見えないものは絶対に映らないので(笑)。でも映そうとするところに立って映画を作るっていうことが重要かなと思いました。

──その映らないものが見えてくる作品でした。

楫野:それは自分が考えていたことなのでとても嬉しいです。

閉じ込められ、抗う

(C)2018yukajino

──8mmフィルムを固定で据えて撮影したということですが、その分、役者の演技にもかかってくるところがあります。一見古風な演出にみえて現代的なリアリティも兼ね備えた演出でしたが、その辺りの拘りも強くあったのですか?

楫野:結果そうなってしまったということなんですが(笑)、当然、間(ま)とか立ち位置とかは考える訳ですが、自分は絵コンテを描くので、そうすると画が必然的に決まってくるんですね。

カメラマンも標準レンズしか使わないというスタンスでやっていたので、ソコに立って引きで撮るとなるとカメラの置き場所も決まってくるんです。照明もガンガンに焚かないと見えないですし、役者さんの立ち位置も限定される。逆に言うと、それじゃないと撮れないというポイントが大概決まってきたんです。

なので、そういった制約が非常に多い中で、ある種、閉じ込められたところにいるということを考えました。

とにかく固定され、決められた中で、どうやって抗うか。そこの葛藤を、役者さんと一緒に悩みながら作ったというところはあります。

(C)2018yukajino

──それは映像から滲み出ていました。型があってその中に蠢いている何かを感じとる事が出来ました。監督のもと、キャスト、スタッフの深い部分での共通理解があってこそ生まれたものがあったのではと感じますが?

楫野:そうですね。特に主演の渡邊邦彦さんとは、ディスカッションをする時間が長く取れたので、芝居の面は託した部分が多いです。こちらが出来ることは大凡決まっているから後は考えてくれと。

それこそ映らないものとして、心も映らない。そこに一番懸けていたので、映らない「心・感情」をなんとか映そうとする。それが何かしらの形で伝わったらイイなと思います。

飛躍する勇気

©︎ Cinemarche

──本作では、物事が行き過ぎてしまい、バランス感覚が失われて行くようなアンバランス感も味わいましたが、意図していたところはありますか?

楫野:むしろ逸脱しないようにしていました。ただそれは、映像という意味においてです。つまり一度も手持ちを使わないとか、カメラと役者の距離感であったりとか、そういったルールを変えずにある統一感をもとに撮りました。

そのような形式は撮影の宮下浩平くんの個性によるところが大きく、彼は非常に厳格な撮影をする人なので、僕は彼の撮る画を信じて演出に専念する、という関係を築けたのが非常に良かったです。

でも洗練されているだけの映画ってつまらないなと自分は感じているので、そういった「洗練」からどうやって、イビツな感じやバランスが崩れたような感じを出せるかというのは考えました。

そこはかなり役者さんの芝居なり、彼らから出てくるものに託したところはあります。

分かり易くスッと観れる映画ではないですが、その辺りは意図して狙ったというよりは、そうなってしまったというところがありますね。

ただ、分かり難い部分を説明していくと映画がつまらなくなっていくので勇気の要ることですけど、ジャンプするというか、急に飛躍する事を恐れずにやったというところはあります。

このシーンからこのシーンに飛んだら流石にヤバいだろうと思ったところもありますが、イヤ、でも行けるだろうと(笑)。

──見えないものを掴まえようとするシーンは印象的でした。

楫野:あれがいちばん勇気がいりましたね、これ大丈夫かなって(笑)。自分の中では明確に撮りたいものはあったのですが、やっていることは映っていない何かを掴まえようとしているだけなので、それで画が持つのかっていうのは不安はありました。

楫野裕から観客へのメッセージ

©︎ Cinemarche

──今後、どのような作品を作っていきたいですか?

楫野:お金が無いことで諦めたことが相当あります。なので、爆破とかやりたいですね。近代的なビルを爆破したいです。ミケランジェロ・アントニオーニ監督の『砂丘』のラストシーンのような、ああいった象徴的な爆発っていうのをやりたいですね。一体あれをやるのにはいくらかかるんでしょうか(笑)。

──最後に『阿吽』をこれから観る方にメッセージをお願いします。

楫野:どういう風に観られるんだろうという気持ちがいっぱいです。

自分も悩みながら考えながらつくった映画です。

映画の内容というよりも、こんな映画が現れたということが、ひとつの問題提起となればいいと思ってます。

映画『阿吽』の作品情報

【公開】

2019年(日本映画)

【監督・脚本】

楫野裕

【キャスト】

渡邊邦彦、堀井綾香、佐伯美波、篠原寛作、宮内杏子、松竹史桜、上埜すみれ、板倉武志、安竜うらら、井神沙恵、岡奈穂子、佐藤晃、國岡伊織、鈴木睦海、瑞貴、中信麻衣子、長谷陽一郎、山下輝彦、いとうたかし、ターHELL穴トミヤ、新谷寛行、野崎芳史

【作品概要】

あたかも信仰のように社会のデジタル化が進む中で、時代に抗う1本の映画が制作されました。

『阿吽(あうん)』をタイトルに冠したこの映画は、懐古趣味ではなく、最先端の手段として8mmモノクロフィルムを選択しています。

ザラつきながらも深度のある闇。一瞬差し込む光線の煌めき。いずれもが破壊と再生を繰り返す現在の東京と人間を描き出します。

監督は、『胸騒ぎを鎮めろ』(2006)、『SayGoodbye』(2009)などの作品が高い評価を得た楫野裕。

初の長編となる本作は、カナザワ映画祭2018「期待の新人監督」部門のオープニングを飾りました。

映画『阿吽』のあらすじ

(C)2018yukajino

20XX年。

都内大手電力会社に勤める男は、ある晩会社にかかってきた電話をとります。

電話口からは「ひとごろし」という声。

幻聴か、現実か。

神経衰弱に陥った男の日常が徐々に揺らぎ始めます。

救いを求めて彷徨い歩く男は、やがて得体の知れない巨大な影を見ます。

その正体は何なのか。

男の不安が頂点に達した時、ついに“魔”が都市を覆い始める――

楫野裕監督のプロフィール

©︎ Cinemarche

1978年生、神奈川県平塚市出身。高校卒業後、安価なビデオカメラとiMacで地元の仲間たちと映像制作を始めます。

大学卒業後、NCWの16ミリフィルム実習に参加、その時出会った数名の同志と“キャタピラフィルム”を結成し自主映画制作に邁進。

2006年『胸騒ぎを鎮めろ』がPFF入選。他に『SayGoodbye』(2009)、『同僚の女』(2009)、『世界に一つだけの花』(2013)などの短編中編を監督し、高い評価を得ます。

創作グループ“第七詩社”との出会いから8ミリフィルムの撮影現場を経験し、本作『阿吽』を完成させます。

インタビュー/大窪晶

写真/出町光識